La Motte (Côtes-d'Armor)

La Motte [la mɔt] est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne.

| La Motte | |||||

L'église Saint-Vincent-Ferrier et une rue du village | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Côtes-d'Armor | ||||

| Arrondissement | Saint-Brieuc | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Loudéac Communauté - Bretagne Centre | ||||

| Maire Mandat |

Henri Flageul 2020-2026 |

||||

| Code postal | 22600 | ||||

| Code commune | 22155 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Mottérieux, Mottérieuse | ||||

| Population municipale |

2 146 hab. (2020 |

||||

| Densité | 50 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 14′ 09″ nord, 2° 43′ 52″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 96 m Max. 278 m |

||||

| Superficie | 43,03 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Loudéac (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Mûr-de-Bretagne | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côtes-d'Armor

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site de la commune de La Motte | ||||

Géographie

Localisation

La commune de La Motte est située dans le sud du département des Côtes-d'Armor. La commune se trouve à vol d'oiseau à 31 km au sud de Saint-Brieuc et à 79 km à l'est de Rennes.

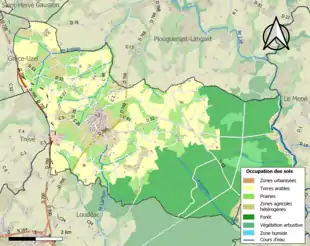

Paysage et relief

La commune de La Motte a une superficie de 4 303 ha dont 1 625 ha de bois, soit un taux de boisement de 37,8 %. La moitié orientale de son territoire est occupée par la forêt de Loudéac [1]. Bien que la commune soit située à proximité de l'ancienne frontière linguistique avec la Basse-Bretagne, on y recense moins de 10 % de toponymes d'origine bretonne.

|

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Plouguenast », sur la commune de Plouguenast-Langast, mise en service en 1987[8] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11 °C et la hauteur de précipitations de 966,8 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Saint-Brieuc », sur la commune de Trémuson, mise en service en 1985 et à 33 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[12] à 11,2 °C pour 1981-2010[13], puis à 11,4 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

La Motte est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [15] - [16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Loudéac, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 22 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[18] - [19].

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 2,5 % | 108 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 29,0 % | 1259 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 21,4 % | 932 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 7,9 % | 344 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 0,9 % | 39 |

| Forêts de feuillus | 14,8 % | 644 |

| Forêts de conifères | 10,0 % | 435 |

| Forêts mélangées | 10,6 % | 460 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 2,9 % | 127 |

| Source : Corine Land Cover[20] | ||

L'occupation des sols montre l'importance de la forêt. Celle-ci couvre 1 560 ha ce qui représente 35,4 % de la surface communale. La commune englobe en effet une importante portion de la forêt de Loudéac. Cette forêt est constituée de feuillus et de conifères.

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes La Mote en 1307, La Motte en 1640, La Motte Gargajan en 1687 et en 1689, La Motte en 1695[21].

La Motte vient, semble-t-il, d'une motte féodale appelée Motte Gargajan[22] située jadis à La Douve-aux-Louais (ou Douve-à-l'Oie). Le nom de Gargajan est celui d'un village, situé non loin du bourg[21].

Histoire

Origine

La Motte semble être un démembrement de la paroisse primitive de Cadelac, qui englobait les territoires des communes de Loudéac, Grâce-Uzel, Saint-Barnabé, Saint-Thélo, Saint-Hervé, Saint-Maudan, Trévé et Uzel. Le village de Cadelac est aujourd'hui situé en Loudéac.

Période révolutionnaire

À la fin de la Révolution et aux débuts du Consulat, La Motte eut le malheur d'être une commune plutôt bleue dans un pays très blanc.

En 1801, le second de Cadoudal, Mercier la Vendée, chargé du département des Côtes-du-Nord est dénoncé par un habitant de la Motte. Il est tué par les soldats républicains à la "Fontaine aux anges".

Accusée de trahison, la commune entière devient la victime de Dujardin, le chef chouan local qui terrorise ses habitants pendant un an (jusqu'en 1802).

La 1ère Guerre Mondiale

Les soldats de La Motte ont payé un tribut particulièrement lourd à la 1ère Guerre Mondiale. 7,3% de la population de 1911 sont donc tombés au Champ d'Honneur (moyenne départementale : 4,7%)[23]

Le monument aux Morts

Le monument aux Morts porte les noms de 185 soldats morts pour la Patrie[24] :

- 173 sont morts durant la Première Guerre mondiale.

- 12 sont morts durant la Seconde Guerre mondiale.

Politique et administration

Démographie

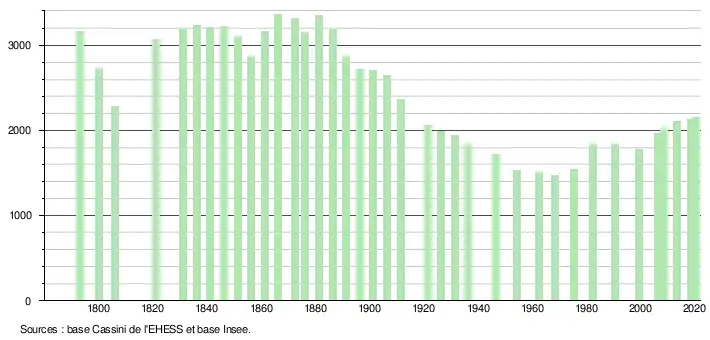

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[30]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[31].

En 2020, la commune comptait 2 146 habitants[Note 8], en augmentation de 1,66 % par rapport à 2014 (Côtes-d'Armor : +1,05 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- La Douve aux Louais : à 200 m du Bourg, motte et enceinte de la Douve aux Louais. Elle a souvent été considérée comme une ancienne motte féodale. Mais lors de fouilles archéologiques réalisées en 1876, différents objets (un foyer, des ossements brûlés, des morceaux de fer, des débris de poterie) ont été découverts ; il a alors été conclu qu'il s'agissait d'un vaste cimetière d'incinération datant de l'apparition du fer dans notre région, plusieurs siècles avant la conquête romaine. La Douve aux Louais a aussi été appelée, selon les époques : La Douve-Louais, La Douve aux Lois, La Douve à l'Oie.

- Église Saint-Vincent-Ferrier : l’édifice actuel remplace une première construction de 1640. La tour est datée de 1724, le reste de la construction a été réalisé de 1728 à 1751. La chapelle des fonts baptismaux, de forme octogonale date de 1767. L’autel, en marbre de Carrare (Italie), a été sculpté à Marseille. Il est ensuite expédié par bateau en 1772, mais ne sera installé dans l’église que pendant la Révolution[Note 9]. À noter, dans le chœur, trois vitraux remarquables.

Fait remarquable au-dessus des autels situés de chaque côté du chœur dans le triangle de la Trinité se trouve le nom de Dieu francisé. À droite "JEHOVAH" et à gauche "GEOVA". Un confessionnal est daté de 1717.

- La croix de la Douve aux Louais : elle est sculptée d’un Christ aux traits naïfs, représentatif de l’art breton traditionnel.

- Fontaine de dévotion.

- Ancien lavoir, à proximité de la croix de la Douve aux Louais (utilisé jusqu’au début du XXe siècle).

Mairie

Mairie Croix de la Douve aux Louais

Croix de la Douve aux Louais Détail de la croix de la Douve aux Louais

Détail de la croix de la Douve aux Louais Monument aux morts

Monument aux morts Lavoir de la Douve aux Louais

Lavoir de la Douve aux Louais

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Autel en marbre de Carrare, taillé à Marseille, venu par mer, sur le Beaudouin, armateur Robinot de la Lande, jusqu'à Guernesey, où il est saisi en 1778. L'autel (dix-neuf caisses) est envoyé à Saint-Malo et ne parvient à la Motte qu'après 1787. Étude faite d'après la série F des Archives nationales. Il existe un dossier sur cette affaire dans le fonds de l'amirauté de Saint-Brieuc (Archives départementales des Côtes-d'Armor, série B) classé depuis.

Références

- La Motte sur le site France, le trésor des régions, Roger Brunet

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Plouguenast - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre La Motte et Plouguenast-Langast », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Plouguenast - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre La Motte et Trémuson », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole ; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de La Motte » (consulté le ).

- Elle a souvent été considérée comme une ancienne motte féodale. Mais lors de fouilles archéologiques réalisées en 1876, différents objets (un foyer, des ossements brûlés, des morceaux de fer, des débris de poterie) ont été découverts, dans les anciens titres la trève de La Motte était désignée sous le nom de Ecclesia tumuli (« église du tombeau »), ce qui fait plutôt penser que la motte était un site funéraire ; il a alors été conclu qu'il s'agissait d'un vaste cimetière d'incinération datant de l'apparition du fer dans notre région, plusieurs siècles avant la conquête romaine.

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?act=view&insee=22155&pays=France&dpt=22&idsource=7372&table=bp&lettre=&fusxx=&debut=0

- « MémorialGenWeb Relevé », sur www.memorialgenweb.org (consulté le ).

- « Décès de M. Joseph Dupré, maire de La Motte », Ouest-France (archives du journal),

- « L'ancien maire Joseph Hudo est décédé », Ouest France, (lire en ligne, consulté le ) « Parallèlement à ses activités professionnelles et familiales, Joseph Hudo s'est investi dans la vie municipale. Conseiller municipal de 1977 à 1983, il est élu maire de 1983 à 2001. La construction de la salle des sports en 1983, l'école publique et le restaurant scolaire en 1989, les tribunes-vestiaires du stade en 1995, la rénovation de l'immeuble des Bruyères en 1998, l'aménagement du bourg en 1999, seront les principaux projets réalisés durant sa mandature de maire. Il sera, en outre, vice-président de la Cidéral et président du syndicat d'eau potable La Motte-Trévé ».

- Yann Scavarda, « Le maire de La Motte J.-P. Guilleret est décédé : Jean-Pierre Guilleret, maire de La Motte depuis 2001 est décédé ce mardi 21 juin en début d'après-midi. », Le Courrier indépendant, (lire en ligne).

- « La Motte : Sylvie Malestroit succède à Jean-Pierre Guilleret », Le Courrier indépendant, (lire en ligne, consulté le ).

- « Municipales à La Motte. Henri Flageul est élu maire de la commune », Ouest-France, (lire en ligne).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

Bibliographie

- J. Darsel, Les tribulations du maître-autel de la Motte-Loudéac, dans : Société d'émulation des Côtes-du-Nord. Bulletins et mémoires, Tome LXXXV, 1956. Saint-Brieuc, 1957. p. 108.