Kontoskalion

Le Kontoskalion (en grec moderne : Κοντοσκάλιον), aussi connu sous le nom de Port de Julien (en latin : Portus Iulianus; en grec: Λιμὴν τοῦ Ἰουλιανοῦ), Nouveau Port (en latin : Portus Novus), ou Port de Sophia (en gec : Λιμὴν τῆς Σοφίας ou Λιμὴν τῶν Σοφιῶν ή Σοφιανῶν), fut l’un des ports de Constantinople (aujourd’hui Istanbul en Turquie) situé sur la mer de Marmara qui fut en activité du VIe siècle jusqu’au début de l’ère ottomane après quoi il fut connu sous le nom de « Port des Galères » (en turc : Kadırga Limanı). D’abord servant exclusivement à l’approvisionnement du sud de la cité, le port abrita à partir de la fin du VIe siècle la flotte de guerre. S’y ajoutèrent bientôt un arsenal et une armurerie. Il conserva ce rôle défensif dans les premières années de l’époque ottomane; toutefois la construction d’une nouvelle armurerie sur la Corne d’Or, mieux abritée des vents du sud-ouest, lui fit perdre cette fonction et il fut progressivement abandonné. Les sources, qui s’y réfèrent sous différents noms, sont souvent contradictoires[1].

Emplacement

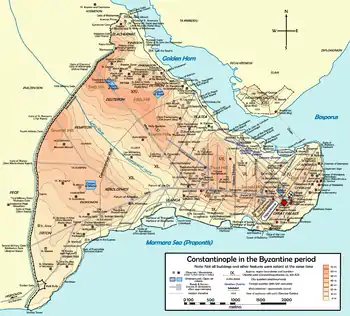

Le port était situé dans une anse (dont la forme est encore reconnaissable de nos jours le long de la Kennedy Caddesi) de la mer de Marmara, dans la région III de la ville, au sud-ouest de la vallée où se trouvait l’Hippodrome de Constantinople. Deux autres ports étaient situés sur la mer de Marmara : le port d’Éleuthérios et le petit port du palais de Boucoléon. Les deux autres ports importants de Neorion et du Prosphorion, au nord de la péninsule, donnaient sur la Corne d’Or.

L’emplacement de ce port correspond aux actuels quartiers (mahalle) de Kadirga Limam et Kumkapi (signifiant « porte de sable » en turc) dans le district Fatih[N 1] d’Istanbul[1].

Histoire

Période byzantine

_by_Florentine_cartographer_Cristoforo_Buondelmonte.jpg.webp)

Déjà, sous Constantin Ier (r. 306 – 337), le site de ce qui deviendra le port de Kontoskalion était utilisé comme zone de débarquement[1]. Durant son court séjour dans la capitale en 362, l’empereur Julien (r. 361 – 363) construisit sur les rives de la Propontide un port appelé Nouveau Port (en latin : Portus Novus) ou Port de Julien (en grec : Λιμὴν τοῦ Ἰουλιανοῦ). En même temps, il fit ériger face au port un bâtiment semi-circulaire appelé Sigma ou Porticus Semirotunda[1] - [2]. La décision de construire un port à cet endroit fut prise en dépit des nombreux problèmes que posait l’emplacement : les ports situés sur la mer de Marmara ne pouvaient être protégés contre les violentes tempêtes causées par un vent périodique du sud-ouest appelé Lodos en turc ou Libeccio en français et en italien[N 2], lequel causait des accumulations de terre dans le bassin rendant nécessaires des dragages réguliers et couteux. De plus, de fortes pluies provoquaient l’érosion des collines avoisinantes et contribuaient à l’ensablement du bassin[3]. Toutefois, il s’avérait nécessaire d’avoir un port sur la rive sud de la péninsule afin d’assurer l’approvisionnement de l’ouest et du sud de la cité, trop éloignés de la Corne d’Or[3].

À ces problèmes liés à la géographie s’ajoutaient de fréquents incendies dont le premier d’importance, à la fin du IVe siècle, détruisit une partie de la ville[1]. Au VIe siècle l’empereur Anastase Ier (r. 491 – 518) fit vider le bassin en utilisant des machines hydrauliques, construisit un brise-lames et fit draguer le substrat terreux déposé au fond du bassin[3]. Par la suite, possiblement sous Justinien Ier (r. 527 – 656), une partie de la circulation allant au port de Neorion (le premier port construit dans la cité et situé sur la Corne d’Or) fut détournée vers le Kontoskalion remis à neuf[1]. Son successeur, Justin II (r. 556 – 578), après un nouvel incendie dévastateur en 561, chargea le Praepositus sacri cubiculi, Narsès, et le protovestiarios Troilos, de nouveaux et importants travaux de dragage et d’élargissement du bassin[1]. Lorsque ceux-ci furent terminés, et pour célébrer l’évènement, le port fut renommé « Port de Sophie » (en grec : Λιμὴν τῆς Σοφίας) du nom de l’épouse de l’empereur; quatre statues furent érigées à cette occasion représentant l’empereur, l’impératrice, leur fille Arabia et Narsès[1].

À la fin du siècle, le port se vit ajouter une vocation militaire, devenant l’une des bases de la flotte impériale, fonction qu’il garda jusqu’à la fin[1]. L’empereur Philippikos Bardanes (r. 711 – 713) fit enlever deux des statues ornant le Kontoskalion, jugeant que leurs inscriptions avaient un contenu prophétique néfaste[3]. Au siècle suivant, l’empereur Théophilos (r. 829 – 842) fit construire un arsenal près du port, à proximité de la Porta Leonis (sous les Ottomans : Çatladi Kapi) comprenant un chantier naval et une armurerie[1]. Vers la fin du Xe siècle, les auteurs de la Patria Constantinopolitanae [N 3], commencèrent à se référer au port toujours en activité comme au Kontoskalion [4], nom qui, étendu au quartier situé à l’ouest du port, demeura son nom grec et fut remplacé après la conquête par le nom turc de Kumkapi.

À la fin de l’Empire latin, plusieurs sources font allusion à ce port sous le nom de Kontoskelion (noter le « e »), créant une certaine confusion parmi les chercheurs modernes[1]. Selon la Patria, ce nom serait un patronyme se référant à un certain Agallianos, un tourmarque[N 4] byzantin ainsi surnommé à cause de ses courtes jambes[5]. De l’avis du professeur allemand Albrecht Berger, il s’agirait d’une erreur des auteurs de la Patria, vue l’étymologie différente des deux mots, « Kontoskalion » (avec un « a ») signifiant « petit pas ou quai »[6]. Certains auteurs comme Raymond Janin, ont suggéré que le nom Kontoskelion (en grec : πρὸς τὸ Βλάγκα Κοντοσκέλιον) pourrait désigner un autre port situé quelque 150 mètres à l’ouest du pont de Julien/Sophia, plus près de la région de Vlanga[7]. Cette hypothèse ne peut toutefois être retenue, car il est certain que le Kontoskalion fut le seul port utilisé sur la mer de Marmara jusqu’au XVe siècle[4]. Durant cette période, le port conserva son importance. Sous la dynastie des Paléologues, l’empereur Michel VIII (r. 1259 – 1282) en renforça la protection en y ajoutant un mur de pierres de taille et une chaine; son successeur, Andronic II (r. 1282 – 1328) le fit creuser et en ferma l’entrée au moyen de portes de fer, protégeant ainsi les bateaux contre les tempêtes dues aux vents [7]. On trouve mention du port dans un encomium[8] de l’empereur Jean VIII (r. 1425 – 1448) écrit en 1427 et dans lequel on apprend que l’empereur fit réparer le port en employant des ouvriers spécialisés (parmi lesquels des prêtres et des moines) et non des serviteurs[9]. À la fin de ces travaux, le port était en mesure d’accueillir 300 galères. Dans certaines versions de la carte dessinée par le voyageur italien Cristoforo Buondelmonti qui visita Constantinople en 1421[10], on peut voir le bassin du port flanqué de son arsenal et, dans un rapport qu’en fit le voyageur espagnol Pedro Tafur qui le visita en 1437, le port était encore en activité à ce moment; il le resta jusqu’à la chute de Constantinople en 1453 [4] - [7].

Période ottomane

Après la conquête de la ville, le sultan Mehmet II (r. 1444-1446; 1451-1481) fit fortifier le port renommé Kadirga Limani (litt : « Port des galères ») en y ajoutant plusieurs tours de garde[4]. Cependant, la construction commencée en 1515 d’un nouvel arsenal, le Tersâne-i Âmire, sur la Corne d’Or, abrité des tempêtes du sud-ouest, ainsi que le développement considérable de la flotte ottomane contribua à l’abandon progressif du Kadirga Limani[4]. Au XVIe siècle, l’érudit français Pierre Gilles rapporte que les femmes du voisinage avaient coutume d’aller y laver leur linge en 1540 [4] - [7]. Néanmoins, certaines cartes du XVIIIe siècle semblent indiquer que le port est encore utilisé[10]. La fin définitive de ses activités commença en 1748 avec la construction de la mosquée Nuruosmaniye, alors que la terre dégagée fut en partie jetée dans le port[4]. Tant le bassin que l’arsenal ont disparu depuis longtemps et, de nos jours, l’endroit est en partie construit[4].

Description

Une première description du port datant du VIe siècle décrit celui-ci comme un bassin flanqué d’un arsenal et entouré de murs[4]. Les premiers plans de la cité que nous possédons confirment cette description, l’arsenal allant de la plaine à l’ouest de la mosquée Sokollu Mehmet Pacha jusqu’au vieux mur maritime de Kumkapi, alors que le bassin, protégé par un brise-lames est délimité par le rempart de la Propontide, partie des murailles de Constantinople longeant la mer de Marmara, encore en place au XIXe siècle[4]. Selon Wolfgang Müller-Wiener, il serait possible que le terrain sur lequel était bâti l’arsenal ait plutôt appartenu originellement à un autre bassin; toutefois, la division apparaissant sur quelques anciennes cartes entre le Kontoskalion et le Port de Sophia qui font paraitre l’un et l’autre comme des ports distincts devrait être rejetée comme rendue impossible par la topographie de l’endroit[4].

Bibliographie

- (de) Berger, Albrecht. Untersuchungen zu den Patria Konstantinupoleos. Bonn, R. Habelt, 1988. (ISBN 3774923574).

- (de) Heher, Dominik. “Julianoshafen – Sophienhafen – Kontoskalion”. (in) Falko Daim (ed.). Die byzantinischen Häfen Konstantinopels. Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2016, (ISBN 978-3-88467-275-4), pp. 51–66.

- (fr) Janin, Raymond. Constantinople Byzantine. Développement Urbain et Répertoire Topographique. Paris, Institut Français d'Études Byzantines, 1964.

- (de) Müller-Wiener, Wolfgang. Bildlexikon Zur Topographie Istanbuls: Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul Bis Zum Beginn D. 17 Jh. Tübingen, Wasmuth, 1977. (ISBN 978-3-8030-1022-3).

- (de) Müller-Wiener, Wolfgang. Die Häfen von Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul. Wasmuth, Tübingen, 1994, (ISBN 380301042X).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kontoskalion » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Fatih constitue le vieux quartier historique au cœur de la ville d'Istanbul et s'étend sur l’ensemble de la ville prise par Mehmet le Conquérant à l’intérieur des murailles de Constantinople.

- Sans doute parce que ce même vent traverse aussi l’Italie et la Corse.

- Collection d'origine byzantine de textes sur l'histoire et les monuments de Constantinople; colligé en un recueil à la fin du Xe siècle, l'ensemble fut réorganisé par la suite et placé très tardivement (au XVe siècle) sous le nom de Georges Kodinos.

- Officier militaire, premier assistant du strategos, le tourmarque commandait une turma, détachement de 3 000 hommes.

Références

- Müller-Wiener (1977) p. 62

- Janin (1964) p. 231

- Janin (1964) p. 225

- Müller-Wiener (1977) p. 63

- Janin (1964) p. 228

- Berger (1988) pp. 438 et sq

- Janin (1964) p. 232

- Discours public dans lequel l’orateur vante les mérites d'un individu ou d'une institution.

- Janin (1964) p. 230

- Janin (1964) p. 233

Voir aussi

Liens internes

Lien externe

- Byzantiun 1200. « Old Golden Gate ». [en ligne] http://byzantium1200.com/oldgate.html.