Port de Neorion

Le Port de Neorion (en grec : Λιμὴν τοῦ Νεωρίου ou Λιμὴν τῶν Νεωρίων) fut un port de Constantinople (aujourd’hui Istanbul en Turquie) qui fut en activité de la fondation de la ville au IVe siècle jusqu’à la fin de l’Empire ottoman. Ce fut le premier port bâti lors de la fondation de la capitale par Constantin Ier et le second sur la Corne d’Or après le Prophorion, qui avait été le port de l’ancienne Byzance[1] - [2].

Emplacement

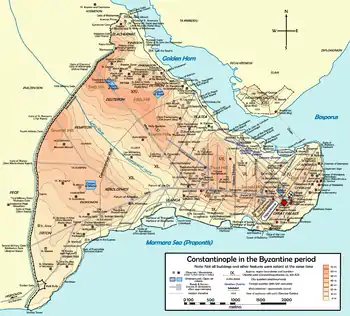

Le port se trouvait sur la rive sud de la Corne d’Or, à l’est du pont moderne de Galata dans la sixième région de Constantinople[2]. À l’époque ottomane, cela correspondait au quartier Bahçekapi (litt : Porte du jardin), situé entre les entrepôts de la douane et la medrese Abdülhamit[2]. De nos jours, le site appartient au mahalle[N 1] Bahcekapi, partie de l’ancien district Eminönü aujourd'hui intégré au district Fatih[N 2]. L’anse où se trouvait jadis le bassin du port est de nos jours en partie comblée et est occupée par les terminaux de traversiers vers le Bosphore, Kadiköy et Üsküdar.

Histoire

Le Neorion fut le premier port construit à Constantinople après sa fondation et le deuxième de la région après le Prosphorion qui avait été le port de Byzance, avant la création de Constantinople. Selon une ancienne tradition, c’est là que l’apôtre saint André s’installa en arrivant à Byzance et c’est de là qu’il commença son apostolat pour convertir les Byzantins[1]. Il était situé sur la Corne d’Or, juste en dessous de la pente nord-ouest de la première colline de la ville dans le quartier appelé « ta Eugeniou » (en grec : τὰ Εὑγενίου). Son emplacement sur la rive sud de la Corne d’Or lui permettait d’échapper aux tempêtes provoquées par ce vent périodique du sud-ouest appelé Lodos en turc ou Libeccio en italien et en français[N 3]. De plus l’ensablement y était moins un problème que pour les ports du sud de la cité comme le port d’Éleuthérios ou du Kontoskalion[1]. L’entrée des bateaux à voile dans la Corne d’Or était possible par n’importe quel vent, le seul pouvant créer problème et un léger ensablement étant le vent du nord[3]. Le port avait une double vocation servant à la fois au commerce et à la construction navale; il abritait également une usine de production de rames (en grec : κοπάρια)[1]. L’activité principale y étant le commerce, le port était entouré d’entrepôts[4]. De nombreux incendies ravagèrent le quartier : en 433, tous les entrepôts furent détruits par les flammes; en 465, un feu s’y déclara qui ravagea huit des régions de la cité; en 559, les entrepôts furent à nouveau la proie des flammes[4]. En 697, l’empereur Léonce (r. 695-698) fit draguer le bassin que l’on croyait être un foyer de contamination de la peste [3] - [4].

Tout au long des siècles, le port de Neorion conserva son importance, laquelle s’accrut même lorsque les colonies commerciales italiennes (et possiblement juives) acquirent le droit d’installer des représentations à Constantinople[3] - [4]. Les Vénitiens et les Amalfitains furent les premiers et s’établirent à l’ouest; vinrent ensuite les Pisans, lesquels à la fin du XIe siècle s’établirent dans la région ouest du port déjà densément peuplée; enfin, en 1155, vinrent les Génois qui créèrent leur propre colonie dans un quartier au sud et à l’est du Neorion[4]. Longtemps après le départ de ceux-ci vers Galata, de l’autre côté de la Corne d’Or, une communauté juive vint les remplacer dans le quartier où elle demeura jusqu’au milieu du XXe siècle lorsque toute cette zone fut démolie pour permettre l’élargissement de la route côtière et la création d’un square en face de la mosquée Yeni [4]. Leur présence dans ce quartier conduisit au cours de la période ottomane à changer le nom de la Porta Neoriou des murailles de Constantinople en Çifutkapi (litt : Porte des Juifs)[4]. Au temps de leur plus grande extension, le territoire des colonies italiennes s’étendait à l’ouest du Neorion pour atteindre la Porte de Bigla/Vigla (appelée sur la carte Porte du Drongaire à l’époque byzantine et Odun Kapi ou Porte du bois de chauffage à l’époque ottomane)[3]. Lorsque la puissance génoise atteint son maximum d’ampleur sous la dynastie des Paléologues, le commerce avec l’étranger se transporta du Neorion vers Galata; toutefois avec la chute de Constantinople en 1453 et le déclin subséquent de l’hégémonie commerciale génoise, le port reprit son importance et la conserva jusqu’à la fin de la période ottomane[4].

Description

Le long de la rive du Neorion s’étendait un portique appelé Keratembolin (en grec : Κερατεμβόλιν)[1], nom dérivé d’une statue érigée sur une voute de bronze représentant un homme porteur de quatre cornes sur la tête[5]. Selon une légende, on trouvait également dans les environs la statue d’un bœuf qui mugissait une fois l’an jetant la terreur dans la population[1], ce à cause de quoi l’empereur Maurice (r. 582-602) ordonna qu’on la jette à la mer[1]. Une partie du port était connue sous le nom de « vieil équipement » (en grec : ἡ παλαιὰ ἐξάρτυσις) et abritait un chantier navel; non loin de là se trouvait l’église de Sainte-Euphémie-de-Chalcédoine[3].

Bibliographie

- (de) Berger, Albrecht. Untersuchungen zu den Patria Konstantinupoleos. Bonn, R. Habelt, 1988. (ISBN 3774923574).

- (de) Heher, Dominik. “Julianoshafen – Sophienhafen – Kontoskalion”. (in) Falko Daim (ed.). Die byzantinischen Häfen Konstantinopels. Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2016, (ISBN 978-3-88467-275-4), pp. 51–66.

- (fr) Janin, Raymond. Constantinople Byzantine. Développement Urbain et Répertoire Topographique. Paris, Institut Français d'Études Byzantines, 1964.

- (de) Müller-Wiener, Wolfgang. Bildlexikon Zur Topographie Istanbuls: Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul Bis Zum Beginn D. 17 Jh. Tübingen, Wasmuth, 1977. (ISBN 978-3-8030-1022-3).

- (de) Müller-Wiener, Wolfgang. Die Häfen von Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul. Wasmuth, Tübingen, 1994, (ISBN 380301042X).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Neorion_Harbour » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Dans le système territorial turc l'échelon administratif local relevant d'une municipalité d'échelon supérieur. Le terme peut être traduit en français par quartier, bien que ce terme puisse aussi désigner un semt.

- Quartier historique au cœur de la ville d'Istanbul, s'étendant sur la zone prise par Mehmet le Conquérant, le 29 mai 1453, à l’intérieur des anciennes murailles de Constantinople.

- Sans doute parce que ce même vent traverse aussi l’Italie et la Corse.

Références

- Janin (1964) p. 235

- Müller-Wiener (1977) p. 57

- Janin (1964) p. 236

- Müller-Wiener (1977) p. 58

- Janin (1964) p. 90

Voir aussi

Liens internes

Lien externe

- Byzantiun 1200. « Old Golden Gate ». [en ligne] http://byzantium1200.com/oldgate.html.