Port de Prosphorion

Le Port de Prosphorion (grec moderne : Προσφόριον) fut le premier port de ce qui devait devenir Constantinople alors que la ville n’était encore que la colonie grecque de Byzance (657 av. J.-C. – 324 ap. J.-C.). Il demeura en activité jusqu’au tournant du premier millénaire [1] - [2]. Sa vocation fut essentiellement commerciale, recevant des biens en provenance du Bosphore, de la mer Noire et de l’Asie. Contrairement aux ports situés sur la mer de Marmara, il était bien protégé des vents; toutefois, il était aussi sujet à l’ensablement si bien qu’à l’époque des Paléologues il ne servait plus que de débarcadère lorsque l’empereur se rendait du palais des Blachernes à Hagia Sophia.

Emplacement

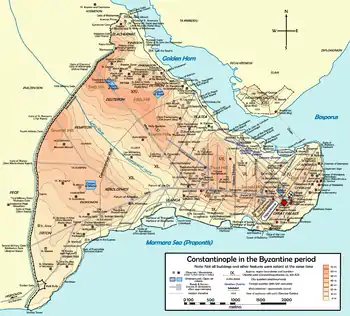

Le port était situé sur la rive sud de la Corne d’Or, à l’est de ce qui est aujourd’hui le pont de Galata, dans la cinquième région de Constantinople, là où les murailles de la ville rejoignaient la mer et où se trouvait la porte byzantine d’Eugenius (pendant la période ottomane, Yaliköşkü kapisi)[2]; il fut progressivement agrandi pour occuper l’ensemble de l’anse située immédiatement après l’entrée de l’estuaire. Celle-ci est maintenant comblée et correspond de nos jours à la partie est de la gare de chemin de fer Sirkeci, au sud de Sepetçiler köşkü[2]. Administrativement, l’endroit appartient au mahalle[N 1] de Hoca Paşa dans l’ancien district Eminönü, maintenant intégré au district Fatih[N 2].

Étymologie

Le nom de « Prosphorion » que reçut le port après la fondation de Constantinople peut avoir diverses origines. Une hypothèse est qu’il reçut ce qualificatif du fait de sa proximité du marché de la ville (en grec : πρόσφορον)[1]. Il pourrait aussi s’agir du marché aux bœufs (en grec : βοσπόριον, βοόσπορος, βόσπορος) situé non loin de là jusqu’à ce que l’empereur Constantin V (r. 741 – 745) le déplace vers le forum Tauri (aussi appelé Forum de Théodose)[1].

Ce même endroit était aussi appelé Phosphorion (en grec : Φωσφόριον) pour honorer la déesse Hécate Phosphoros (Porteuse de lumière), laquelle avait aidé la nuit les habitants de la cité assiégée par Philippe de Macédoine[3].

Histoire

Le premier port construit dans cette région à l’époque où la ville était encore une colonie grecque appelée Byzance était situé sur la Corne d’Or à l’entrée du Bosphore dans l’angle formé par la mer et la fin des murs de la ville, correspondant au futur quartier byzantin appelé « ta Eugeniou » (en grec : τὰ Εὑγενίου) après la porte d’Eugenius du mur maritime (à l’époque turque : Yaliköşkü Kapisi)[1], soit immédiatement à la fin de la pente nord-ouest de la première colline de la ville[1]. En raison de sa position géographique sur la Corne d’Or, le port était protégé des tempêtes violentes occasionnées par le Lodos, (appelé Libeccio en français et en italien sans doute parce que ce même vent traverse aussi l’Italie et la Corse) soufflant sur la mer de Marmara[1]. Après la reconstruction de Byzance à la suite de sa destruction par Septime Sévère (r. 193 – 211), le port s’élargit vers l’ouest jusqu’à inclure l’ensemble du site occupé aujourd’hui par la station de chemin de fer Sirkeci et ses abords[1]. Le premier endroit à l’est permettant un débarquement, probablement près de la porte d’Eugenius, était nommé Timasius, du nom d’un officier supérieur ayant servi sous les empereurs Valens (r. 364 – 378) et Théodose Ier (r. 379 – 395)[1]. Lors de la fondation de Constantinople par Constantin le Grand en 324, le port fut appelé « port fermé » (en grec : κλειστός λιμήν) probablement parce qu’il était protégé par des brise-lames et défendu à la fois par le mur maritime et par la tour d’Eugenius[2].

La vocation du Prophorion était uniquement commerciale. Il servit d’abord de marché pour les produits de la mer jusqu’à ce que Justinien Ier (r. 527 – 565) ne transféra ce marché vers le port Kontoskalion, sur la mer de Marmara[1]. À l’intérieur du port, un emplacement spécial, la Scala Chalcedonensis, était réservé aux habitants de Chalcédoine de l’autre côté du Bosphore[1]. Il servit ensuite de port d’importation pour les produits du Bosphore, de la mer Noire et d’Asie[1], ce qui fit que le port était entouré d’entrepôts. Selon la Notitia Urbis Constantinopolitanae[N 3], au cours du Ve siècle, quatre des six horrea[N 4] de la ville étaient situés dans la région du Prosphorion[2].

Toutefois le port était sujet à l’ensablement et, de ce fait, au tournant du millénaire, il était complètement bloqué par les boues accumulées[2]. Par la suite, sa seule fonction jusqu’à la fin de la période paléologienne fut celle de débarcadère (en grec : ναύσταθμος, naustathmos) pour l’empereur lorsqu’il se déplaçait du palais des Blachernes à la cathédrale Hagia Sophia[2]. Ce débarcadère était situé juste en face de la porte d’Eugenius, connu durant cette période sous le nom de « porte impériale» (en grec : πυλή βασιλική), car l’empereur devait la franchir pour se rendre à la cathédrale[2].

Quelques années après la chute de Constantinople en 1453, le port à l’abandon fut inclus dans l’espace protégé par les murs du nouveau palais (en turc : Yeni Sarayı) construit par le sultan à partir de 1459 et qui fut appelé à partir du XIXe siècle Topkapi[2].

Bibliographie

- (de) Heher, Dominik. “Julianoshafen – Sophienhafen – Kontoskalion”. (in) Falko Daim (ed.). Die byzantinischen Häfen Konstantinopels. Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2016, (ISBN 978-3-88467-275-4), pp. 51–66.

- (fr) Janin, Raymond. Constantinople Byzantine. Développement Urbain et Répertoire Topographique. Paris, Institut Français d'Études Byzantines, 1964.

- (de) Müller-Wiener, Wolfgang. Bildlexikon Zur Topographie Istanbuls: Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul Bis Zum Beginn D. 17 Jh. Tübingen, Wasmuth, 1977. (ISBN 978-3-8030-1022-3).

- (de) Müller-Wiener, Wolfgang. Die Häfen von Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul. Wasmuth, Tübingen, 1994, (ISBN 380301042X).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Prosphorion Harbour » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Dans le système territorial turc l'échelon administratif local relevant d'une municipalité d'échelon supérieur. Le terme peut être traduit en français par quartier, bien que ce terme puisse aussi désigner un semt.

- Quartier historique au cœur de la ville d'Istanbul, s'étendant sur la zone prise par Mehmet le Conquérant, le 29 mai 1453, à l’intérieur des anciennes murailles de Constantinople.

- Une liste des monuments et édifices publics ainsi que des principaux magistrats civils de Constantinople entre 425 et 440 pendant le règne de l’empereur Théodose II.

- Un horreum (pluriel horrea) est un entrepôt de l'époque romaine généralement utilisé comme grenier à grain mais pouvant également être utilisé pour stocker d'autres types de biens.

Références

- Janin (1964) p. 235

- Müller-Wiener (1977) p. 57

- Janin (1964) p. 17

Voir aussi

Liens internes

Lien externe

- Byzantiun 1200. « Old Golden Gate ». [en ligne] http://byzantium1200.com/oldgate.html.