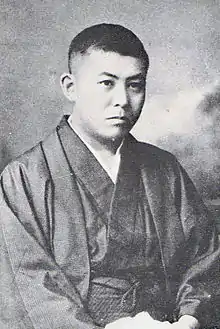

Jun'ichirō Tanizaki

Jun'ichirō Tanizaki (谷崎 潤一郎, Tanizaki Jun'ichirō) est un écrivain japonais né le à Tokyo et mort le dans la même ville. Son œuvre révèle une sensibilité frémissante aux passions propres à la nature humaine et une curiosité illimitée des styles et des expressions littéraires. Son surnom, de son vivant, de « Tanizaki le Grand » est « un signe parmi beaucoup d'autres [...] du statut exceptionnel qui lui fut réservé[1] ».

谷崎 潤一郎

| Langue d’écriture | Japonais |

|---|

Œuvres principales

Le Tatouage (1910)

Un amour insensé (1924)

Svastika (1928)

Éloge de l'ombre (1933)

Le Chat, son maître et ses deux maîtresses (1936)

Quatre Sœurs — ou Bruine de neige — (1941)

La Clef — (1956)

Journal d'un vieux fou (1961)

La jeunesse

Jun'ichirō Tanizaki est né en 1886 dans une riche famille marchande d'un vieux quartier de Tokyo. La maison Tanizaki jouissait à l’époque d’une prospérité remarquable grâce à l’esprit d’entreprise du grand-père du futur écrivain, Kyūemon Tanizaki.

Cet homme adopta et prit pour gendres deux garçons de la famille Ezawa, grossiste en saké, autrefois très fortunée. Il maria sa fille aînée Hana au deuxième fils, Kyūbei. Sa fille cadette épousera le troisième fils, Kuragorō, et donnera naissance à un garçon, Jun'ichirō Tanizaki. Il sera l’aîné de sept enfants, trois filles et quatre garçons.

Choyé au sein de cette grande famille, Jun'ichirō passe plusieurs années de bonheur auprès de sa mère, réputée pour sa beauté, et de sa vieille nourrice affectueuse. Son père n’avait pas une personnalité très forte ; Jun'ichirō évoquera l’image d’un homme faible de caractère, incapable de s’adapter à une société japonaise en pleine mutation. Sa première enfance se déroulera dans une ambiance harmonieuse sur le plan affectif et matériel.

De multiples activités populaires, les fêtes traditionnelles de quartier et le spectacle de kabuki rythmaient la vie des Tanizaki ; ces manifestations de la culture ancestrale laisseront des impressions profondes chez le jeune Jun'ichirō. La bonne tradition d’une famille marchande consistait à former ses enfants dans l’apprentissage pratique du commerce. Rien donc ne le prédestinait à être écrivain.

Le grand-père maternel meurt en 1888. S’amorce un inéluctable déclin familial qu’il ressentira avec acuité. En 1894, la famille doit déménager dans une maison plus que modeste. Malgré d’excellents résultats, sa formation scolaire se poursuit avec beaucoup de difficultés sur le plan pécuniaire. Il se trouve contraint d’aller vivre dans une riche famille. Engagé pour donner des leçons particulières aux enfants, il comprendra vite qu’il est traité en réalité comme un domestique. Au bout de cinq ans, il se voit renvoyé lorsque sa liaison avec une jeune femme employée par la même famille est dévoilée.

Le sentiment de son humiliation tourmente sérieusement l’adolescent qui ne manque pas d’ambition. C’est durant cette période que naît son amour pour la littérature. L’heureuse rencontre avec Inaba Seikichi, enseignant féru de belles-lettres chinoises et japonaises ainsi que de pensée bouddhique, lui permet d’acquérir une maturité littéraire et intellectuelle précoce.

Deux orientations se dessinent dans ses premiers textes : création et information. Plusieurs articles montrent son intérêt pour le genre du reportage. Vers 1910, il projettera même de travailler comme journaliste.

Mais sa passion pour la création littéraire prédomine. Courts récits romanesques, dialogues de pièces de théâtre, essais, poèmes traditionnels à forme fixe en japonais classique ou en chinois classique, poèmes en japonais moderne ou en nouveau style poétique, ce qui frappe, c’est sa gourmandise linguistique et sa curiosité des différents genres et styles. Durant cette dernière période du XIXe siècle, la langue japonaise elle-même se trouvait en pleine évolution et plusieurs formes d’écriture coexistaient.

La naissance de l’écrivain

En 1908, Tanizaki s’inscrit au département de littérature japonaise à la prestigieuse université impériale de Tokyo. Sa décision est prise : il deviendra écrivain. Ce choix est lourd de conséquences pour le fils aîné d’une famille commerçante en déclin qui n’attendait que la réussite professionnelle du premier garçon. Le problème pèsera durablement sur Jun'ichirō.

La naissance de l’écrivain se fait attendre. Ses premières tentatives de faire publier ses œuvres dans des revues reconnues échouent. La dépression nerveuse ne tarde pas à se manifester chez le jeune homme déçu. Enfin, en 1910, le numéro inaugural de la revue Shinshichō (新思潮, « nouveaux courants de pensée ») accepte sa pièce de théâtre Naissance, et publie également un essai critique sur un roman de Sōseki Natsume. Plusieurs œuvres se succèdent : Le Tatouage, Le Kilin. En 1911, la revue Subaru lui ouvre ses pages et publie Shōnen (Les Jeunes Garçons).

Tanizaki est frappé pour la première fois par la censure au nom des bonnes mœurs. La revue Mita Bungaku qui publie son texte Hyofu (Tourbillon) est interdite à la vente. Son récit étudie la question du désir sexuel chez les jeunes. Tanizaki sera désormais étroitement surveillé et nombre de ses œuvres connaîtront le même sort.

La consécration arrive de façon éclatante par le biais d’un article élogieux de Kafū Nagai dans la revue Mita Bungaku en novembre 1911. La publication d’un premier recueil confirme la naissance d’un véritable écrivain.

Dans les années 1910-1911, le roman moderne japonais est en pleine effervescence. De très grands écrivains sont en activité : Ōgai Mori, Natsume Sōseki, Kafū Nagai, Kyōka Izumi ou Tōson Shimazaki. Plusieurs jeunes écrivains apparaissent : Naoya Shiga et Saneatsu Mushanokōji.

Quelle est l’originalité de la tonalité de l’œuvre de Tanizaki ? Il accorde une importance primordiale au respect de la nature humaine et à la vraisemblance de sa représentation. Sa sensibilité singulière et son goût de la provocation lui font découvrir en l'homme des aspects troublants, qu'il observe et analyse avec étonnement ou émerveillement, sans les juger, sans préjugés, notamment la faiblesse de caractère, l'absence de volonté, la cruauté, le manque de sincérité, les perversions sexuelles. Il se tient au degré zéro du moraliste, mettant en question la morale existante, contrairement à ses contemporains fortement influencés par le confucianisme moralisateur.

Plusieurs traits psychologiques considérés alors comme des perversions marquent ses premiers récits : sadomasochisme, homosexualité, fétichisme et scatologie. Tout se joue dans le registre de la beauté et de l’érotisme, au-delà de toute préoccupation morale, religieuse ou spirituelle.

La force de la créativité

Considéré comme un écrivain « de génie », le jeune Tanizaki voit s’ouvrir de nouvelles perspectives dans les années 1912-1913. Deux quotidiens importants publient ses romans en feuilleton, Atsumono (Potage bien chaud) et Konjiki no shi (Une mort dorée). Le jeune auteur est entraîné dans le tourbillon du monde de l’édition et maintiendra une cadence de production littéraire très élevée pour conserver sa place. Un succès aussi fulgurant transforme la vie de Tanizaki qui veut mener une vie d’artiste en toute liberté, en dehors des contraintes familiales et sociales. Il n’a pas de domicile fixe et vit dans le monde des plaisirs, guidé par ses pulsions intérieures. Malgré sa vie erratique, il publie en deux ans et demi dix-huit ouvrages et fait paraître cinq recueils de ses œuvres. Ces ouvrages se caractérisent par une surexcitation frénétique qui frôle l’état de névrose.

Paru en 1919, le récit intitulé Ma mère, mon amour (Haha o kouru ki) révèle une autre facette de son œuvre et de sa vision de la nature humaine, puisque l'acte même de l'écriture y apparaît comme une quête de l'image de la Mère, symbole d'une beauté idéale : « ici, la beauté féminine n'a rien de diabolique. Elle symbolise une douceur infiniment salutaire. »[1] Un autre livre, paru plus tard, en 1931, Le Lierre de Yoshino (Yoshino-kuzu), évoque aussi le même thème de la quête de sa mère, dans le cadre de Yoshino, lieu riche en souvenirs historiques et coutumes anciennes.

Le monde de Tanizaki tourne autour de deux pôles : séduction et menace de mort. Le démon bouddhique Māra, terme qui signifie étymologiquement « celui qui tue » est accompagné d’une légion de démons comme Désir, Haine, Faim et Soif, Attachement, Paresse, Sommeil, Peur et Suspicion. Tous ces vices apparaîtront dans l’œuvre de Tanizaki non pas comme des manifestations diaboliques mais comme des éléments de la nature humaine. On remarquera trois techniques dans la construction de cet univers. En premier lieu, l’auteur isole un élément particulier sur un plan matériel ou psychologique. Ensuite, il lui donne une importance démesurée. Séparé de l’ensemble et grossi exagérément, cet élément sort du système de valeurs ordinaires et prend enfin une signification insoupçonnée.

Les exigences du monde

Jun'ichirō Tanizaki se marie en mai 1915 à l'âge de 28 ans avec Chiyo Ishikawa, une geisha âgée de 19 ans. Le couple s’installe dans un quartier populaire et une fille, Ayuko, naît en mars 1916. Il se rend très vite compte que la personnalité de son épouse « très femme au foyer » ne lui convient pas. Il supporte mal la présence de son enfant. De plus, la sœur cadette de son épouse, Seiko, s’installe chez eux. Cette jeune beauté ingénue et émancipée attire son beau-frère. S’ajoute à ce dangereux triangle, Haruo Satō, poète lyrique et excellent essayiste qui ne tarde pas à éprouver de la sympathie pour Chiyo… Ces démêlés sentimentaux, ponctués de ruptures et de réconciliations durent jusqu’à la parution dans un journal, au mois d’août 1930, d’une annonce rendant publique « la cession de l’épouse de Tanizaki » à Haruo Satō, non sans un parfum de scandale.

Tanizaki produit à cette époque un nombre considérable d’ouvrages de tonalités variées et élargit ses champs d’activités : roman, essai, théâtre, mais aussi cinéma, publiant un essai sur le cinéma d'art en 1917, et rédigeant plusieurs scénarios, en 1920 et 1921, pour la société Taishō Katsuei. Il puise son inspiration dans les contradictions entre son idéal artistique et les contraintes extérieures.

Les personnages de Tanizaki multiplient les meurtres sans scrupules, sans pitié et surtout sans remords. Infidélité, perfidie, trahison et félonie sont monnaie courante dans le monde de Tanizaki. Les formes traditionnelles du kabuki ou du théâtre populaire servent de paravent aux personnages, incarnations des valeurs immorales. Tandis que dans le théâtre traditionnel de la cruauté, le dénouement voit toujours les « bons » triompher, chez Tanizaki les « mauvais » auront le dernier mot.

Le séisme, un moment charnière

Le , un séisme majeur détruit la région de Tokyo (tremblement de terre de Kantō). Tanizaki échappe de justesse à la mort. Il cherche un lieu de résidence provisoire dans les provinces de l'ouest du Japon et déménage à maintes reprises. C’est par ce biais inattendu que l’écrivain se familiarisera avec les coutumes de la région de Kyoto-Osaka-Kobe qui porteront des fruits romanesques appréciables.

Ce changement de « climat culturel » ne se manifesta pas immédiatement dans ses œuvres, mais en 1924 il publie un roman charnière, qui inaugure la série de ses grands romans à venir. Traduit en français sous le titre Un amour insensé, ou plus littéralement L'amour d'un idiot (痴人の愛, Chijin no Ai), il est la chronique acide, à la fois ironique et provocante, d'une vie conjugale, dans le Japon des années 1920, entre Jōji, un ingénieur trentenaire, modèle du « type bien », un homme « sérieux », et une jeune serveuse de quinze ans, Naomi, qui rêve de devenir « terriblement moderne », portrait typique de ces femmes libérées et frivoles, que l'on nomma alors les « moga ». Cette héroïne apparaît comme immorale, « un monstre de vulgarité », mais un « monstre fascinant »[2], Tanizaki se plaisant à développer à nouveau « l'un de ses motifs les plus chers, l'éloge, voire l'idolâtrie de la Femme dominatrice. »[3] Le personnage de la femme-enfant perverse, qui s'arroge tous les droits pour n'en laisser aucun à l'homme, permet à Tanizaki de montrer une fois de plus la logique de l'humiliation et du plaisir, car pour l'homme de ce couple, l'humiliation finit par devenir un plaisir. En même temps, sa hantise et sa réflexion sur l'occidentalisation du Japon est au centre de l'œuvre, les deux héros du roman incarnant, chacun d'une manière différente, le dosage paradoxal entre les éléments fondamentaux de la tradition et de l'occidentalisation. À travers tout le récit, le romancier ne cesse de disséminer des réflexions opposant le Japon traditionnel et l'Occident, les deux morales, les deux esthétiques.

À partir de 1928, Tanizaki publie à une cadence surprenante des œuvres innovatrices de grande qualité et qui témoignent en même temps de son imprégnation de la vieille culture japonaise : Manji (Svastika, 1928), Le Goût des orties (1928), Rangiku monogatari (Chrysanthème dans la tourmente, 1930).

L’épanouissement

Tanizaki se remarie en 1931, à l’âge de 45 ans, avec Tomiko Furukawa, une jeune journaliste de 24 ans. Il exprime dans un essai la satisfaction psychologique et physique que lui procure cette nouvelle vie conjugale.

Plusieurs chefs-d’œuvre confirment la plénitude du romancier : Yoshino kuzu (Le Lierre de Yoshino, 1931), Mōmoku monogatari (Le Récit de l’aveugle, 1931), Bushūkōhiwa (Histoire secrète du sire de Musashi, 1932).

Le narrateur joue un rôle déterminant dans les récits que Tanizaki écrit à cette époque. C’est lui qui tisse son histoire à l’aide de multiples sources, des photographies ou des témoignages tantôt historiques tantôt fabriqués par l’auteur. Il introduit le lecteur dans les replis des passions, des lieux du drame et de la profondeur des souvenirs.

Mais l’inspiratrice de ces récits, qui ont comme sujet l’adoration d’une femme, n’est pas sa jeune épouse. Il divorcera en 1935 et se remariera avec sa muse Matsuko Nezu. Ces tumultes ne freinent nullement sa création littéraire et il impressionne ses lecteurs par la qualité de ses ouvrages : Ashikari (Le Coupeur de roseaux, 1932), Shunkinshō (Shunkin, esquisse d’un portrait, 1933)[4], Éloge de l'ombre (1933). Ce dernier titre est un essai dans lequel le romancier analyse certaines constantes de l'esthétique japonaise, y mêlant ses propres fantasmes, non sans goût de la cocasserie (comme par exemple sa truculente évocation des toilettes à l'ancienne), et exprime clairement tout ce qu'il doit au fond à la culture japonaise traditionnelle, en particulier un principe esthétique fondé sur le clair-obscur. Dans cet éloge de l'ombre, Tanizaki fait notamment un développement sur « l'esthétique de la femme japonaise », livrant des « clés pour la compréhension d'un des types de femmes qui hantent la plupart [de ses] romans », celui que « l'on pourrait appeler la “femme de l'ombre”, celle qui atteindra sa parfaite incarnation dans Yuki la blanche [dans Les Quatre Sœurs] —, cette dame des temps jadis égarée dans le monde moderne »[5].

En 1936, Tanizaki publie Neko to Shōzō to futari no onna (Le Chat, son maître et ses deux maîtresses). Ce récit plein d’humour et de cocasserie met en vedette une chatte comme objet d’adoration. Le rire éclate comme une force libératrice et salutaire au moment où les bruits de bottes font trembler le Japon et l'Asie, et annoncent une période historique très sombre.

Un pinceau dans la tempête

À 57 ans, Tanizaki se lance dans une entreprise de grande envergure : la traduction en japonais moderne d’un véritable monument de la littérature du XIe siècle, Genji monogatari (le Dit du Genji) qui évoque les nombreux aspects de la vie amoureuse. À sa publication en 1939-1941, Tanizaki fait face à une censure féroce. La montée de la conscience nationaliste porte surtout des ouvrages virils, héroïques et patriotiques. Son ouvrage le plus long, Sasameyuki (Bruine de neige, initialement traduit en français Les Quatre Sœurs), est interdit de publication en juillet 1944. En effet, les écrivains sont alors sommés de soutenir de leur plume la thèse de la « guerre sainte », en exaltant les valeurs traditionnelles. Dans cette situation, Tanizaki apparaît peu compromis tant est grand le décalage entre la mentalité dominante de l’époque et son univers romanesque. Sasameyuki, qui sera finalement publié en 1948, évoque la vie raffinée d'une grande famille bourgeoise, et en particulier de quatre sœurs, qui représentent chacune un type différent de Japonaise, entre les mondes ancien et moderne.

1946, l’après-guerre

La littérature japonaise va immédiatement retrouver sa vitalité. De nombreux jeunes écrivains, profondément marqués par la guerre, participent à la rénovation de la société. Loin de devenir sage avec l’âge, Tanizaki renoue avec ses tendances profondes et ses fantasmes puissants. Il affirme qu’au royaume des passions, l’homme est toujours en lutte. La Mère du général Shigemoto (1950) montre que la lucidité de l’esprit ne peut annihiler la jouissance poétique. Couvert de distinctions nationales, Tanizaki publie en 1956 Kagi (La Clef, une première fois traduit en français La Confession impudique) où il traite sans détours le problème du désir sexuel chez un couple. Les manœuvres psychologiques des personnages s’y révèlent extrêmement machiavéliques. L’opinion publique réagit vivement : s’agit-il d’une œuvre pornographique et immorale comme certains l’ont prétendu à l’époque ? Il publie en 1959 une œuvre pleine de suavité sur le thème, récurrent, de l’adoration de la mère : Yume no ukihashi (Le Pont flottant des songes).

Son état de santé s’aggrave après 1960. Le désir de se délivrer de la souffrance physique et de l’obsession de la mort constitue le thème essentiel de l’œuvre tragi-comique Journal d’un vieux fou (Fūtenrōjin nikki, 1961), dans lequel résonnent encore son humour et son goût de la provocation. Dans ses derniers essais, Jun'ichirō Tanizaki se souviendra de sa préférence pour la fiction romanesque plutôt que pour le récit autobiographique, à propos de la polémique qui l’avait opposé à son ami l'écrivain Ryūnosuke Akutagawa : « Je ne m’intéresse qu’aux mensonges », avait-il écrit.

Il fait plusieurs fois partie de la sélection de l'Académie suédoise pour recevoir le prix Nobel de littérature dans les années 1960, notamment en 1964 lorsqu'il fait partie des six derniers candidats retenus de la short list du comité[6].

Il meurt en 1965 à Tokyo, mais sa tombe, sur laquelle est gravée le caractère sabi (寂), issu de wabi-sabi, signifiant l'altération par le temps, se trouve à Kyoto, dans le temple Hōnen-in (dédié au moine Hōnen), à côté de celle de sa femme.

Œuvres traduites en français

Romans, récits, nouvelles, essais

- Deux amours cruelles (contient les nouvelles L'Histoire de Shunkin et Ashikari), traduites par Kikou Yamata, Paris, Stock, 1960 ; réédition, Paris, Stock, coll. « La cosmopolite », 2002 (ISBN 978-2-2340-5512-4)

- Svastika, traduit du japonais par René de Ceccatty et Ryôji Nakamura, Paris, éditions Gallimard, coll. « Du monde entier », 1986 ; réédition, Paris, Gallimard, coll. « Folio » no 1990, 1988

- Œuvres I, textes traduits par Anne Bayard-Sakai, Kazuo Anzai, Madeleine Lévy-Faivre d'Arcier, Marc Mécréant, Jacqueline Pigeot, Sylvie Regnault-Gatier, Cécile Sakai, René Sieffert, Daniel Struve, Jean-Jacques Tschudin et Patrick de Vos, avec une préface de Ninomiya Masayuki, Paris, éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade » no 434, 1997, vol. 1 : Œuvres 1910-1936 : Le Tatouage, Le Kilin, Les Jeunes Garçons, Le Secret, Terreur, La Haine, Une mort dorée, Le Meurtre d'O-Tsuya, L'Espion du Kaiser, Visions d'un lit de douleur, La Complainte de la sirène, Morosité d'un hérétique, Les Deux Novices, Le Petit Royaume, Nostalgie de ma mère, Le Pied de Fumiko, Affres d'un jeune garçon, Histoire de A et B, O-Kuni et Gohe, La Source au renard blanc, Un amour insensé, Mumyô et Aizen, Le Professeur Radō, Le Professeur Radō revisité, Histoire de Tomoda et Matsunaga, La Mèche, Le Goût des orties, Yoshino, Le Récit de l'aveugle, Histoire secrète du Sire de Musashi, Le Coupeur de roseaux, Shunkin, esquisse d'un portrait, Éloge de l'ombre, Le Chat, son maître et ses deux maîtresses (ISBN 2-07-011319-1)

- Œuvres II, textes traduits par Anne Bayard-Sakai, Marc Mécréant, Jacqueline Pigeot, Cécile Sakai et Jean-Jacques Tschudin, préface de Ninomiya Masayuki, Paris, éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade » no 451, 1998, vol. 2 : Œuvres 1943-1961 : Bruine de neige [Quatre sœurs], La Mère du général Shigemoto, Années d'enfance, La Clef [La Confession impudique], Chronique inhumaine, Le Pont flottant des songes, Journal d'un vieux fou (ISBN 2-07-011320-5)

- Le Tatouage, suivi de Les Jeunes Garçons et de Le Secret, traduits par Marc Mécréant et Cécile Sakai, Paris, Éditions Sillage, 2010 (ISBN 978-2-916266-67-1)

- Éloge de l’ombre (1933), traduit par René Sieffert, Lagrasse, Éditions Verdier, 2011 (ISBN 978-2-86432-652-6)

- Louange de l'ombre (1933), traduit par Ryoko Sekiguchi et Patrick Honnoré, Arles, Éditions Philippe Picquier, coll. « Gingko », 2017 (ISBN 978-2-8097-1221-6)

- Noir sur blanc (1928), traduit par Ryoko Sekiguchi et Patrick Honnoré, Arles, Éditions Philippe Picquier, coll. « Gingko », 2018 (ISBN 978-2-8097-1311-4)

- Dans l’oeil du démon (1918), traduit par Ryoko Sekiguchi et Patrick Honnoré, Arles, Éditions Philippe Picquier, coll. « Gingko », 2019 (ISBN 978-2-8097-1445-6)

Théâtre

- Puisque je l’aime, traduit par S. Asada, H. Yokohama et Charles Jacob, Paris, Émile-Paul Frères, 1925

Opéra

- La Confession impudique, livret de Daniel Martin, musique de Bernard Cavanna d'après Kagi

Bibliographie[7]

Études critiques

- Gwenn Boardman Petersen, The Moon in the Water: Understanding Tanizaki, Kawabata and Mishima, Honolulu, University Press of Hawaii, 1979.

- Adriana Boscaro et Anthony Hood Chambers (éd.), A Tanizaki Feast: The International Symposium in Venice, Ann Arbor, University of Michigan, 1994.

- Adriana Boscaro (éd.), Tanizaki in Western Languages: A Bibliography of Translations and Studies, Ann Harbor, University of Michigan, 2000.

- Collectif, Tanizaki, Paris, Europe, nos 871-872, novembre-.

- Abdelkebir Khatibi , Ombres japonaises, précédé de Nuits blanches, Fontfroide-le-Haut, Fata Morgana, 1988.

- Kenneth Ito Ken, Visions of Desire, Tanizaki’s Fictional Worlds, Stanford, Stanford University Press, 1991.

Filmographie

De nombreux films de fiction ont été réalisés à partir des œuvres de Tanizaki, peu ou pas de documentaires. La série Un siècle d'écrivains de Bernard Rapp, produite par France 3, a cependant consacré un film à la biographie de cet auteur majeur de la littérature du XXe siècle. Tanizaki Junichiro est un film documentaire réalisé par Didier Deleskiewicz, coécrit avec A. Schilling, produit par Noria Films et diffusé par France 3 en 1998, puis rediffusé par France 5 et TV5.

Films d'après l'œuvre de Tanizaki[8]

- 1920 : Amachua kurabu réalisé par Kisaburō Kurihara ;

- 1920 : Katsushika Sunako, nouvelle de Kyoka Izumi, adaptation de Tanizaki, film réalisé par Kisaburō Kurihara ;

- 1921 : L'Impure Passion d’un serpent, adaptation d'un texte de Akinari Ueda, film réalisé par Kisaburō Kurihara ;

- 1921 : Hinamatsuri no yoru réalisé par Kisaburō Kurihara. Scénario de Tanizaki d'après sa nouvelle ;

- 1921 : Honmaki yawa réalisé par Kensaku Suzuki ;

- 1935 : Okoto et Sasuke (Shunkinsho: Okoto to Sasuke) réalisé par Yasujirō Shimazu ;

- 1949 : Un amour insensé (Chijin no ai) réalisé par Keigo Kimura ;

- 1950 : Bruine de Neige/Quatre Sœurs (Sasameyuki) réalisé par Yutaka Abe ;

- 1951 : Miss Oyu (Oyūsama) réalisé par Kenji Mizoguchi ;

- 1951 : Le Roman de Genji (Genji monogatari) réalisé par Kōzaburō Yoshimura, supervision de Tanizaki ;

- 1952 : Okuni et Gohei (Okuni to Gohei) réalisé par Mikio Naruse ;

- 1954 : L'histoire de Shunkin (Shunkin monogatari) réalisé par Daisuke Itō ;

- 1956 : Le Chat, Shozo et ses deux maitresses (Neko to shozo to futari no onna) réalisé par Shirō Toyoda ;

- 1957 : Ninjutsu gozen-jiai réalisé par Tadashi Sawashima ;

- 1959 : L'Étrange Obsession (Kagi) réalisé par Kon Ichikawa. Grand prix du jury (à égalité avec Feux dans la plaine, du même réalisateur) ; Golden Globe du meilleur film étranger ;

- 1959 : La Chiave (Kagi) réalisé par Tinto Brass ;

- 1959 : Bruine de Neige/Quatre sœurs (Sasameyuki) réalisé par Kōji Shima ;

- 1959 : Un amour insensé (Chijin no ai) réalisé par Keigo Kimura ;

- 1961 : Okoto to Sasuke réalisé par Teinosuke Kinugasa ;

- 1962 : Journal d'un vieux fou (Fûten rôjin nikki) réalisé par Keigo Kimura ;

- 1962 : La Paix de la cuisine (Daidokoro taiheiki) réalisé par Shirō Toyoda ;

- 1964 : Un rêve en plein jour (Hakujitsumu) réalisé par Tetsuji Takechi et Joseph Green ;

- 1964 : Manji (d'après Svastika) réalisé par Yasuzō Masumura ;

- 1965 : Les Malfaisants (Akuto) réalisé par Kaneto Shindō ;

- 1966 : Tatouage (Irezumi) réalisé par Yasuzō Masumura ;

- 1967 : Un amour insensé (Chijin no ai) réalisé par Yasuzō Masumura ;

- 1969 : Oni no sumu yakata réalisé par Kenji Misumi ;

- 1976 : Shunkinsho réalisé par Katsumi Nishikawa ;

- 1983 : Les Quatre Sœurs Makioka (細雪, Sasame-yuki) réalisé par Kon Ichikawa ;

- 1985 : Berlin Affair (d'après Svastika) réalisé par Liliana Cavani ;

- 2008 : Shunkinsho réalisé par Satoshi Kaneda ;

- 2014 : The Key réalisé par Jefery Levy.

Notes et références

- Ninomiya Masayuki, article « Tanizaki », dans Dictionnaire de littérature japonaise, Jean-Jacques Origas (dir.), éd. PUF, coll. « Quadrige », 2000, p. 307.

- Alberto Moravia, préface trad. de l'italien par René de Ceccatty, Un amour insensé, trad. Marc Mécréant, Gallimard, 1988, p. III.

- Ninomiya Masayuki, article « Tanizaki », dans Dictionnaire de littérature japonaise, Jean-Jacques Origas (dir.), PUF, coll. « Quadrige », 2000, p. 308.

- Ces deux textes ont été traduits en français par Kikou Yamata et édités sous le titre Deux amours cruelles (1960)

- Le Nouveau Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays, t. II, collectif Laffont-Bompiani, 1994, Robert Laffont, coll. « Bouquins », p. 2177.

- (en)« Four Japanese were nominees for ’64 Nobel literature prize: documents », dans The Japan Times, le 3 janvier 2015, consulté sur http://www.japantimes.co.jp le 3 janvier 2015

- « Jun.ichirô Tanizaki (1886-1965) », sur Edition Sillage (consulté le ).

- « Jun.ichirô Tanizaki (1886-1965) », sur Éditions Sillage (consulté le ).

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives à la littérature :