Modern girl

Le terme Modern girl (モダンガール, modan gāru, aussi abrégé en moga) qualifie un courant de mode du xxe siècle qui s'est manifesté pendant les années 1920 au Japon.

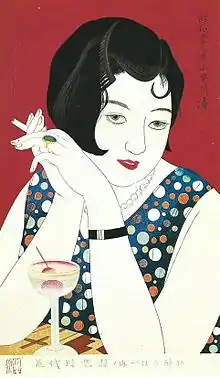

Au-delà d'un style propre aux années 1920, le phénomène Modern girl renvoie à l'image d'un sex-symbol et d'une nouvelle femme, émancipée, moderne et à la fine pointe de la mode internationale, qui s'oppose au modèle féminin traditionnel en kimono et getas.

Origine

Étymologie

À partir de , le Japon s'ouvre aux influences du monde extérieur. Le vocabulaire japonais s'enrichit alors grâce à des emprunts à l'anglais, les gairaigo (外来語). Le terme moga (モガ) est l’abréviation de modan gāru (モダンガール), transcription japonaise de l'anglais modern girl.

L’écrivain Junichiro Tanizaki (1886-1965), dont l'œuvre évoque de manière imagée l'occidentalisation du Japon moderne, introduit ce terme dans son roman publié en 1924, Un amour insensé. Il y dépeint une jeune femme libérée, Naomi, qui évolue dans la vie frivole de Tokyo et rêve de devenir « terriblement moderne ». Cette héroïne, serveuse de 15 ans, aux allures de Mary Pickford, s'affirme de plus en plus indépendante, capricieuse, indolente. Elle s'arroge peu à peu tous les droits pour n'en laisser aucun à son mari. La critique la présente comme « un monstre de vulgarité », mais un « monstre fascinant »[1].

Contexte historique

Sous l'ère Taisho (1912-1926), les intérêts nationaux du Japon ont considérablement augmenté, en particulier pendant la Première Guerre mondiale, dans laquelle le Japon s'est engagé aux côtés de la Triple-Entente. En effet, le Japon n'ayant pas eu de combats sur son sol (sur le continent, les combats eurent lieu principalement dans les territoires allemands de Chine), le pays a vu croître fortement ses exportations mais également ses relations avec le monde extérieur. Les États-Unis sont notamment enclins à aider le Japon, vu comme un allié important face au communisme russe et au nationalisme chinois. Par cette influence américaine, l’ère du jazz et le consumérisme font leur entrée au Japon. Ce nouveau mode de vie transparaît également à travers le cinéma et les magazines. À cette époque, la femme tête d'affiche au cinéma est une « garçonne ». La variante japonaise de la garçonne est alors la Modan Gāru ou Moga. Elle est souvent accompagnée de son Modan Boy ou Mobo. Elle se distingue non seulement par une tenue occidentale, jugée bien plus provocante que la tenue traditionnelle japonaise, mais aussi par des idées nouvelles, influencées par le monde occidental.

Un autre changement important est celui de la condition féminine. Les femmes au foyer qui ont eu le devoir de remplacer les hommes partis à la guerre de 1914-1918 au front, ont pris une place plus importante sur le marché du travail et ont besoin d'une reconnaissance de service. De ce fait, elles réclament l'égalité des droits au travail et dans la vie civique (voir le mouvement des suffragettes).

La situation intérieure ayant été soutenue par une économie en plein essor, la société de consommation et l'importation de plus en plus de produits à la mode (importés par voie maritime) ont stimulé des activités de consommation vigoureuses, et le développement industriel mécanisé et rationalisé a favorisé la promotion sociale des femmes en tant qu'ouvrières, qui ont assimilé certaines des modes et coutumes en vogue chez les pays occidentaux, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis.

Les vêtements occidentaux traditionnels, jusqu'à présent coûteux et limités à des vêtements formels pour les classes supérieures, ont commencé à se répandre chez les jeunes, ainsi que chez les femmes disposant d'un travail et donc d'un plus grand pouvoir d'achat.

Au cours de cette période, suivant la tendance de la « démocratie Taisho », le suffrage universel (limité aux hommes) a été mis en œuvre (il n’avait pas encore été adopté dans de nombreux pays d’Europe). Dans le domaine de l’éducation, le Mouvement pour l’éducation libre Taisho a vu le jour. De plus, l’enseignement supérieur, qui n’était auparavant autorisé que pour certains lycéens, s’est progressivement étendu aux gens ordinaires. La liberté individuelle et l’expansion de l’ego étaient nécessaires, et l’apport de la culture occidentale avancée depuis l’illumination de la civilisation à l’époque Meiji était respecté comme un esprit entreprenant.

Sous l'influence de cette éducation nouvelle, les coutumes des jeunes hommes et femmes se tournent vers le modernisme (promotion de la modernité) évoluant dans une ville qui prend un aspect moderne une génération libérée des liens du cadres traditionnels apparaît sous les feux de la rampe..

Caractéristiques

Attitude

La moga est une femme exubérante qui aime la vie. Son comportement ne concorde pas du tout avec l'image, les valeurs et les normes associées à la femme japonaise traditionnelle. Au lieu de se comporter comme une ménagère exemplaire, la Modan Gāru, dérivé phonétique de Modern Girl, s'adonne à des activités dites masculines (comme le tennis, la conduite automobile) et multiplie les flirts. Elle fume, boit, et n'a pas la langue dans sa poche. Elle est à l'image de la féminité occidentale des années 1920.

Tenue vestimentaire

Le kimono traditionnel est remplacé par des robes et des jupes moulantes, qui accentuent les formes du corps féminin. Cette tenue vestimentaire est considérée comme vulgaire. La longueur des robes et jupes s'arrête juste au-dessus ou en dessous des genoux. Elle peut être longue jusqu’à la cheville mais elle n’est alors que rarement moulante. Cette dernière longueur apporte beaucoup d'aisance lorsque les jeunes femmes vont danser.

En dessous, elles portent des bas couleur chair. Le corset rigide et dur, fort apprécié dans l’ère victorienne, est remplacé par un corset flexible, lequel aplatit la poitrine et crée ainsi l’illusion d’une silhouette garçonne.

Cette nouvelle ligne respire le confort et la liberté, ce que les femmes actives adorent.

Le chapeau en forme de cloche est l’accessoire typique de cette époque que l’on porte avec un long manteau de fourrure.

À la plage, les « mogas » portent des maillots de bain, vêtement considéré comme choquant dans les années 1920.

Maquillage et coiffure

Une « Modan Gāru » est reconnaissable à sa chevelure courte. La coupe au carré avec sa raie sur le côté et ses boucles en forme de vagues, est la coiffure la plus à la mode.

Pour les occasions plus festives, on garnit la chevelure avec un bandeau autour de la tête garni de plumes ou de pierres précieuses. Le visage est recouvert d’un fond de teint très clair qui contraste avec les lèvres très rouges. Les sourcils sont finement épilés et puis redessinés en ligne descendante vers les tempes. Un tout nouveau produit agrandit le regard et allonge les cils, le mascara.

Les « mogas » les plus audacieuses utilisent un crayon khôl pour intensifier le regard et le rendre plus mystérieux.

Philosophie

Féminisme

Les « moga » sont souvent associées au féminisme. Mais il est en réalité incorrect de prétendre qu’elles sont membres de mouvements féministes. Au contraire, les mouvements féministes venus de l’Amérique et les « moga », plus libertines, ne s’entendent pas bien.

Les courants féministes militent en faveur du droit de vote des femmes ainsi que pour obtenir les mêmes droits juridiques que les hommes. Elles considérent les « Modan Gāru » comme des femmes frivoles, sans dignité, aimant être vues comme des objets sexuels.

Pourtant les « moga » sont sur le plan féministe assez révolutionnaires, surtout parce qu’elles ne se comportent pas comme des épouses obéissantes ou des mères, chose traditionnellement mise en valeur dans la société japonaise, mais comme des femmes fortes et indépendantes.

L'écrivaine Chiyo Uno exerce une influence significative sur la mode, le cinéma et la littérature japonaises de cette époque. Elle mène une vie de bohème et a de nombreuses liaisons avec des écrivains, des poètes et des peintres de l'époque. Son mode de vie est très représentatif de la jeune fille moderne, avide de liberté et de plaisirs.

Réaction de la société

La « Modan Gāru » suscite beaucoup de controverses dans l'opinion publique japonaise.

Avec sa garde-robe occidentale et provocatrice, ainsi que par son caractère rebelle, elle est mal vue par les traditionalistes, dominants dans les classes populaires. Ces derniers la perçoivent comme une élitiste riche et capricieuse.

La majorité d’entre eux, femmes incluses, pense que les influences occidentales détruisent la culture traditionnelle japonaise et que la femme devait être soumise et obéissante vis-à-vis de son époux et de son entourage, et se consacrer avant tout à la maternité. La « Modan Gāru » libertine ne pouvait être considérée comme « femme japonaise » par une partie du peuple.

Mais dans les classes moyennes ayant reçu une éducation de type européen, la Moga est considérée comme rafraîchissante et incarne la modernité et l’égalité avec l’Occident. Finalement, c’est un nouveau type de femme qui apparait, capable de jouer au tennis mais également de s'occuper de la cérémonie du thé. Cette femme devient alors l’image de la femme japonaise idéale.

Cependant, du point de vue des roturiers conservateurs et de la campagne reste l’idée que c’était une tendance frivole d’adopter à la hâte des travestissements de style occidental. Bien que l’on ait pensé que la démocratie parlementaire prendrait racine avec la mise en place du suffrage universel en 1948 et maintiendrait l’esprit de liberté, les effets de la Grande Dépression et de la guerre en Chine dans les années 1930 marquèrent un coup d'arrêt à ces changements (chômages chez les femmes auparavant ouvrières, retour des nationalistes au pouvoir)..

Zone d’influence

La mode de la « moga » est surtout importante dans les grandes villes, auprès des femmes urbaines, ayant reçu une éducation scolaire, issues de milieux favorisés.

Fin de la période « moga »

Si le féminisme persiste dans les consciences de certaines femmes japonaises, la mode et la culture « moga » disparaissent dans les années 1930 pour des raisons économiques liées à la Grande Dépression, et politiques après l’incident du 26 février 1936 (tentative de coup d'État fomenté par les ultra-nationalistes). Le gouvernement japonais impose alors à la société le modèle traditionnel de la femme au foyer, discrète et soumise.

Notes et références

- Alberto Moravia, préface trad. de l'italien par René de Ceccatty, Un amour insensé, trad. Marc Mécréant, Gallimard, 1988, p. III.

Bibliographie

- Hoffman, Michael. (). The Taisho Era: When modernity ruled Japan’s masses. The Japan Times. http://www.japantimes.co.jp/life/2012/07/29/general/the-taisho-era-when-modernity-ruled-japans-masses/#.VxKmfzCLTIV

- Lamy, Stacy. (). The Japanese Art Deco Movement. Guardian Liberty Voice. http://guardianlv.com/2014/05/the-japanese-art-deco-movement/

- Dunn, Michael. (). Modern girls and outrage. The Japan Times. http://www.japantimes.co.jp/culture/2007/05/10/arts/modern-girls-and-outrage/#.VxKmjTCLTIV

- Spivack, Emily. (). The History of the Flapper, Part 1: A Call for Freedom Smithsonian Magazine. http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/the-history-of-the-flapper-part-1-a-call-for-freedom-11957978/?no-ist

- Perry, Matthew C. (1854). Opening Of Japan History World International. http://history-world.org/Japan,%20Opening%20of.htm

- Monet, Dolores (). Women's Fashions of the 1920s - Flappers and the Jazz Age. Bellatory. https://bellatory.com/fashion-industry/WomensFashionsofthe1920-FlappersandtheJazz-Age

- McGlinchey, Stevie. (2012). A Brief history of 1920s Makeup. Glamour Daze. http://glamourdaze.com/history-of-

- Kietlinski, Robin. (2011). Japanese Women and Sport: Beyond Baseball and Sumo. Bloomsbury Academic. (ISBN 9781849666695)

- Mackie, Vera. (2002). Creating Socialist Women in Japan Gender, Labour and Activism, 1900–1937. Cambridge University Press. (ISBN 9780521523257)

- Tamanoi, Mariko Asano. (1998). Under the Shadow of Nationalism: Politics and Poetics of Rural Japanese Women. University Of Hawai'i Press. (ISBN 9780824820046)

- Bernstein, Gail Lee. (1991). Recreating Japanese Women, 1600-1945.University Of California Press. (ISBN 9780520070172)