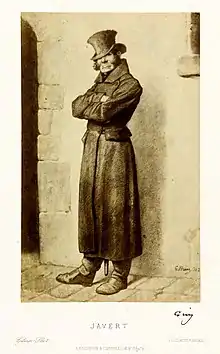

Javert

Javert est l'un des personnages du roman Les Misérables de Victor Hugo. Cet inspecteur de police est l'ennemi juré de l’ex-forçat Jean Valjean en rupture de ban, qu'il pourchasse sans trêve. Il se suicide quand il comprend que Jean Valjean est un homme bon qui a tout fait pour se racheter, regrettant de l’avoir traqué.

| Javert | |

| Personnage de fiction apparaissant dans Les Misérables. |

|

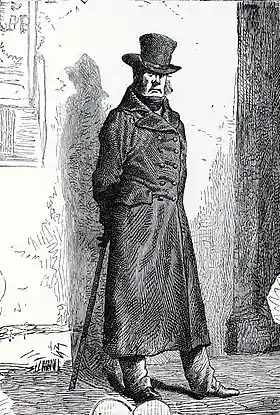

Illustration de Gustave Brion, 1862. | |

| Naissance | 1780 |

|---|---|

| Origine | France |

| Décès | 7 juin 1832 |

| Sexe | Masculin |

| Activité | Inspecteur de police |

| Caractéristique | Intransigeant, inflexible, déterminé |

| Suicide | Se jette dans la Seine du haut d'un pont après l'insurrection de 1832 |

| Famille | Une mère tireuse de cartes Un père galérien |

| Ennemi de | Jean Valjean |

| Créé par | Victor Hugo |

| Romans | Les Misérables |

Biographie du personnage

Fils d’une tireuse de cartes, dont le mari est aux galères, Javert est né dans une prison. Son année de naissance n’est pas précisée par Victor Hugo, mais il pourrait être né entre 1775 et 1780 selon les recoupements faits grâce à l’indication de son âge à différents stades du roman[1].

« En grandissant, il pensa qu'il était en dehors de la société et désespéra d'y entrer à jamais. […] En même temps, il se sentait je ne sais quel fond de rigidité, de régularité et de probité, compliqué d'une inexprimable haine pour cette race de bohèmes dont il était. Il entra dans la police. Il y réussit. À quarante ans il était inspecteur. Il avait dans sa jeunesse été employé dans les chiourmes du midi »[2].

Hugo complète ainsi le portrait de Javert : « Les paysans asturiens sont convaincus que dans toute portée de louve il y a un chien, lequel est tué par la mère, sans quoi en grandissant il dévorerait les autres petits. Donnez une face humaine à ce chien fils d'une louve, et ce sera Javert »[2] - [3].

Javert ne vit que pour faire respecter les lois. Il a deux maximes auxquelles il n'admet pas d'exceptions : « Le fonctionnaire ne peut se tromper » et « Ceux-ci [les criminels] sont irrémédiablement perdus. Rien de bon ne peut en sortir »[2].

En 1820, il est affecté à Montreuil-sur-Mer. Il est le seul dans la ville à suspecter le respectable manufacturier M. Madeleine d'être l'ancien forçat Jean Valjean. Il remarque, outre la force exceptionnelle de M. Madeleine et sa ressemblance physique avec Valjean, son adresse au tir, et le fait qu’il traîne sa jambe droite (à laquelle étaient fixées les lourdes chaînes du bagne) et qu’il fait des recherches à Faverolles (lieu de naissance de Valjean). Ses soupçons se confirment lorsque, témoin de l’accident survenu au vieux charretier Fauchelevent, et voyant M. Madeleine s’apprêter à soulever avec son dos la charrette qui écrase le malheureux, il lui dit : « Je n'ai jamais connu qu'un homme qui pût remplacer un cric, c'était ce forçat [du bagne de Toulon] »[4].

En 1821, lorsque M. Madeleine est nommé maire et « la première fois que Javert vit M. Madeleine revêtu de l'écharpe qui lui donnait toute autorité sur la ville, il éprouva cette sorte de frémissement qu'éprouverait un dogue qui flairerait un loup sous les habits de son maître ».

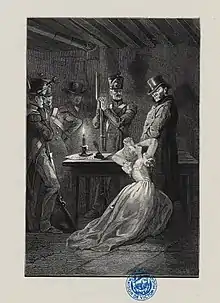

Illustration de Gustave Brion, 1862.

Un jour, au début de l’année 1823, Javert appréhende Fantine, une fille publique qu’il accuse, à tort, d’avoir troublé l’ordre public. M. Madeleine exige qu’il la remette en liberté. Javert, enragé et humilié, dénonce Madeleine comme étant Jean Valjean. Quelques jours plus tard, il reçoit une réponse lui disant qu’il était fou, car on a déjà arrêté Valjean à Arras. Javert, pensant avoir manqué de respect à un supérieur, demande à Valjean de le révoquer et lui explique l’histoire. Le même jour, il part pour Arras, pour témoigner dans l’affaire. Le lendemain, il reçoit l’ordre de la cour d’assises d’arrêter M. Madeleine qui a été identifié comme étant l’ancien forçat Jean Valjean, car il est venu se dénoncer au tribunal afin de disculper un innocent. Javert part à la recherche de Valjean et il le retrouve au chevet de Fantine dans l’infirmerie où Jean Valjean l’a fait hospitaliser, car elle en est au dernier stade de la phtisie pulmonaire. Valjean demande à Javert trois jours pour chercher l’enfant de Fantine, mais il le lui refuse. Impatient, Javert dit toute la vérité à Fantine ; l’émotion est si forte pour celle-ci qu’elle meurt sur le coup. Après avoir juré devant le lit de la morte de s’occuper de son enfant (ce que Javert ignore), Valjean est incarcéré dans la prison de Montreuil, mais réussit rapidement à s’en évader. Javert le recherche jusqu’à l’infirmerie où la sœur Simplice, qui veille Fantine, lui répond qu’elle n’a pas vu Valjean (alors qu’il se dissimule à deux pas). Javert, qui sait que cette religieuse considère le mensonge comme un péché, la croit et se retire.

En poste à Paris où il a été affecté en 1824, il entend parler, dans le courant du mois de mars de la même année, « d'un mendiant, qui fait l'aumône », surnom que les pauvres d'un quartier ont donné à Valjean. Javert retrouve sa trace, mais Valjean, alerté, s'enfuit avec Cosette dans la nuit. Javert le pourchasse et il croit le tenir à sa merci, car Valjean s'est engagé dans un cul-de-sac, mais quand Javert y fait irruption, Valjean a disparu. Il surveille le quartier pendant plus d'un mois, sans résultat.

Nous ne le rencontrons que quelques années plus tard, en 1832, lorsque Marius, un étudiant parisien, vient le prévenir d'un guet-apens planifié par un certain « Jondrette » (alias Thénardier), dans la masure Gorbeau où Marius est le voisin de ce Jondrette et de sa famille. Javert réussit à arrêter les Jondrette ainsi que la bande Patron-Minette, de dangereux bandits qui participaient au guet-apens, mais quand il se tourne vers la victime, celle-ci a disparu.

Le , une insurrection éclate lors des funérailles du Général Lamarque. Javert se déguise en révolutionnaire pour espionner les insurgés, mais il est démasqué par le petit Gavroche. Quand on lui dit qu'il sera exécuté dix minutes avant que la barricade tombe, sa seule réponse est : « Pourquoi pas maintenant ? » On le lie à un poteau auquel il reste attaché toute la nuit. Le lendemain, Javert voit apparaître un homme qu'il connaît bien : c'est Valjean. Celui-ci demande à Enjolras, chef des insurgés, la faveur d'exécuter Javert, ce à quoi celui-ci consent. Mais Valjean ne tue pas Javert, il le libère après lui avoir communiqué le nom sous lequel il vit ainsi que son adresse. À partir de ce moment, on remarque un important changement chez Javert, car, avant de partir, il dit à Valjean : « Vous m'ennuyez. Tuez-moi plutôt »[5]. Hugo écrit : « Javert ne s'apercevait pas lui-même qu'il ne tutoyait plus Jean Valjean. »

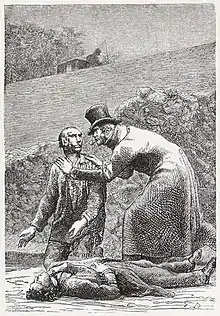

Illustration de Gustave Brion, 1862.

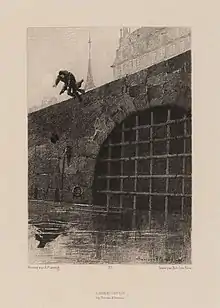

Illustration de François Flameng, XIXe siècle.

Par la suite, après avoir fait son rapport au préfet de police, Javert poursuit Thénardier qui s'est évadé de prison. Mais celui-ci lui échappe en pénétrant dans les égouts dont il possède la clé d'un accès. Javert se poste devant la porte grillagée des égouts et c'est Valjean qui en sort portant sur ses épaules Marius blessé et inconscient. Valjean demande à Javert de pouvoir transporter Marius chez sa famille. Javert acquiesce, de la même façon qu'il consent à ce que Valjean aille faire ses adieux à Cosette. Javert accompagne Valjean jusqu'à sa demeure, mais au lieu d'attendre son retour comme convenu, il s'en va.

Il se rend dans un bureau de police. Il y écrit une lettre au préfet de police dans laquelle il liste plusieurs défauts dans les prisons. Plus tard, cette lettre sera tenue comme une preuve de démence. Javert est confronté pour la première fois de sa vie à un dilemme : le crime de laisser le récidiviste Valjean en liberté et le crime d'arrêter celui qui lui paraît s'être racheté à ses yeux de policier réputé pour son inflexibilité...

Javert est abasourdi par ce qu'il vient de faire : il a laissé en liberté un homme qui a franchi la loi, celui qu'il traquait sans relâche depuis des années. Cela remet en cause toutes ses convictions. Toute sa vie, Javert a pensé que lorsqu'un homme devient un criminel, c'est pour toujours et qu'il n'existe pas de réhabilitation : il avait pris la loi pour un droit divin. Valjean, en lui montrant que la pitié, la clémence et la réhabilitation peuvent exister, a brisé tout ce en quoi il avait toujours cru. Il n'a jamais vu qu'un seul droit chemin et, maintenant, il en voit deux directement opposés. Désespéré, le vers 1 heure du matin, Javert se précipite du haut du pont Notre-Dame dans la Seine où il se noie[6]. On retrouve son corps le lendemain, pris sous un bateau.

Portrait et personnalité de Javert

Selon Claudine Cohen, Victor Hugo s'inspire vraisemblablement des conceptions de Johann Kaspar Lavater relatives à la physiognomonie pour décrire les traits d'un visage en recourant parfois à des comparaisons animales. Javert est ainsi dépeint « comme un « chien fils de louve » ou encore comme une sorte de bête fauve[7] ».

Citations

- « [...] Le fonctionnaire ne peut se tromper ; le magistrat n'a jamais tort. [...] Ceux-ci sont irrémédiablement perdus. Rien de bon n'en peut sortir. »[8]

- « [...] J'ai souvent été sévère dans ma vie. Pour les autres. C'était juste. Je faisais bien. Maintenant, si je n'étais pas sévère pour moi, tout ce que j'ai fait de juste deviendrait injuste. Est-ce que je dois m'épargner plus que les autres ? [...] »[9]

- « [...] Gredin de pays, où les galériens sont magistrats et où les filles publiques sont soignées comme des comtesses ! Ah mais ! tout ça va changer, il était temps ! »[10]

- « [...] Vous ne passerez pas par la fenêtre, vous passerez par la porte. C'est moins malsain. Vous êtes sept, nous sommes quinze. Ne nous colletons pas comme les Auvergnats. Soyons gentils. »[11]

- « [...] Pourquoi pas tout de suite ? [...] Alors, finissons-en d'un coup de couteau. »[12]

- « [...] Quand me tuerez-vous ? [...] Alors, donnez-moi à boire, […] Liez-moi comme il vous plaira, [...] »[13]

- « [...] Prends ta revanche. […] Un surin. Tu as raison. Cela te convient mieux. [...] Vous m'ennuyez. Tuez-moi plutôt. »[14]

En littérature étrangère

L'écrivain russe Fiodor Dostoïevski, qui admirait beaucoup Victor Hugo, a repris la figure de Javert pour composer certains aspects du personnage de Pavel Smerdiakov dans le roman Les Frères Karamazov[15].

Au cinéma et à la télévision

Javert a notamment été incarné au cinéma et à la télévision par :

- Henri Étiévant, 1913, version d'Albert Capellani

- Hardee Kirkland, 1917, version de Frank Lloyd

- Jean Toulout, 1925, version d'Henri Fescourt

- Charles Vanel, 1934, version de Raymond Bernard

- Charles Laughton, 1935, version de Richard Boleslawski

- Hans Hinrich, 1947, version de Riccardo Freda

- Robert Newton, 1952, version de Lewis Milestone

- Bernard Blier, 1958, version de Jean-Paul Le Chanois

- Marcel Bozzuffi, 1961, version TV d’Alain Boudet

- Bernard Fresson, 1972, version TV de Marcel Bluwal

- Anthony Perkins, 1978, version de Glenn Jordan

- Michel Bouquet, 1982, version de Robert Hossein

- Jean-Claude Montalban (voix), 1992, version animée de Thibaut Chatel[16]

- Geoffrey Rush, 1998, version de Bille August

- John Malkovich, 2000, version TV de Josée Dayan

- Russell Crowe, 2012, version de Tom Hooper

- David Oyelowo, 2018, version TV de Andrew Davies (BBC)

Notes et références

- À la page 31 de la section Une histoire qui date de l’étude collective universitaire Lire Les Misérables, Yves Gohin, par déduction, situe en 1820 l’affectation de l’inspecteur Javert à Montreuil en fonction du portrait dressé par Hugo (Tome I, Fantine, livre V : La descente, Chapitre 5. Vagues éclairs à l’horizon). C’est pourquoi Yves Gohin estime que Javert pourrait être né en 1775, ayant eu 40 ans plusieurs années avant d’être affecté à Montreuil. Cependant, lorsque Javert est démasqué et emprisonné par les insurgés sur la barricade le 5 juin 1832, on trouve sur lui sa carte d'identification sur laquelle est inscrit « Javert, inspecteur de police, âgé de cinquante-deux ans ». On pourrait donc en déduire qu'il était né en 1780, mais rien ne prouve que cette carte ait été établie en 1832 (Tome IV, Livre XII : Corinthe, Chapitre 7. L'homme recruté rue des Billettes). Dans le doute, on peut écrire que Javert pourrait être né entre 1775 et 1780.

- Tome I, Livre V, Chapitre 5.

- Note de V. H. à la date du 29 octobre 1846.

- Tome I, Livre V, Chapitre 6.

- Tome V, Livre I, chapitre 19.

- Tome V, Livre IV : Javert déraillé — « Il coupa par le plus court vers la Seine. […] Et s'arrêta, à quelque distance du poste de la place du Châtelet, à l'angle du pont Notre-Dame ».

- Claudine Cohen, « Victor Hugo et l'anthropologie physique : « une tempête sous un crâne » », Revue d'histoire littéraire de la France, Paris, Armand Colin, no 6 (86e année) « Victor Hugo », , p. 1017 (lire en ligne).

- Tome I, Livre V, Chapitre 5, vagues éclairs à l'horizon

- Tome I, Livre VI, Chapitre 2, comment Jean peut devenir Champs

- Tome I, Livre VIII, Chapitre 4, l'autorité reprend ses droits

- Tome III, Livre VIII, Chapitre 21, on devrait toujours commencer par arrêter les victimes

- Tome IV, Livre XII, Chapitre 7, l'homme recruté rue des Billettes

- Tome V, Livre I, Chapitre 6, Marius hagard, Javert laconique

- Tome V, Livre I, Chapitre 19, Jean Valjean se venge

- E. I. Kiïko/Кийко, Е. И., Dostoïevski/Достоевский. Matériaux et recherches, t. 3, Leningrad, Naouka/Наука, , 296 p., Dostoïevski et Hugo (Histoire de la composition des Frères Karamazov, p. 166-172

- « Planète Jeunesse - Les Misérables (1992) », sur www.planete-jeunesse.com (consulté le )

Bibliographie

- Pierre Angrand, « Javert jaugé, jugé », Mercure de France, no 1184, , p. 815-838.

- Josette Archer, « L'anankè des lois », dans Lire Les Misérables, Paris, José Corti, , 272 p. (ISBN 2-7143-0086-3, présentation en ligne, lire en ligne), p. 151-171, présentation en ligne.

- (en) Andrea Beaghton, « The Many Faces of Javert in Anglophone Adaptation », dans Kathryn M. Grossman et Bradley Stephens (dir.), Les Misérables and Its Afterlives : Between Page, Stage, and Screen, Londres / New York, Routledge, , XI-232 p. (ISBN 978-1-472-44085-3), p. 143-158.

- (en) James A. Beckman, « The Jackal Javert : What Javert Really Tells Us about the Rule of Law, Law Enforcement and Whether We Need Him in Our Society ? », Journal of Legal Studies, Colorado Springs, United States Air Force Academy, vol. 11, , p. 83–93.

- Jean-Marc Berlière, « Police réelle et police fictive », Romantisme. Revue du XIXe siècle, SEDES, no 79 « Masques », , p. 73-90 (lire en ligne).

- Françoise Chenet-Faugeras, « Archéologie d'un chapitre des Misérables : où on lira deux vers qui sont peut-être du diable », Revue d'histoire littéraire de la France, Paris, Presses universitaires de France, no 6 (100e année), , p. 1527-1545 (lire en ligne).

- Maurice Descotes, Enquête sur un policier au-dessus de tout soupçon : Javert, Pau, Université de Pau et des pays de l'Adour, coll. « Cahiers de l'Université / Université de Pau et des pays de l'Adour. N ° spécial », , 75 p. (ISSN 0297-3278).

- Jacques Dubois, « L'affreux Javert : the champ you love to hate », dans Lucien Dällenbach et Laurent Jenny (dir.), Hugo dans les marges, Genève, Éditions Zoé, coll. « À l'épreuve », , 202 p. (ISBN 2-88182-000-X, présentation en ligne), p. 9–34.

- Jacques Dubois, « Le crime de Valjean et le châtiment de Javert », dans Ellen Constans et Jean-Claude Vareille (dir.), Crime et châtiment dans le roman populaire de langue française du XIXe siècle : actes du colloque international de mai 1992 à Limoges, Limoges, Presses universitaires de Limoges (PULIM), coll. « Littératures en marge », , III-426 p. (ISBN 2-910016-25-0, présentation en ligne), p. 321-334.

- Gérard Gengembre, « “Cette grande chose divine qu'on appelle la Justice !” : le droit, la loi et la justice dans Les Misérables », Histoire de la justice, Association française pour l'histoire de la justice / La Documentation française, no 23 « La plume et le prétoire. Quand les écrivains racontent la justice », , p. 141-152 (DOI 10.3917/rhj.023.0141).

- Dominique Kalifa, Crime et culture au XIXe siècle, Paris, Perrin, coll. « Pour l'histoire », , 331 p. (ISBN 2-262-02012-4, présentation en ligne), « Javert enquêteur », p. 103-114.

- Régis Messac, Le « Detective Novel » et l'influence de la pensée scientifique, Paris, Honoré Champion, coll. « Bibliothèque de la Revue de littérature comparée » (no 59), , 698 p. Réédition : Régis Messac (préf. Claude Amoz, postface François Guérif, édition revue et annotée par Jean-Luc Buard, Hélène Chantemerle, Antoine Lonnet et Olivier Messac ; traductions complémentaires du latin et du grec par Antoine Lonnet, de l'allemand par Marie-Hélène Depétrini), Le « Detective Novel » et l'influence de la pensée scientifique, Paris, Encrage, coll. « Travaux » (no 55), , 588 p. (ISBN 978-2-251-74246-5, présentation en ligne).

- Raphaël Molho, « Esquisse d'une théologie des Misérables », Romantisme. Revue de la société des études romantiques, Flammarion, no 9 « Le peuple », , p. 105-108 (lire en ligne).

- Jean-Pierre Richard, « Petite lecture de Javert », Revue des sciences humaines, no 156 « Victor Hugo », , p. 597-611. Repris dans : Jean-Pierre Richard, « Petite lecture de Javert », dans Guy Rosa (dir.), Victor Hugo, Les Misérables, Paris, Klincksieck, coll. « Parcours critique » (no 5), , 206 p. (ISBN 2-252-02989-7), p. 143-155.