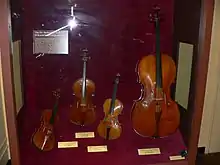

Instruments Stradivarius

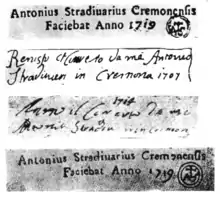

Un stradivarius est, par antonomase, un violon, un alto ou un violoncelle fabriqué dans l'atelier du luthier Antonio Stradivari dit « Stradivarius » (1644-1737). Bien qu'Antonio Stradivari ait également réalisé d'autres instruments à cordes (violes, guitares, mandolines, harpes…), ce terme est employé seulement pour les instruments de la famille du violon.

Sur le millier d'instruments fabriqués par Antonio Stradivari, 696 environ sont encore conservés[c 1] dont certains dans un état exceptionnel, avec leur montage d'origine.

Technique de lutherie

Dimensions, formes, moules

Pour construire ses instruments Antonio Stradivari utilisait des moules[1]. Ceux-ci faisaient office de gabarit : ils permettaient au luthier de définir un standard pour les dimensions des instruments mais également de contraindre le bois pour lui donner la forme souhaitée.

Dans un travail publié en 2022, deux amateurs mettent en évidence l'existence de plusieurs rapports simples dans les dimensions d'un instrument lorsque les mesures sont rapportées dans l'unité de l'époque, le braccio[Note 1] - [Note 2] - [1]. Ils constatent qu'une longueur au centre des instruments semble servir de base, d'autres longueurs ou largeurs étant des fractions de nombres entiers de cette première longueur. De plus, en comparant ces fractions avec les unités dérivées du braccio, comme l'oncia[Note 3], le système de mesures peut se réduire à des nombres entiers dans plusieurs cas. En croisant cette information avec des éléments historiques sur les techniques de fabrication en vigueur à l'époque et les relations professionnelles connues du luthier crémonais[Note 4], il est probable que Stradivari ait utilisé un compas de Galilée et les techniques habituelles de son époque pour réaliser les mesures.

Selon les deux amateurs, il est possible que le système de proportions utilisé par Antonio Stradivari pour la lutherie ait formé un tout cohérent avec les conceptions musicales de l'époque[1]. En effet, le système de la gamme pythagoricienne en vigueur est régi par des rapports mathématiques plutôt qu'acoustique (la gamme tempérée est une évolution en cours de structuration mais qui ne s'est pas encore imposée). À l'image d'autres arts qui mêlent les mathématiques, la philosophie et les aspects techniques de leur discipline, Antonio Stradivari a pu vouloir intégrer dans ses instruments les rapports mathématiques définissant les accords principalement utilisés dans les compositions musicales, comme l'octave ou la quinte.

Instruments

Altos

Il ne reste qu'une dizaine d'altos authentifiés comme des instruments réalisés par Antonio Stradivari[2]. Toutefois, des documents attestant de commandes ou des mentions dans la correspondance du luthier indiquent que davantage de ces instruments ont été produits à l'époque.

Selon les spécialistes, il est probable que le Gustav Mahler soit le premier alto Stradivarius[2].

Qualité sonore

Comparaisons entre Stradivarius et d'autres instruments

Afin de déterminer si la réputation de la qualité sonore supérieure des Stradivarius sur d'autres instruments est une réalité, plusieurs tests grands-publics et études scientifiques ont eu lieu[3]. Les tests grand-public reposent principalement sur une performance en public d'un musicien jouant successivement de plusieurs violons à comparer. Le public et parfois un jury écoutent à l'aveugle (le violoniste joue caché des regards) les performances et indiquent ensuite leurs préférences ou leurs choix d'identification. Si les études scientifiques s'inspirent parfois de ce schéma basique de comparaison à l'aveugle, les spécialistes s'accordent à reconnaître l'effort pour contrôler les différents biais (qu'ils soient techniques, technologiques ou psychologiques) et donc la supériorité des résultats obtenus.

Tests grand-public

En 1974, la BBC organise une comparaison à l'aveugle de trois violons : le Stradivarius Chaconne (1725), un Guarnerius del Gesù de 1739 et un violon modern du maître luthier britannique Roland Praill[3]. Pour juger les instruments, la chaîne fait appel à trois experts : deux solistes renommés, Isaac Stern et Pinchas Zukerman, et le marchand spécialiste des violons, Charles Beare. Les trois hommes doivent identifier les instruments uniquement sur la base de leurs qualités acoustiques. Toutefois, les résultats ne sont pas concluants : ils ne parviennent pas à identifier clairement les instruments et le Stradivarius est confondu avec le violon moderne par deux des participants.

En 2009, le chercheur suisse Francis Schwarze et le luthier Michael Rhonheimer réalisent un test aveugle entre un Stradivarius de 1711 et un violon moderne de leur conception pour lequel un traitement spécifique du bois à l'aide de champignons doit permettre d'améliorer les qualités sonores des instruments en les rapprochant de celles des Stradivarius[Note 5] - [Note 6] - [3]. Concernant la préférence entre les deux instruments, la moitié des 180 personnes composant le public ont préférée la sonorité du violon moderne, 38 choisissant le Stradivarius. Concernant l'identification des deux instruments, 113 personnes ont confondu le Stradivarius et le violon moderne.

Études scientifiques

Une équipe japonaise réalise en 2006 une études comparatives de 4 violons[RS 1]. Les instruments sélectionnés sont un Stradivarius de 1711, un violon de 1829 d'un maître italien, un violon allemand de statut intermédiaire et un violon d'étude basique fabriqué en Roumanie. Les participants devaient visionner des enregistrements vidéos variés (avec différentes techniques et un morceau[Note 7]) des 4 instruments avant et après un cours sur l'acoustique des violons. Les résultats montrent que les participants tendaient à identifier correctement le Stradivarius avant le cours mais pas les 3 autres instruments. Après le cours, les 4 instruments étaient généralement mal identifiés. La violoniste ayant joué des 4 instruments indique de son côté que le Stradivarius a la meilleure qualité sonore notamment à l'attaque des notes[Note 8]. Les mesures acoustiques montrent par ailleurs des différences dans la durée et la forme ondulatoire des attaques : le Stradivarius présente une attaque plus longue temporellement que les autres violons. Les chercheurs concluent de ces éléments que la réputation des Stradivarius peut-être liée au pattern acoustique plus long de ces violons à l'attaque des notes.

En 2012, une étude menée auprès de 21 musiciens professionnels testaient leurs préférences en condition aveugle[RS 2]. Les violonistes devaient tester différents instruments (trois violons modernes inspirés de modèles anciens de Stradivari et Guarneri del Gesù et trois Stradivarius et Guarnerius del Gesù authentiques[Note 9]) sans bénéficier d'indices visuels ou olfactifs. Dans un premier temps, les musiciens devaient comparer les violons deux à deux en ne pouvant jouer qu'une seule minute avec. Au total, dix comparaisons étaient demandées. Puis, dans un second temps, les violonistes disposaient de 20 minutes pour tester les 6 violons selon leur convenance. Ils devaient alors classer les instruments puis évaluer leurs qualités et leur origine. Les résultats obtenus montraient que lors des comparaisons, les violons modernes et anciens tendaient à être préférés de manière relativement équitable, à l'exception du Stradivarius de 1700 qui présentaient une tendance de rejet. Concernant les classifications et les évaluations, les violons modernes étaient davantage choisis et leurs scores qualitatifs étaient meilleurs que ceux des violons anciens. Par ailleurs, l'évaluation négative du Stradivarius 1700 était confirmée par les réponses des participants. Une analyse plus détaillée des résultats montre par ailleurs que les violons anciens et modernes différaient significativement sur leur jouabilité et leur capacité de réponse.

Les auteurs ont par la suite répliqué leur étude en demandant à 10 solistes renommés de comparer et évaluer 12 violons (dont 2 Guarnerius del Gesù post 1740 et 6 Stradivarius) selon des conditions expérimentales proches[RS 3]. Les résultats montrent également une tendance des solistes à préférer les instruments modernes aux instruments anciens. Parmi les instruments anciens, les Stradivarius étaient davantage choisis (notamment un).

Une étude des mêmes auteurs publiée en 2017[p 1] - [4], ce sont 137 auditeurs dans deux salles de concert en France et aux États-Unis qui ont écouté 3 violons anciens et 3 récents, joués par des violonistes aux yeux bandés. Ni les auditeurs ni les violonistes n'ont réussi à distinguer systématiquement l'âge des violons ; en revanche, sur le critère de « projection sonore », souvent cité comme un des points forts des instruments de Stradivarius, ce sont les violons récents qui ont été préférés.

Historique

Plusieurs recherches techniques et scientifiques tentent d'expliquer les raisons qui pourraient expliquer la supériorité des instruments conçus par Antonio Stradivari[5]. Dès 1830, le physicien Félix Savart avait ainsi analysé les pièces de deux Stradivarius (prêté par le luthier Jean-Baptiste Vuillaume) pour tenter d'y découvrir certains secrets de conceptions du maître italien. Par ailleurs, de nombreux luthiers ont copié les proportions et les dimensions des Stradivarius, sans toutefois parvenir à reproduire le son des instruments faits à Crémone.

Durant ces recherches, différentes explications ont été avancées[5]. Certaines se concentrent sur les matériaux utilisés tandis que d'autres mettent l'accent sur les techniques utilisées, notamment les techniques de lutherie appliquées par Antonio Stradivari. Il existe trois hypothèses principales :

- les proportions, dimensions et formes de l'instrument ;

- la qualité du bois ;

- la composition chimique du vernis.

Toutefois, comme le spécialiste Jean-Philippe Échard et ses collègues l'écrivent dans une étude publiée 2010, il ne semble pas qu'Antonio Stradivari ait employé de techniques secrètes dans son activité professionnelle[RS 4]. La qualité de ses instruments est probablement liée à une maîtrise de l'entièreté de l'art de la lutherie par le maître italien.

Les proportions, dimensions et formes des instruments : l'hypothèse mathématique

En plus d'être un excellent luthier, Stradivari était un bon mathématicien, le beau-père de sa première épouse Francesca Ferraboschi était l'architecte et mathématicien Alessandro Capra[6] - [7]. Il aurait à la suite de nombreux essais découvert la mesure pour créer le violon parfait. À partir des moules et dessins de Stradivari conservés au musée de Crémone numérisés grandeur nature, il a été tenté de démontrer par l'analyse de tous ces documents qui pouvaient rendre compte du travail de Stradivarius, qu'il existait une méthode unique de tracé chez le maître. Cette analyse qui tente tout d'abord de retrouver l'esprit, les principes philosophiques et les concepts géométriques connus à l'époque où le violon est apparu, démontre qu'en utilisant la géométrie issue du nombre d'or et en l'appliquant à l'analyse des moules et dessins de Stradivarius et avec sa seule méthode de tracé, on peut rendre compte de l'ensemble de son travail. Stradivari aurait alors adapté cette méthode à toute la famille du violon[8].

La qualité du bois

L'hypothèse la plus répandue est que la grande qualité de ces violons vient du savoir-faire du luthier, sans nul doute excellent, et de la bonne qualité des matières utilisées. En effet, Jean-Baptiste Vuillaume (1798-1875), célèbre luthier français, construisit des instruments très appréciés et de grande facture, utilisa du bois de l'époque de Stradivari, collecté en Suisse.

Cette qualité pourrait trouver son origine dans la période de refroidissement qui culmine entre 1570 et 1730, qui a une incidence sur la densité du bois. Claudia Fritz, chercheuse au CNRS, n'a cependant pu corréler cette caractéristique avec le rendu acoustique[p 2]. Voir le paragraphe L'hypothèse climatique ci-après.

La résonance magnétique nucléaire et la spectroscopie proche infrarouge ont montré que les molécules d'un des composants du bois, l'hémicellulose, étaient rompues. Selon Joseph Nagyvary, de l'Université A&M du Texas[9], ce phénomène résulterait de l'oxydation produite par un pesticide utilisé à l'époque. Les propriétés acoustiques des instruments auraient ainsi changé à l'insu du luthier. Les instruments fabriqués par Andrea Guarneri présenteraient la même particularité[10] - [11] - [12].

Une autre hypothèse avancée par les climatologues[13] pourrait expliquer la qualité des instruments de Stradivari. La fin du XVIIe siècle a connu une mini période glaciaire qui aurait fortement ralenti la croissance des arbres. Ce ralentissement aurait donc donné des bois plus denses donc plus aptes à prolonger les résonances et donner de l'emphase aux sons.

Cette hypothèse, comme la précédente, a toutefois ses limites : si elles étaient vérifiées, cela voudrait dire que tous les luthiers de Crémone de cette époque (environ 300) auraient fait des violons de qualité équivalente à celle de Stradivari, ce qui n'est pas le cas.

La composition chimique du vernis

En , une analyse poussée a démontré que le vernis, ainsi que les planches de leur conception, étaient des « vernis plutôt simple, aux composants communs et facilement disponibles. Pas d’ingrédient secret, donc »[p 3] - [14] - [15].

Esthétique

D'autres travaux scientifiques ont porté sur l'esthétique des instruments, caractérisés par une couleur rouge très marquée, et sur les pratiques d'atelier ayant conduit à l'obtention d'instruments à la valeur esthétique remarquée depuis leur période de production jusqu'à nos jours.

En particulier, les travaux de Jean-Philippe Échard, conservateur à la Cité de la Musique, ont montré que le vernis de plusieurs instruments des collections du Musée de la Musique de Paris contenaient des colorants rouges de différentes natures ; le vernis des instruments était lui constitué d'ingrédients largement accessibles et connus à l'époque, sans pouvoir détecter d'ingrédient « secret » qui avait été envisagé[16] - [17] - [18].

La présentation des instruments en musée témoigne des différentes valeurs apportées à l'objet : artistique, esthétique, portant sur l'histoire culturelle, sociale et de l'artisanat, sur celle du spectacle et de l'évolution des formes de spectacles depuis le XVIIe siècle, ainsi que monétaire.

Valeur

Transactions

Les prix de ces instruments prestigieux ne cessent de grimper. La vente, chez Christie's, à Londres, en 1998, du Kreutzer — le nom de son interprète au XIXe siècle — a atteint la somme de 1,5 million d'euros. Maxime Vengerov en était l'acquéreur. Un autre violon, nommé The Lady Tennant, vendu aux enchères le a battu ce record en se vendant à 2 032 000 dollars — pour une estimation de 1,2 million de dollars. En , le Hammer de 1707 a atteint le record mondial pour une vente aux enchères, soit 3,54 millions de dollars (2,7 millions d'euros)[p 4].

En , le Lady Blunt est vendu à Londres pour la somme de 11 millions d'euros par la maison de vente spécialisée Tarisio[Note 10] - [19]. Cette transaction du Lady Blunt bat le précédent record de vente d'un Stradivarius.

Vols

En raison de leur valeur élevée, les Stradivarius sont des instruments convoités et parfois volés. En 2016, une vingtaine d'instruments avaient disparu à la suite de leur vol[20].

En 1980, le violoniste Roman Totenberg se fait dérober le violon Ames[21] - [22]. L'instrument est finalement retrouvé en 2015 par la veuve du voleur puis restitué à la famille du violoniste, Roman Totenberg étant décédé[Note 11]. En 2017, une élève de Roman Totenberg joue en concert avec le Stradivarius Ames pour la première fois depuis son vol[23].

En avril 1987 à Saluzzo, le soliste français Pierre Amoyal se fait voler le Stradivarius Kochanski par un criminel de la mafia local[24] - [25]. En 1990, la N'Drangheta transmet une demande trois milliards de lire pour rendre l'instrument, ce que le français refuse[26]. Après avoir collaboré avec la police italienne sur l'enquête, Pierre Amoyal retrouve finalement le Kochanski en 1991[27].

En 2010, la violoniste Min-Jin Kym se fait dérober un Stradivarius à la gare d'Euston[28] - [29]. La police britannique retrouve l'instrument trois ans plus tard dans un bon état. Les policiers expliquent notamment que la rareté des Stradivarius rend leur revente très difficile.

Instruments réputés

Violons les plus connus

- Le Jenkins, Thompson (1667), ayant appartenu au comte Cesare Nichesola et à Tom Jenkins

- Le Molitor (1697), joué par Anne Akiko Meyers

- L’Emiliani (1703), joué par Anne-Sophie Mutter

- Le Marsick (1705) dit aussi Conte di Fontana, joué par David Oïstrakh puis Riccardo Brengola et Massimo Quarta

- Le Hammer (1707)

- La Pucelle (1709)

- Le Viotti (1709)

- Le Vieuxtemps (1710)

- Le Lord Dunn Raven (1710), joué par Anne-Sophie Mutter

- Le Gibson (1713). joué par Joshua Bell

- Le Dolphin (1714), joué par Jascha Heifetz et propriété de la Nippon Foundation

- Le Bérou (1714), joué par David Oïstrakh

- Le Soil (1714), souvent considéré comme le meilleur instrument de Stradivari

- L'Alard (1715)

- Le Des Rosiers, propriété d'Angèle Dubeau

- Le Lipinski (1715), joué notamment par Giuseppe Tartini

- Le Titan (1715), ayant appartenu à Efrem Zimbalist - également joué par Arthur Grumiaux - Cho-Liang Lin - Wolfe Wolfinsohn

- Le Messie, (1716) qui resta dans l'atelier jusqu'à la mort de Stradivari. Il fut acquis par Jean-Baptiste Vuillaume (qui en réalisa des copies), puis il le donna à son gendre, le violoniste Delphin Alard.

- Le Kochanski (1717), joué par Pierre Amoyal

- Le Rochester, (1720)

- Le Lady Blunt, (1721) joué par Jean-Baptiste Vuillaume

- Le Milanollo (1728), joué par J.S. Bach, Leclerc, Viotti, Niccolò Paganini, Yehudi Menuhin, Christian Ferras, Pierre Amoyal et Corey Cerovsek

- Le Barrere (1727), joué par Janine Jansen, puis Rosanne Philippens

- Le Royal Spanish (1730), joué par Anne Akiko Meyers

- Le Youssoupov (1736), joué par David Oïstrakh

- Le Chant du cygne (1737), joué par José White Lafitte, puis par Ivry Gitlis

Violoncelles les plus connus

- Le Marylebone (1688)

- le « Batta » (1714)

- le « Christiani » (1700)

- le « Davidov » (1712), l'instrument de Karl Davidov, de Jacqueline du Pré, de Yo-Yo Ma

- le « De Munck » (1730)

- le « Duport » (1711), l'instrument de Mstislav Rostropovitch de 1974 à sa mort en 2007

- le « du Pré » (1673), ainsi surnommé par son actuel possesseur Lynn Harrell ayant précédemment appartenu à la violoncelliste britannique Jacqueline du Pré. (Il l'a un jour oublié dans un taxi).

- le « Gore-Booth » également appelé « Baron Rothschild » (1710). Il fut spolié par les Nazis en 1938.

- le « Lord Aylesford » (1696)

- le « Markevitch » (1709)

- le « Piatti » (1720)

- le « Romberg » (1728)

- le « Servais » (1701), (Adrien-François Servais, violoncelliste belge) un instrument de très grande taille, d'environ 3 cm plus grand que les violoncelles actuels

- le « Bonamy Dobree, Suggia » (1717), Possédé par Guilhermina Suggia (1885–1950) première femme professionnelle de l'instrument[30], élève et compagne de Pablo Casals jusqu'en 1913.

Ensembles d'instruments Stradivarius notables

Quatuor Paganini

Le Quatuor Paganini est composé du Paganini-Desaint violon de 1680, du Paganini-Comte Cozio di Salabue, de 1727, le Paganini-Mendelssohn, alto de 1731, et le Paganini-Ladenburg, violoncelle de 1736.

Joués dès 1946 par le Quatuor Paganini jusqu'en 1966, l'ensemble a été mis ensuite à la disposition du Quatuor de Cleveland (1982–1995), du Quatuor de Tokyo (1995–2013), puis prêté aux membres du Quatuor Hagen[p 5]. Depuis 2019, ils sont joués par le Quatuor Goldmund (de), basé à Munich dès sa création en 2009. Il est composé de Florian Schötz et Pinchas Adt (violons), Christoph Vandory (alto) et Raphael Paratore (violoncelle). Depuis 1994, les instruments appartiennent à la Nippon Music Foundation.

Stradivarius palatins

Les Stradivarius palatins, conservés au Palacio Real de Madrid.

Ensemble Axelrod et l'Axelrod quartet

L'Axelrod quartet est le regroupement de quatre Stradivarius - les violons Ole Bull (1687) et Greffuhle (1709), l'alto Axelrod (1696) et le violoncelle Marylebone (1688) - donnés par le mécène Herbert Axelrod à la Smithsonian Institution[31] - [32] - [33]. Les instruments sont régulièrement prêtés à des musiciens[34].

Un ensemble musical éponyme est régulièrement formé. Les musiciens jouent sur les quatre instruments réunis pour ces séries de concerts[31].

Collection du Metropolitan Museum of Art

Le Metropolitan Museum of Art (MET) de New York conserve dans ses collections d'instruments de musique trois violons et un violoncelle fabriqués par Antonio Stradivari : les violons Gould (1693)[35], Francesca (1694)[36] et Antonius (1711)[37] ainsi que le violoncelle Batta-Piatigorsky (1714)[38].

« Gould » violon (1693)

« Gould » violon (1693) « Francesca » violon (1694)

« Francesca » violon (1694) « Antonius » violon (1711)

« Antonius » violon (1711)

Les Stradivarius Gould et Francesca sont deux instruments relativement similaires[39]. Leur conception est en effet temporellement proche, tout comme leur architecture (ce sont deux modèles dits « longuets »). De plus, des analyses dendrologiques soutiennent que les bois qui les composent sont identiques dans certaines parties. Pour cette raison, plusieurs spécialistes se sont opposés à l'acquisition du Gould par l'institution muséale en 1974.

En 1975, le MET a fait réaliser d'importants travaux sur le Gould afin de le remettre dans une condition d'instrument baroque[39]. À cette occasion, le manche de l'instrument et sa barre d'harmonie (intérieur de la caisse) ont été retravaillés tandis que les chevilles, le chevalet et l'âme (intérieur de la caisse) ont été changés. Le violon a également été monté avec des cordes en boyau.

Imitation et copie des Stradivarius

Traitement avec des champignons lignivores

Adhérant à l'explication de la qualité particulière du bois pour expliquer la réputation des Stradivarius, une équipe de recherche du laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Suisse) a mis au point un procédé de traitement du bois dont l'objectif est de rapprocher les caractéristiques de bois modernes avec celles des bois de Stradivarius[40] - [41]. Afin d'alléger le bois pour améliorer la transmission des vibrations, les chercheurs ont utilisé un champignon lignivore (schizophylle commun) pour réduire la paroi des cellules du bois.

Plusieurs instruments modernes, dont certains respectant les dimensions de Stradivarius reconnus, ont été traités avec ce champignon pour tenter d'améliorer leur qualité sonore[41] - [42].

Un test grand public a été mené en 2009 avec un instrument moderne traité[3]. Les résultats montraient que les participants avaient tendance à confondre un Stradivarius authentique avec le violon moderne traité. Par ailleurs, ils tendaient également à préférer le son du violon moderne traité.

Discographie en l'honneur des Stradivarius

Un certain nombre de disques prennent pour objet un instrument de Stradivarius ou une collection.

- Salvatore Accardo, « Il Cremonese 1715 » – Omagio a Fritz Kreisler (novembre 1993, SACD Fonè 072)

- Salvatore Accardo, « Il Vesuvio 1727 » (16 novembre 2005, SACD Fonè 040)

- Oleg Kaskiv, Stradivarius (1718) ex-Deszö Szigeti/ex-Benno Walter (15-17 août 2012, Claves Records) — Eugène Ysaÿe, Bach, Ernest Bloch, Fritz Kreisler.

- Le Stradivarius « Toscan » de 1690 – Fabio Biondi, violon ; Antonio Fantinuoli, violoncelle ; Giangiacomo Pinardi, théorbe ; Paola Poncet, clavecin (janvier 2019, Glossa GCD923412)[43] - [44] — Œuvres de Veracini, Corelli, Tartini, Locatelli et Vivaldi.

- Janine Jansen : 12 Stradivari (30 novembre–2 décembre 2020, Decca 485 1605) (OCLC 1269475273) — Falla, Suk, Schumann, Vieuxtemps, Tchaikovski, Ravel, Elgar, Szymanowski, Kreisler…

- Les douze instruments : Captain Savill (c. 1680), Haendel (c. 1690), Vieuxtemps/Composelice (1710), Alar (1715), Shumky/Rode (1715), Titian (1715), Milstein (1716), Tyrell (1717), San Lorenzo (1718), De Chaponay (1722), Hubermann/Kreisler (1733), Kreisler/Lord Amherst (1734).

Documentaires

- Le Mystère du Stradivarius (2005) Durée 50 min.

- Stradivarius and Me, BBC Secret Knowledge (2013) Durée 29 min. Avec la présentatrice et violoniste Clemency Burton-Hill, Jennifer Pike (en), violoniste et Michael Kearns, luthier. Présente, outre un Amati, les violons Stradivarius The Serdet (1666), The Viotti (1709) et le The Messiah (1716).

- Stradivarius: Mysteries Of The Supreme Violin (2014) Durée 49 min. Avec Karen Gomyo (en).

Notes et références

Notes

- 1 braccio = 483,5 mm

- La précision des mesures conduites par les deux amateurs est limitée : les deux hommes n'ont pas eu accès aux violons (des violons de la collection du musée de lutherie de Crémone) et ont pris des mesures sur la base de photographies à l'échelle réelle publiée dans des ouvrages.

- 1 oncia = 1/12 braccio

- Les deux auteurs indiquent qu'Antonio Stradivari connaissait l'architecte Alessandro Capra. Par ailleurs, celui-ci est l'auteur d'un traité de géométrie de la construction en 1671, soit au début de l'activité de Stradivari.

- Le violon est l'Opus 58.

- Les champignons utilisés doivent permettre de réduire la densité du bois et de favoriser ainsi la propagation des vibrations de l'instrument.

- Les participants entendaient des sons continus et longs sur les 4 cordes (avec coups d'archets descendants et ascendants), deux accords (deux cordes contigües jouées en même temps) et l'adagio de la Sonate No 1 de Jean-Sébastien Bach (BWV1001).

- La violoniste a également indiqué que le Stradivarius était l'instrument le plus maniable.

- Parmi les 3 violons modernes, 2 étaient inspirés de modèles de Guarnerius del Gesù et un d'un modèle de Stradivarius. En ce qui concerne les violons anciens, deux étaient des Stradivarius dont un de l'âge d'or du luthier italien (approx. 1700 et 1715) et le dernier un Garnerius del Gesù (approx. 1740).

- La vente est réalisée au profit des victimes du tremblement de terre de 2011 au Japon.

- Roman Totenberg avait soupçonné la personne à l'époque du vol. Faute d'éléments, elle n'avait pas été inquiétée.

Références

Archives Cozio

- (en) « Base de données Cosio », Cozio.com (consulté le )

Institutions

Presse académique

- Tokuhiro (2006).

- (en) Claudia Frit, Joseph Curtin, Jacques Poitevineau, Palmer Morrel-Samuels et Fan-Chia Tao, « Player preferences among new and old violins », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 109, no 3, , p. 760-763 (lire en ligne

)

) - (en) Claudia Frit, Joseph Curtin, Jacques Poitevineau, Hugues Borsarello, Indiana Wollman, Fan-Chia Tao et Thierry Ghasarossian, « Soloist evaluations of six Old Italian and six new violins », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 111, no 20, , p. 7224-7229 (lire en ligne

)

) - Échard (2010).

Presse grand public

- Ecoute à l'aveugle : la supériorité des violons Stradivarius remise en question, francetvinfo.fr, 9 mai 2017

- Agrech 2015, p. 24

- Le secret des Stradivarius dévoilé, par Nathaniel Herzberg (2009) sur lemonde.fr

- Le Soir

- Agrech 2015, p. 28

Autres références

- (en) André Theunis et Alexandre Wajnberg, « Cremonese violin moulds: The well harmonised mould », The Strad, (lire en ligne

)

) - (en) averkey, « 1672 ‘Gustav Mahler’ Stradivari Viola »

, sur https://authenticatela.com,

, sur https://authenticatela.com, - Daniel Ochs, « Le violon de l'Empa surpasse un stradivarius », sur empa.ch,

- (en) Claudia Fritz et col, « Listener evaluations of new and Old Italian violins », Proceedings of the National Academy of Sciences, (lire en ligne)

- Nathaniel Herzberg, « Un des secrets des stradivarius dévoilé », Le Monde, (lire en ligne

)

) - Maestronet-Cremonese arching explained

- Hill, Antoine Stradivarius, Londres, , 313 p., p. 14

- Stradivari, le violon & le nombre d'or, éd. Les Amis de la Musique, Spa, 2005

- (en) Mineral preservatives in the wood of Stradivari and Guarneri, article de Joseph Nagyvary, Renald N. Guillemette, et Clifford H. Spiegelman (22 janvier 2009), publié dans PLoS ONE sur ncbi.nlm.nih.gov.

- Article de la revue Nature, du 29 novembre 2006 (en) [lire en ligne].

- Compte rendu du Monde par Renaud Machart sur lemonde.fr

- Compte rendu dans Sciences et Avenir (30 novembre 2006 par Cécile Dumas sur sciencesetavenir.fr.

- Steph Yin, « The Brilliance of a Stradivari Violin Might Rest Within Its Wood », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le )

- Élucidation de la recette de Stradivarius

- Le Stradivarius n'a (presque) plus de secret

- (en) Jean-Philippe Echard, Loïc Bertrand, Alex von Bohlen et Anne-Solenn Le Hô, « The Nature of the Extraordinary Finish of Stradivari’s Instruments », Angewandte Chemie International Edition, vol. 49, no 1, , p. 197–201 (DOI 10.1002/anie.200905131, lire en ligne, consulté le )

- « Le secret des stradivarius dévoilé », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- (en-US) Henry Fountain, « What Exalts Stradivarius? Not Varnish, Study Says », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le )

- LEXPRESS.fr et AFP, « Le Stradivarius le plus cher du monde », L'Express, (lire en ligne

)

) - Rédaction BFMTV et AFP, « Une violoniste retrouve son Stradivarius oublié dans un train », BFMTV, (lire en ligne

)

) - Madeleine Saliceti, « Un Stradivarius volé réapparaît… 35 ans plus tard », France Musique, (lire en ligne

)

) - « Un Stradivarius récupéré trente-cinq ans après avoir été volé », SwissInfo, (lire en ligne

)

) - Euronews, « Le retour sur scène d'un stradivarius volé en 1980 », Euronews, (lire en ligne

)

) - Henri Haget, « Un amour de stradivarius », L'Express, (lire en ligne

)

) - Sylvie Bonnier, « Pierre Amoyal: «Mon Kochanski est un instrument de rêves» », Le Temps, (lire en ligne

)

) - Marc Crépin et Charles Philippon, « Rapt du Stradivarius de Pierre Amoyal par la N'Drangheta 665 vrais ... et tous les autres », Le Soir, (lire en ligne

)

) - Le Monde, « Le stradivarius de Pierre Amoyal a été retrouvé. », Le Monde, (lire en ligne

)

) - Un Stradivarius volé retrouvé intact au Royaume-Uni, « Victor Tribot Laspière », France Musique, (lire en ligne

)

) - Le Figaro, « Un Stradivarius volé en 2010 retrouvé en Angleterre », Le Figaro, (lire en ligne

)

) - (en) Guilhermina Suggia par Anita Mercier (1995) sur cello.org.

- (en) Smithsonian Chamber Music Society, « The Axelrod String Quartet »

, sur https://www.smithsonianchambermusic.org

, sur https://www.smithsonianchambermusic.org - (en) Jens F. Laurson, « From Washington To Tokyo To Cremona: The Most Famous Set Of Instruments Finds A New Home », Forbes, (lire en ligne)

- (en) The Strad redaction, « Stringed instrument collector and tropical fish expert Herbert Axelrod has died, aged 89 », The Strad, (lire en ligne

)

) - (en) Sadie Dingfelder, « The Smithsonian’s fine instruments are for playing, not for looking at », The Washington Post, (lire en ligne

)

) - (en) Metropolitan Museum of Art, « "The Gould" Violin »

, sur https://www.metmuseum.org

, sur https://www.metmuseum.org - (en) Metropolitan Museum of Art, « "The Francesca" Violin »

, sur https://www.metmuseum.org

, sur https://www.metmuseum.org - (en) Metropolitan Museum of Art, « "The Antonius" Violin »

, sur https://www.metmuseum.org

, sur https://www.metmuseum.org - (en) Metropolitan Museum of Art, « The Batta-Piatigorsky Violoncello »

, sur https://www.metmuseum.org

, sur https://www.metmuseum.org - (en) Jayson Kerr Dobney et Frederick P. Rose, « Tracing the History of Antonio Stradivari's "Gould" Violin »

, sur https://www.metmuseum.org/blogs,

, sur https://www.metmuseum.org/blogs, - Remigius Niederöst, « A la recherche du secret de Stradivarius »

, sur https://www.empa.ch/,

, sur https://www.empa.ch/, - belga, « Un violon traité au champignon concurrence le Stradivarius », La Libre, (lire en ligne

)

) - Keystone et ATS, « Empa: le violon traité aux champignons part en tournée », SwissInfo, (lire en ligne

)

) - (en) Brian Wilson, « The 1690 ‘Tuscan’ Stradivari: Violin sonatas in 18th-century Italy », sur musicweb-international.com, .

- (en) Tully Potter, « Fabio Biondi: The 1690 ‘Tuscan’ Stradivari », sur thestrad.com, .

Annexes

Articles et ouvrages académiques

- (en) Jean-Philippe Échard et al., « The Nature of the Extraordinary Finish of Stradivari’s Instruments », Angewandte Chemie, German Chemical Society (GDCh), vol. 49, no 1, , p. 197-201 (lire en ligne

).

).

- (en) Ichiro Tokuhiro, Takahiro Deguchi, Yoshimitsu Takasawa et Kiyohiko Yamaya, « Listening Test and Sound Analysis of Stradivarius », The Japanese Journal of Ergonomics, vol. 42, no Supplement, , p. 594-595 (ISSN 0549-4974, e-ISSN 1884-2844, lire en ligne

[PDF]).

[PDF]).

Articles grand public et romans

- John Meade Falkner, Le Stradivarius perdu, roman, 1895.

- Pierre Amoyal, Pour l'amour d'un Stradivarius, Paris, Laffont, , 235 p. (ISBN 978-2-221-09473-0, OCLC 57056692).

- Victoria Chanial, « Dans le secret des Stradivarius », Classica-Répertoire, La Varenne St Hilaire, no 77, , p. 28–38 (ISSN 1287-4329).

- Vincent Agrech, « Du mythe… à la réalité », Diapason, Montrouge, no 637, , p. 22–24 (ISSN 1292-0703).

Articles connexes

Liens externes

- (en) Base de données Cozio sur cozio.com

- Instruments d'Antonio Stradivarius sur la base MIMO, site mimo-international.com.