Huaynaputina

Le Huaynaputina (ou Waynaputina, en quechua : « le Nouveau Volcan ») est un stratovolcan situé au Sud du Pérou, dans la région de Moquegua. Il culmine à 4 850 mètres d'altitude. Il a connu une éruption destructrice en 1600, la plus forte de la période historique en Amérique du Sud.

| Huaynaputina | ||

|

||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Altitude | 4 850 m | |

| Massif | Cordillère Occidentale (Andes) | |

| Coordonnées | 16° 36′ 29″ sud, 70° 51′ 58″ ouest | |

| Administration | ||

| Pays | ||

| Région | Moquegua | |

| Province | General Sánchez Cerro | |

| Géologie | ||

| Roches | Andésite, dacite | |

| Type | Volcan de subduction | |

| Activité | Endormi | |

| Dernière éruption | 17 février 1600 - début mars 1600 | |

| Code GVP | 354030 | |

| Observatoire | Aucun | |

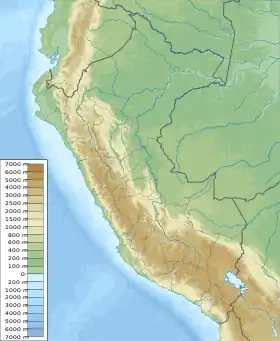

| Géolocalisation sur la carte : Pérou

| ||

Géographie

Situation, topographie

Le Huaynaputina se situe dans la province de General Sánchez Cerro, au sein de la région de Moquegua, dans le Sud du Pérou. Il se trouve à 80 kilomètres d'Arequipa[1]. Il fait partie de la cordillère Occidentale et de la zone volcanique centrale[1] des Andes.

Malgré ses 4 850 mètres d'altitude, le Huaynaputina a une hauteur de culminance inférieure à 1 000 mètres[1]. Il s'élève au-dessus d'un cratère en forme de fer-à-cheval de 2,5 kilomètres de large qui comprend trois cônes volcaniques de 100 mètres de hauteur formés par les cendres de l'éruption de 1600[2]. Un autre cratère a formé un maar au pied de la montagne.

Géologie

En raison de l'épaisseur de la lithosphère au niveau de la zone volcanique centrale des Andes, les volcans de cette région sont sensiblement différents du reste des volcans andins[1]. Le Huaynaputina est composé d'andésite et de dacite riches en potassium[3]. L'actuel cratère surmonte des roches sédimentaires et magmatiques de la formation de Barroso sur son versant occidental, lesquelles reposent sur un socle de gneiss et de granites du Précambrien entrecoupé de dikes et de failles. La partie orientale de la caldeira a été creusée par le rio Tambo et forme des gorges[1] tandis que ses rebords nord et est surmontent des sédiments de la formation de Yura et des roches intrusives comme de la granodiorite et de la tonalite âgée de 22,8 millions d'années[3].

L'histoire de la région du Huaynaputina est marquée par un magma riche en silice. Les témoins de ces éruptions se retrouvent dans la formation de Barroso, datée du Miocène. L'étude du socle de la région révèle une activité volcanique et intrusive évidente pouvant remonter au volcan Ticsani, légèrement plus ancien que le Huaynaputina, mais présentant des similarités dans sa composition et son histoire éruptive.

Histoire

Histoire humaine

Il existe peu de récits de l'histoire régionale avant la colonisation espagnole. Il est probable que les indigènes pratiquaient des sacrifices humains rituels, mais aussi des sacrifices d'animaux et des offrandes de vêtements, à destination du volcan. Malgré l'introduction du catholicisme par les Espagnols et l'interdiction des sacrifices, les indigènes persistent à croire que les éruptions sont dues à la colère de Supay, le dieu de la mort dans la mythologie des Incas et des Aymaras. Le père Alonso Ruiz d'Arequipa prédit, en 1599, un « coup du ciel », à l'époque ou peu de temps avant les premiers signes de réveil du volcan.

Éruption de l'an 1600

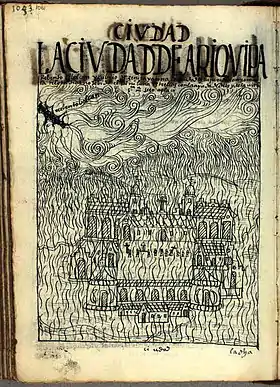

Le volcan n'a pas de profil volcanique immédiatement identifiable. Il entre en éruption le (indice d'explosivité volcanique ou VEI de 6). C'est la plus forte éruption volcanique jamais enregistrée dans la période historique en Amérique du Sud. La phase éruptive se prolonge jusqu'en mars et fait plus de 1 500 victimes. Un récit de l'événement est fait par Antonio Vazquez de Espinosa dans son Compendio y Descripcion de las Indias.

Lors de l'explosion, des coulées pyroclastiques parcoururent une distance de 13 kilomètres vers l'est et le sud-est, tandis que des lahars détruisent plusieurs villages sur leur passage et atteignent pour certains la côte de l'océan Pacifique, à 120 km de là[2]. Des pluies de cendres sont signalées dans un rayon de 250 à 500 kilomètres dans le Sud du Pérou, dans le Nord du Chili actuel et dans l'Ouest de la Bolivie. L'éruption débute par un panache plinien qui atteint la stratosphère. Les pluies de cendres et les séismes endommagent Arequipa, 70 km à l'ouest, et Moquegua. L'agriculture de la région met 150 ans à se rétablir au niveau antérieur à l'explosion[2].

La couche de cendres est un marqueur stratigraphique utile au Pérou. L'explosion a des effets sur le climat dans l'hémisphère nord. Au Groenland, le pic d'acide sulfurique est plus grand que celui du Krakatoa (1883).

Notes et références

- (en) [PDF] Richard A. Oliver, Nicole Vatin-Pérignon, Pierre Goemans, Francine Keller, The Geochemistry of Huaynaputina Volcano, Southern Peru, Third ISAG, Saint-Malo (France), 17-19 septembre 1996, page 609

- (en) Huaynaputina, Global Volcanism Program

- (en) [PDF] Richard A. Oliver, et al, op. cit., page 610

Liens externes

- « Huaynaputina, an 1600 - La plus importante éruption des Andes depuis 4 siècles », Fiches d'actualité scientifique, sur Institut de recherche pour le développement,

- (en) [PDF] Jean-Claude Thouret et Jasmine Davila, « Huaynaputina Volcano, Southern Peru, AD 1600: Eruption Phases and Mechanims », sur Instituto Geofisico del Perù,