Helleborus cyclophyllus

Helleborus cyclophyllus est une plante herbacée vivace de la famille des Ranunculaceae, poussant dans les Balkans et en particulier en Grèce où elle est célèbre depuis l’Antiquité comme plante médicinale. Dans le Corpus hippocratique, elle est connue sous le nom d’ellébore noir (elleboros melas ελλεβοροσ μελας) réputée comme un excellent évacuant puis à partir des premiers siècles de notre ère, elle fut principalement recommandée en usage interne pour guérir la folie (voir Histoire de l’ellébore médicinal).

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Sous-règne | Tracheobionta |

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Magnoliopsida |

| Sous-classe | Magnoliidae |

| Ordre | Ranunculales |

| Famille | Ranunculaceae |

| Genre | Helleborus |

C’est une plante vivace, au feuillage caduc et aux fleurs vert clair.

Étymologie

Le nom de genre Helleborus, introduit par Linné en 1753 dans Species plantarum[1], désigne en latin et en grec (ελλεβορος, elleboros) une espèce d'hellébore qui était l’évacuant par excellence de la médecine hippocratique dans la Grèce antique(André[2]).

L’épithète spécifique cyclophyllus est une composition du grec ancien kuklos (κύκλος) « cercle » et phullon (φυλλον) « feuille » (Bailly[3]). En grec ancien, l'upsilon se prononce vraisemblablement [u] et change de point d'articulation à l'époque classique en [y].

Histoire de la nomenclature

Aux Ve – IVe siècles av. J.-C., l’ellébore noir (elleboros melas, έλλέβορος μέλας, terme employé dans les textes médicaux grecs antiques) est une des plantes médicinales les plus utilisées par les médecins hippocratiques[4]. Le remède continua à être connu grâce à l’ouvrage de référence de la matière médicale de Dioscoride, traduit au cours des siècles, en latin (De materia medica), syriaque, arabe, persan et langues européennes.

Au XVIe siècle, le médecin italien Mattioli écrivit un Commentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis, orné de 500 gravures, qui connut un immense succès. L’œuvre fut publiée en italien en 1544, puis en latin en 1554 et traduite en français[5] en 1572 et en allemand en 1626. Sur la base des descriptions sommaires de l’Antiquité, Mattioli assure que « Tant l’ellebore blanc, que le noir sont assez connus d’un chacun en Italie. Et combien qu’on n’y trouve qu’une espèce d’ellebore blanc : ceneanmoins il y en a trois espèces de noir, qui ne sont differents qu’en la fleur. Car l’un a les fleurs rouges,& telles que les descrit Dioscoride : l’autre les a blanches : & le tiers, verdes » (Commentaires de Matt. de Diosc., III, chap. CXLVI).

Dans ce seizième siècle européen, la botanique commence à se construire comme une véritable science : les descriptions de plantes sont plus méticuleuses, la terminologie s’établit, les diverses parties du végétal sont analysées, des herbiers sont constitués et les premières ébauches de classifications apparaissent[6].

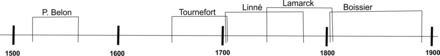

L’identification de l’espèce d’hellébore que connaissait Hippocrate, va maintenant être l’œuvre de botanistes. Il faudra toutefois quatre siècles, pour que les botanistes explorateurs Pierre Belon au XVIe siècle et Pitton de Tournefort au XVIIe siècle, puis les théoriciens du siècle des Lumières, Carl Linné et Jean-Baptiste de Lamarck et enfin le botaniste explorateur Edmond Boissier au XIXe siècle, tirent au clair l'identité botanique de elleboros melas qui croissait dans les montagnes de la Grèce antique.

De 1546 à 1549, le naturaliste Pierre Belon (1517-1564) accompagne deux ambassadeurs de François Ier auprès de Soliman le Magnifique. Il parcourt le Levant de 1546 à 1549 et lorsqu’il passe au mont Athos, il observe dans plusieurs vallées l’hellébore noir. Dans le récit qu’il en donne, Les observations de plusieurs singularités et choses mémorables, il remarque que sur ce mont Athos, il « n’y a plante insigne qui ne soit connue par le même nom ancien que Théophraste, Dioscoride & Galien laissèrent par écrit »[7] et sur le mont Olympe, il observe que « L’hellebore noir y produit librement la fleur rouge & y croit en grande quantité ».

La seconde expédition au Levant a été décidée par Louis XIV qui envoya le naturaliste Pitton de Tournefort (1656-1708) afin de « reconnaître les plantes des Anciens, ...de faire des observations sur l'histoire naturelle, sur la géographie.. et même sur les mœurs, la religion, et le commerce des peuples » (Fontenelle, préface à Relation d’un voyage au Levant, tome1[8]). Il partit de Marseille le 9 mars 1700 et visita la Crète, les Cyclades, Constantinople, et l’Asie mineure, sans passer par la Grèce-Centrale ou la Thessalie (avec au nord le mont Olympe).

Dans le tome 2 de son récit, il écrit p. 474:

- « Nous connûmes deux Herboristes à Prusse (nord-ouest de l’Anatolie), l’un Émir et l’autre Arménien, qui passoient pour de grands Docteurs. Ils nous fournirent des racines du véritable Ellébore noir des anciens, autant que nous voulûmes pour en faire l’extrait. C’est la même espèce que celles des Anticyres et des côtes de la mer Noire. Cette Plante que les Turcs appellent Zopléme et qui est très commune au pied du mont Olympe, a pour racine un trognon, gros comme le pouce, couché en travers, long de trois ou quatre pouces, dur, ligneux, divisé en quelques racines plus menues et tortues. » (Relat. voy. au Levant, tome 2[9])

Avant d’entreprendre cette expédition, Tournefort avait proposé une nouvelle classification des plantes dans un ouvrage intitulé Éléments de botanique (publié en 1694) puis en latin Institutiones rei herbariae (en 1700). Avant Linné, il propose de regrouper les espèces de plantes par genre, et de faire commencer le nom des espèces d’un même genre par le même terme. Dans la classe VI, le genre XI, intitulée Helleborus, Ellébore noir, il note « les fleurs sont à plusieurs feuilles disposées en rose. On trouve entre ces feuilles et les étamines plusieurs cornets disposés en couronne à la base du pistil » (Elémens de botanique[10], p. 85). Dans sa liste d’ellébore noir, il signale deux Ellébores noirs orientaux, l’un à très grande feuilles, à tige très élevée, à fleur purpurine et un autre à feuilles de Renoncule, à fleur non globuleuse.

Carl Linné (1707-1778) intervient dans cette histoire de l’elleboros melas, non pas pour avoir contribué à l’identifier, mais pour avoir fermement établi un système binomial d’appellation des espèces qui servira à le nommer. En 1753, dans Species plantarum, il crée le genre Helleborus, possédant cinq espèces[11] : H. hyemalis, H. niger, H. veridis, H. foetidus, et H. trifolius. Son hellébore noir (Helleborus niger) est purement européenne (Habitat in Austria, Hetruria [Toscane], Apenninis), il ne mentionne pas l’Ellébore noir oriental de Tournefort.

Lamarck qui s’intéressait à la classification, connaissait bien les travaux de Tournefort qui de surcroit avait travaillé dans la même institution que lui[n 1]. Car, s’il est surtout connu pour être le premier scientifique à avoir défendu l’idée d’évolution, il fut aussi l’un des plus grands botanistes de son temps[6]. Dans Encyclopédie méthodique. Botanique[12] publié en 1789, il introduit une nouvelle espèce dans le système binomial, Hellebore du Levant, Helleborus orientalis « les fleurs sont terminales, penchées, d’un vert pourpré ou d’un pourpre brun ». Elles ont un calice à 5 folioles ovales ou arrondies, 5 pétales ou davantage, tout à fait tubuleux, en cornet, plus court que le calice, un grand nombre d’étamines, plusieurs ovaires droits. La distribution est dans l’aire de la Grèce antique (Grèce centrale, Anatolie) « cette plante est commune dans les îles d’Anticyre, qui sont vis-à-vis le mont Oeta, dans le golfe de Zeiton, près de Négrepont [île d’Eubée], elle l’est encore plus sur les bords du Pont-Euxin (la mer noire) & surtout au pied du mont Olympe en Asie, proche de la ville de Pruse ».

Il ne restait plus qu'à un botaniste expérimenté d'aller sur le terrain pour contrôler les informations assez parcellaires jusque-là récoltées. C’est ce que fit le botaniste suisse Edmond Boissier (1810-1885), ancien élève de Augustin Pyrame de Candolle, qui avait acquis une solide expérience en élaborant la première flore d’Espagne. En 1842, il part en Grèce et parcourt le Péloponnèse, et dans l’Empire ottoman, les environs de Constantinople, ainsi qu'en Asie mineure, La Lydie, La Carie, la Bithynie. La Grèce longtemps occupée par l’empire Ottoman venait d’obtenir son indépendance par le Traité de Constantinople (1832). Dans Flora Orientalis[13], il donne la description d’une nouvelle hellébore, qu’il nomme Helleborus cyclophyllus et qu’il localise dans la région du mont Parnasse, l’Eubée, le mont Hélicon en Béotie. Il conserve néanmoins l’espèce Helleborus orientalis Lamarck qu’il localise en Macédoine, Thrace, Asie mineure boréale.

Description

L’Helleborus cyclophyllus est une plante vivace, de 40 à 60 cm de haut[14] et autant de large.

.jpg.webp)

Le feuillage est caduc, il meurt à l’automne. Les feuilles se développent sur la tige florale, une fois qu’elle a pris de la hauteur.

La feuille est pédalée, formée de sept segments principaux dont les extérieurs sont à nouveau divisés pour former jusqu’à onze segments. La foliole centrale n’est jamais divisée[15]. Les segments sont largement lancéolés, dentés, densément velus en dessous, spécialement pour les feuilles naissantes qui ont des poils argentés.

L’inflorescence est une cyme portant plusieurs fleurs. L’axe portant les fleurs de 30 cm de haut est robuste. Les bractées sont divisées comme les feuilles et dentées.

Les fleurs, de 5-7 cm de diamètre, sont aplaties ou en forme de soucoupe, pendantes ou tournées vers l’extérieur. Elles sont parfumées[15].

Elles sont normalement vertes, pouvant tirer sur le jaunâtre, voire le crème mais jamais le blanchâtre comme H. orientalis[14]. Elles portent 3 à 7 carpelles, libres à la base (ne se joignant pas entre-eux), chacun courtement pédonculé.

La floraison se déroule de février à mars-avril.

Habitat et répartition

L’hellébore de Grèce est typiquement une plante de montagne qui croît dans les clairières, au milieu des broussailles, sur les talus herbus, dans les bois.

Distribution : sud de l’ex-Yougoslavie, nord de la Grèce, sud de la Bulgarie, Albanie.

Notes

- Le Jardin du Roi devenu le Muséum national d'histoire naturelle en 1793

Références

- Caroli Linnaei, « Species plantarum » (consulté le )

- Jacques André, Les noms des plantes dans la Rome antique, Les Belles Lettres, , 334 p.

- Bailly, « Dictionnaire Grec Français (en ligne) » (consulté le )

- Maris Christine Girard, « L’hellébore : panacée ou placebo ? », dans Paul Potter, Gilles Maloney, Jacques Desautels, La maladie et les maladies dans la Collection hippocratique (actes du VIe colloque international hippocratique, Québec, 1987), Québec, Les éditions du sphinx,

- Pedacius Dioscoride Anazarbeen, Commentaires de M.P. André Matthiolus, medecin senois, sur les six liures de Pedacius Dioscoride Anazarbeen de la matiere medecinale : traduits de latin en françois par M. Antoine du Pinet, A l’Escu de Milan, par la veuve de Gabriel Cotier, lyon, 1572 (lire en ligne)

- Joëlle Magnin-Gonze, Histoire de la botanique, Delachaux et Niestlé, 2004, 2009

- Pierre Belon du Mans, Les observations de plusieurs singularités et choses mémorables , trouvées en Grèce, Asie, Judée, Égypte, Arabie & autres pays estrangers, En la boutique de Gilles Corrozet, en la grand salle du Palais, (lire en ligne)

- Joseph Pitton de Tournefort, Relation d’un voyage du Levant, fait par ordre du Roy, Tome 1, Lyon, chez Anisson et Posuel, (lire en ligne)

- Joseph Pitton de Tournefort, Relation d’un voyage du Levant, fait par ordre du Roy, Tome 1, Lyon, chez Anisson et Posuel, (lire en ligne)

- Pitton de Tournefort, Elémens de botanique, ou Méthode pour connoitre les plantes, tome 2, Edition augmentée de tous les supplémens donnés par Antoine de Jussieu;, Lyon : chez Pierre Bernuset et comp., (lire en ligne)

- Carl von Linné, Lars Salvius, Species plantarum, Holmiae: Impensis Laurentii Salvii, (lire en ligne)

- Jean-Baptiste, Pierre, Antoine de Monet de Lamarck, Encyclopédie méthodique. Botanique. tome 3, Paris, chez Panckoucke, (lire en ligne)

- Edmond Boissier, Flora Orientalis: sive, Enumeratio plantarum à Oriente a Graecia et Aegypto ad Indiae amende hucusque observatarum, Genevae et Basileae, Lugduni, (lire en ligne)

- pivoine.hellebore.com, « Helleborus cyclophyllus » (consulté le )

- James Cullen , Sabina G. Knees , H. Suzanne Cubey , JMH Shaw, The European Garden Flora Floring Plants : A Manual for the Identification of Plants Cultivated in Europe, Both Out-of-Doors and Under Glass, Cambridge University Press, , 652 p. (lire en ligne)

Liens externes