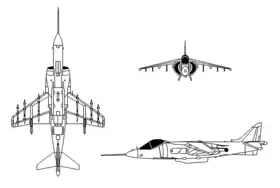

Hawker Siddeley Harrier

Le Hawker Siddeley Harrier est un avion d'attaque au sol britannique apparu dans la seconde moitié des années 1960. Utilisé par plusieurs pays, il a été construit à environ 800 exemplaires et décliné en version navalisée capable de combat aérien, ainsi qu'en version avancée AV-8B Harrier II issue d'une collaboration américano-britannique.

|

Hawker Siddeley Harrier GR.3

| ||

Un Harrier GR.3 exposé à Bletchley Park. | ||

| Constructeur | ||

|---|---|---|

| Rôle | avion d'attaque au sol | |

| Statut | retiré du service | |

| Premier vol | ||

| Mise en service | ||

| Date de retrait | pour le Royaume-Uni | |

| Nombre construits | 371 | |

| Équipage | ||

| 1 pilote | ||

| Motorisation | ||

| Moteur | Rolls-Royce Pegasus 11 Mark 103 | |

| Nombre | 1 | |

| Type | Turboréacteur à double flux et poussée orientable | |

| Poussée unitaire | 95,6 kN | |

| Dimensions | ||

| ||

| Envergure | 7,70 m | |

| Longueur | 14,27 m | |

| Hauteur | 3,63 m | |

| Surface alaire | 18,67 m2 | |

| Masses | ||

| À vide | 6 140 kg | |

| Maximale | 11 430 kg | |

| Performances | ||

| Vitesse maximale | 1 175 km/h (Mach 0,96) | |

| Plafond | 16 800 m | |

| Rayon d'action | 670 km | |

| Armement | ||

| Interne | Aucun | |

| Externe | 2 canons ADEN de 30 mm[1] en pod sous le fuselage, jusqu'à 2 270 kg de charge sur 5 pylônes | |

| Avionique | ||

| • Harrier GR.1 : système de navigation/attaque Ferranti FE541, illuminateur laser, contre-mesures électroniques, aucun radar • Sea Harrier : radar Blue Vixen (FRS.1) ou Blue Fox (en) (FA.2) |

||

Le Harrier est le premier avion à décollage et atterrissage vertical mis en service au monde. En pratique cependant, il est trop lourd pour décoller verticalement avec son équipement de combat, sans parler du fait que cette manœuvre consommerait beaucoup de carburant. Il est donc généralement plutôt utilisé comme STOVL (appareil à décollage court et atterrissage vertical), capable de se contenter de pistes de 180 mètres de long.

Bien que sa manœuvrabilité en combat aérien soit moyenne à cause de ses ailes plutôt courtes, le Harrier est cependant capable de manœuvres inédites. En dirigeant par exemple les tuyères vers le bas en plein vol, l'avion est simultanément ralenti et envoyé vers le haut, ce qui peut suffire pour échapper temporairement à un adversaire (principe de la poussée vectorielle). Les pilotes britanniques ont utilisé ces possibilités lors des combats aériens de la guerre des Malouines, avant qu'elles ne soient théorisées par l'US Marine Corps sous le nom de VIFF (pour « Vectoring in Forward Fight ») et conduisent à quelques modifications mineures sur leurs AV-8 Harrier.

Conception

Du SC.1 au Kestrel

Le Harrier est issu de travaux expérimentaux menés par Hawker dès les années 1950 : un premier engin vola en 1954, suivi trois ans plus tard par l'avion SC.1 équipé d'une aile delta. D'autres constructeurs dans le monde travaillaient sur le même sujet, notamment en France avec le projet du « Gyroptère » conçu par l'ingénieur Michel Wibault[2] qui proposait une solution originale : plutôt que d'avoir des réacteurs placés verticalement pour le décollage et l'atterrissage ainsi que des réacteurs placés horizontalement pour le vol normal, le même réacteur était utilisé pour toutes les phases de vol grâce à des tuyères orientables verticalement ou horizontalement. Ceci était évidemment nettement plus efficace en termes de poids.

Le Gyroptere utilisait un réacteur Bristol BE.25 Orion fourni par la compagnie Bristol, qui fit progressivement évoluer son moteur vers le modèle BE 53 à double flux, dans lequel la soufflante tournait en sens inverse du compresseur afin d'éviter de faire tourner l'avion sur lui-même. La puissance avait également été augmentée de 25 %. Ce nouveau moteur fut la base du projet P.1127 lancé par Hawker en 1957. Sans commande officielle, le P.1127 fut d'abord développé sur fonds propres. Un financement américain à hauteur de 75 % fut obtenu en 1958 pour le développement du moteur. Finalement, en 1959, le ministère de la Défense britannique commanda deux prototypes.

Les premiers essais en vol du P.1127 commencèrent à la fin de l'année 1960. Comme le SC.1, une partie du souffle du réacteur pouvait être expulsé par des orifices dans le nez, au bout des ailes et dans la queue, afin de diriger l'avion en vol stationnaire. Le moteur Pegasus était développé en parallèle et amélioré de façon à augmenter encore sa puissance, passée progressivement de 39,2 à 66,7 kN. Le second prototype dépassa le mur du son en piqué à la fin de l'année 1961 mais fut perdu dans un accident quelques jours plus tard. Cependant, au vu des résultats, quatre prototypes supplémentaires avaient été commandés. En , des essais furent menés à bord du porte-avions HMS Ark Royal.

Peu de temps avant, un accord tripartie avait été signé entre le Royaume-Uni, l'Allemagne de l'Ouest et les États-Unis pour construire en série en avion de combat dérivé directement du P.1127 : le Kestrel. Le premier Kestrel vola le . Par rapport au P.1127, il avait une nouvelle aile, un fuselage légèrement allongé, deux pylônes d'emport de charge sous les ailes et un aérofrein ventral. En un an, près d'un millier de vols d'essais furent menés sur les neuf prototypes, par des pilotes des trois pays. Le projet fut cependant abandonné en 1966 et une partie des avions envoyés aux États-Unis.

Du Kestrel au Harrier

Début 1965, la Royal Air Force avait commandé six prototypes d'un dérivé du Kestrel réellement capable de missions de combat et donc, en particulier, équipé de l'électronique nécessaire. Le prototype du Harrier GR.1 fit son premier vol le , motorisé par le dernier modèle de réacteur Pegasus, qui atteignait maintenant une puissance de 84,6 kN avec injection d'eau-méthanol. Son aile était entièrement nouvelle, cinq pylônes permettaient d'emporter 2 270 kg de charge, et il était équipé d'une centrale inertielle, d'un affichage tête haute et de divers autres systèmes.

Le prototype de la version biplace d'entraînement Harrier T.2 vola pour la première fois en 1969. En octobre de la même année, le premier escadron de Harrier était déclaré opérationnel. Des améliorations du réacteur Pegasus, toujours de plus en plus puissant, conduisirent à la production de deux versions supplémentaires : le GR.1A et son biplace T2.A, puis le GR.3 et son biplace T.4. La version GR.3 était également équipée d'un système de visée laser dans la pointe du nez, d'un détecteur d'alerte radar et d'une caméra permettant des tâches limitées de reconnaissance. Le laser fut également ajouté à tous les GR.1 restants.

Les États-Unis prirent une licence pour produire le Harrier, afin d'en équiper les troupes d'assaut de l'US Marine Corps. McDonnell Douglas était chargé de construire l'avion tandis que Pratt & Whitney produisait les moteurs. L'avionique et le siège éjectable étaient américains, mais équivalents à ceux des avions britanniques. L'USMC ne conserva en fait que les canons de 30 mm, bien que la norme américaine soit plutôt un canon de 20 mm. Les livraisons commencèrent en 1970 et le premier escadron fut opérationnel en 1971. De 1979 à 1984, 47 exemplaires de l'AV-8A furent modifiés pour pouvoir attendre l'arrivée de la version avancée AV-8B Harrier II : révision de la structure, mise à jour de l'électronique, ajout d'un générateur d'oxygène pour le pilote, suppression de la caméra.

L'Espagne commanda huit AV-8 en 1973, suivi de cinq autres en 1980. La première série fut assemblée aux États-Unis et la seconde au Royaume-Uni. Ces avions furent désignés par l'aviation navale espagnole « AV-8S » et « TAV-8S ». À la suite de leur remplacement par des AV-8B Harrier II, les onze Harrier espagnols survivant furent revendus à la Thaïlande en 1997.

Le ont eu lieu au Royaume-Uni les derniers vols des Harriers de la RAF qui à la suite de restrictions budgétaires ont été retirés du service prématurément[3] - [4].

Le Sea Harrier

Après avoir abandonné ses porte-avions classiques à la fin des années 1960, la marine britannique s'intéressa vite au Harrier, seul avion pouvant opérer à partir des porte-hélicoptères qui avaient été conservés. Une version spécifique fut alors développée, destinée non plus seulement à l'attaque au sol mais aussi au combat aérien. Elle fut logiquement équipée d'un radar, ainsi que d'un nouveau système de navigation et d'un pilote automatique. Entièrement modifié, le cockpit était surélevé de 28 centimètres, offrant enfin une bonne visibilité au pilote.

Le premier vol du Sea Harrier FRS.1 eu lieu le et les livraisons commencèrent l'année suivante. Pour l'entraînement au pilotage, la Royal Navy utilisa des Harrier T.4 qui ne disposaient pas de radar. L'entraînement au système d'arme se fit sur trois Hawker Hunter T.8M, dont deux avaient été utilisés pour la mise au point du radar du Sea Harrier. Parallèlement, les porte-aéronefs furent modifiés par l'ajout d'une rampe inclinée vers le haut en bout de pont, qui facilitait grandement le décollage des avions.

Les Sea Harrier britanniques furent modifiés immédiatement après la guerre des Malouines, entre autres pour pouvoir emporter quatre missiles air-air AIM-9 Sidewinder au lieu de deux ainsi qu'un réservoir de carburant largable plus gros. Un programme de mise à jour plus important aboutit à la version FRS.2, allongée de 35 centimètres, équipée d'un nouveau radar Blue Vixen beaucoup plus performant et capable d'emporter quatre missiles air-air AIM-120 AMRAAM. Cette version fut redésignée « FA.2 » au milieu des années 1990.

L'Inde commanda huit Sea Harrier en 1983/1984, puis onze autres l'année suivante et encore huit de plus quelque temps plus tard. Les avions indiens ont un radar différent et sont capables de tirer le missile français Magic au lieu du missile américain AIM-9 Sidewinder. Quatorze de ces avions ont été mis à jour très récemment avec du matériel israélien (nouveaux radars et missiles).

Initialement prévus pour être conservés jusqu'en 2012, les Sea Harrier britanniques ont finalement été retirés du service en 2006 et remplacés par des Harrier GR.7A. L'Inde semble vouloir racheter une partie des Sea Harrier réformés pour compléter sa flotte.

De mi-2010 à début 2011, un Sea Harrier retiré du service après un crash a été utilisé par l'artiste Fiona Banner pour une exposition au musée Tate Britain. L'avion avait été repeint avant d'être exposé, suspendu le nez en bas, dans une galerie[5].

La seconde génération

Engagements

Le Sea Harrier FRS.1 a connu son heure de gloire pendant la guerre des Malouines, remportant 22 victoires en combat aérien contre les avions argentins sans aucune perte. Six des 28 avions engagés furent cependant perdus soit lors d'accidents soit à cause de la défense anti-aérienne argentine. Les Harrier GR.3 britanniques ont également participé à la guerre des Malouines : embarqués sur les mêmes porte-aéronefs que les Sea Harrier, ils ont assuré des missions d'attaque. Trois des quatorze avions engagés furent abattus par la défense anti-aérienne.

Les Sea Harrier ont ensuite été déployés en Bosnie-Herzégovine lors de la guerre de Yougoslavie (un avion abattu), en Irak lors de l'Opération Southern Watch et en Sierra Leone pour soutenir les troupes de l'ONU.

Sur les 1 315 missions effectuées par les Sea Harrier FRS 1 et les Harrier GR3, 215 (90+125) sont consacrées à l'appui au sol et la reconnaissance[6].

Variantes

Remarque : pour les versions GR.5 et suivantes ainsi qu'AV-8B et suivantes, se reporter à l'article AV-8B Harrier II

- Harrier GR.1 : Version initiale d'attaque au sol (61 exemplaires) ;

- Harrier T.2 : Version initiale d'entraînement (10 exemplaires) ;

- Harrier GR.1A : Réacteur plus puissant (17 nouveaux avions et mise à jour de tous les GR.1 restants) ;

- Harrier T.2A : Biplace d'entraînement du GR.1A (4 nouveaux avions et mise à jour de tous les T.2 restants) ;

- Harrier GR.3 : Réacteur plus puissant, système visée laser (40 exemplaires) ;

- Harrier T.4 : Biplace d'entraînement du GR.3 (11 exemplaires pour la RAF, 4 pour la Royal Navy) ;

- Harrier T.60 : Version du T.4 destinée à l'Inde (4 exemplaires) ;

- AV-8A Harrier : GR.1 construit sous licence aux États-Unis (102 exemplaires) ;

- TAV-8A Harrier : Biplace d'entraînement de l'AV-8A (8 exemplaires) ;

- AV-8S Matador : Version du AV-8A destinée à l'Espagne (11 exemplaires) ;

- TAV-8S Matador: Biplace d'entraînement de l'AV-8S (2 exemplaires) ;

- AV-8C : Mise à jour de l'AV-8A (47 avions modifiés) ;

- Sea Harrier FRS.1 : Première version multi-rôles navalisée (54 exemplaires) ;

- Sea Harrier FRS.51 : Version du FRS.1 destinée à l'Inde (25 exemplaires) ;

- Sea Harrier FRS.2/FA.2 : Nouveau radar, emport du missile air-air AIM-120 AMRAAM (18 nouveaux avions et 29 FRS.1 modifiés).

Total première génération : 371 exemplaires (non compris les prototypes et avions de présérie)

Pays utilisateurs

.svg.png.webp) Royaume-Uni

Royaume-Uni

Son dernier vol au sein de la RAF a eu lieu en [4] ;

Espagne

Espagne

L'Espagne a commandé huit AV-8 en 1973, suivi de cinq autres en 1980. Ils ont été revendus à la Thaïlande en 1997 ;

États-Unis

États-Unis

Les premières livraisons ont eu lieu en 1970 pour une mise en service dès 1971. Ils ont été depuis remplacés par la version AV-8B Harrier II, bien plus puissante.

En 2013, un Sea Harrier F2A anciennement de la Fleet Air Arm est enregistré comme avion civil par la Federal Aviation Administration aux États-Unis[7].

Inde

Inde

L'inde a acquis ses Sea Harrier FRS Mk.51/T Mk.60 au début des années 1980. Mis en service au sein de l’Indian Naval Air Arm, ils étaient en activité depuis le porte-avions INS Viraat (ex-HMS Hermes), un navire cédé à l’Inde par la Royal Navy peu après la guerre des Malouines. Ce navire devant être retiré du service, les 11 exemplaires restants en état de vol sont voués à prendre une retraite anticipée, après 30 ans de service. L’INS Viraat sera remplacé par l’INS Vikramaditya, un ancien porte-avions soviétique rénové à grand frais par la Russie pour satisfaire aux besoins de la marine indienne. Les Sea Harrier y seront remplacés par des MiG-29K[8] - [9] - [10].

L'incident de l'Alraigo

Le , alors qu'il participait à un exercice de l'OTAN dans le golfe de Gascogne, le jeune lieutenant Ian Wilson se trouva en difficulté, incapable de retrouver son navire-base, l'HMS Illustrious, à la suite d'une panne électronique quasi totale. Vu la faible autonomie du Harrier, et à seulement quelques minutes de la panne sèche, il finit par repérer un petit cargo espagnol, L'Alraigo, avec une cargaison en pontée comportant des conteneurs (les pièces d'un nouveau télescope géant pour l'observatoire du Teide) et une fourgonnette Henschel-Mercedes destinée à un fleuriste canarien.

Témoignage de son habileté, de son entraînement et des caractéristiques du Harrier, il réussit à se poser sur le conteneur, au ras d'un mât de charge (sauvant ainsi son appareil alors qu'il avait d'abord pensé utiliser le siège éjectable). Malheureusement, la suite devait être plus délicate : glissant sur le toit du conteneur, l'appareil faillit tomber à l'eau mais fut bloqué par la fourgonnette. Celle-ci fut copieusement cabossée, avant que les matelots espagnols ne puissent passer des élingues et arrimer l'avion, perché de façon précaire sur le pont.

Les autorités britanniques tentèrent de demander au capitaine du cargo de faire une escale au Portugal pour débarquer l'avion, ce que le capitaine espagnol refusa mordicus, conservant sa destination première, et déposant une demande d'indemnisation pour sauvetage (il obtiendra finalement la coquette somme de 570 000 Livres Sterling à partager avec son armateur et son équipage).

L'affaire s'envenima en quasi incident diplomatique (le Royaume-Uni et l'Espagne ayant quelques différends au sujet de Gibraltar), et valut à l'infortuné pilote d'être mis à pied quelque temps — bien que l'enquête de commandement ait pointé les défaillances de l'électronique de bord — sans doute pour avoir mis la marine britannique dans une position quelque peu embarrassante. Débarqué à Tenerife puis réparé, l'appareil vola jusqu'en 2003 et termina sa carrière dans un musée.

Culture populaire

Un des albums de bandes dessinées la série Tanguy et Laverdure, intitulé Les vampires attaquent la nuit (1971) donne le premier rôle au chasseur-bombardier Harrier, avec un scénario (très) à la limite de la vraisemblance. Une organisation criminelle s'empare d'un navire de transport de la Royal Navy , massacre l'équipage et le coule après avoir fait main basse sur la cargaison : une escadrille entière de Harriers.

Les appareils sont ensuite convoyés vers une base secrète camouflée dans le jardin à la française d'un château des environs de Paris (l'atterrissage se fait dans un hangar dissimulé... sous un bassin d'agrément). À partir de là l'organisation terroriste (dont les motifs sont bassement matériels et pas politiques) exerce un chantage à plusieurs milliards sur le gouvernement présidé par Pompidou. Bien entendu les deux héros sauveront la situation[11].

Le TAV 8a apparaît dans le tome 3 de la série de bande dessinée XIII. C'est grâce à cet appareil que le capitaine Rowland échappe à la police (avec le lieutenant Jones aux commandes).

Dans le film de James Bond , Tuer n'est pas Jouer (The Living Daylights) , un Harrier biplace T4A de la Royal Air Force évacue le Général soviétique Koskov après sa défection vers l'ouest. Cet appareil, immatriculé ZB602 a été fabriqué en 1983 sous le numéro de série 212034, et livré à la RAF le 18 mai de la même année. Le 16 septembre 2002, l'avion a été revendu à la marine indienne et ré-immatriculé IN655.

Dans le film d'action True lies de James Cameron, Harry Tasker utilise un Harrier pour prendre d'assaut un building rempli de terroristes qui détiennent sa fille.

Notes et références

- (en) Jane 1988, p. 126, 291 & 292.

- J.P. Colliat, « Les Hawker P.1127/Kestrel/XV6A et P.1154 - §2 : Les concepts de M. Wibault », sur prototypes.free.fr, prototypes.com, (consulté le ).

- « Dernier vol des Harrier britanniques, victimes de l'austérité au Royaume-Uni » [archive du ], Les Échos, .

- Cyrille Vanlerberghe, « Le dernier vol du Harrier », sur blog.lefigaro.fr, Le Figaro, (consulté le ).

- (en) Mark Brown, « Tate Britain: Fiona Banner exhibition », sur theguardian.com, The Guardian, (consulté le ).

- Marc Isoard, « Réflexions sur le rôle des forces aéronavales dans la guerre des Malouines 19 mars - 14 juin 1982 », sur institut-strategie.fr, Institut de Stratégie Comparée (ISC) (consulté le ).

- Miguel Vasconcelos, Civil Airworthiness Certification : Former Military High-Performance Aircraft, Stickshaker Pubs, , XXXV (lire en ligne), p. 2397.

- Laurent Lagneau, « Les Sea Harrier indiens retirés du service », Zone Militaire (Opex360.com), (consulté le ).

- Emmanuel Huberdeau, « Inde : Fin de carrière pour le Sea Harrier », sur air-cosmos.com, Air & Cosmos, (consulté le ).

- « Les Harriers britanniques tirent leur révérence », Mer & Marine, (consulté le ).

- Une aventure de tanguy et laverdure #15 Les vampires attaquent la nuit, Paris/Barcelone/Bruxelles etc., Dargaud, 47 p. (ISBN 978-2-205-05856-7 et 2-205-05856-8, lire en ligne).

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Chris Bishop, Aircraft carriers, Grand Rapids, Michigan, Zenith, (ISBN 0-7603-2005-5).

- (en) Roy Braybrook, Battle for the Falklands: Air Forces. Oxford, Royaume-Uni: Osprey Publishing, 1982 (ISBN 0-85045-493-X).

- (en) Kevin Brown, The Plane That Makes Airfields Obsolete - Popular Mechanics, 133(6), , p. 80–83.

- (en) Stephen Bull, Encyclopedia of military technology and innovation, Westport, Conn, Greenwood Press, , 331 p. (ISBN 1-57356-557-1, lire en ligne).

- (en) Lawrence Burr et Peter Bull, US fast battleships, 1938-91 : the Iowa class, Oxford, Osprey, (ISBN 978-1-84603-511-1 et 1-84603-511-2).

- (en) Tony Buttler, British secret projects : jet fighters since 1950, Earl Shilton England North Branch, MN, Midland Pub. North American trade distribution by Specialty Press Publishers & Wholesalers, , 176 p. (ISBN 1-85780-095-8).

- (en) William M. Carpenter et David G. Wiencek, Asian Security Handbook 2000, M. E. Sharpe, , 349 p. (ISBN 978-0-7656-0715-7, lire en ligne).

- (en) Congress Committee on Appropriations, Department of Defense Appropriations for 1979: Part 5, Washington D.C., États-Unis : U.S. Government Printing Office, 1979.

- (en) Peter Davies et Anthony M. Thornborough, The Harrier story, Annapolis, Md, Naval Institute Press, , 255 p. (ISBN 978-1-55750-357-2).

- (en) Ken Ellis, Wrecks & relics, Manchester, Crécy, , 21e éd., 320 p. (ISBN 978-0-85979-134-2).

- (en) Andy Evans, BAE/MvDonnell Douglas Harrier, Ramsbury, Wiltshire, England, Crowood Press, , 191 p. (ISBN 1-86126-105-5).

- (en) Lawrence Freedman, The official history of the Falklands Campaign : War and diplomacy, vol. 2, Londres, Routledge, , 859 p. (ISBN 978-0-415-41911-6).

- (en) Norman Friedman, U.S. aircraft carriers : an illustrated design history, Annapolis, Md, Naval Institute Press, , 427 p. (ISBN 0-87021-739-9).

- (en) W. T. Gunston, Pegasus updating prospects, Flight International, , p. 189–191.

- (en) Paul Jackson, « British Aerospace/McDonnell Douglas Harrier », World Air Power Journal, Volume 6, été 1991, p. 46–105.

- (en) C.G. Jefford (éditeur), The RAF Harrier story, England, Royal Air Force Historical Society, (ISBN 0-9530345-2-6, lire en ligne). [PDF]

- (en) Dennis R. Jenkins, Boeing/BAe Harrier, North Branch, MN, Speciality Press, (ISBN 1-58007-014-0).

- (en) R. D. Layman et Stephen McLaughlin, The Hybrid Warship : The Amalgamation of Big Guns and Aircraft, Londres, Conway Maritime, , 224 p. (ISBN 0-85177-555-1).

- (en) Steve Markman et Bill Holder, Straight up : a history of vertical flight, Atglen, PA, Schiffer Pub, , 184 p. (ISBN 0-7643-1204-9).

- (en) Francis K. Mason, Harrier, Wellingborough, Stephens, (ISBN 0-85059-801-X).

- (en) Francis K. Mason, Hawker aircraft since 1920, Londres, Putnam, (ISBN 0-85177-839-9).

- (en) David M. O. Miller et Chris Miller, Modern naval combat, New York, Crescent Books, , 208 p. (ISBN 0-517-61350-6).

- (en) Julian Moxton, Supersonic Harrier: One Step Closer - Flight International, , p. 1633–1635.

- (en) Lon O. Nordeen, Harrier II : validating V/STOL, Annapolis, Md, Naval Institute Press, , 210 p. (ISBN 1-59114-536-8).

- (en) Mike Spick (éditeur), The great book of modern warplanes : featuring full technical descriptions and battle action from Baghdad to Belgrade, Osceola, Wis, MBI Pub. Co, , 520 p. (ISBN 0-7603-0893-4).

- (en) Ray Sturtivant, Fleet air arm fixed-wing aircraft since 1946, Tonbridge, Air Britain (Historians) Ltd, (ISBN 0-85130-283-1).

- (en) Ray Sturtivant, Royal Air Force flying training and support units since 1912, Tonbridge, Air-Britain (Historians), (ISBN 978-0-85130-365-9 et 0-85130-365-X).

- (en) John W. R. Taylor, Jane's all the world's aircraft, 1988-89, Londres New York, Jane's Defence Data, (ISBN 0-7106-0867-5).

- (en) Frank Vann, Harrier jump jet, New York, N.Y, Mallard Press, , 46 p. (ISBN 0-7924-5140-6).

- (en) Frederick Thomas Jane, Jane's All the World's Aircraft, Coulsdon, Surrey (Royaume-Uni), Jane's Information Group, , 79e éd., 800 p. (ISBN 0-7106-0867-5, EAN 978-0710608673).

- Denis J. Calvert, « "Sea Harrier" FRS.2 », Le Fana de l'Aviation, no 256, , p. 44-45.

- Pierre Grumberg, « Mirage contre Sea Harrier, combat de chiens sur les Malouines. », Guerres & Histoire Hors série n°10, , p. 102-109 (ISSN 2115-967X).

- « 100 armes qui ont fait l'histoire », Guerre et Histoire, no hors série n°1, , p. 60-71 (ISSN 2115-967X).

Voir aussi

Articles connexes

- AV-8B Harrier II, développement du Harrier issu d'une collaboration américano-britannique

- Yakovlev Yak-38 Forger, avion à décollage vertical construit par l'Union soviétique

- Liste des avions militaires des années 1970 à la fin du XXe siècle

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- (en) Hugh Field, « Harrier », Flight International magazine, Flight Global/Archives, vol. 103, no 3351, , p. 843 à 850 (lire en ligne [PDF]).

- (en) Andrew Hofton, « V for two (+ vue en coupe du Harrier biplace) », Flight International magazine, Flight Global/Archives, vol. 102, no 3316, , p. 422 à 427 (lire en ligne [PDF]).

- (en) Charles Gilson, « Marine Harriers in the Mojave », Flight International magazine, Flight Global/Archives, vol. 120, no 3329, , p. 945 à 947 (lire en ligne [PDF]).

- (en) « World's air forces : Great Britain », Flight International magazine, Flight Global/Archives, vol. 122, no 3835, , p. 1331 à 1333 (lire en ligne [PDF]).

- (en) « Falklands conflict: Task Force Harriers reinforced », Flight International magazine, Flight Global/Archives, vol. 121, no 3812, , p. 1372 (lire en ligne [PDF]).