Hôtel de Montmorency-Luxembourg

L’hôtel de Montmorency-Luxembourg, précédemment « hôtel de Rivié » (1704-1711), puis « hôtel de Maillebois » (1711-1723) est un ancien hôtel particulier de Paris (2e arrondissement) dont l'entrée se trouvait au no 10, rue Saint-Marc et dont le jardin s'étendait jusqu'à l'actuel boulevard Montmartre. Il n'en subsiste que de faibles vestiges. Un immeuble de bureaux et d'habitation est construit sur son emplacement en 1929.

| Hôtel de Montmorency-Luxembourg | ||

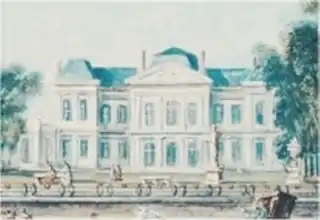

L'hôtel de Montmorency-Luxembourg : façade sur le jardin vue depuis le boulevard Montmartre, avec à gauche la salle à manger aménagée par Le Carpentier (peintre anonyme, vers 1750). | ||

| Nom local | Hôtel de Rivié Hôtel Desmarets |

|

|---|---|---|

| Période ou style | classique | |

| Type | hôtel particulier | |

| Architecte | Pierre Cailleteau dit « Lassurance » | |

| Début construction | 1706 | |

| Fin construction | 1710 | |

| Propriétaire initial | Thomas Rivié de Riquebourg | |

| Destination initiale | habitation | |

| Destination actuelle | propriété privée (vestiges) | |

| Coordonnées | 48° 52′ 14,6″ nord, 2° 20′ 30″ est | |

| Pays | ||

| Région | Île-de-France | |

| Commune | Paris | |

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

Histoire

XVIIIe siècle

L'hôtel est construit en 1706-1710 par « Lassurance » pour Thomas Rivié de Riquebourg (1653-1732), anobli en 1706 par l'acquisition d'une charge de secrétaire du roi, maison et couronne de France.

S'établissant à Versailles, celui-ci cède son hôtel en 1711 au contrôleur général des finances Nicolas Desmarets de Maillebois. Il fait embellir les jardins et réaliser plusieurs extensions au nord et à l'est.

Le conférencier Germain Brice critique vigoureusement l'hôtel de Rivié : « Ce qui achève de tout défigurer, c'est une grande ouverture au milieu, en manière de croisée, sans nulle proportion de sa hauteur avec sa largeur, qui va se perdre en terminant en coquille dans le milieu du fronton, qu'elle estropie très vilainement. La façade sur la cour est à peu près ordonnée de la même manière ; tout y paraît lourd et embarrassé ; la grande porte sur la rue a deux colonnes de chaque côté pour former un ordre d'architecture, aussi négligemment traité que s'il eût été le premier qui eût jamais paru en France. »[1] Mais un autre amateur, Édouard Fournier, est d'un avis tout opposé : « La porte géante de l'hôtel Desmarets, un des chefs-d'œuvre du meilleur élève de Mansart, Lassurance, sert aujourd'hui d'entrée au passage des Panoramas, en face de la petite rue de Montmorency. »p. 72)_2-0">[2]

Après la mort de Desmarets en 1721, ses héritiers vendent l'hôtel en 1723 à Charles II Frédéric de Montmorency-Luxembourg (1702-1764), duc de Piney-Luxembourg et duc de Montmorency, prince d'Aigremont et de Tingry, maréchal de France en 1757 et gouverneur de Normandie en 1726. Protecteur de Jean-Jacques Rousseau, il le reçoit fréquemment dans l'hôtel de la rue Saint-Marc.

Pour le compte du maréchal de Piney-Luxembourg, l'architecte Antoine Matthieu Le Carpentier (1709-1773), alors au début de sa carrière, augmente l'hôtel d'un appartement des bains, un salon et une salle à manger formant pavillon sur le jardin, ornée d'un décor sculpté par l'ornementiste Nicolas Pineau et d'un plafond peint par Noël Hallé figurant les « Quatre Saisons » sous forme de jeux d'enfants. Le grand salon est également décoré de peintures de Hallé et, selon Dulaure[3], de Natoire.

La fille du maréchal de Piney-Luxembourg, Charlotte Françoise, épouse en 1767 son cousin Anne-Léon de Montmorency-Fosseux (1731-1799), qui devient duc de Montmorency jure uxoris.

Dans les années 1770, ils font construire dans le jardin de l'hôtel, du côté du boulevard, un kiosque en treillage dans le goût chinois par l'architecte Pierre Rousseau, qui avait auparavant aménagé le chartrier de l'hôtel. Rousseau avait été introduit dans la maison de Montmorency par son beau-père, Nicolas Marie Potain, qui avait succédé à son beau-frère Gabriel de Lestrade comme architecte de la famille et avait notamment travaillé pour elle au château de Courtalain. Avant 1780, ils font réaliser par l'architecte Firmin Perlin une nouvelle façade sur cour[4], ornée d'un ordre ionique colossal, selon L.-V. Thiéry.

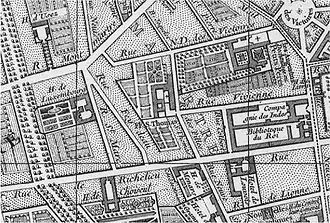

En 1782, la petite rue de Montmorency ou rue nouvelle de Montmorency est percée par le duc de Montmorency, face à l'entrée de l'hôtel située rue Saint-Marc. Elle deviendra plus tard la rue des Panoramas.

Révolution et XIXe siècle

Sous la Révolution française, l'hôtel est saisi comme bien d'émigré et vendu comme bien national. En 1798, il est acquis en partie par l'armateur américain James William Thayer avec les assignats donnés par la France en dédommagement de la saisie accidentelle de l'un de ses navires après le siège de Toulon.

Sur les jardins de l'hôtel, James W. Thayer et sa femme Henriette née Beck font construire le passage des Panoramas, premier passage parisien en passant en plein milieu du principal corps de bâtiment, l'ouverture sur la rue Saint-Marc étant tout simplement constituée de l'ancien portail monumental de l'hôtel. De part et d'autre du passage, ils construisent dans le jardin les deux rotondes de 14 mètres de diamètre sur 7 mètres de hauteur qui accueillent la nouvelle attraction du panorama inventée en 1787 par le peintre anglo-irlandais Robert Barker et consistant à contempler, depuis une plate-forme centrale, une peinture à 360°.

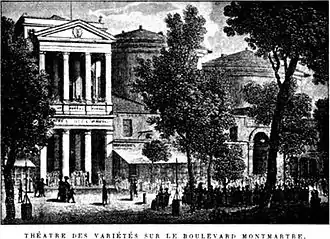

En 1807, les jardins de l'hôtel sont encore amputés pour construire le théâtre des Variétés, élevé par l'architecte Jacques Cellerier. En 1829, Achille Pène, propriétaire d'une partie du terrain, prolonge la rue Vivienne jusqu'aux grands boulevards en amputant un morceau de l'hôtel. Les rotondes du panorama sont démolies en 1831 et une vaste opération immobilière est conduite par l'architecte Jean-Louis Victor Grisart qui permet la création des galeries Saint-Marc, des Variétés, de la Bourse, Feydeau et Montmartre et de certains immeubles adjacents, côté rue Vivienne.

Depuis 1834, la partie nord de l’ancien hôtel est occupée par la boutique monument historique Stern.

Au no 36 de la rue Vivienne, une façade latérale de l'hôtel, quoique rhabillée par Grisart, tranche par ses proportions majestueuses sur les immeubles bourgeois qui l'environnent.

Le duc d'Orléans, fils du roi Louis-Philippe Ier, installe son cercle particulier dans les salons de l'hôtel, qui accueillent un café après sa mort en 1842.

XXe siècle

En 1929, la partie sud du passage, certains vestiges de l'hôtel et le porche d'entrée original situé rue Saint-Marc sont démolis pour construire un grand immeuble de bureaux et d'habitation. « Par endroit, depuis quelque courette, on devine la carcasse de la demeure aristocratique »[5].

Palais Vivienne au XXIe siècle

Le collectionneur Pierre-Jean Chalençon en rachète deux étages en 2015, qu’il baptise « palais Vivienne » en référence à la rue et y installe sa collection privée[6].

Notes et références

- Gallet 1995, p. 284.

- p. 72)-2" class="mw-reference-text">Gallet 1995, (rappel de Édouard Fournier, Paris-Guide, 1867, p. 72), p. 284.

- Jacques Antoine Dulaure, Nouvelle Description des curiosités de Paris.

- Travail mentionné dans la lettre de candidature à l'Académie royale d'architecture de 1780.

- Gady 2008, p. 247.

- « Qui est Pierre-Jean Chalençon, soupçonné d’avoir organisé des dîners clandestins ? », sur SudOuest.fr, (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Alexandre Gady, Les Hôtels particuliers parisiens, Paris, éditions Parigramme, , p. 247 et 313.

- Michel Gallet, Les Architectes parisiens du XVIIIe siècle, Paris, éditions Mengès, .