Guerre civile chilienne de 1891

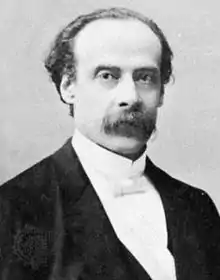

La guerre civile chilienne de 1891 fut la conséquence de l'opposition entre le Congrès National et le président José Manuel Balmaceda et se termina par le suicide de ce dernier le dans l'enceinte de l'ambassade argentine où il avait finalement trouvé refuge après la défaite de ses partisans.

| Date | 16 janvier – |

|---|---|

| Lieu | Eaux territoriales, Région de Taracapa, Désert d'Atacama et Région de Valparaiso |

| Casus belli | Conflit institutionnel entre la Présidence et le Congrès National |

| Issue | Victoire Congressiste; suicide du président José Manuel Balmaceda et début de la Junte Parlementaire |

| José Manuel Balmaceda Juan Williams Rebolledo (en) Manuel Baquedano | Jorge Montt Ramón Barros Luco Adolfo Holley Emil Körner |

| 40 000 hommes 2 torpilleurs | 1 200 hommes 1 monitor 1 frégate blindée Blanco Encalada (1875) 1 croiseur 1 corvette 1 canonnière (janvier 1891) |

| 1 frégate blindée Blanco Encalada (1875) |

Notes

4 000 à 10 000 victimesBatailles

- Zapiga

- Alto Hospicio

- Punitaqui

- Pisagua

- Dolores

- Huara

- Pozo Almonte

- Calderilla (naval)

- Concón

- Placilla

Origines et prémices

Tensions entre Présidence et Congrès National (1888-1890)

Le président Domingo Santa María, prédécesseur de Balmaceda et dont ce dernier avait été premier ministre, avait déjà fait les frais d'un pronunciamento du Congrès national, particulièrement sourcilleux quant à ses pouvoirs et prérogatives et soucieux de réduire le mandat présidentiel à une simple fonction protocolaire et symbolique[1].

Libéral réformateur, José Manuel Balmaceda est élu à la fonction présidentielle chilienne en 1886. Sous son mandat, les grandes infrastructures du pays connaissent un considérable développement mais son caractère entier aux tendances autocratiques l'oppose régulièrement au Congrès National sur la question de l'élargissement des pouvoirs présidentiels. Ce dernier tira profit de l'appui de la Marine nationale pour contrer ces ambitions : la crise gouvernementale et institutionnelle et la mutinerie pro-parlementaire de la Marine qui en résultèrent allaient plonger le pays dans une nouvelle guerre civile de janvier au mois de [2].

Après la victoire militaire à l'issue de la guerre du Pacifique, la soumission des indiens Araucanias et un assouplissement démocratique des lois électorales par abolition du cens, le mandat du libéral Balmaceda s'ouvrait pourtant sous les plus heureux auspices[3]. Le Chili était confiant en l'avenir : la guerre du Pacifique lui avait permis d'importants gains en territoires riches en nitrates au détriment du Pérou et de la Bolivie et les formidables revenus procurés par ces minerais maintenaient la fiscalité au plus bas tout en permettant le développement économique généralisé du pays, notamment au niveau de ses infrastructures (chemins de fer, ports, etc.)[4]. En 1888, le Chili triomphant annexait l'île de Pâques.

Toutefois, le gouvernement et l'oligarchie ne firent aucune tentative pour réformer le système du papier-monnaie sous-évalué, ce qui excluait une partie des plus pauvres de la prospérité générale. De plus, le parti des Libéraux, celui du Président donc, était divisé, tandis que ses adversaires conservateurs lui reprochaient son anticléricalisme. Ceux-ci affirmèrent leur opposition à la montée des « nouveaux riches » libéraux proches des opinions philosophiques du Président en créant l'Université Catholique du Chili à Santiago en 1888[5]. Finalement, Almaceda finit même par s'aliéner le soutien des Libéraux par ses méthodes de gouvernement autocratiques[6].

L'incident de Punta Arenas (janvier 1891)

Peu après la fondation de la colonie de Punta Arenas en 1848, le gouvernement chilien commença à utiliser ce lointain site méridional comme colonie pénitentiaire pour la relégation de criminels de droit commun particulièrement dangereux. Les prisonniers furent placés sous la garde de militaires, eux-mêmes pour la plupart faisant l'objet de mesures disciplinaires. En dépit d'une violente mutinerie en 1851 dirigée par le lieutenant Cambiazo, la localité de Punta Arenas se développa de manière régulière.

Excédés par un rallongement arbitraire du temps de service et par des retards de paiement des soldes, une unité d'artilleurs se mutina une nouvelle fois en 1877. Les 11 et , la localité fut saccagée par les mutins. Tous les bâtiments publics, excepté la chapelle et de nombreuses propriétés privées furent incendiées et il y eut 52 victimes, civiles et militaires. Les meneurs furent finalement déférés devant les tribunaux ou s'enfuirent en Argentine toute proche. Le gouvernement chilien renonça à maintenir le bagne de Punta Arenas, tout en maintenant une garnison sur place.

L'élection du président José Manuel Balmaceda amena un nouveau développement des colonies, ports civils et militaires et d'une manière générale de toute l'infrastructure nationale des services publics - y compris l'achat de nouveaux vaisseaux en Europe pour la Marine chilienne. Malheureusement, la corruption marqua totalement l'attribution de ses marchés publics.

À la fin de 1890, la tension politique entre le Congrès National et le président Balmaceda régnant à Santiago et dans tout le pays était proche du point de rupture. En , lorsque deux nouveaux navires de guerre venant d'Europe arrivèrent dans le port de Punta Arenas, leurs officiers défièrent l'autorité du Gouverneur civil Valdivieso, partisan du Président. Le Gouverneur reprit promptement les choses en main et pour éviter une répétition des dramatiques événements de 1877, redirigea les vaisseaux vers Buenos Aires, en Argentine. Il renforça ensuite la sécurité locale en obtenant l'envoi de 60 hommes de l'armée. Si elle restaura localement l'ordre, la mesure ne suffit cependant pas à empêcher la mutinerie de la Marine dans le reste du pays.

Le pronunciamento congressiste

C'est qu'entre-temps, la tension entre le Congrès et le Président était encore montée d'un cran : lorsqu'il était apparu que Balmaceda manœuvrait en vue d'imposer un de ses amis personnels à sa succession, l'assemblée refusa en effet de voter le budget du gouvernement. Balcameda chercha le compromis en acceptant d'agréer un cabinet ayant les faveurs des mandataires politiques mais celui-ci, à peine nommé, remit sa démission en signe d'opposition à la nomination à sa tête de Claudio Vicuna, le poulain de Balcameda à la présidence. Dans la foulée, une session extraordinaire de l'Assemblée pour la discussion du budget de 1891 fut annulée.

Balmaceda tenta de passer outre à l'opposition de ses adversaires politiques en publiant dans la grande presse un Manifeste à la Nation pour dénoncer les résultats catastrophiques pour l'économie du Chili, alors en plein essor, qu'aurait le blocage « politicien » du Budget, prenant ainsi l'opinion publique à témoin[note 1]. L'assemblée considéra que Balmaceda avait outrepassé ses prérogatives en agissant de la sorte, nomma le capitaine de marine Jorge Montt au titre de Président ad interim et somma Balmaceda de se soumettre à son autorité .. Avant de purement et simplement le déposer, forte de l'appui militaire apporté par la mutinerie de la Marine dans le port de Valparaíso[7].

La chronologie des évènements de étant assez confuse, il est difficile cependant de préciser si la mutinerie de la Marine favorisa le pronunciamento anti-présidentiel parlementaire ou si la Marine se rallia au coup d'État institutionnel de l'Assemblée nationale, l'arraisonnement des bâtiments à Punta Arenas par un partisan présidentiel en étant le déclencheur.

La Junte congressiste et la Marine contre le Président et l'Armée

Premiers combats

Le à Valparaíso, une partie des parlementaires opposés au président embarquent avec Jorge Montt Alvarez sur la frégate Blanco Encalada qui le lendemain, cingle vers le large en compagnie d'une partie de la Flotte en direction de Tarapaca. À ce stade, l'armée « présidentielle » ne réagit pas. Balmaceda par contre fait publier un décret dénonçant la « trahison » de Montt et de ses compagnons et mobilise 40 000 hommes pour faire face à la sédition parlementaire. Lorsque les nouveaux navires arrivant d'Europe entrent dans les eaux territoriales chiliennes, il prend les mesures pour faire éloigner ces puissantes unités et les empêcher de se joindre aux mutins (cfr incident de Punta Arenas).

Le , les premiers coups de feu sont tirés par la Blanco Encalada contre les forts de Valparaiso tenus par l'armée. Dans les semaines qui suivent, des unités débarquent sur différents points autour du port et un peu partout sur la côte chilienne. Les forces présidentielles tiennent Iquique, Coquimbo, Valparaíso, Santiago et Conception mais sont isolées faute de communications correctes. La flotte rebelle met alors le cap sur Pisagua. Si dans un premier temps les forces parlementaires remportent dès l'abord quelques succès locaux (16-), elles essuient ensuite quelques coups d'arrêt qui ne les empêchent cependant nullement de recruter des partisans et de récupérer un important butin d'armes et de munitions qui lui faisaient cruellement défaut. Le 26, elles reprennent Pisagua et le , la garnison balmacediste de San Francisco, commandées par Eulogio Robles est défaite à son tour. Cependant, Robles se replie le long de la voie ferrée, rameute les troupes fidèles d'Iquique, contre-attaque et bat l'adversaire le 17 à Huara.

Entretemps, Iquique, privée de sa garnison, tombe le 16 entre les mains de la fronde congressiste qui y débarque de nouvelles troupes qui, sous le commandement du colonel Estanislao del Canto, marchent contre Robles. Le choc a lieu le à Pozo Almonte. Le combat est âpre mais les troupes de del Canto, supérieures en nombre, prennent le dessus. Robles est tué et ses forces sont dispersées. Apprenant la nouvelle, les troupes nordistes fidèles au Président abandonnent la lutte. Une partie se réfugie au Pérou, une autre en Bolivie et le reste se replie péniblement à travers les Andes vers Santiago.

La sédition parlementaire, qui avait mis du temps à réellement s'organiser, commence à prendre confiance. Le , la Junta Revolucionaria de Iquique est officiellement constituée sous la présidence de Ramón Barros Luco et la direction militaire de Jorge Montt. Le nord du Chili est virtuellement en état de sécession.

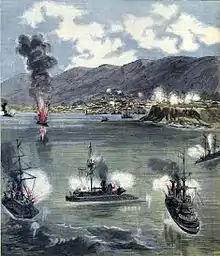

Le , la flotte congressiste perd la Blanco Encalada, torpillée de nuit par l'Almirante Patricio Lynch alors qu'elle relâchait en rade de Caldera. Quelque 300 hommes périssent et cette perte affaiblit notablement les forces de la sédition[8].

La Marine s'étend sur ces entrefaites emparée des ports nitratiers, elles disposaient cependant des moyens financiers de se renforcer, par d'importants achats d'armes en Europe notamment. Convoyées par un navire britannique puis transférées sur un bateau à vapeur chilien dans la baie de Fortuna en Terre de Feu, à proximité du détroit de Magellan et des Îles Falkland, elles avaient été acheminées vers Iquique où elles avaient été débarquées en toute sécurité au début du mois de [note 2].

L'offensive générale de la Junte

S'étant assuré la mainmise sur le nord du pays et ayant réussi à constituer une milice forte de quelque 10 000 hommes capable d'affronter l'armée, la junte était bien décidée à porter d'emblée aux forces présidentielles un coup décisif en direction du sud avec pour objectif d'attaquer rapidement Valparaíso et Santiago - l'arrivée attendue de nouveaux navires en provenance d'Europe lui faisant craindre de devoir reprendre la lutte pour le contrôle des eaux territoriales et ses forces se trouvant par ailleurs dans l'incapacité d'entreprendre une conquête méthodique de chacune des provinces du pays. Il lui fallait dès lors écraser les forces balmacédistes d'un seul coup.

Del Canto avait été nommé commandant en chef, et un ancien officier prussien, Emil Körner, chef d'État-major. La milice était organisée en trois brigades inter-armes déployées à Iquique, Caldera et Vallenar. Körner surveilla la formation des hommes et assura celle des officiers à la tactique, veilla à la distribution de cartes et prit toutes les dispositions que son expérience militaire pouvait suggérer pour assurer le succès. Del Canto lui-même n'était pas seulement une figure politiquement symbolique mais s'était révélé un chef de file tout à fait capable, qui s'était distingué à Tacna (1880) et Miraflores (1881), ainsi que dans les combats récents. Les hommes étaient enthousiastes et bien encadrés par une pléthore d'officiers. La milice était bien pourvue en artillerie, la cavalerie de qualité et les services du train et auxiliaires bien organisés. Un tiers de l'infanterie étaient armé du fusil autrichien Mannlicher Mle 1886, qui faisait là sa première apparition dans la guerre et le reste d'armes françaises - fusils Gras mle 1874 et autres Chassepots, qui équipaient également l'armée présidentielle.

Balmaceda ne pouvait qu'attendre les événements, mais il avait préparé ses troupes du mieux qu'il avait pu et ses torpilleurs harcelaient constamment la marine du Congrès. À la fin de juillet, del Canto et Korner avaient accompli leur tâche et, début août, les troupes étaient prêtes à s'engager, non pas contre Coquimbo, avant-poste de l'armée balmacédiste, mais contre Valparaiso même.

Bataille de Concón

Début , 9 000 rebelles embarquent à Iquique et cinglent vers le sud. L'expédition maritime est un succès et le 10, l'armée congressiste débarque à Quinteros, à environ 20 km au nord de Valparaiso, hors de portée des batteries adverses et marche sur Concón, où les balmacedistes étaient retranchés.

Balmaceda est surpris, mais réagit promptement : la bataille est livrée sur la rivière Aconcagua à Concón le 21. L'infanterie de l'armée de la Junte force le passage de la rivière et prend d'assaut les hauteurs tenues par les « Gobiernistas ». Une lutte sévère s'ensuit à l'issue de laquelle les troupes du président Balmaceda sont battues avec de lourdes pertes : quelque 1 600 hommes tombent du côté présidentiel. Presque tous les prisonniers, environ 1 500 hommes, rallient l'armée rebelle qui compense ainsi plus que largement la perte de 1 000 morts et blessés.

Le massacre de Lo Cañas

Ce cinglant revers déclenche la fureur de Balmaceda qui ordonne l'arrestation et l'emprisonnement de toutes les personnes soupçonnées de sympathie avec la cause révolutionnaire. La population se montre en général nettement hostile à Balmaceda en particulier depuis le , date à laquelle il avait ordonné l'exécution d'un certain nombre de jeunes appartenant au collège militaire de Lo Cañas sur une accusation de menées séditieuses. Ce massacre a créé un sentiment d'horreur à travers le pays et une vive inquiétude quant à la sévérité des représailles à redouter en cas de victoire présidentielle [note 3].

2.jpg.webp)

La bataille de La Placilla et la déroute balmacédiste

Après la victoire de Concón, l'armée des insurgés, sous le commandement du général Campos, fait mouvement en direction de Valparaiso mais vient buter sur les positions fortifiées rapidement mises en place par le général balmacediste Orozimbo Barbosa à Viña del Mar, sur lesquelles Balmaceda a rameuté tous les effectifs disponibles à Valparaiso et à Santiago, et même des troupes venant de Concepción.

Del Canto et Korner sont maintenant résolus à une démarche audacieuse et décisive : des réserves de toutes sortes acheminées depuis Quinteros ont été constituées à l'avant, et le , l'armée a abandonné ses lignes de communications intérieures pour marcher vers l'intérieur du pays. La marche flanquante a été menée avec succès, rencontrant peu d'opposition, et les rebelles débouchent finalement au sud-est de Valparaiso.

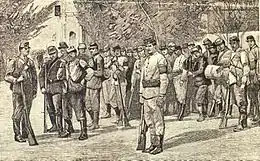

La bataille décisive pour l'issue du conflit a lieu le à La Placilla : les généraux de Balmaceda, Barbosa et Alcerreca, se sont cette fois bien préparés, ayant rassemblé leurs troupes sur une position forte et ayant sous leur commandement la plus grande partie des forces présidentielles. Mais ce dispositif ne pourra rien face à l'élan déterminé des troupes du Congrès et à la supériorité du commandement adverse qui viennent finalement à bout de tous les obstacles et mènent à la victoire des rebelles. L'armée gouvernementale est pratiquement anéantie : 941 hommes ont été tués, y compris Barbosa et son commandant en second, et 2 402 blessés. L'armée du Congrès a de son côté perdu plus de 1 800 hommes.

Valparaiso est occupée le soir même et trois jours plus tard, les insurgés victorieux entrent à Santiago et reprennent le gouvernement de la République. Il n'y eut plus de nouveaux combats par la suite, l'impact démoralisant des défaites de Concón et de La Placilla amenant les troupes présidentielles restées stationnées à Coquimbo à se rendre sans coup férir.

Conséquences politiques

« L'affrontement qui a lieu est ici celui de deux armées nationales, bien encadrées et disciplinées, modernisées : elles agissent en quelque sorte au nom de deux interprétations divergentes de la légitimité constitutionnelle, l'une prenant parti pour celle du Congrès, l'autre pour celle du Président : elles n'agissent pas de façon autonome, pour leur propre compte ou celui de caudillos mais sont en grande partie l'instrument d'un côté du Congrès, de l'autre du Président. »

— Marie-Noëlle Sarget, Histoire du Chili : de la conquête à nos jours[9]

Après la bataille de La Placilla, le président Balmaceda ne dispose plus des moyens militaires lui permettant de demeurer au pouvoir. Face à l'approche rapide de l'armée rebelle, il abandonne ses fonctions officielles pour trouver refuge à la légation argentine. Le , il remet officiellement le pouvoir au général Manuel Baquedano, qui maintiendra l'ordre à Santiago jusqu'à l'arrivée des dirigeants du Congrès le 30.

Balmaceda se terre à la légation argentine jusqu'au . Ce matin-là, qui marque le terme officiel de son mandant de Président de la République, il se suicide en se tirant une balle dans la tête : pour justifier son acte, il fait part dans les lettres écrites peu de temps auparavant de sa crainte que ses vainqueurs ne lui donnent droit à un procès impartial[10]. La mort de Balmaceda met définitivement un terme aux dissensions internes et sera l'acte de clôture du plus grave et du plus sanglant conflit que le pays ait jamais connu : au hasard des combats, plus de 10 000 vies ont été perdues. Montt devient président et le Chili entre alors dans une longue période de paix et de reconstruction.

La victoire de la Junte marqua le début de ce qui sera appelé la période de la « dictature parlementaire », qui durera de 1891 à 1925 : par opposition à un véritable « régime parlementaire », elle sera marqué par un déséquilibre des forces entre exécutif et législatif, la fonction présidentielle voyant ses pouvoirs et son contrôle sur le gouvernement fortement réduits, l'exécutif passant sous le contrôle du Congrès. Mais en 1925, l'armée rétablira un régime présidentiel fort à la suite d'un nouveau coup d'État.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Chilean Civil War of 1891 » (voir la liste des auteurs).

- Notes

- Balmaceda tenta en vain de rallier l'appui populaire à sa cause : grand bourgeois issu de l'oligarchie lui-même, il s'était aliéné toute sympathie populaire en envoyant l'armée réprimer des grèves de mineurs dans le nord au début de son mandat. « Tous les auteurs soulignent la passivité populaire, l'absence de mobilisation du pays (dans ce conflit) » note Sarget 1996, p. 117.

- Sur le rôle occulte présumé de la Grande-Bretagne dans ce conflit, thèse avancée par les historiens de gauche chiliens, voir Sarget 1996, p. 113 et suiv.

- « À la fin, il apparait comme un homme aux abois, qui cherche à réquisitionner des paysans pour accroître les forces armées dont il dispose; il déclare le pays en état de siège, essaie de calmer ses opposants par la corruption, confisque les terres de ses ennemis, chasse les fonctionnaires hostiles de l'administration. » (Sarget 1996, p. 117)

- Références

- Sarget 1996, p. 108-109

- (en) On Line Encyclopedia : The Chilean Civil War 1891

- Sarget 1996, p. 110 et suiv.

- Pour le contexte socio-économique du conflit voir par exemple Solène Bergot : Les palais de Santiago du Chili. Éclectisme et hybridation (1860-1891) et Sarget 1996, p. 113 et suiv.

- Encyclopædia Britannica, édition du bicentenaire (1968) p. 537.

- Sarget 1996, p. 113 et suiv.

- Ernest Lavisse et Auguste Gauvain, La Vie politique à l'étranger - 1891, G. Charpentier & cie, 1892 pour cette section, //books.google.com/books?id=VxE2AAAAMAAJ

- La destruction du Blanco Encalada à la bataille de Caldera in Cent ans de marine de guerre de Léon Haffner p. 191 et suiv.

- Sarget 1996, p. 115

- Albert Shaw : The last days of Balmaceda in The Review of reviews, vol. 5, 1892, p. 94 et suiv. [lire en ligne]

Voir aussi

Sources et bibliographie

- En français

- José del Pozo, Histoire de l'Amérique latine et des Caraïbes : De 1825 à nos jours, Les Éditions du Septentrion,

- Friedrich Heinrich Geffcken, Incidents de droit international dans la guerre civile du Chili, Voir l'article USS Charleston.

- Marie-Noëlle Sarget, Histoire du Chili : de la conquête à nos jours, Éditions de L'Harmattan, (lire en ligne), p. 110 et suiv.

- En anglais

- (en) Julio Bañados Espinosa, The Chilean revolution and the Balmaceda administration. Speech delivered at the House of representatives on the 28th of April, 1891 (lire en ligne)

- (en) Simon Collier et William F. Sater, A History of Chile, 1808-1994, Cambridge Latin America Studies, Cambridge University Press, (ISBN 0-521-56075-6 et 0521568277, lire en ligne), p. 149 et suiv.

- (en) Pedro Montt, Exposition of the illegal acts of ex-President Balmaceda, which caused the civil war in Chile, Gibson Bros., (lire en ligne)

- (en) Robert L. Scheina, Latin's America's Wars, the age of the Caudillo, 1791-1899, Dulles, Virginie, Brassey's Inc., (ISBN 1-57488-450-6, lire en ligne)

- Encyclopædia Britannica, édition du bicentenaire, William Benton Publisher 1968.

- (en) Salvatore Bizzarro, Historical Dictionary of Chile, Metuchen, New-Jersey, The Scaregrow Press, Inc., (ISBN 0-8108-0497-2)

- En espagnol

- (es) Testamento político del ex presidente de Chile, Señor Don J. Manuel Balmaceda, (lire en ligne)

- (es) Agustin Toro Dávila, Sintesis historico militar de Chile, Santiago, Chili, Editorial universitaria, (ISBN 84-8340-256-4)

Articles connexes

Liens externes

- Histoire générale du Chili en particulier : chapitre 5 : De 1831 à 1891: l’époque oligarchique et chapitre 6 De 1891 à 1924: le salpêtre et le parlementarisme.