Grotte du Moulin de Laguenay

La grotte du Moulin de Laguenay, ou grotte de la Boissière, est une grotte ornée située sur la commune de Lissac-sur-Couze, en Corrèze, dans le Limousin. Elle présente notamment deux mains peintes et des séries de points datées du Gravettien. Elle a été inscrite comme monument historique par arrêté du [1].

| Coordonnées |

45° 05′ 43″ N, 1° 28′ 11″ E |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Département | |

| Adresse |

La Boissière |

| Massif |

Colline du Puy Gérald |

| Localité voisine |

| Type | |

|---|---|

| Altitude de l'entrée |

140 m |

| Longueur connue |

35 m |

| Période de formation | |

| Occupation humaine | |

| Patrimonialité |

|

|

|

|

Situation

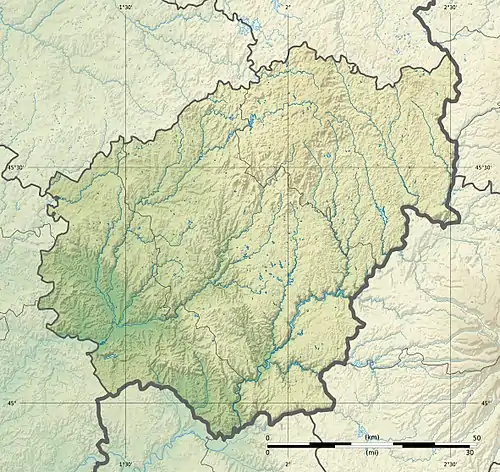

La grotte du Moulin de Laguenay se trouve sur le causse de Martel, au sud de Brive-la-Gaillarde (Corrèze), sur la commune de Lissac-sur-Couze. Elle s’ouvre dans la colline du Puy Gérald, sur le flanc orienté au sud-est d'une petite vallée qui aboutit au hameau du Soulier de Chasteaux.

L’environnement au-dessus de la cavité est en prairie et en bois taillis. Devant l’entrée se trouve un verger et les maisons d’habitation du lieu-dit « le Moulin de Laguenay ». L’ouverture de la grotte est à environ 140 m d’altitude, à proximité de la source karstique du Moulin de Laguenay dont elle constituerait une ancienne exsurgence. La grotte ou une partie de celle-ci était anciennement utilisée comme grange ou abri aménagé.

Géologie

Le contexte géologique régional est celui de terrains calcaires d’âge secondaire (Jurassique moyen, Dogger) de la bordure NW du Bassin aquitain. Les terrains sont sub-horizontaux ou faiblement pentés vers le SW[2]. La structuration tectonique régionale détermine un système de blocs limités par de grandes failles. La cavité s’ouvre à la limite entre des formations inférieures attribuées au Bajocien noté j1 (niveau de calcaires blancs souvent oolithiques) et des formations supérieures attribuées au Bathonien noté j2a (calcaires sub-lithographiques en plaquettes). Cette limite correspondrait à un âge voisin de 175 millions d’années. Le passage entre les deux unités lithologiques de la limite Bajocien - Bathonien se fait par un niveau altéré en cargneules et colmaté par des argiles rouges calcifiées ou des niveaux recristallisés[3]. Sur le site, le passage vertical s’effectue entre des calcaires beiges massifs (souvent altérés et fortement cariés près de la surface) et des calcaires dits sublithographiques en plaquettes affleurant au-dessus de la grotte. Dans l’interprétation de l’histoire de la région, les évènements terminaux sont le décapage du remplissage sidérolithique par un réseau fluviatile. Cette érosion pourrait débuter au Miocène ou au Pliocène. L’époque de l’enfoncement et du développement du réseau fluviatile actuel ainsi que du karst n’est pas encore bien connue. La géomorphologie montre la superposition à un modelé nettement fluviatile de caractéristiques typiquement karstiques (très nombreuses dolines) dont l’apparition détruit l’organisation fluviatile préexistante.

Hydrogéologie

L’analyse du fonctionnement, actuel comme ancien, des cavités karstiques nécessite la compréhension de l’hydrogéologie locale. La source du Moulin de Laguenay draine un petit karst binaire estimé à 4,5 km2 de surface, distinct du système voisin du Blagour du Soulier (Chasteaux). La grotte représente un ancien drain[3], actuellement colmaté, d'une venue d'eau qui s'écoule maintenant latéralement dans un drain pénétrable situé très près en amont. Muet (1985) y a trouvé des vestiges d’une faune ancienne[3].

Au niveau de la zone d'entrée de la grotte du Moulin de Laguenay, un faciès calcaire à sphérulites de calcite fibro-radiée (diamètre moyen 5 cm) constitue des parties de la voute et de l'éboulis intérieur. Ce faciès n'est pas décrit dans la littérature.

Description

La partie accessible de la grotte est développée sur 35 m seulement, en direction N-S. La zone d’entrée est effondrée. L’entrée actuelle est une chatière étroite qui forme « (…) un boyau d’un mètre de long et de 50 cm de diamètre et descendant vers l’effondrement d’entrée. »[4]. Cet effondrement est en fait le résultat du dynamitage de l’entrée au début du XXe siècle par l’ancien propriétaire, le notaire du village, agacé de ce que sa caverne serve de lieu de rendez-vous aux jeunes de la région. Il existerait d’ailleurs d’anciennes cartes postales montrant le porche d’entrée tel qu’il se présentait à l’époque. L’entrée actuelle est donc étroite et débouche dans un éboulis de gros blocs. La voute est localement plane suivant les dalles de calcaire ou présente des creusements de type « chenal de voute » témoin d'un creusement secondaire par écoulement sur un remplissage comblant le drain originel. Les concrétions sont localement présentes mais faiblement développées (petites fistuleuses et recouvrements de calcite). Au-delà de l’éboulis, le remplissage est en pente légère vers le fond. La galerie est alors large de 6 m, pour une hauteur de 3,50 m environ. Au centre de la cavité, une dépression boueuse à fond plat d’une quinzaine de mètres de long sur 4 m de large en moyenne est limitée par des banquettes de cailloutis et surtout de sables et limons le long de la paroi sud. L’hypothèse d’un effondrement naturel et d’un soutirage n’est pas compatible avec la morphologie à fond plat et la présence quasi permanente d’eau ou de 20 cm d’argile liquide. Il paraît plus plausible qu’une grande partie du matériau sableux ait été exploitée anciennement. La banquette serait un témoin du remplissage originel. C'est une hypothèse à tester. Vers le fond de la cavité, le remplissage argilo-limoneux remonte assez rapidement (sur 6 mètres environ) jusque sous la partie ornée. La grotte se prolonge par un petit laminoir inaccessible.

Se pose alors le problème du centré évidé de la cavité. Quelle en est l’origine ? On peut penser que le recoupement du drain et sa suspension au-dessus du talweg du vallon a pu entrainer un mécanisme de vidange par fluage, affouillement et soutirage, qui expliquerait la morphologie de contact avec les parois. Une autre origine pourrait être la fréquentation anthropique de la cavité, attestée par les témoins pariétaux et les usages locaux qui, par piétinement et/ou aménagement (extraction ?), auraient contribué à l’évacuation partielle du comblement. Il ne faut pas oublier que l’obstruction récente de l’entrée (une centaine d’années tout au plus), entraine une perception différente de la cavité avec un talus d’éboulis, qui donne l’illusion d’une zone centrale en dépression, alors que vraisemblablement, cette dépression était en liaison topographique directe avec l’entrée historique (comment, en effet, envisager une excavation anthropique, puis un usage de remise, à quelques mètres de l’entrée, en maintenant un passage bas sur un remplissage de même nature que celui exploité à l’intérieur ?). Enfin, l’observation actuelle du fond plat et inondé de la dépression n’est pas un argument opposable à un ancien fonctionnement par fluage, affouillement et soutirage car, comme le démontrent plusieurs exemples historiques dans d’autres cavités, le piétinement et l’exondation peuvent suffire à imperméabiliser et à rendre porteurs des comblements à dominante argileuse et lœssique[5].

Formation de la cavité

Le faible développement visitable de la cavité limite fortement la portée des observations qui pourraient y être faites dans une approche karstologique, en raison de la faible représentativité de cette partie accessible par rapport au réseau karstique lui-même. Aussi faut-il considérer notre proposition comme une hypothèse de travail qui devra être adaptée aux observations qui pourraient être effectuées dans les cavités naturelles voisines, au développement plus important et donc significatif.

Il est probable que cette cavité a été formée dans une phase de karstification ancienne, peut-être Pléistocène moyen, remplie de sédiment, puis recoupée par l’incision de la vallée au Pléistocène supérieur. Les témoins de vides karstiques remplis et la répartition des faciès de recristallisation plaident en faveur d’une continuation vers le sud de la paléostructure souterraine de la grotte du Moulin de Laguenay. Dans l’hypothèse où la cavité serait une paléorésurgence de la rivière souterraine voisine, cela ne constituerait pas un étagement (comme habituellement) mais plutôt un déplacement latéral de l’exutoire, vers l’amont du vallon (phénomène de recul des émergences par enfoncement du drainage de surface). Cette observation donne à penser que le karst est antérieur à la topographie actuelle et, comme il est actif, s’adapte. Ce phénomène est compatible avec l’analyse hydrogéologique régionale, qui indique une organisation du drainage karstique suivant des plans essentiellement horizontaux[3] - [6].

L’évolution globale pourrait être celle-ci[7] :

- Une phase d’ennoiement qui comble et succède (diachronie ?) ou accompagne le creusement du drain (évolution paragénétique ?). Quoi qu’il en soit, la cavité a été comblée d’éléments fins. Ceci est attesté par la présence sur les parois et en voute, d’alvéoles remplies d’argile, ainsi que de concrétions d’ennoiement (aiguilles de diffusion périphérique).

- Après cette phase d’ennoiement, mais avant le recoupement du drain par l’incision de la vallée, intervient une phase de durée indéterminée qui voit se succéder au moins un cycle de :

- fossilisation (rétraction des éléments argileux qui libère un espace entre la voute et le comblement et entraîne une aération sommitale du dépôt terrigène, formation de lamines de calcite et d’un plancher stalagmitique de quelques millimètres d’épaisseur qui fossilise les dépôts sous-jacents) et de

- reprise du drainage dans l’espace libéré (chenal de voute). La croissance du concrétionnement est stoppée par le retour de la circulation hydrique.

- L’incision de la vallée recoupe le drain, et le recul du versant autorise son évidement partiel par drainage. Ceci peut expliquer le dégagement du sommet du comblement jusqu’aux banquettes. Le petit plancher sous la voute, formé au cours de la phase précédente, est suspendu. Cette phase est antérieure à la fréquentation humaine. C’est sous ce plancher que sont positionnées les représentations.

- L’enfoncement et l’élargissement de l’entaille du vallon permet la capture du drainage par la source actuelle, mais aussi l’ablation de la partie aval de la cavité. La fossilisation du drain est scellée par la mise en place d’un nouveau plancher de calcite de 15 cm d’épaisseur au toit du comblement. Les populations préhistoriques ont pu connaitre le site d’alors, y laissant des trous creusés dans le remplissage… ?

- La présence de dépôts de décantation sur le dernier plancher, mais aussi l’ablation partielle du remplissage en dessous, sont des arguments qui militent en faveur d’une phase complexe de réactivation de la cavité fossile, largement ouverte vers l’extérieur, par ennoiement partiel (barrage ?), autorisant une érosion du remplissage par fluage, sapage et soutirage, mais aussi des cassures de blocs ou du plancher calcitique. Quelle est l’influence d’une possible fréquentation humaine du site à ce moment-là ?

- L’occupation humaine intègre le site souterrain dans son domaine : prélèvement de matière première (sable, argile…), grange, abri aménagé, lieu de rencontre de la jeunesse, etc. Rien ne démontre une modification radicale du site, à l’exception de son entrée, depuis sa fréquentation par les Préhistoriques, mais son contraire non plus. Cette fréquentation peut expliquer le piège à humidité de la cuvette centrale qui, peut-être, n’existait pas à la Préhistoire ?

Les éléments récents apportés par les fragments de parois ornés retrouvés dans la fouille en pied de la paroi indiquent que cette desquamation est probablement ancienne et liée à un fonctionnement de la cavité qui pourrait avoir été différent de l'actuel.

L'entrée a été dans un premier temps aménagée et agrandie et elle a été éboulée au cours du siècle dernier. Lors de périodes d’ouverture large, il a pu se produire des impacts forts du climat extérieur sur l'intérieur de cette cavité de volume réduit et, en conséquence, une dégradation de l'état de paroi pouvant induire les desquamations.

Il reste que des effets de condensation sont rapportés dans l'ensemble de la grotte par Pierre Vidal. Si ces effets sont bien réels il s’agirait alors d’un élément de sensibilité du site à prendre en compte pour sa bonne conservation.

Inventaire des représentations

Les représentations anciennement connues se trouvent regroupées au fond de la cavité dans une « absidiole »[8], en fait une sorte d’ovale de 2 mètres de long pour 1,50 mètre de large.

La nappe de points rouges y occupe une position centrale plafonnante et les deux mains négatives se trouvent en vis-à-vis d’elle, la main no 1 dans le sens de la longueur et la main no 2 dans le sens de la largeur. « Les Peintures, mains et ponctuations, semblent, tant par leur position dans une partie creuse du plafond, que par un concrétionnement les recouvrant en partie d’une pellicule de calcite bourgeonnante, assez bien protégées. De plus, ces concrétions ne semblent pas évoluer et restent un bon élément de protection. »[9]. Effectivement, la comparaison de l’aspect actuel des parois avec les photographies de P. Burgos datées de 1976[8] confirme que les représentations n’ont pas évolué depuis.

La première main négative

Il s’agit d’une main négative complète, orientée pouce à droite et réalisée au pigment noir. Le début du poignet est représenté. Sur le côté gauche et au-dessus de la représentation un faible relief a pu servir de cadre pour la main et de pochoir pour arrêter et délimiter le halo de diffusion du pigment. La main occupe un espace en angle droit sur lequel le Paléolithique a pu stabiliser sa main. On remarque d’ailleurs que 7 cm en-dessous de la main, un petit relief de 11 cm de long et 7 cm de profondeur a pu servir à cet effet. Il a d’ailleurs recueilli une partie du pigment. Cette position de l’artiste a dû entraîner un soufflage de biais du pigment ainsi qu’un léger écrasement des doigts, d’où l’aspect un peu courbe de l’index.

Jacques Tixier[10] avait signalé le « net bourgeon au niveau de la deuxième phalange de l’auriculaire. »

Une observation rapprochée montre, hélas, qu’il s’agit d’une détérioration moderne : à une époque indéterminée, quelqu’un a posé son doigt sur cette deuxième phalange et l’a laissé glisser jusque sur la première phalange de l’annulaire. Un doigt a glissé aussi à la base de l’index et du majeur. Pire : sur la première phalange de l’annulaire et la deuxième phalange de l’auriculaire, de coups ont été portés avec un petit bâton ou la pointe d’un couteau, sans doute par le geste maladroit d’une personne qui voulait signaler la représentation, mais a approché son instrument trop près.

La main a été réalisée sur de la calcite sèche. Elle recouverte par endroits d’une calcite blanche récente et pelliculaire. La paroi est sèche.

Technique de réalisation : soufflage ou crachis, ainsi que le montre la répartition du pigment, par petits éléments dissociés et pelliculaires.

- Position par rapport au sol : entre 71 et 87 cm.

- Dimensions du halo de dispersion du pigment :

- Longueur : 29 cm ;

- Largeur : 20 cm ;

- Dimensions générales :

- Longueur de l’auriculaire : 5 cm ;

- Largeur de l’auriculaire : 1 cm ;

- Écartement auriculaire-annulaire : 2 cm ;

- Longueur de l’annulaire : 8 cm ;

- Largeur de l’annulaire : 1,5 cm ;

- Écartement annulaire-majeur : 3 cm ;

- Longueur majeur : 9 cm ;

- Largeur majeur : 1,5 cm ;

- Écartement majeur-index : 2,5 cm ;

- Longueur index : 8 cm ;

- Largeur index : 1,5 cm ;

- Écartement index-pouce: 2,3 cm ;

- Longueur pouce : 5,5 cm ;

- Largeur pouce : 1,5 cm ;

- Écartement index-auriculaire : 9 cm ;

- Écartement index-annulaire : 6,8 cm ;

- Largeur de la paume : 11 cm ;

- Largeur du poignet : 6,5 cm.

La seconde main négative

Il s’agit d’une main négative complète, orientée pouce à gauche (celui-ci se devine en effet, bien que masqué en grande partie par une efflorescence de calcite) et réalisée au pigment noir.

Le support est très fragile et cassant. L’essentiel du pigment est tombé. La représentation est recouverte sur sa gauche d’une grande plaque de calcite récente. La paroi est sèche.

Technique de réalisation : soufflage ou crachis, ainsi que le montre la répartition du pigment, par petits éléments dissociés et pelliculaires.

- Position par rapport au sol : entre 106 et 114 cm.

- Dimensions du halo :

- Longueur : 70 cm ;

- Largeur : 30 cm ;

- Dimensions générales :

- Longueur du pouce : ? ;

- Largeur du pouce : 1,5 ? cm ;

- Écartement pouce-index : 8 ? cm ;

- Longueur de l’index : 7,5 cm ;

- Largeur de l’index : 1,5 cm ;

- Écartement index-majeur : 2 cm ;

- Longueur majeur : 8 cm ;

- Largeur majeur : 2,5 cm ;

- Écartement majeur-annulaire : 1,8 cm ;

- Longueur annulaire : 7,5 cm ;

- Largeur annulaire : 1,5 cm ;

- Écartement annulaire-auriculaire : 1,3 cm ;

- Longueur auriculaire : 4,5 cm ;

- Largeur auriculaire : 1 cm ;

- Écartement pouce-auriculaire : cm ;

- Écartement index-auriculaire : 10,5 cm ;

- Largeur de la paume : 14,5 cm.

La nappe de points rouges

Sur un espace ovalaire d’environ 65 cm de long pour 40 cm de large, tronqué en son milieu, se trouve une nappe d’au minimum 24 points rouges, si on ne compte pas les résidus de pigments rouges 11 bis et 11ter. Il s’agit bien de points, c’est-à-dire d’accumulations de colorants de forme circulaire ou sub-circulaire[11].

Ils sont situés sur une calcite blanche moutonneuse et fragmentée. La nappe de points rouges peut se diviser en deux groupes de points, séparés par une lacune de calcite. Le point no 1 est à 128 cm du sol, le point no 22 à 127 cm du sol. Le centre de la nappe est à 130 cm du sol.

- Remarques sur la nappe de points rouges

Les points rouges ont été soufflés ou crachés sur la paroi, suivant différentes directions de projection qui semblent avoir été choisies en fonction des creux de la paroi et de leur orientation. Cette volonté de se servir de ces creux pour y concentrer le pigment explique peut-être pourquoi les points n’ont pas été frottés ensuite pour étaler le pigment, comme Michel Lorblanchet l’a mis en évidence pour la galerie du Combel de la grotte du Pech-Merle (Lot)[12]. Ici, rien de tel : le pigment est déposé par projection suivant une couche concentrée faite de petites particules plus ou moins coalescentes.

Le pigment rouge utilisé, d’après le code universel des couleurs des sols d’André Cailleux, est rouge faible (S 20) pour le centre et rouge (P 15) pour le halo. La nature du pigment (ocre, hématite ?) sera à déterminer par la suite.

Dans l’ensemble, les points semblent calibrés. On a en effet un diamètre moyen de 3,76 cm pour les 13 points, qui sont de forme circulaire, la valeur la plus faible étant 3,5 cm et la plus forte 5 cm. On remarquera que les points de forme circulaire sont situés dans leur majorité dans le deuxième groupe, en particulier pour les points 12, 13, 14, 15 et 17, qui ont été soufflés à intervalles réguliers le long du bord rocheux, qu’ils semblent ainsi souligner.

- À propos d’intervalles

On constate pour le deuxième groupe de points l’existence de deux ensembles cohérents :

- un premier ensemble de points qui suivent le bord rocheux et forme une ligne de points à l’espacement régulier moyen de 4,5 cm ;

- un second ensemble de points qui forment une structure elliptique à l’espacement moyen de 3,7 cm.

Pour le premier groupe de points, une structure résiduelle, avec un intervalle moyen de 4,5 cm, semble apparaitre. Était-ce le sommet d’une structure circulaire dont le développement se situerait dans la partie aujourd’hui tombée ?

On ne peut qu’être frappé de la similitude de cette nappe de points avec celle que l’on retrouve dans la galerie du Combel de la grotte du Pech-Merle, où là aussi des lignes de points sont associées à des points assemblés en lignes courbes. Il n’est pas inintéressant de souligner aussi que dans cette même galerie se trouve une nappe de points associée à des mains frottées[13].

La nappe de points rouges peut donc, dans l’état actuel de la paroi, se décomposer en trois ensembles :

- une ligne simple de points ;

- une ligne recourbée de points, ou une ellipse de points ;

- un demi-cercle de points.

Chacune de ces structures se retrouve fréquemment en art pariétal[14]. Mais leur assemblage est beaucoup plus rare.

Tracés noirs

Deux traits parallèles noirs résiduels, inscrits dans un rectangle horizontal de 15 × 10 cm, se trouvent à gauche du point no 16. Ils semblent indiquer que le jeu dialectique entre le rouge et le noir sur le panneau ne se résumait pas à l’opposition entre les points et les mains négatives. Cependant, la présence de ces deux traits ne remet pas, pour l’heure, en cause le caractère abstrait dudit panneau.

Notes et références

- Notice no PA00132884, base Mérimée, ministère français de la Culture

- carte géologique au 1/50 000, 1976

- Muet, 1985

- Groupe spéléologique de la Corrèze, 1976, p.42

- Rodet, 1991, 2002

- Mangin, communication orale

- d'après Joël Rodet (UMR 6143 du CNRS, Université de Rouen)

- Couchard, 1976, p.43

- Couchard et al., 1984, p.357

- Jacques Tixier, 1977, p.504

- Tauxe, 1999

- Lorblanchet, 1989, p.86

- ibid., p. 94, fig. 6

- Pobeda, 1976

Bibliographie

- J. Couchard, La grotte du Moulin de Laguenay et ses peintures préhistoriques au soulier de Lissac près Brive (Corrèze). Bull. de la Soc. Sci. Hist. et archéo. de la Corrèze, t. 98, pp. 43-47 (1976)

- J. Couchard, Groupe spéléologique de la Corrèze, G. Mazière, P. Raynal, Grotte du Moulin de Laguenay in Collectif, L’Art des cavernes, Atlas des Grottes Ornées Paléolithiques Françaises, Paris, Éd. Ministère de la Culture, pp. 355-357 (1984).

- Groupe spéléalogique de la Corrèze, La grotte du Moulin de Laguenay. Bull. de la Soc. Sci. Hist. et Archéo. de la Corrèze, t. 98, pp. 41-43 (1976)

- André Leroi-Gourhan, Les religions de la Préhistoire. Paris, PUF, 154 p., 1971.

- Étude des signes pariétaux paléolithiques. Annuaire du Collège de France, Résumé des cours et travaux, rééd. 1992, l’Art pariétal, langage de la Préhistoire, Grenoble, Éd. Jérôme Million, pp. 315-328 (1977-78).

- M. Lorblanchet, Peindre sur les parois des grottes. Dossiers d’archéologie, no 46, septembre-octobre, p.35 (1980).

- Nouvelles découvertes d’art pariétal paléolithique en Quercy in Collectif, L’Art pariétal paléolithique, Actes des colloques de la Direction du Patrimoine, Périgueux-Le Thot, , Paris, Ed. Ministère de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire, pp. 79-107 (1989)

- L’art préhistorique du Quercy. Portet-sur-Garonne, Ed. Loubatières, 94 p. (2004)

- P. Muet, Structure, fonctionnement et évolution de deux systèmes aquifères karstiques du nord du Causse de Martel (Corrèze). Thèse de 3e cycle, Université d’Orléans, 386 p., 1985.

- R. Pigeaud (avec la collaboration de Michel Bouchard et d’Eric Laval), La grotte ornée Mayenne-Sciences (Thorigné-en-Charnie, Mayenne) : un exemple d'art pariétal d'époque gravettienne en France septentrionale, Gallia-Préhistoire, vol. 46, pp. 1-154 (2004).

- R. Pigeaud, J. Primault, avec la collaboration de François Bourges, Matthieu Deveau, Geoffroy Heimlich, Jean-Dominique Lajoux, Eric laval, Nicolas Mélard, Hervé Paitier, Joël Rodet, Daniel Schelstraete, Isabelle Théry-Parisot), La grotte ornée du Moulin de Laguenay (Lissac-sur-Couze, Corrèze) Préhistoire du Sud-Ouest, no 13, fasc. 1, p.37-48.

- R. Pigeaud, J. Primault, Une première date pour la grotte ornée du Moulin de Laguenay (Lissac-sur-Couze, Corrèze) Préhistoire du Sud-Ouest, no 14, fasc. 1, p.161-162 (2007).

- M. Pobeda, Les ponctuations dans l’art pariétal paléolithique. Travaux de l’Institut d’art préhistorique, t. XVII, Université de Toulouse-Le Mirail, pp. 135-185 (1976).

- J. Rodet, Les karsts de la craie. Etude comparative, Thèse d’État, Université Paris-IV, 562 p. (1991).

- À la limite de la spéléologie, la karstologie de la craie, Spelunca – Mémoires 23, « Contributions à la spéléologie », p. 72-75 (1997).

- Le karst, milieu conservateur in J.-. C. Miskovsky (Dir.), Géologie de la Préhistoire, Éd. Géopré, Paris, PUO, Perpignan, 2e édition, p. 167-187 (2002).

- D. Tauxe, Participation figurative et abstraite du point dans l’iconographie pariétale de Lascaux, L’Anthropologie, t. 103, fasc. 4, pp. 531-548 (1999).

- J. Tixier, Circonscription du Limousin, Gallia-Préhistoire, t. 20, fasc. 2, pp. 504 (1977).

- P. Vidal, Lissac-sur-Couze (Corrèze). Grotte du Moulin de Laguenay, Etude du climat et contrôles photographiques, premiers résultats, rapport no 632, Ministère de la Culture, Direction du patrimoine, Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (1984)

- Carte géologique de la France, feuille de Brive-la-Gaillarde XXI-35, éditions BRGM (1976).