Grotte des Trémies

La grotte des Trémies, ou grotte de la Trémie, est une grotte sous-marine française située dans les Bouches-du-Rhône, sur le littoral des Calanques de Marseille. Elle fait partie du parc national des Calanques.

.jpg.webp)

| Coordonnées |

43° 12′ 03″ N, 5° 30′ 44″ E |

|---|---|

| Pays | |

| Région française|Région | |

| Département | |

| Massif |

massif des Calanques |

| Localité voisine | |

| Aire protégée |

| Type | |

|---|---|

| Altitude de l'entrée |

−12 m |

| Longueur connue |

62 m |

| Occupation humaine |

|

|

|

Elle a livré les plus anciens vestiges humains du massif des Calanques, datant du Paléolithique inférieur.

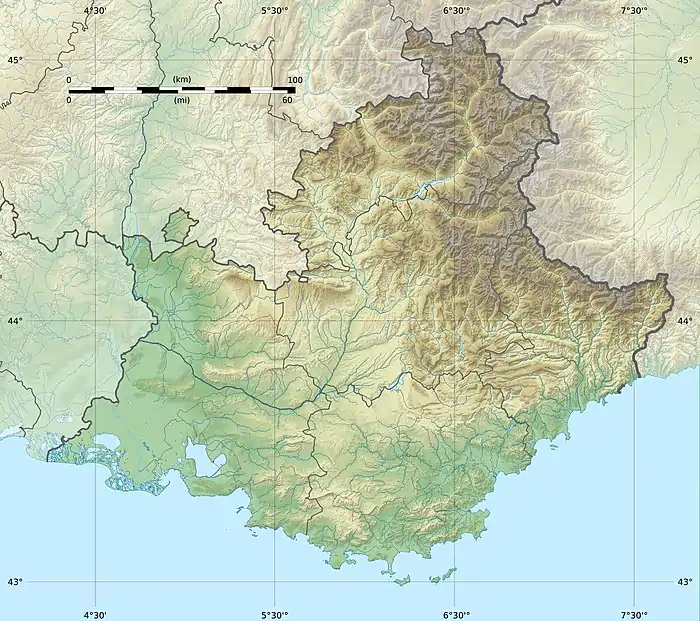

Situation

La grotte se trouve à environ 2 km au sud-ouest de Cassis, sur face sud-est[1] de la Pointe de la Cacau qui borde à l'ouest l'entrée de la calanque de Port-Miou[2] - [3] - [4].

La pointe de Cacau (on trouve aussi l'orthographe « Cacao[5] » ou « Cacaou[6] ») forme une presqu'île bordée de falaises de 10 à 20 m de hauteur, qui se prolongent sous la mer sur 10 à 25 m[5].

Vu la grande ancienneté d'occupation de la grotte, il est utile de se rappeler que la côte méditerranéenne a reculé et avancé au cours des temps préhistoriques. Par exemple il y a 18 000 ans, le rivage se trouvait à plus de 1 km vers le sud et plus de 5 km vers le sud-ouest. La grotte n’était donc alors ni en bord de mer ni a fortiori submergée[2].

À la sortie de la calanque de Port Miou, la Pointe de la Cacau à droite et le cap Cable à gauche.

La grotte Cosquer, haut-lieu des grottes ornées gravettiennes, est à 5 km à l'ouest à vol d'oiseau. Les deux grottes (et de nombreuses autres) font partie du parc national des Calanques[4].

Description

La grotte de la Trémie est l'une des nombreuses grottes immergées du massif des Calanques[7]. Surmontée d'anciennes carrières, elle a été creusée dans le calcaire urgonien[8].

Jean-Joseph Blanc (2000) lui donne une longueur de 61,8 m[9] mais les mesures spéléologiques indiquent un développement[N 1] de presque 70 m.

La grotte présente une dénivellation s'étageant entre −17 m de profondeur et 2 m au-dessus du niveau de la mer[1].

Selon la description par la FFESSM (plongée sous-marine), elle s'ouvre « à l'aplomb d'une trémie de chargement, sous la fenêtre de la construction dans l'escarpement sous-marin entre 11 et 17 m de profondeur »[1], ce qui suggère une hauteur de porche de 6 m.

Dans ce grand porche s'est accumulé un épais remplissage[N 2] - [10].

Au-delà du porche s'ouvre une grande salle au milieu de laquelle se trouve un gros pilier ; puis une plus petite au fond de laquelle s'ouvre une courte galerie. Trois « cloches », ou poches d'air s'y trouvent : une cloche atmosphérique dans la grande salle, une cloche sous pression dans la petite salle et une autre cloche atmosphérique au fond de la galerie courte[1] (ce sont les endroits où la grotte s'élève au-dessus de la surface de la mer).

Histoire récente

Découverte ?

Le navire Archéonaute a participé à partir de 1968 à une exploration des grottes de ce littoral[11], dont celle de la Trémie explorée en 1968 et 1969 sous la direction d'Eugène Bonifay et de Jean Courtin. Dans le même temps, R. Bonzom fait l'étude morphologique de la grotte[5]. En 1969 un puits de 6 m est creusé et busé dans le remplissage[12] de la salle d'entrée[13].

Archéologie

La grotte a été occupée dès le Paléolithique inférieur[14] (Acheuléen, avant 300 000 ans)[15] et au Paléolithique moyen (Moustérien)[2].

Les fouilles Bonnifay et Courtin ont livré un racloir et des ossements fossiles dans des grès de plage, premiers dépôts de la couche IIIf, que Bonnifay estime contemporaine de l'Interglaciaire Mindel-Riss, ou SIO 11 (410 000 ans - 370 000 ans)[16]. Ce sont les plus anciens vestiges humains du massif des Calanques[17]. À l'époque, la côte se trouvait environ 10 à 12 m plus bas[16].

La couche du Riss a livré des traces d'habitat humain sous forme de vestiges d'ossements et d'industrie lithique. La faune associée inclut quelques grands mammifères (cheval, proboscidien, cervidés) et des animaux plus petits (chauve-souris ou chiroptères, lagomorphes, rongeurs, oiseaux, batraciens et poissons)[16].

A également été découvert un foyer de culture moustérienne (rattachée à l'Homme de Néandertal), remontant à avant 40 000 ans.

Accident

Le , un accident de plongée mortel a lieu dans la grotte ; deux plongeurs suisses sont décédés après s'être perdus à cause de la turbidité de l'eau[18].

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Eugène Bonifay (dir.), « Antiquités archéologiques sous-marines », Gallia Préhistoire, vol. 13, no 2, , p. 585-592 (lire en ligne, consulté le ).

- Eugène Bonifay, « Circonscription des antiquités préhistoriques sous-marines », Gallia préhistoire, t. 16, no 2, , p. 529-531 (lire en ligne, consulté le ).

Description détaillée de la stratigraphie du site.

Description détaillée de la stratigraphie du site. - Jacques Collina-Girard, « La grotte Cosquer et les sites paléolithiques du littoral marseillais (entre Carry-le-Rouet et Cassis) », Méditerranée, t. 82, , p. 7-19 (lire en ligne, consulté le ).

- Jean-Joseph Blanc, « Les grottes du Massif des Calanques (Marseilleveyre, Puget, Archipel de Riou). Canevas tectonique, évolution et remplissages », Quaternaire, vol. 11, , p. 3-19 (lire en ligne, consulté le ).

- Jean-Joseph Blanc, « Les grottes du massif des Calanques (Marseilleveyre - Puget - Riou, France) : géologie, géomorphologie, sédimentologie », Varia, vol. 6, , p. 161-200 (lire en ligne, consulté le ).

Articles connexes

Notes et références

Notes

- En spéléologie, le développement correspond à la longueur cumulée des galeries interconnectées qui composent un réseau souterrain.

- Le remplissage, du point de vue archéologique, est l'accumulation de dépôts formant le sol qui recouvre la roche sous-jacente ; il est composé de couches de terre, de graviers et d'autres matériaux naturels. Ces couches peuvent contenir ou non des objets issus de l'industrie humaine, des vestiges humains, d'animaux ou de flore. Leur analyse paléopalynologique, une discipline initiée par Arlette Leroi-Gourhan dans les années 1950, est précieuse pour la détermination des variations climatiques de l'ensemble de la préhistoire.

Références

- « Grotte de la Trémie », sur www.plongeesouterraine.org (consulté le ).

Voir la carte locale en troisième figure de cette page pour la position exacte de la grotte.

Voir le plan de la grotte en deuxième figure. - Collina-Girard 1995, p. 12 (carte). Pour le déplacement du rivage au cours des temps, voir l'encadré dans la carte.

- Blanc 2000, p. 4 (carte).

- « Pointe de la Cacau, carte interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques », « Limites administratives » et « Hydrographie » activées. Vous pouvez bouger la carte (cliquer et maintenir, bouger), zoomer (molette de souris ou échelle de l'écran), moduler la transparence, désactiver ou supprimer les couches (= cartes) avec leurs échelles d'intensité dans l'onglet de "sélection de couches" en haut à droite, et en ajouter depuis l'onglet "Cartes" en haut à gauche. Les distances et surfaces se mesurent avec les outils dans l'onglet "Accéder aux outils cartographiques" (petite clé à molette) sous l'onglet "sélection de couches".

- Bonifay 1970, p. 587.

- Blanc 2012, paragr. n° 36, 94.

- Blanc 2000, p. 8.

- Blanc 2012, paragr. n° 94.

- Blanc 2000, p. 14, fig. 10.

- Blanc 2000, p. 9.

- Bonnifay 1970, p. 585.

- Bonifay 1970, p. 588.

- Bonifay 1970, p. 586.

- Collina-Girard 1995, p. 17.

- Collina-Girard 1995, p. 12.

- Bonnifay 1973, p. 530.

- Blanc 2012, paragr. n° 95.

- « Accident Trémie », sur www.plongeesouterraine.org.