Grotte de La Verna

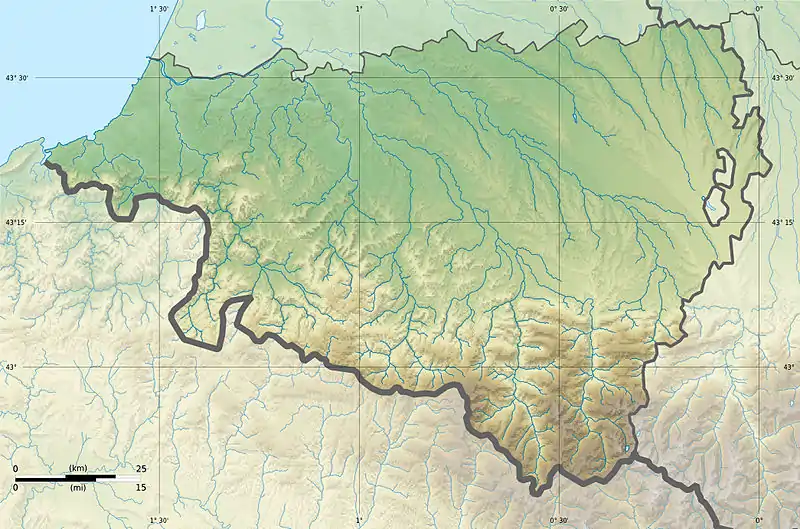

La grotte de La Verna, ou plus précisément salle de La Verna, est une cavité naturelle aménagée pour le tourisme, située dans la commune française de Sainte-Engrâce, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine. Un tunnel artificiel d’une longueur de 660 mètres donne accès à cette salle souterraine qui fait partie du réseau karstique de la Pierre-Saint-Martin.

| Coordonnées |

42° 58′ 45″ N, 0° 47′ 45″ O |

|---|---|

| Pays | |

| Région française|Région | |

| Département | |

| Massif | |

| Localité voisine |

| Type | |

|---|---|

| Altitude de l'entrée |

1 074 mètres |

| Longueur connue |

660 mètres |

| Période de formation |

200 000 ans |

|

|

|

C'est la plus grande salle souterraine aménagée pour être visitée, dans le monde[1].

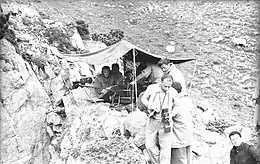

Elle est découverte le par les spéléologues Jimmy Théodor, Georges Lépineux, Daniel Epelly, Michel Letrône et Georges Ballandraux[2].

En 2003, une montgolfière avec à bord quatre personnes, réalise un vol spectaculaire dans la salle de La Verna[3].

Toponymie

Le nom de la salle vient des scouts lyonnais du « Clan de La Verna », qui ont aidé les tentatives de secourir Marcel Loubens, mort de ses blessures à la suite d'une chute dans le Gouffre Lépineux, en 1952. Daniel et Pierre Epelly, Michel Letrône, Milou et Georges Ballandraux étaient membres du « Clan de La Verna »[4].

Dimensions

La salle de La Verna a un diamètre de 245 mètres, une hauteur de 194 mètres, une surface de quatre hectares et demie et un volume de 3,6 millions de mètres cubes[5]. À l’est, à mi-hauteur, une rivière souterraine entre dans la salle.

Géologie

L’eau a creusé le réseau de la Pierre-Saint-Martin dans les calcaires du Crétacé par dissolution des carbonates. Les écoulements souterrains se concentrent au niveau du socle, constitué principalement des schistes paléozoïques insolubles. La salle de la Verna se trouve à l’endroit où la rivière Saint-Vincent rencontre le calcaire d'âge dévonien, dans le socle.

Sa genèse fait appel à un processus d'affouillement-soutirage mis en évidence par le géologue espagnol Juan San Martin en 1961 puis par le karstologue Eric Gilli en 1985[6]. La rivière a abandonné son cheminement original par la galerie Aranzadi — aujourd’hui à sec et suspendue au-dessus du vide de la salle — pour aller s’infiltrer dans les calcaires dévoniens. La salle a commencé à se former par soutirage et effondrement il y a 200 000 ans environ[7]. La discordance hercynienne est bien visible dans la salle[8].

La zone d’infiltration correspond à un karst de montagne dont l'altitude moyenne est de 2 000 mètres environ. L’eau ressort 1 500 mètres plus bas, par de grandes résurgences dans le vallon de Sainte-Engrâce[9].

Faune

Dans la cavité vivent de petits coléoptères endémiques de la famille des Carabidae. Ces animaux sont tous aveugles et dépigmentés.

Les deux espèces les plus abondantes à la Verna sont Aphaenops loubensi et Aphaenops cabidochei[10]. Les Aphaenops sont très hygrophiles. Après l’accouplement, la femelle pond un seul œuf. Une larve éclot et va se nymphoser directement en adulte, sans s’alimenter.

Cette faune a été étudiée dans les années 1960 par le biologiste Michel Cabidoche. Depuis le lancement du projet de valorisation touristique en 2010, l’évolution de cette faune est suivie par une équipe de recherche, dirigé par le Professeur Arnaud Faille, du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN)[11].

Historique et acteurs

Jalons chronologiques

- 1950 : découverte et exploration du gouffre Lépineux dans le massif de La Pierre Saint Martin (plus grande verticale jamais descendue, à l’époque)[4].

- : Mort de Marcel Loubens (spéléologue) durant les explorations[12].

- : Georges Lépineux, Jimmy Théodor, Daniel Epelly, Michel Letrône et Georges Ballandraux découvrent la salle de La Verna[13].

- 1956 : EDF projette de capter la rivière qui coule dans La Verna et décide de creuser un tunnel pour accéder à la salle. Les travaux durent 4 ans. Pour des raisons techniques le projet est abandonné. Les spéléologues utilisent alors le tunnel pour avoir un accès facile au réseau et continuer les explorations[14].

- Début des années 2000 : la SHEM (Société Hydroélectrique du Midi) lance un nouveau projet d’installation d’une usine hydroélectrique.

- En un relevé en 3D de la salle de La Verna est réalisée [15].

- : La SHEM commence les travaux. Elle ouvre la piste d’accès à travers la montagne, restaure et conforte la galerie, fait poser une passerelle au-dessus du vide dans la grotte de La Verna et crèe un mini-barrage de 200 mètres cubes au sommet de la salle. Plus de 3 kilomètres de conduites forcées sont enterrées. Le projet est innovant et totalement intégré à l’environnement. Conçu avec les parties prenantes du territoire, cet aménagement hydraulique a permis entre autres l’ouverture du site de La Verna au tourisme[16] - [17].

- : le SIVU valide les principes de visites et d’exploitation proposés par le Comité Départemental de Spéléologie 64.

- : La grotte de la Verna ouvre ses portes au grand public. L’exploitation touristique est confiée par délégation de service public à la SAS (Société par Actions Simplifiée) La Verna Pierre Saint-Martin dont le capital est réparti entre deux actionnaires : la Verna Participation et le Comité départemental de spéléologie 64[18]

L’exploration du réseau de la Pierre-Saint-Martin continue à ce jour[19] - [20].

Partenaires

Le projet associe :

- trois communes (Sainte-Engrâce, Arette et Aramits) regroupées au sein du SIVU La Verna ;

- la Fédération française de spéléologie représentée par le Comité Départemental Spéléo 64 ;

- l’Association de la recherche spéléologique internationale Pierre Saint-Martin (ARSIP) ;

- la Société Hydro-électrique du Midi (SHEM) filiales du Groupe GDF-SUEZ ;

- l’Office national des forêts (ONF), l’Agence publique de gestion locale et Euskal Concept Bâtiment (maîtrise d’œuvre).

Il est soutenu par :

- l’Union européenne ;

- l’État français;

- le conseil régional d’Aquitaine ;

- le conseil général des Pyrénées-Atlantiques.

Tourisme

Parmi les sites naturels de la région Nouvelle-Aquitaine, le site se classe sixième en termes de fréquentation touristique en 2018 avec 98 481 visiteurs[21].

Références

- « Valorisation touristique de la salle souterraine La Verna Pierre Saint-Martin - Ministère du Développement durable », developpement-durable.gouv.fr

- « Bientôt un siècle d’explorations à la Pierre-Saint-Martin » - ARSIP no 16 p. 43-57 – Ed. ARSIP - 1989

- Charles-Antoine Idrac, « On a volé sous la terre », sur onavolesouslaterre.free.fr, (consulté le )

- Jacques Labeyrie, les découvreurs du gouffre de la Pierre Saint-Martin, éditions Cairn,

- [PDF] « ? »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur atm3d.com (consulté le )

- Eric Gilli, « Les grandes cavités souterraines, études et applications », Karstologia : revue de karstologie et de spéléologie physique, vol. 7, no 1, , p. 2–10 (DOI 10.3406/karst.1986.2113, lire en ligne, consulté le )

- [PDF] « La salle de la Verna, réseau de la Pierre Saint Martin : visite géologique », sur Géolval, (consulté le )

- Vincent Lignier, « Discordance hercynienne dans la salle de la Verna, gouffre de la Pierre-Saint-Martin (Arette - Aramits - Sainte-Engrâce, Pyrénées Atlantiques) », sur planet-terre.ens-lyon.fr, (consulté le )

- Michel Douat et Jean-Noel Salomon, « Nouveaux traçages sur le massif de la pierre Saint-Martin (Pyrénées-Atlantiques). Choix d'un site pour l'implantation d'une nouvelle station d'épuration », Karstologia : revue de karstologie et de spéléologie physique, no 23, , p. 9–18 (lire en ligne, consulté le )

- « Aphoenops ochsi cabidochei-Aphaenops de Cabidoche-Présentation », sur Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) (consulté le )

- « De la vie à La Verna », sur Sud-Ouest (consulté le )

- J.-O. M. et G. Mo., « Le drame du gouffre de la Pierre-Saint-Martin », sur Le Figaro, (consulté le )

- Jacques Attout – « Les hommes de la Pierre Saint Martin » - Collection Marabout Junior n°40 – 1954

- Corentin Queffelec – « Jusqu'au fond du gouffre - Tome 1 » - Arcora - 1968 (réédition Spéléo Éditions 1994)

- Eric Varrel, Fédération française de spéléologie, « Le clone numérique de la salle de la Verna », Spelunca., Paris, Fédération française de spéléologie, no 98, , p. 25-42 (ISSN 0249-0544, lire en ligne).

- « Magazine H2o - 2. Une cavité souterraine devenue centrale électrique - Un barrage au centre de la Terre - Infrastructures-Développement durable », sur H2O Magazine (consulté le )

- « La Verna- Saint-Engrace un barrage au centre de la terre », sur L'Ardèche,moun poî, (consulté le )

- « Saint-Engrace (64) : les grottes de La Verna ouvrent leurs portes au public », sur Sud-Ouest, (consulté le )

- « Verna. Trois p'tits trous et puis s'en vont... », sur le site du Groupe Auscitain de Spéléologie (GAS), (consulté le )

- Alexandre Pont et Paul De Bie, « Synthèse générale des réseaux », sur Association pour la recherche spéléologique internationale à la Pierre Saint Martin, .

- « Les 10 sites touristiques naturels les plus visités en Nouvelle-Aquitaine en 2018 », Sud Ouest, 2 novembre 2019, p. 3.