Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mk III

Le GSLV-III (acronymes de Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III) ou LVM3 est un lanceur qui est développé par l'agence spatiale indienne (ISRO) depuis les années 2000. Il est principalement destiné à lancer des satellites lourds en orbite géostationnaire permettant ainsi à l'Inde de devenir moins dépendante des lanceurs étrangers. LVM3 utilise les solutions techniques mises au point sur le GSLV, mais n'est pas dérivée de son prédécesseur. Aucun étage de la GSLV-II n'a été repris. La fusée GSLV-I comprenait un troisième étage cryogénique de technologie russe, qui devait être remplacé par un moteur identique de fabrication indienne pour le lanceur GSLV-II. Les États-Unis ayant empêché le transfert de technologie entre la Russie et l'Inde en application du régime de contrôle de la technologie des missiles, le projet GSLV-II a été abandonné donnant lieu à la création du lanceur LVM3 utilisant un moteur cryogénique développé localement.

| GSLV Mk III Lanceur spatial | |

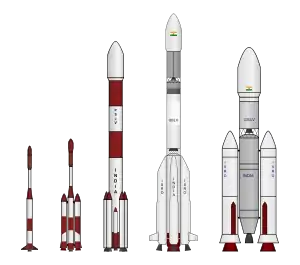

Schéma du LVM3 | |

| Données générales | |

|---|---|

| Pays d’origine | |

| Premier vol | (version à 2 étages) |

| Statut | Opérationnel |

| Lancements réussis | 4 |

| Hauteur | 43 m |

| Masse au décollage | 643 tonnes |

| Étage(s) | 2 |

| Base(s) de lancement | Satish-Dhawan |

| Charge utile | |

| Orbite basse | 8 000 kg |

| Transfert géostationnaire (GTO) | 4 500 kg |

| Motorisation | |

| Propulseurs d'appoint | 2 x S200 4 327 kN (propergol solide) |

| 1er étage | L110 : 2 x Vikas : 805 kN |

| 2e étage | CUS27 : 1 x CE-20 : 189 kN |

Historique

Les versions Mk I et Mk II

L'Inde met au point une série de lanceurs -SLV (premier vol en 1979), ASLV (1987) et enfin PSLV (1993) - en ayant recours essentiellement à la propulsion à propergol solide ou à des moteurs-fusées à ergols liquides utilisant des technologies anciennes (moteur Vikas). Depuis sa mise en fonction le lanceur PSLV assure le lancement de satellites nationaux vers l'orbite basse mais il n'est pas assez puissant pour desservir des orbites plus hautes. Pour parvenir à placer notamment ses satellites de télécommunications (INSAT) en orbite géostationnaire, l'agence spatiale indienne, l'ISRO, développe un nouveau lanceur baptisé GSLV (acronyme de Geosynchronous Satellite Launch Vehicle c'est-à-dire Lanceur de satellite géosynchrone). Le premier et deuxième étage sont identiques à ceux du lanceur PSLV. Le lanceur dispose de quatre propulseurs d'appoints propulsés chacun par un moteur Vikas. Enfin le troisième étage utilise pour la première fois en Inde un moteur cryogénique. Devant les difficultés de mise au point de cette technique, une première version de ce lanceur (version MK I) utilise un moteur russe KVD-1. Celui-ci développé à compter de 1994 pour le lanceur russe Proton mais jamais mis en œuvre, a une poussée de 75 kN. L'Inde acquiert la licence pour construire le moteur sur son territoire mais le gouvernement américain impose une limitation au nombre de moteurs construits principalement pour contenir la concurrence à laquelle ses lanceurs nationaux doivent faire face de la part des fusées étrangères (les fusées européennes, russes et chinois prennent à cette époque prennent une large part du marché des lancements commerciaux). Le premier vol a lieu le . Le lanceur effectue en tout six vols avec un succès mitigé (2 totaux et 2 partiels). Le lanceur permet d'accroitre la capacité de lancement de 100% par rapport au PSLV avec une augmentation de la masse au décollage de 30%. Néanmoins ses performances sont relativement médiocres si on les compare à celle de la fusée Ariane 4 GL : celle-ci, dont la masse au décollage est quasi identique, permet de placer 4,2 tonnes en orbite de transfert géostationnaire alors que la GSLV ne peut placer que 2,5 tonnes[1].

Au début de la décennie 2010, le moteur cryogénique indien CUS est au point avec des performances très proches du moteur russe, et une nouvelle version du lanceur, baptisée MKII, est produite. Mais le premier vol, qui a lieu le , est un échec dû à la défaillance de la turbopompe de ce moteur. Le deuxième vol n'a lieu que quatre plus tard, le et cette fois est un succès[1]. Le lanceur est par la suite lancé au rythme d'un vol par an.

La version Mk III

Le développement du GSLV MkIII reçoit le feu vert du gouvernement indien le 17 aout 2002. Le budget affecté au projet est de 4 250 millions de roupies [2]. L'objectif est d'effectuer un premier exemplaire une dizaine d'années plus tard. Cet objectif ne sera pas tenu à la suite des problèmes de mise au point rencontré par les modèles MK I et MK II. La version Mk III de la GSLV très différente des versions précédents qui permet de doubler les performances de la Mk II (4,5 tonnes sur une orbite de transfert géostationnaire). Le nouveau lanceur reprend l'architecture des fusées Ariane 5 et Titan avec deux énormes propulseurs à poudre S200 qui flanquent un premier étage L-110 doté d'une propulsion à ergols liquides. Ils fournissent 100 % de la poussée totale au décollage (8 654 kN) et représentent les trois quarts de la masse totale du lanceur (640 tonnes). Le premier étage utilise deux moteurs Vikas dans une version améliorée. Le lanceur dispose d'un étage de moins que ses prédécesseurs : le dernier étage cryogénique oxygène/hydrogène utilise un nouveau moteur de fabrication nationale CE-20 avec une poussée presque triplée (200 kN) par rapport au moteur CUS équipant la génération précédente. Les tests du propulseur d'appoint S200 débutent en 2010 en utilisant le banc d'essais du S139 des fusées PSLV aménagé pour prendre en charge cette fusée de dimension nettement plus importante. Ces tests s'achèvent en 2011. L'étage L-110 complet débute ses tests en qui sont achevés en septembre de la même année. Les tests les plus complexes concernent le moteur cryogénique CE-20. Les premiers tests débutent en 2014 mais ne sont achevés qu'en 2017[3]. Aussi le premier lancement, qui a lieu le , utilise un étage cryogénique factice. Son objectif est de valider le fonctionnement en vol des gros propulseurs à propergol solide. Le vol de la fusée, qui emporte le démonstrateur de rentrée atmosphérique CARE, effectue un vol suborbital, est un succès. À l'issue du vol la charge utile amerrit dans l'océan Indien et est récupérée[4]. Le lanceur complet avec son étage cryogénique effectue son premier vol le et place en orbite un satellite de télécommunications indien GSAT-19 de 3,1 tonnes[5]. L'orbite est toutefois légèrement différente de celle prévue car le système de guidage n'a pas su prendre en compte la poussée plus élevée que prévu du moteur du troisième étage[6]. Le vol suivant a lieu le .

Caractéristiques détaillées du lanceur

Le lanceur a une masse au décollage de 643,5 tonnes, et est haut de 43,3 mètres. L'exemplaire du lanceur qui a volé en 2018 peut placer 4,5 tonnes en orbite de transfert géostationnaire et environ 10 tonnes en orbite basse.

Propulseurs d'appoint

Le lanceur dispose de deux propulseurs d'appoint S200 qui fournissent toute la poussée au décollage. Chaque propulseur d'appoint a une masse de 238 tonnes dont 206,6 tonnes de propergol solide. Son diamètre est de 3,2 mètres et il est long de 26,2 mètres. Il est constitué de trois segments remplis d'un propergol à base de Polybutadiène hydroxytéléchélique. Chaque propulseur fournit une poussée de 441 tonnes (4 327 kiloNewton). Le profil de la poussée est de type M. L'impulsion spécifique au sol est de 227 secondes et la pression moyenne dans la chambre de combustion est de 39,9 bars (pression maximale 56,9 bars). La tuyère, dont le rapport de section est de 12,1, est orientable avec un débattement de 5,5° à une vitesse de 10°/seconde. Les modifications de son orientation sont réalisées à l'aide de deux pistons (force de 294 kN) actionnés par un système hydro-pneumatique mis en mouvement par un circuit d'huile et de l'azote stocké sous haute pression dans un réservoir cylindrique accolé à la base du propulseur d'appoint. Le changement d'orientation d'une tuyère permet d'agir sur les mouvements de lacet et le tangage. Le mouvement de roulis du lanceur sont contrôlés en agissant simultanément sur les deux tuyères. La durée de la combustion est de 130 secondes. Les propulseurs d'appoint se détachent de la fusée à l'aide de dispositifs pyrotechniques et s'en éloignent grâce à l'action de 6 petites fusées à propergol solide[3].

Premier étage

Le premier étage L110 emporte 118 tonnes d'ergols et a une masse totale de 127,5 tonnes. Il est long de 21,39 mètres pour un diamètre de 4 mètres. Il est propulsé par deux moteurs Vikas améliorés d'une poussée unitaire de 80 tonnes (806 kN) de poussée (troisième vol) qui brulent un mélange hypergolique de N2O4 et d'UH 25. Ces moteurs sont alimentés par un générateur de gaz et ont une impulsion spécifique de 283 secondes au niveau du sol. La durée de fonctionnement est de 200 secondes. Le rapport de section de la tuyère, optimisée pour un fonctionnement à basse altitude, est de 14. Le contrôle d'orientation est réalisé dans les trois dimensions est obtenu en faisant pivoter les deux moteurs[3].

Étage supérieur

L'étage supérieur est propulsé par un moteur-fusée à ergols liquides CE-20 alimenté par 28 tonnes d'oxygène et hydrogène liquides. L'étage, dont la structure est en aluminium, a une masse à vide de 5 tonnes. Il est long de 13,55 mètres et son diamètre est de 4 mètres. Le moteur-fusée qui est alimenté en ergols par un générateur de gaz à cycle ouvert fournit une poussée de 200 kiloNewton) légèrement modulable (180-220 kN). La pression dans la chambre de combustion est de 60 bars et l'impulsion spécifique dans le vide est de 443 secondes. Le contrôle d'attitude est réalisé à l'aide de deux moteurs-verniers. Lorsque le moteur principal, ce sont des moteurs à gaz froid qui maintiennent l'orientation de la fusée. Le moteur a une masse à sec de 588 kilogrammes et le rapport de section de sa tuyère optimisée pour fonctionner dans le vide est de 100. La durée maximale de combustion est de 640 secondes. Le moteur-fusée peut être rallumé plusieurs fois. Le troisième étage héberge également les ordinateurs embarqués et la centrale à inertie du lanceur[3]. Le mercredi 12 janvier 2022, l'ISRO annonce avoir réalisé un essai de mise à feu d'une durée de 720 s dans le cadre de la qualification du moteur en vue du programme de vols habités Gaganyaan[7].

Coiffe

Le lanceur dispose d'une coiffe de 5 mètres de diamètre et de 10,7 mètres de haut réalisée en aluminium. Sa masse est de trois tonnes. La coiffe est larguée dès que la pression ambiante est suffisamment basse environ 253 secondes après le décollage dans le cas d'un vol nominal[8] - [3].

Déroulement d'un vol

Ce qui suit est la chronologie du vol de 2017 au cours duquel la fusée a placé un satellite de télécommunications sur une orbite de transfert géostationnaire. Comme les lanceurs américains Titan III et IV, le lanceur GSLV-III décolle en utilisant uniquement ses propulseurs d'appoint. Les deux moteurs Vikas du premier étage sont allumés à t+115 secondes après le décollage alors que la fusée se trouve à une altitude 41 kilomètres et a atteint une vitesse de 1,6 km/seconde. A t+141 secondes les deux propulseurs d'appoint sont largués alors que le lanceur se trouve à 62 kilomètres d'altitude. La coiffe est larguée à t+226 secondes lorsque les forces aérodynamiques ne présentent plus de risque pour la charge utile. La fusée est alors à une altitude de 116 kilomètres. Cinq minutes et 17 secondes après le lancement, les moteurs du premier étage sont coupés. La fusée a atteint une altitude de 165 kilomètres et sa vitesse est de 4,4 km/s. Une seconde plus tard l'étage est largué et encore deux secondes plus tard le moteur-fusée du troisième étage est allumé. Il fonctionne durant 10 minutes fournissant une vitesse additionnelle de 5,8 kilomètres par seconde[5].

Installations de lancement

Le lanceur GSLV-III est préparé et décolle depuis le deuxième complexe de lancement du centre spatial Satish-Dhawan. Les étages du lanceur sont assemblés sur une plateforme mobile qui a été amenée dans un bâtiment d'assemblage fixe. Une fois le lanceur prêt la plateforme est amenée doucement jusqu'au pas de tir. La fusée décolle depuis la plateforme.

Historique des lancements

| N° vol | Version | Date de lancement | Base de lancement | Charge utile | Description | Orbite | Masse | Résultat |

| X | LVM3-X | Centre spatial Satish-Dhawan | Ce vol utilise une version factice de l'étage supérieur C25. | Vol suborbital | 3 775 kg | Succès | ||

| D1 | Mk III | Centre spatial Satish-Dhawan | Satellite de télécommunications. | Orbite de transfert géostationnaire | 3 500 kg | Succès | ||

| D2 | Mk III | Centre spatial Satish-Dhawan | Satellite de télécommunications. | Orbite de transfert géostationnaire | 3 500 kg | Succès | ||

| M1 | Mk III | Centre spatial Satish-Dhawan | Sonde spatiale lunaire. | Orbite elliptique terrestre puis transfert vers la Lune | 3 290 kg | Succès | ||

| M2 | Mk III | Centre spatial Satish-Dhawan | Satellite de télécommunications. | Orbite basse | 5 796 kg[9] | Succès | ||

| Mk III | Centre spatial Satish-Dhawan | Satellite de télécommunications. | Orbite basse | 5 805 kg[10] | Succès | |||

| Lancements planifiés | ||||||||

| Mk III | 1er trimestre 2023[11] - [12] | Centre spatial Satish-Dhawan | Sonde spatiale lunaire. | Orbite elliptique terrestre puis transfert vers la Lune | ? kg | Prévu | ||

| Mk III | [13] | Centre spatial Satish-Dhawan | Test d'une capsule spatiale | Orbite basse | ? kg | Prévu | ||

| Mk III | [13] | Centre spatial Satish-Dhawan | Test d'une capsule spatiale | Orbite basse | ? kg | Prévu | ||

| Mk III | [14] | Centre spatial Satish-Dhawan | Sonde spatiale vénusienne | Orbite elliptique terrestre puis transfert vers Vénus | 2 500 kg | Prévu | ||

| Mk III | Centre spatial Satish-Dhawan | Vol orbital habité | Orbite basse | 7 800 kg | Prévu | |||

| Mk III | À définir | Centre spatial Satish-Dhawan | Satellite de télécommunications. | Orbite de transfert géostationnaire | 3 500 kg | Prévu | ||

Notes et références

- (de) Bernd Leitenberger, « Die GSLV », ] (consulté le )

- (en) Brian Harvey, Henk H F Smid et Theo Pirard, Emerging space powers : The new space programs of Asia, the Middle East ans South America, Springer Praxis, (ISBN 978-1-4419-0873-5), p. 231

- (en) Patrick Blau, « GSLV Mk. III Launch Vehicle », sur Spaceflight101, ] (consulté le )

- (en) « India completes historic space shot », sur Space Exploration Network

- (en) Patrick Blau, « India’s Most-Powerful Rocket Successfully Reaches Orbit », sur Spaceflight101, ] (consulté le )

- (en) Patric Blau, « India’s GSAT-19 Reaches Geostationary Orbit after Off-Target Injection », sur spaceflight101.com,

- Antoine Meunier, « 1er essai de qualification moteur en vue du projet Gaganyaan »

, sur lachroniquespatiale.com, (consulté le )

, sur lachroniquespatiale.com, (consulté le ) - (en) Norbert Brugge, « LMV3 », sur Spacerockets, ],

- « LVM3 M2 / OneWeb India-1 Mission », sur www.isro.gov.in (consulté le )

- « LVM3 M3/OneWeb India-2 mission accomplished successfully », sur www.isro.gov.in (consulté le )

- (en-US) « India targets August launch for Chandrayaan-3 lunar lander », sur SpaceNews, (consulté le )

- (en) GOVERNMENT OF INDIA, « GOVERNMENT OF INDIA DEPARTMENT OF SPACE LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 556 TO BE ANSWERED ON WEDNESDAY, JULY 20, 2022 PRIVATE PARTICIPATION IN SPACE » [PDF],

- (en) « EXCLUSIVE: No Gaganyaan unmanned flight this year », sur The Week (consulté le )

- (en-US) « India’s Shukrayaan orbiter to study Venus for over four years, launches in 2024 », sur SpaceNews, (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

- GSLV Mk I et Mk II

- PSLV et SSLV, les deux autres lanceurs indiens en activité

- Programme spatial de l'Inde