Fougasse incendiaire

Une fougasse incendiaire (en anglais : flame fougasse, parfois « fougasse » tout court, ou « foo gas »[2]) est un type de mine terrestre qui utilise une charge explosive pour projeter un liquide enflammé sur une cible[3] - [4]. Elle fut initialement développée par le Petroleum Warfare Department en Grande-Bretagne comme une arme anti-char lors de la menace d'une invasion allemande en 1940 et en riposte à la préparation de l'Opération Seelöwe. Durant cette période, environ 50 000 barils de liquide furent déployés en 7 000 batteries, principalement dans le sud de l'Angleterre et, un peu plus tard, sur 2 000 sites en Écosse[5]. Bien que jamais entrée en usage en Grande-Bretagne, l'arme fut utilisée plus tard en Grèce[5].

| Fougasse incendiaire | |

Une démonstration de fougasse incendiaire, quelque part en Grande-Bretagne, vers 1940. Une voiture est entourée par les flammes et un énorme nuage de fumée. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Pays | |

| Type | Lance-flammes |

| Fabricant | Petroleum Warfare Department et William Howard Livens |

| Période d'utilisation | 1940-1941 |

| Durée de service | 1940-présent |

| Production | 50 000 en Grande Bretagne |

| Caractéristiques techniques | |

| Portée pratique | 27 m[1] |

| Cadence de tir | Un seul coup |

Un peu plus tard durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et l'Union soviétique développèrent des mines incendiaires fonctionnant selon un principe légèrement différent. Après la guerre, des fougasses incendiaires similaires à la conception originale britannique furent utilisées dans un certain nombre de conflits, notamment dans les guerres de Corée et du Viêt Nam, où elles étaient improvisées à partir d'éléments facilement disponibles[6]. De nos jours, dans les manuels de bataille des armées, elle est considérée comme un expédient sur le champ de bataille[6].

Origine

Après l'évacuation de Dunkerque en 1940, la Grande-Bretagne dut faire face à une pénurie critique d'armes anti-chars (beaucoup avaient dû être laissées en France). Néanmoins, l'une des rares ressources disponibles restait le pétrole, car les approvisionnements destinés à l'Europe continentale remplissaient les installations de stockage britanniques[7].

Maurice Hankey, alors ministre sans portefeuille, rejoint le Comité ministériel sur la défense civile (CDC), présidé par Sir John Anderson, le secrétaire d'État au Département de l'Intérieur (Home Office) et au Ministère de la Sécurité civile (Ministry of Home Security)[8]. Parmi de nombreuses idées, Hankey « sortit de son écurie un cheval de bataille qu'il avait monté dans la guerre de 1914 - 1918 — à savoir l'utilisation de la combustion du pétrole à des fins défensives ». Il pensait que le pétrole ne devrait pas être seulement soustrait à un envahisseur, mais être utilisé pour lui nuire[9].

Vers la fin juin, Hankey présenta son projet lors d'une réunion de la Commission de contrôle du pétrole et produisit, pour le commandant en chef des Home Forces Edmund Ironside, un résumé de son journal sur des expériences menées avec du pétrole lors de la Première Guerre mondiale[9]. Le , Winston Churchill autorisa Geoffrey Lloyd, le secrétaire aux hydrocarbures, à poursuivre des expériences sous la supervision générale d'Hankey[9]. À cette fin, le Petroleum Warfare Department (PWD) fut créé et chargé de développer des armes et des tactiques. Sir Donald Banks fut mis à la tête de ce département[10].

Le PWD reçut bientôt l'aide de William Howard Livens[11] - [12]. Livens était bien connu pour son invention lors de la Première Guerre mondiale : le « Livens Gas And Oil Bomb Projector », connu plus simplement sous le nom de mortier Livens. Cette arme était un simple mortier lourd qui pouvait lancer un projectile contenant environ 30 livres (14 kg) d'explosifs, de pétrole incendiaire ou, plus couramment, de gaz toxique phosgène. Le grand avantage du mortier Livens était son faible coût, ce qui permit d’en installer des centaines, voire des milliers en certaines occasions, pouvant être mis à feu simultanément pour prendre l'ennemi par surprise[13] - [14] - [15].

Une des démonstrations du PWD, ayant probablement eu lieu à la mi-juillet à Dumpton Gap[nb 1], fut particulièrement prometteuse. Un baril de pétrole explosa sur la plage ; Lloyd a dit avoir été particulièrement impressionné lorsqu’il vit une partie des officiers de haut rang, assistant à ce test du haut d'une falaise, faire « un mouvement précipité en arrière »[11]. Le travail était dangereux, Livens et Banks expérimentaient un fût de cinq gallons dans les galets à Hythe quand un court-circuit déclencha plusieurs armes. Par chance, la batterie de fûts, où le groupe se tenait, n’explosa pas[10].

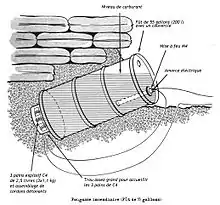

Les expériences conduisirent à un dispositif particulièrement prometteur : un fût métallique d’une capacité de quarante gallons[nb 2] enterré dans un talus avec seulement une extrémité exposée à l’air libre. À l'arrière du fût est placé un explosif dont la mise à feu entraîne la rupture du contenant et projette vers l’avant un jet enflammé d'environ 3 m de large et 27 m de long[1]. La conception n'est pas sans rappeler une arme datant de la fin de l'époque médiévale appelée fougasse : un baril de poudre placé dans un trou et recouvert de roches, l’explosif était mis à feu par un détonateur au moment opportun. La nouvelle arme de Livens fut donc baptisée « fougasse incendiaire »[10]. Elle fut expérimentée en présence de Clement Attlee, Maurice Hankey et du général Liardet, le [10].

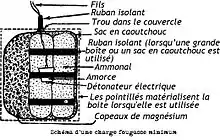

Les expérimentations de la fougasse incendiaire continuèrent au même rythme et l’arme évolua rapidement. Au début, le mélange incendiaire était composé de 40 % d'essence et de 60 % de fioul, un mélange calculé pour être inutilisable comme carburant pour les véhicules. Une concoction de goudron, de chaux et de gel d'essence connu sous le nom « 5B » fut également développée. « 5B était une pâte onctueuse, collante, de couleur foncée, qui brûlait violemment pendant de longues minutes, et se collait facilement à quelque chose dès qu’elle entrait en contact et ne coulait pas en brûlant. »[10] Au début, la conception de la fougasse incendiaire était un arrangement complexe de charges explosives : une petite à l'avant pour enflammer le carburant et une charge principale à l'arrière pour projeter le carburant vers l’avant[10] - [17]. Une découverte importante fut faite par la suite : ajouter des copeaux d’alliage de magnésium (des résidus de tournage) à la charge principale à l'arrière du fût permettait d’obtenir un allumage fiable sans avoir la nécessité d'une charge d'allumage séparée et son câblage associé[10]. L'alliage composé d'environ 90 % de magnésium et de 10 % d'aluminium était, à l'époque, connu sous le nom commercial d'« Elektron ».

Différentes conceptions

La conception originale britannique de la fougasse incendiaire comprenait trois variantes principales : la fougasse de sécurité, le demigasse et la sauteuse de haie (hedge hopper). Elles utilisaient toutes le même fût et des charges explosives pré-préparés similaires. Quelques détails de la construction étaient différents ainsi que la quantité d'ammonal utilisée pour la charge propulsive[18].

Fougasse de sécurité

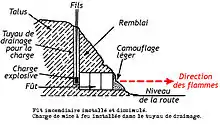

La forme la plus commune de la fougasse incendiaire était la fougasse de sécurité qui était construite comme suit : un baril de mélange incendiaire était placé à l'horizontale en position basse avec une extrémité circulaire pointant vers la cible, l'avant. Une section de tuyau de poêle ou de drainage était placée verticalement contre la face arrière du fût, son extrémité bloquée à quelques centimètres au-dessus du fond du contenant. Le sol reconstitué permettait de dissimuler l’arme, ne laissant apparaître que le disque avant du fût et le dessus du tuyau, muni d'un bouchon lâche pour empêcher l'eau d'entrer. L’avant recevait un camouflage léger[18] - [20].

La charge principale était préparée avec un détonateur électrique déclenché dans une amorce liée avec un ruban isolant à trois ou quatre cartouches d'ammonal. Cet assemblage était placé dans un sac en caoutchouc spongieux qui était, à son tour, placé à l'intérieur d'une boîte de cacao remplie de 100 g de copeaux de tournage d’alliage de magnésium ; les fils électriques passaient à travers un petit trou dans le couvercle de la boîte qui, ensuite, était bien ajusté[21]. Les charges principales étaient conservées dans le lieu de stockage et ne devaient être mises en place que lorsque l'arrivée de l’ennemi était imminente. Puis, la boîte de cacao était descendue dans le tuyau à l'arrière de la fougasse. De la terre sèche était ensuite tassée au-dessus, avant que la boîte ne soit connectée à un poste de tir distant d’environ 100 mètres. La mise à feu nécessitait seulement le courant délivré par une batterie de 120 V[22].

Le soldat Harold Wimshurst se souvient plus tard : « Nous avions un travail spécial. Nous devions faire le tour de ces villages où il y a des talus et des coudes dans les routes et nous devions insérer ces barils de matière inflammable dans les talus. Une charge explosive était placée à l’arrière avec un fil courant jusqu'à l’abri le plus proche. Un détonateur était introduit dans le tube à l'arrière de ces barils et l'idée était que si des chars passaient sur la route, nous aurions fait exploser ces fûts de liquides enflammés sur eux[23]. »

La conception de la fougasse de sécurité avait l'avantage que, sans la charge principale, l'engin était suffisamment sûr pour qu'il n'y ait pas besoin d'un gardien[1]. Banks signale que l’installation de la charge seulement lorsque le danger était relativement proche était une mesure de sécurité pour protéger le public contre les accidents. L’ammonal utilisé pour la charge propulsive principale était un explosif industriel bon marché qui était hygroscopique et qui devenait dangereux quand il absorbait l'humidité. Même si la charge était emballée dans un sac en caoutchouc dans une boîte en fer blanc et scellé avec du ruban isolant, ce n'aurait pas été sûr de la stocker pendant longtemps dans les conditions d’humidité d'une installation de fougasse incendiaire[24].

Les fougasses incendiaires étaient camouflées avec une couverture de matériaux légers tels que des filets – tout camouflage plus lourd aurait affecté la portée de l’arme[22]. Elles pouvaient facilement être dissimulées dans les haies ou les talus d'un chemin creux à la vue d'un poste de tir bien caché. Elles étaient placées là où un véhicule serait obligé de s'arrêter, ou au moins ralentir. Leur fonctionnement provoquerait des blessures horribles et instantanées à tout homme sans protection pris dans le jet de flamme ardent, et causerait l’arrêt d’un moteur de véhicule dans les sept secondes, simplement par privation d'oxygène.

Le soldat britannique Fred Lord Hilton MM raconta plus tard :

« … creuser et y enfouir un ensemble de fougasse – c’étaient des fûts de pétrole de 230 l remplis d'essence et de pétrole, enterrés d’un côté d'une gorge avec une petite charge d'explosifs derrière ou dessous. L'idée était que lorsqu’une colonne de chars ennemis [illisible] les fougasse étaient mises à feu. Je ne sais pas si elles ont déjà été utilisées en combat réel, mais, lors des essais que nous avons faits, la flamme a couvert une superficie d'environ 40 m2 et rien ne pouvait avoir survécu sur celle-ci. Je pense que cela aurait stoppé certains des chars, bien sûr, car c’était le but de l'ensemble de l'exercice[25]! »

Demigasse

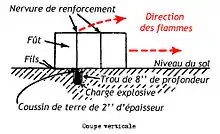

Le demigasse était une variante de la fougasse incendiaire. C'était un fût contenant un mélange de produits pétroliers couché sur le côté. Une charge dans une boîte en fer blanc de cacao était placée dans un trou peu profond juste en dessous d'une des nervures du fût. Lors de la détonation, le fût se rompait et se retournait, déversant son contenu sur une superficie d'environ 30 m2. Abandonné sur le bas côté des routes, à l'air libre et sans aucun camouflage autre que pour les fils de tir, il était impossible de la distinguer des barils de goudron couramment utilisés dans la réparation des routes. On espérait qu’en plus des dommages causés par l'arme elle-même, l'expérience conduirait l'ennemi à considérer tout baril innocent en bordure de route avec la plus grande prudence[26] - [17] - [20].

Sauteuse de haie

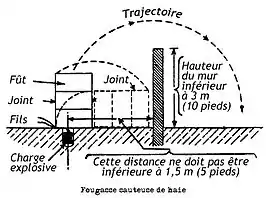

Une autre variante de la fougasse-flamme fut la « sauteuse de haies ». C’était un fût rempli d’un mélange de produits pétroliers, disposé debout avec une boîte de fer blanc de cacao. Elle contenait deux amorces et une seule charge d’ammonal, lesquelles étaient disposées dans un trou de 200 mm de profondeur situé au-dessous du fût et légèrement décentré par rapport à celui-ci. Lors du tir, le fût était projeté à 3 m de haut et à environ 10 m en avant, bondissant au-dessus de la haie ou du mur derrière lequel il avait été dissimulé. Il était difficile de définir correctement la charge propulsive, mais elle avait le grand avantage d'être installée rapidement et d’être facile à dissimuler[27].

Le membre de la Home Guard, William Leslie Frost, se souvient, plus tard, avoir observé une sauteuse de haie en action : « J'ai été très impressionné par la sauteuse de haie, qui était composée d'un mélange 40 gallons de goudron, de pétrole et de toutes sortes de choses comme ça avec une charge en dessous. L'idéal était d’attendre qu'un char ennemi passe juste de l'autre côté de la haie, et de la faire exploser. L'idée était de la projeter au-dessus de la haie, d’y mettre le feu afin d’étouffer le char et de l'envelopper de la flamme. Malheureusement (ou heureusement car cela ne s’est pas bien déroulé), on avait disposé une charge un peu trop forte en dessous (c’était une opération délicate) et elle a été propulsée en l'air dans une grosse boule de feu d'environ 15 m de diamètre, très impressionnant[28]! »

Une autre variante de la sauteuse de haie fut conçue pour St Margaret's Bay, dans laquelle les fûts auraient été poussés et auraient roulé jusqu’à la falaise[5].

Déploiement

Environ 50 000 fougasses incendiaires furent distribuées ; la grande majorité furent installées dans 7 000 batteries, surtout dans le sud de l'Angleterre et un peu plus tard dans 2 000 sites en Écosse. Certains fûts furent gardés en réserve tandis que d'autres furent déployés sur les sites pétroliers afin de détruire les dépôts d'essence dans un bref laps de temps[5]. Une batterie était composée de un à quatorze fûts. Les batteries constituées de quatre fûts furent les installations les plus courantes, et étaient le minimum recommandé[29] - [17]. Lorsque c'était possible, la moitié des fûts dans une batterie devaient contenir le mélange 40 %/60 % et l’autre moitié le mélange collant « 5B »[26] - [17].

Une batterie devait dans l'idéal être installée près d'endroits où les véhicules ralentissent, par exemple un virage, une pente raide ou un barrage routier[30].

Dernier développement

Bien que la fougasse incendiaire n'ait jamais été utilisée en Grande-Bretagne, l'idée fut exportée en Grèce par deux membres du PWD quand, en 1941, l'invasion allemande menaçait. Elles auraient eu un puissant effet sur les unités ennemies[5].

En 1942, il y avait des propositions pour des fougasses incendiaires complètement enterrées afin d'être utilisées comme des mines à base de pétrole[31] mais, à ce moment-là, l'urgence était passée. Presque toutes les fougasses incendiaires ont été retirées avant la fin de la guerre et, dans la plupart des cas, la moindre trace de leur emplacement d'origine a disparu. Quelques exemplaires furent oubliés, et leurs restes furent retrouvés. Par exemple, les restes rouillés d'une batterie de quatre fûts, dont l'un contenait encore un résidu huileux, furent découverts en 2010 dans le Sussex de l'Ouest[32].

Les Russes et les Allemands, plus tard, utilisèrent des armes décrites comme des lance-flammes fougasse ou des mines lance-flammes[5]. Elles fonctionnaient sur un principe différent de la fougasse incendiaire. Le lance-flammes fougasse est composé d'un cylindre contenant quelques litres d'essence et de pétrole ; il était caché, généralement enterré. Après avoir été déclenché électriquement, par un opérateur ou par un dispositif piège, un générateur de gaz est mis à feu. La pression faisait céder un joint métallique mince et le liquide était poussé jusqu'à un tuyau central et à l’extérieur au travers d’une ou de plusieurs buses. Un pétard était automatiquement tiré pour enflammer le carburant. La portée de la flamme variait considérablement, mais faisait généralement quelques dizaines de mètres, et durait de une à deux secondes[33]. La version allemande, l’Abwehrflammenwerfer 42, était composée d’un fût de 36 litres connecté à un poste de tir d'où les systèmes pouvaient être mis à feu individuellement ou tous ensemble[34].

La fougasse incendiaire est restée, jusqu’à nos jours, dans les manuels de combat de l’armée de terre comme un expédient sur le champ de bataille. Ces armes sont improvisées à partir de fûts de carburant disponible sur le terrain, combinés à des charges explosives de dotation ou des grenades à main. Elles sont déclenchées soit électriquement soit au moyen d'une longueur de cordon détonant. Dans certains modèles, le cordeau détonant est utilisé pour provoquer la rupture du récipient immédiatement avant le déclenchement de la charge propulsive. Afin de garantir l'allumage, les dispositifs improvisés sont fréquemment dotés de deux charges explosives, l'une propulsive, et l'autre pour enflammer le carburant[35]. Des armes de ce type furent largement utilisées dans les guerres de Corée et du Viêt Nam ainsi que dans d'autres conflits[6].

Notes et références

Notes

- Livens avait brièvement testé des armes similaires durant la Première Guerre mondiale[16].

- Bien que la capacité standard soit de 44 imperial gallons (55 US gallons), les documents historiques font généralement référence à des fûts de 40 gallons et parfois 50 gallons, apparemment interchangeables.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Flame fougasse » (voir la liste des auteurs).

- (en) (Barrel Flame Traps 1942, p. 6)

- (en) « Dictionary », sur webewebbiers.com (consulté le )

- (en) (Dear et Foot 2001, p. 296)

- (en) (Chamber's 1963, p. 335)

- (en) (Banks 1946, p. 38)

- FM 20-33. Combat Flame Operations.

- (en) (Banks 1946, p. 27)

- (Roskill 1974, p. 471)

- (Roskill 1974, p. 472)

- (Banks 1946, p. 34)

- (Banks 1946, p. 33)

- Livens WH Captain - WO 339/19021. The Catalogue, The National Archives

- (Jones 2007, p. 27)

- (Palazzo 2002, p. 103)

- (en) Ministry of Munitions, Gas and Chemical Supplies : MUN 5/385 (présentation en ligne), p. 9-12

- (Foulkes 1934, p. 167)

- (en) War Office: Home Forces: Military Headquarters Papers, Second World War, Flame Fougasses, WO 199/1433, 1940-1942 (présentation en ligne)

- (en) (Barrel Flame Traps 1942, p. 8)

- (en) (Barrel Flame Traps 1942)

- (en) Imperial War Museum. Film WOY35: Flame Fougasse & Barrel Flame Traps.

- (en) (Barrel Flame Traps 1942)

- (en) (Barrel Flame Traps 1942)

- (en) (Levine 2007, Private Harold Wilmshurst, p. 63)

- (en) (Barrel Flame Traps 1942, p. 15)

- (en) « WW2 People's War (BBC) », sur Recollections of Fred Lord Hilton MM - witness to a flame fougasse demonstration (consulté le )

- (en) (Banks 1946, p. 36)

- (en) (Barrel Flame Traps 1942)

- (en) « Memoirs of William Leslie Frost, a member of the Home Guard who recalled the hedge hopper weapon in action », sur South Staffordshire Home Guard website (consulté le )

- (en) (Fleming 1957, p. 208)

- (en) Adrian Armishaw, « Flame Fougasse (surviving remains) », sur Pillbox Study Group (consulté le )

- (en) Oil Mines - SUPP 15/33. The Catalogue, The National Archives

- (en) Adrian Armishaw, « Flame Fougasse (surviving remains) », sur Pillbox Study Group (consulté le )

- (en) « "Fougasse Flame Throwers" from Intelligence Bulletin, November 1944 », sur lonesentry.com (consulté le )

- (en) (Westwood 2005, p. 48)

- (en) « Flame Field Expedient », sur GlobalSecurity.org (consulté le )

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- (en) Sir Donald Banks, Flame Over Britain, Sampson Low, Marston and Co,

- (en) Ian Dear et MRD Foot, The Oxford companion to World War II, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-860446-4)

- (en) Peter Fleming, Invasion 1940, Rupert Hart-Davis,

- (en) Charles Howard Foulkes, « Gas ! » : The Story of the Special Brigade, Published by Naval & Military Press, (1re éd. 1934) (ISBN 1-84342-088-0)

- (en) Simon Jones, World War I Gas Warfare Tactics and Equipment, Osprey Publishing, , 64 p. (ISBN 978-1-84603-151-9, présentation en ligne)

- (en) Joshua Levine et Imperial War Museum, Forgotten Voices of the Blitz and the Battle of Britain, Ebury Press, , 486 p. (ISBN 978-0-09-191004-4)

- (en) Albert Palazzo, Seeking Victory on the Western Front : The British Army and Chemical Warfare in World War I, University of Nebraska Press, , 245 p. (ISBN 0-8032-8774-7, lire en ligne)

- (en) Stephen Roskill, Hankey : Man Of Secrets, vol. III (1931-1963), Londres, Collins, , 688 p. (ISBN 0-00-211332-5)

- (en) David Westwood, German Infantryman : Eastern Front 1943-45, t. 3, , 64 p. (ISBN 978-1-84176-780-2, présentation en ligne)

- (en) Chamber's encyclopaedia, G. Newnes,

- (en) War Office, Barrel Flame Traps, Flame Warfare : Military Training Pamphlet No. 53. Part 1,

- (en) Application For Appointment To A Temporary Commission In The Regular Army For the Period Of The War : William Howard Livens, War Office, coll. « National Archives WO 339/19021. »,

- (en) Minutes of Proceedings before the Royal Commission on Awards to Inventors, Treasury, coll. « National Archives T 173/702. »,

- (en) FM 20-33 : Combat Flame Operations, Headquarters Department of the Army,

- (en) Livens Projector M1, United States Department of War,

- (en) Popular Science, « British Fire Traps Awaited Invaders », Popular Science, , p. 66 (lire en ligne)

Liens externes

- (en) « The National Archives », Repository of UK government records (consulté le )

- (en) « WW2 People's War », BBC (consulté le )