Forêt de la Lande Pourrie

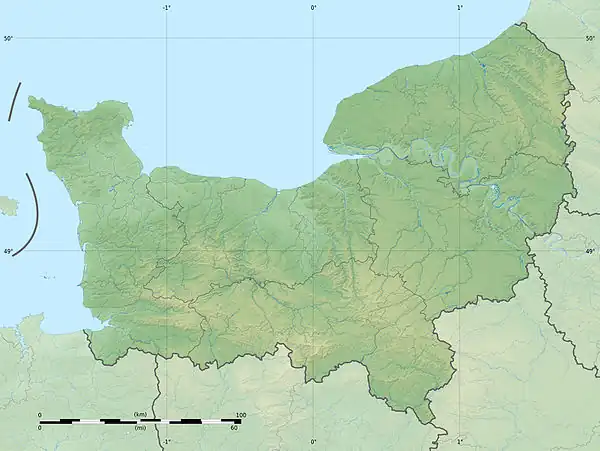

La forêt de la Lande Pourrie est une forêt située dans le sud du département de la Manche, sur les communes de Mortain (où elle prend le nom de forêt de Mortain), Bion, Saint-Jean-du-Corail, Saint-Clément-Rancoudray, Barenton, Ger, Saint-Georges-de-Rouelley et dans le département de l'Orne, sur la commune de Lonlay-l'Abbaye.

Toponymie

Toponyme médiéval issu de l’ancien français lande porrie, formé de l’appellatif lande « contrée boisée » (puis après défrichement « terre libre couverte de bruyère ou d’ajoncs ») et du participe passé porri « pourri, moisi ». Dans ce cas précis, le mot lande a conservé son sens primitif de « lieu boisé, forêt »[2].

Bourberouge indique quant à lui le caractère marécageux et argileux de la région et la présence de fer qui donne à l'eau des puits une couleur et un gout très fort.

Histoire

À l'origine, la forêt royale de la Lande-Pourrie a de 5 à 6 lieues de long, 4 de large, une surface de 80 000 à 90 000 arpents et les paroisses de Saint-Clément[3], Ger et Yvrandes y sont incluses. Elle borne et butte aux paroisses de : Mortain, Le Neufbourg, Saint-Barthélemy, Romagny, Sourdeval, Le Fresne-Poret, Saint-Christophe-de-Chaulieu, Saint-Cornier-des-Landes, Saint-Jean-des-Bois, Beauchêne, Lonlay-l'Abbaye, Saint-Georges-de-Rouelley, Barenton, Saint-Jean-du-Corail, Bion, Le Rocher où des terres y ont été fieffées à des particuliers. Ceci se retrouve fortement dans la toponymie avec nombre de "fieffe" (Fieffe Azile, au Débouché etc qui alternent avec les "prises"). Au début du XVIIIe siècle, les bois sont utilisés par une verrerie, 200 fourneaux de potiers, 2 000 cloutiers, charbonniers[4]… De cette surface originelle reste une partie séparée du reste au nord de Ger, en limite du parc Normandie-Maine.

La partie ouest comporte le domaine privé le plus important qui correspond aux terres de l'actuel château de Bourberouge : la "forêt de Mortain" sur les cartes, "forêt de Bourberouge" pour les locaux, divisée en fait entre deux branches de la famille de Thieulloy (famille de marchands picards anoblis sous Louis XV[5] - [6]). Ce domaine a vu très tôt des plantations de Douglas, qui ont été exploitées en éclaircie d'abord à destination de la trituration et de la fabrication de palettes, puis en coupe rase, en plus des essences traditionnelles, épicéas et autres résineux en plantation et feuillus en futaie.

Dès 1793, du minerai de fer y a été extrait et une usine métallurgique de transformation de fonte et de fer y employa jusqu'à 300 personnes mais cessa ses activités en 1862. Il n'en reste presque rien si ce n'est le souvenir des recommandations vagues des anciens aux enfants de ne pas s'y aventurer pour ne pas tomber dans les trous. On trouve aussi une "carrière" qui aurait abrité des bâtiments industriels, face à l'endroit où se tenait encore dans les années 80 une soute à explosifs, rasée depuis pour améliorer les accès d'exploitation forestiers (D259, sous les Champs Touliers de Bas, en rive droite du ruisseau).

Le site était connu sous le nom de "Mine du Poncel", qui a disparut. Il était desservi par un chemin de fer de mine qui permettait le chargement sur les trains de la ligne Domfront/Saint Jean du Corail au lieu dit "port sec" disparu aussi des cartes[7].

Ces installations ont servies pendant la dernière guerre à l'application de la politique de Vichy en matière d'internement des populations de nomades, comme en témoigne le monument en amont.

Un deuxième site dans la vallée de la Meude est répertorié Natura2000 pour son intérêt concernant le Chiroptères[8] - [9].

Le Centre d'études normand d'anthropologie, à la suite du professeur Jean-Charles Payen, voit plusieurs éléments de la région qui ont pu contribuer aux légendes arthuriennes, à la suite notamment du passage de Chrétien de Troyes à la cour qu'Aliénor d'Aquitaine tenait à Domfront. « Hélène, la reine aux grandes douleurs, prendra le voile dans une blanche abbaye de nonains » pour l'abbaye Blanche à l'extrémité ouest de la forêt.

La fosse Arthour en son centre, la fontaine de Barenton et le gué plus au sud.

Le CENA rattache aussi Lonlay au roman de Wace[10], qui parle d'une forêt longue, adapté à la forme actuelle, mais aussi à l'ancienne si on la lie à la forêt d'Andaine dont elle constitue le prolongement surplombant le Passais puis la vallée de la Sélune.

Au XIXe siècle, Léon Coutil signalait la présence dans la forêt de la Lande Pourrie, sur le territoire de Saint-Jean-du-Corail, des restes d'un dolmen formé de deux pierres debout recouvertes par une pierre horizontale et d'un tumulus sous lequel des cendres, des charbons et deux haches avait été trouvés. Ces deux monuments ont totalement disparu[11]. Les cartes et la toponymie mentionnent le "rocher du dolmen" et le village du "dolmen" vers l'embranchement des D487/D157. Un panneau l'indiquait en direction du village de Moulinet.

La forêt se trouve à un endroit où le granite (géologie) laisse la place au grès armoricain qui constituent à eux deux l'essentiel des matériaux des bâtiments d'habitation, le granit (matériau) pour les chaînages et linteaux, et le grès pour le remplissage. Le bois/ torchis reste très présent pour les bâtiments d'exploitation ancien ou pour les habitations des moins aisés, liant le bois de la forêt à l'argile fortement présente sur le site même mais aussi dans les marais environnants.

La ligne de crête a supporté des éléments du réseau du télégraphe de Chappe.

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

- Géoportail

- Dominique Fournier, Histoire et Traditions Populaires : « La mort en ce jardin : essai de microtoponymie macabre », vol. 32, Foyer Rural du Billot-Montpinçon, Montpinçon, , p. 19.

- Rancoudray n'étant pas une paroisse sous l'ancien régime, elle n'apparaît pas sur la carte et est incluse dans Saint-Clément

- Gomboust de Beaulieu: A son Altesse Sérénissine Monseigneur le Duc d'Orléans, page: 3

- Régis Valette, Catalogue de la noblesse française, 2002, page 106.

- Nicolas-Philippe Piot, Noms dits et autres friandises : recueil à l'usage de ceux qui veulent distinguer dans la France d'aujourd'hui le vrai noble du faux noble ou du noble d'apparence, Paris, Patrice du Puy, , 429 p., texte imprimé, monographie, 1 vol., 21 cm (ISBN 978-2-908003-48-2 et 2-908003-48-1, OCLC 556946534, BNF 42119193, présentation en ligne)

- « Mine de fer de Barenton — Wikimanche », sur www.wikimanche.fr (consulté le )

- « Informations écologiques » [PDF], sur manche.gouv.fr (consulté le )

- « Arrêté du 02/10/14 portant désignation du site Natura 2000 anciennes mines de Barenton et de Bion (zone spéciale de conservation) | AIDA », sur aida.ineris.fr (consulté le )

- « Les sites de la Légende arthurienne aux Pays d'Orne », sur calameo.com (consulté le )

- René Gautier et al. (préf. Jean-François Le Grand, postface Danièle Polvé-Montmasson), 601 communes et lieux de vie de la Manche : Le dictionnaire incontournable de notre patrimoine, Bayeux, Éditions Eurocibles, coll. « Inédits & Introuvables », , 704 p. (ISBN 978-2-35458-036-0), p. 555.