Ferdinand Alvare de Tolède

Ferdinand Alvare de Tolède, de son nom complet espagnol Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, né le à Piedrahíta (Castille) et mort le à Lisbonne, troisième duc d'Albe, duc de Huéscar et Grand d'Espagne, issu d'une des familles les plus distinguées du royaume de Castille, est un aristocrate espagnol des règnes de Charles Quint et de Philippe II, qui a notamment exercé les fonctions de vice-roi de Naples et de régent des Pays-Bas espagnols au début de la guerre de Quatre-Vingts Ans.

| Ferdinand Alvare de Tolède | |

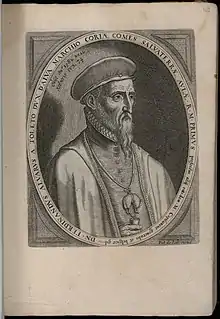

Ferdinand Alvare de Tolède, duc d'Albe, peint par Antonio Moro. | |

| Titre | Vice-roi de Naples (1555-1558) |

|---|---|

| Autres titres | Gouverneur des Pays-Bas |

| Allégeance | |

| Conflits | Guerre de Quatre-Vingts Ans |

| Faits d'armes | Expédition d'Alger Bataille de Muehlberg |

| Distinctions | Grand d'Espagne Chevalier de la Toison d'or |

| Biographie | |

| Dynastie | Duc d'Albe |

| Nom de naissance | Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel |

| Naissance | Piedrahíta |

| Décès | (à 75 ans) Lisbonne |

| Conjoint | María Enríquez de Toledo y Guzmán |

| Enfants | Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán |

Il a joué un rôle important dans les guerres menées sous le règne de Charles Quint. Sous Philippe II, il est chargé en 1567 de rétablir l'ordre aux Pays-Bas et devient gouverneur général à la place de Marguerite de Parme. Il semble d'abord connaître le succès, marquant les Néerlandais par les nombreuses condamnations à mort prononcées par le Conseil des troubles, surnommé « Conseil de sang » ; mais à partir de 1572, le soulèvement dirigé par Guillaume d'Orange commence à s'implanter dans plusieurs provinces : le duc d'Albe est rappelé en 1573 et remplacé par Luís de Zúñiga y Requesens.

Le nom de « duc d'Albe » sous lequel il est généralement connu lui vient de son château castillan d'Alba de Tormes.

Biographie

Origines familiales, formation et début de carrière

Il est le fils de Garcia Alvare de Tolède et de Béatrice Pimentel, fille de Rodrigo Pimentel, 1er duc de Benavente. Du fait de la mort prématurée de son père lors d'une expédition à Djerba en 1510, il devient l'héritier de son grand-père Frédéric Alvare de Tolède, deuxième duc d'Albe.

Il passe son enfance principalement à la cour ducale d’Alba de Tormes, éduqué par deux précepteurs italiens et un espagnol, le poète Juan Boscán. Il reçoit une éducation humaniste et catholique. Il maîtrise le latin, connaît le français, l’anglais et l’allemand.

En 1524, il participe à l’expédition conduite par Íñigo Fernández de Velasco vers Fontarrabie, occupée par des troupes françaises et navarraises depuis 1521. La ville est reprise par les Espagnols.

C'est en 1531, à la mort de son grand-père, qu'il devient le troisième duc d'Albe.

En 1532, son oncle, Pierre Alvare de Tolède (1484-1553) devient vice-roi de Naples, fonction qu'il exerce jusqu'à sa mort.

Officier au service de Charles Quint

En 1535, il participe à la prise de Tunis, occupée l'année précédente par le régent d'Alger Khayr ad-Din (Barberousse) pour le compte du sultan ottoman.

En 1541, il est nommé grand majordome (mayordomo mayor) du roi d'Espagne, Charles Ier, connu sous son nom d'empereur du Saint-Empire Charles Quint (Charles V)[1].

Ferdinand de Tolède participe la même année au siège d'Alger (octobre-novembre) contre Barberousse, mais c'est un échec.

Dans le cadre de la neuvième guerre d'Italie (1542-1546), il commande une armée de secours espagnole qui contraint les Français à lever le siège de Perpignan en 1542.

Dans le contexte de la guerre que Charles Quint mène en tant qu'empereur contre les princes protestants allemands de la ligue de Smalkalde, il est à la tête de l'armée qui remporte en 1547 la bataille de Mühlberg[2].

Il accompagne ensuite l'infant Philippe durant un voyage en Europe (1551).

Il participe à l'expédition de Metz, dont Henri II s'est emparé lors de sa « Chevauchée d'Austrasie » en 1552. Commandant l'avant-garde de l'armée de Charles Quint, il met le siège devant la ville le 19 octobre 1552. Metz est soumise à un bombardement d'artillerie à partir de l'arrivée de l'empereur (9 novembre), mais sans résultat. Le siège est levé au début de janvier, Metz (et les deux autres évêchés, Toul et Verdun) restent occupés par l'armée française.

Il accompagne de nouveau Philippe lors de son mariage à Londres avec la reine d'Angleterre Marie Tudor (1554).

Il est aussi victorieux face aux troupes pontificales en Italie.

Gouverneur de Milan (1555-1556) et vice-roi de Naples (1555-1558)

Les années 1555-1558 sont marquées par les abdications successives de Charles Quint : en octobre 1555, il abandonne les Pays-Bas à son fils aîné Philippe, qui reçoit aussi les couronnes de Castille et d'Aragon en janvier 1556, devenant Philippe II d'Espagne. En 1558, Charles abdique la dignité impériale et cède les domaines autrichiens de la maison de Habsbourg à son frère Ferdinand, qui lui succède comme empereur.

Durant ces années, le duc d'Albe se trouve en Italie.

En juin 1555, il est nommé gouverneur du duché de Milan, fonction qu'il exerce jusqu'en décembre 1556. En 1556[3], il est nommé vice-roi de Naples, fonction qu'il exerce jusqu'en 1558.

En 1556, il doit combattre les troupes du pape Paul IV, ennemi de la maison de Habsbourg, et barre la route aux forces françaises qui menacent le Milanais et Naples.

En 1557, il prépare la contre-attaque des Impériaux en Lorraine et en Picardie.

La rencontre avec Catherine de Médicis en 1565

En juin 1565, accompagnant l'épouse de Philippe II, Élisabeth de France, Ferdinand de Tolède est à la tête de l'ambassade espagnole qui rencontre à Bayonne Catherine de Médicis, régente du royaume de France sous le règne de Charles IX. Depuis 1564, à la suite de l'édit de tolérance (paix d'Amboise) qui a mis fin à la première guerre de religion, Catherine et Charles font un tour de France royal.

À cette occasion, le duc d'Albe demande instamment que le gouvernement français soit moins tolérant envers le protestantisme. Il dénonce aussi les visées françaises vers la colonie espagnole de Floride.

Il refuse aussi les projets d’alliance matrimoniale que propose Catherine[4].

Gouverneur général des Pays-Bas (1567-1573)

La crise de 1566-1567 et l'arrivée du duc d'Albe aux Pays-Bas

En 1566, les tensions croissantes entre le gouvernement de Philippe II et la noblesse néerlandaise aboutissent à l'affaire du compromis des Nobles, qui se transforme rapidement en révolte des Gueux[5]. Puis, en août 1566, le mouvement calviniste radical de la « furie iconoclaste » touche de nombreuses provinces et villes, générant un début de guerre civile (siège de Valenciennes, 1566-1567).

Marguerite de Parme ne semblant pas pouvoir rétablir l'ordre, Philippe II envoie au printemps 1567 le duc d'Albe aux Pays-Bas avec une armée de 17 000 hommes parmi lesquels les troupes d'élite espagnoles (les tercios), qu’il mène d’Italie aux Pays-Bas par la Savoie et la Franche-Comté, arrivant aux Pays-Bas en août 1567. Il fait son entrée dans Bruxelles à la tête de l'armée espagnole le . Un grand nombre de Néerlandais, opposants politiques ou religieux, préfèrent quitter le pays, notamment Guillaume d'Orange, ainsi qu'un grand nombre de marins, vite surnommés les « gueux de mer ».

Nommé gouverneur général par Philippe II, avec le titre de gouverneur et capitaine général des Pays-Bas[6], il y est investi d'un pouvoir absolu pour rétablir l'ordre. Sa mission est claire. Elle consiste “à arrêter et à châtier exemplairement les principaux du pays qui s’étaient rendus coupables durant les troubles; à prendre et punir de même les plus coupables d’entre le peuple; à traiter ensuite des moyens de procurer des ressources au trésor; à visiter les boutiques des imprimeurs et des libraires; à instituer des écoles pour les enfants; à faire publier et observer les placards; à régler l’affaire des évêchés; enfin à punir les villes, et à déterminer l’emploi de leurs revenus (...)[7]."

Le Conseil des troubles et l'arrestation des comtes d'Egmont et de Hornes

Il établit un tribunal d'exception, le Conseil des troubles, qui va déployer tant de rigueur qu'il est surnommé « Conseil de sang » (Bloedraad). Présidé par le duc d’Albe entouré de conseillers espagnols, le Conseil des troubles prononce de nombreuses condamnations par contumace contre les hérétiques en fuite, avec confiscation de leurs biens. Seuls deux juges y ont un droit de vote, Louis del Rio et Juan de Vargas. Loyal envers le roi, le duc d’Albe agit parfois contre son gré et appelle, en vain, à la clémence : « Les exécutions ont laissé dans les esprits une terreur si grande que l’on croit ici qu’il s’agit de gouverner à perpétuité dans le sang. Tant que les sujets auront cette opinion, il ne leur sera pas possible d’aimer le roi. »

Philippe II a aussi chargé le duc d'Albe de mettre au pas la haute noblesse. Un des événements les plus marquants est l'arrestation des comtes d'Egmont et de Hornes, membres du Conseil d'État, généraux au service de Charles Quint et de Philippe II durant les dernières guerres d'Italie, mais figures emblématiques du mouvement nobiliaire aux Pays-Bas du fait de leur opposition politiques durant les années 1560-1565, aux côtés de Guillaume d'Orange. Ni Guillaume d'Orange, ni le comte de Hornes n'ont pris les armes dans la période de la révolte des Gueux et de la crise iconoclaste ; quant au comte d'Egmont, il a pris part au siège de Valenciennes aux côtés de Philippe de Noircarmes (stathouder du Hainaut). Ils sont tous trois catholiques[8]. Mais ils refusent la politique de répression à outrance du protestantisme et la politique de centralisation de Philippe II.

Guillaume d'Orange a quitté les Pays-Bas dès le printemps 1567, tandis qu'Egmont et Hornes estiment pouvoir sans risque rester à Bruxelles, même après l'annonce de l'arrivée d'Albe. Ils sont arrêtés[9] le 9 septembre 1567, puis[10] jugés par le Conseil des troubles sous l'accusation de haute trahison. L’acte d’accusation que le procureur général, Jean du Bois, dresse contre le comte d’Egmont illustre bien le fait[11] qu'il s'agit d'un procès politique. Le 4 juin 1568, le Conseil des troubles se réunit en présence du duc d'Albe. La sentence de mort des comtes d'Egmont et de Hornes est alors prononcée et signée[12]. L'exécution a lieu le lendemain.

La gouvernante, comprenant qu'elle est désavouée par Philippe II, renonce à sa charge (elle quitte les Pays-Bas pour rentrer en Italie en décembre 1567). Elle est remplacée par le duc d'Albe.

L'offensive de Guillaume d'Orange et l'exécution d'Egmont et Hornes (printemps 1568)

Au printemps de 1568, Guillaume d'Orange lance depuis l'Allemagne une offensive sur le territoire des Pays-Bas, remportant notamment une victoire à Heiligerlee le (cette bataille est généralement considérée comme le début symbolique de la guerre de Quatre-Vingt Ans).

Sur ordre de Philippe II, les comtes d'Egmont et de Hornes sont décapités[13] sur la Grand-Place de Bruxelles le , quelques jours après la décapitation de vingt autres nobles au Sablon, devant l'hôtel du seigneur de Noircarmes.

La mort tragique d’Egmont et de Hornes suscite une grande émotion dans les élites européennes. Dans les Essais, Montaigne parle de « cette tragédie que le duc d’Albe nous fit voir à Bruxelles. »

Les deux hommes seront considérés comme des héros ayant affronté, au péril de leur vie, le despotisme et l’intolérance religieuse[14] personnifiés par le duc d'Albe. Même si l'ordre d'exécution venait directement de Philippe II[15], c'est au duc d'Albe que le monument d'Egmont et Hornes, érigé en 1864 à Bruxelles, impute la responsabilité de leur mort.

Le gouvernement du duc d'Albe (1568-1572)

La fin de l'année 1568 est marquée par ses victoires sur les troupes de Guillaume d'Orange (bataille de Jemmingen le et bataille de Jodoigne, le 10 août). L'activité militaire des insurgés est réduite à presque rien dans les trois années suivantes, mais ils s'organisent à l'étranger, notamment une flotte au service de Guillaume le Taciturne dans les ports anglais et à La Rochelle, ville française, mais place-forte protestante.

Pressé d'en découdre, le duc d'Albe n'obtient pas les moyens financiers dont il aurait besoin. Pour payer ses soldats (dont des mercenaires), il tente de rationaliser l’impôt – le centième denier sur le capital, le dixième denier sur les transactions mobilières et le vingtième denier sur les transactions immobilières – mais se heurte à l'hostilité des villes qui refusent de l'appliquer.

Les mercenaires impayés se rendent coupables de multiples exactions.

La reprise de l'insurrection et le départ du duc d'Albe (1572-1573)

Gorkum et le port de Brielle sont pris par les gueux de mer dirigés par Guillaume de la Marck, le 1er avril 1572.

Les insurgés calvinistes relèvent la tête et prennent le pouvoir dans de nombreuses villes. À la tête de 20 000 hommes, Guillaume le Taciturne prend successivement Tirlemont, Diest, Louvain, Malines, Termonde, Audenarde et Nivelles.

Malgré la prise de Haarlem au terme d'un siège de sept mois, le , las d'un combat sans fin, le duc d'Albe finit par demander lui-même son rappel.

II quitte le pays au bout de sept ans, laissant la réputation d'un grand capitaine, mais d'un homme impitoyable.

L'expédition au Portugal (1581)

À son retour en Espagne, il reste quelque temps en disgrâce et est même exilé à la suite d'une intrigue de cour.

Mais, en 1581, Philippe II le rappelle pour prendre la tête d'une armée envoyée en Portugal. Le duc d'Albe réussit à soumettre le pays, chasse Antoine, prieur de Crato, qui avait été proclamé roi, et s'empare de Lisbonne, laissant y commettre des cruautés qui souillent sa victoire. Il meurt peu après, le , à l'âge de 75 ans.

Mariage et descendance

En 1527, le duc d'Albe épouse sa cousine María Enríquez de Toledo y Guzmán (? – 1583), fille de Diego Enríquez de Guzmán, IIIe comte d'Alba de Liste (es), mariage dont naissent trois fils et une fille.

- García Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán ( – 1548).

- Fadrique Álvarez de Toledo, IVe duc d'Albe ( – ) ; il participe avec son père au sac de la ville de Malines (2 octobre 1572).

- Diego Álvarez de Toledo (? – 1583), comte de Lerin, marié avec Briande de Beaumont (1540 – 1588), fille de Louis V de Beaumont, dont il a un fils :

- Beatriz Álvarez de Toledo (? - 1637), mariée avec Álvar Pérez Osorio, marquis d'Astorga (es) (? – 1567), puis (1581) avec Lorenzo Suárez de Figueroa y Córdoba, duc de Feria (1559-1607).

Il a aussi eu un fils avant son mariage, Fernand de Tolède (1527 – 1591), à la suite d'une relation avec une meunière de la localité de La Aldehuela [16].

Voir aussi

Bibliographie

- Charles-Albert de Behault, Le Compromis des nobles et le Conseil des troubles, Bulletin de l'ANRB, avril 2023, n° 314, pp.11-56

- (es) Manuel Fernández Álvarez, El duque de hierro : Fernando Álvarez de Toledo, III de Alba, Madrid, Espasa Calpé, coll. « Espasa Forum », , 451 p. (ISBN 978-84-670-2625-2).

- (es) Henry Kamen, El gran duque de Alba : soldado de la España imperial, Madrid, La Esfera de los Libros, , 343 p. (ISBN 978-84-9734-220-9)

- (es) William S. Maltby (trad. Eva Rodríguez Halffter, préf. Jacobo Siruela), El gran duque de Alba, Vilaür, Atalanta, , 2e éd., 410 p. (ISBN 978-84-935313-8-6).

Articles connexes

- Liste des souverains des Pays-Bas espagnols et autrichiens

- Juan Boscán Almogáver

- Duc-d'Albe, type de pieu d'amarrage nommé d'après lui

- Sac de Malines parfois appelé curée de Malines

- Guerre de Smalkalde

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) National Portrait Gallery

- (nl + en) RKDartists

- (de + en + la) Sandrart.net

- (en) Union List of Artist Names

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Biografisch Portaal van Nederland

- Britannica

- Brockhaus

- Deutsche Biographie

- Diccionario Biográfico Español

- Dictionnaire historique de la Suisse

- Dizionario di Storia

- Enciclopedia De Agostini

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Nationalencyklopedin

- Proleksis enciklopedija

- Store norske leksikon

- Treccani

- Universalis

- Visuotinė lietuvių enciklopedija

Notes et références

- Cet article comprend des extraits du Dictionnaire Bouillet. Il est possible de supprimer cette indication, si le texte reflète le savoir actuel sur ce thème, si les sources sont citées, s'il satisfait aux exigences linguistiques actuelles et s'il ne contient pas de propos qui vont à l'encontre des règles de neutralité de Wikipédia.

- Charles de Habsbourg (1500-1558) devient souverain des Pays-Bas (duc de Brabant, comte de Flandre, etc.) et du comté de Bourgogne en 1516 en tant qu'héritier de Charles le Téméraire ; roi d'Aragon et roi de Castille en 1516 en tant qu'héritier des Rois Catholiques ; chef de la maison de Habsbourg en 1519 en tant qu'héritier de Maximilien d'Autriche ; il est élu empereur en 1519, succédant à Maximilien. En 1558, l'héritage des Habsbourg passera à son frère Ferdinand, aussi élu empereur, les Pays-Bas et l'Espagne (ainsi que Milan et Naples) à son fils Philippe.

- (en) MSW, « Battle of Mühlberg (Saxony), (24 April 1547) », sur Weapons and Warfare, (consulté le )

- Selon la page anglaise. D'autres indiquent "1555".

- Pierre Miquel, Les Guerres de religion, Librairie Arthème Fayard, 1980, p. 258 (ISBN 2-7242-0785-8)

- Plusieurs centaines de nobles qui, à Bruxelles, ont signé le « compromis des nobles », pétition protestant contre les empiètements du pouvoir espagnol sur les chartes et libertés anciennes des Pays-Bas. Par défi envers le comte de Berlaymont, conseiller de la régente, qui aurait qualifié de « gueux », les pétitionnaires s'approprient cette insulte au cours d'un banquet resté célèbre sous le nom de banquet des gueux

- Les gouverneurs de provinces ont le titre (en néerlandais) de stathouder (« lieutenant (du prince) » ; le gouverneur général est désigné en néerlandais par le mot landvoogd ; Marguerite de Parme avait le titre (en français) de « gouvernante et régente ». Ni Charles Quint, ni Philippe ne sont « rois » des Pays-Bas. Ils sont duc de Brabant, comte de Flandre, comte de Hollande, comte de Zélande, etc. (il y a traditionnellement dix-sept provinces essentielles).

- Correspondance de Philippe II, L.-P. Gachard, T. 2, 1851, pièce 766, Lettre du duc d’Albe au roi, 9 juin 1568, trois jours après l'exécution des comtes d'Egmont et de Hornes.

- Guillaume d'Orange, né en 1533 dans une famille luthérienne du Saint-Empire, est devenu catholique en recevant par héritage la principauté d'Orange (1544). Il n'affichera sa conversion au calvinisme qu'en 1573, après cinq années à la tête de l'insurrection.

- D'une façon d'ailleurs peu honorable, puisque le duc les invite à une réunion de travail, au cours de laquelle ils sont arrêtés.

- La chronologie du procès n'est pas clairement établie. Le procès commence après une assez longue période d'interrogatoires à Gand.

- https://www.cairn.info/revue-cahiers-bruxellois-2018-1-page-61.htm

- Théodore Juste, Les Pays-Bas au XVIe siècle, Le comte d'Egmont et le comte d'Hornes (1522-1568), 1862, Bruxelles et Leipzig, 1862, p. 343.

- « 5 juin 1568: décapitation à Bruxelles des comtes d’Egmont et de Horne », sur Soirmag, (consulté le )

- Point à préciser en ce qui concerne les modalités concrètes. Albe avait-il soumis une demande de grâce ? Philippe II a-t-il refusé cette grâce ?

- (es) « Toledo Fernando », sur Tercios.