Corny-sur-Moselle

Corny-sur-Moselle est une commune française située dans le département de la Moselle, en région Grand Est.

| Corny-sur-Moselle | |

Église Saint-Martin. | |

.svg.png.webp) Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

| Arrondissement | Metz |

| Intercommunalité | Communauté de communes Mad et Moselle |

| Maire Mandat |

Denis Blouet 2020-2026 |

| Code postal | 57680 |

| Code commune | 57153 |

| Démographie | |

| Gentilé | Cornéaniens |

| Population municipale |

2 168 hab. (2020 |

| Densité | 264 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 02′ 08″ nord, 6° 03′ 36″ est |

| Altitude | Min. 169 m Max. 360 m |

| Superficie | 8,2 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Novéant-sur-Moselle (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Metz (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton des Coteaux de Moselle |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | mairie-corny.fr |

Géographie

La ville est située sur la Moselle en rive droite, dans le secteur le plus étroit de la vallée de la Moselle. Cette vallée est creusée dans les marnes argileuses qui constituent les pentes cultivées (vergers et vignes). En rive gauche, une couche calcaire dure dessine un relief vif appelé « front de côte », ce sont les rochers de la Fraze (altitude 331 m). En rive droite, des lentilles calcaires constituent des « chapeaux » formant les collines de Gaumont (371 m) du haut de Faye (325 m), du groupe fortifié Verdun Saint-Balise (381 m) et Sommy (347 m).

En fond de vallée, on rencontre une couche de 2 à 6 m d’alluvions sableuses et de limons, pouvant constituer des terrasses alluviales propices à de nombreuses cultures.

Situé sur la rive droite de la Moselle, à 14 km de Pont-à-Mousson et de Metz, en bordure immédiate du parc naturel régional de Lorraine vers Gorze.

Communes limitrophes

|

Ancy-Dornot | Jouy-aux-Arches | Augny |  |

| Novéant-sur-Moselle | N | Féy | ||

| O Corny-sur-Moselle E | ||||

| S | ||||

| Arry | Marieulles |

Écarts et lieux-dits

- Le Clos de Béva

Hydrographie

La commune est située dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par la Moselle, la Moselle canalisée et le ruisseau de Vricholle[Carte 1].

La Moselle, d’une longueur totale de 560 kilomètres, dont 315 kilomètres en France, prend sa source dans le massif des Vosges au col de Bussang et se jette dans le Rhin à Coblence en Allemagne[1].

La Moselle canalisée, d'une longueur totale de 135,2 km, prend sa source dans la commune de Pont-Saint-Vincent et se jette dans la Moselle à Kœnigsmacker, après avoir traversé 61 communes[2].

La qualité des eaux des principaux cours d’eau de la commune, notamment de la Moselle et de la Moselle canalisée, peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Urbanisme

Typologie

Corny-sur-Moselle est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5]. Elle appartient à l'unité urbaine de Novéant-sur-Moselle, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[6] et 4 016 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[7] - [8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Metz, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 245 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[9] - [10].

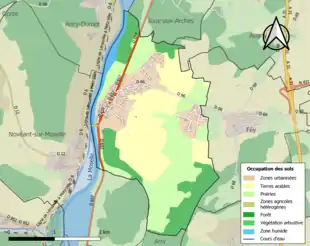

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (60,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (66,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (30,4 %), terres arables (22,3 %), zones urbanisées (18,2 %), forêts (17,8 %), cultures permanentes (7,6 %), eaux continentales[Note 3] (3,8 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Toponymie

Etymologie

Différentes hypothèses sont avancées sur l'origine du nom:

- Le nom de Corny serait issu, selon Albert Dauzat et Charles Rostaing[14], d’un nom d’homme gallo-romain dénommé Cornos et du suffixe -acum.

- Une autre origine[15], serait « Cornatum » qui signifierait lieu planté de cornouillers[16], mais Hiegel[17] précise que cet arbre se dit en Roman Cogneule[18].

- Une troisième version le ferait provenir de Cernoti, un dieu à trois cornes et qui était adoré dans le bois de Gaumont.

- Une dernière version, orale, attribue l’origine de Corny au fait que la Moselle avait une forme de corne à la hauteur du village, forme que l’on retrouve encore sur un plan de 1812.

Attestations anciennes

Évolution chronologique du nom du village :

- Ve siècle : Cornu (Corne) selon le poète Claudius Rutilius Namatianus[19] (rapporté par Emile Begin: "Metz depuis 18 siècles")

- 863 : Corneius in pago Scarponese,

- 1033 : "Crosniacum",

- 1195 : "Crosnei",

- 1203 : Crosmei (acte d’échevinage de l’abbaye de Sainte-Marie de Metz)[20],

- 1307 : Croney (archives de l’hôtel de ville de Metz),

- 1404 : Cronney (liste des villages du pays messin),

- 1471 : Corney (recettes de l’Abbaye Saint-Vincent de Metz),

- 1490 : Cournay (journal de Jean Aubrion[21]),

- 1915 : Corningen (domination allemande),

- 1941 : Korningen (domination allemande),

- 1945 : Corny,

- 1955 : Corny-sur-Moselle[22]

Histoire

Les origines du village sont très anciennes et évaluées à plus de 5 000 ans, marquées par les civilisations romaines (ancienne voie romaine), puis par toutes les vicissitudes propres à l’histoire de la région messine et lorraine. Corny était village frontière entre le comté de Bar, le duché de Lorraine et la république Messine.

Le village est érigé par l’ex-roi de Pologne Stanislas en marquisat pour récompenser Héré de sa création des places Stanislas et de la Carrière à Nancy.

Empire allemand

Comme les autres communes de l'actuel département de la Moselle, Corny est annexée à l’Empire allemand de 1871 à 1918. Le prince Frédéric Charles de Prusse établit son quartier général au château de Corny. Le maréchal François Achille Bazaine s'y constituera prisonnier le 29 octobre 1870.

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les conscrits de Corningen se battent naturellement pour l’Empire allemand. Beaucoup de jeunes gens tomberont au champ d'honneur sous l’uniforme allemand[23]. Sujets loyaux de l'Empereur, les Cornéaniens accueillent cependant avec joie la fin des hostilités et la paix retrouvée. Corny redevient française.

Seconde Guerre mondiale

Corny-sur-Moselle est de nouveau annexée de 1940 à 1944 au Troisième Reich allemand. Lors de la seconde annexion, le 1er octobre 1940, la commune est rebaptisée "Korningen", et intègre l'arrondissement de Metz-Campagne. Lors de l’offensive des troupes alliées, au cours de la bataille de Metz en 1944, Corny-sur-Moselle, défendue par les troupes allemandes, fut détruit à plus de 80 % par l'armée américaine. Les 6 et 7 septembre 1944, la VIIe division blindée et la 5e division d’infanterie de la IIIe armée américaine attaquent en force au sud de Metz, dans le secteur allant de Ancy-sur-Moselle à Arnaville sous le feu des forts Driant sur la rive ouest, Sommy et Saint-Blaise sur la rive est de la Moselle. Les lignes allemandes sont enfoncées dans le secteur de Mars-la-Tour jusqu’à Gravelotte et dans celui de Chambley jusqu’à la Moselle, de Dornot à Pagny-sur-Moselle. Des soldats de la 5e division d’infanterie américaine réussissent à traverser la Moselle, dans la nuit, dans des conditions extrêmes, brisant ainsi la résistance allemande dans le secteur de Dornot. Une fragile tête de pont est établie sur la rive est de la Moselle. Comprenant que les défenses de Metz peuvent non seulement être contournées par le sud, mais aussi prises à revers par l’est, le Generalleutnant Krause, commandant la 462e Infanterie-Division quitte le fort de Plappeville pour se rendre sur place et constater l’étendue du péril. Il demande d’urgence l’appui des panzers de la 17e division blindée qui se replient depuis quelques jours vers Kaiserslautern. Le 37e SS Panzer-Grenadier-Regiment arrive en hâte de Boulay, entrant immédiatement dans le feu de l'action dans le secteur de Corny, face à la tête de pont américaine de Dornot. La contre-attaque est menée simultanément sur la rive ouest, depuis Ars-sur-Moselle, par le bataillon Berg, formé avec les élèves SS de l’école des transmissions de Metz et intégré à la 462e Infanterie-Division. Les combats sont sans pitié et les troupes, tant américaines qu’allemandes, ne font pas de prisonniers. Le 7 septembre 1944, l'Oberst Kurt von Einem[24], chef d’état-major du XIIIe SS-Armeekorps, reçoit l’ordre de tenir à tout prix les positions entre Thionville au nord, et Arry au sud de Metz. Le 10 septembre 1944, après 3 jours de combats acharnés, et 945 tués, blessés ou disparus, les Américains sont finalement rejetés à Dornot, sur la rive ouest. La victoire, chèrement payée par les troupes allemandes, sera de courte durée. Alors que la tête de pont est évacuée, les Américains reprennent pied sur la rive ouest de la Moselle, dans le secteur d'Arnaville[25].

Période contemporaine

Des baraquements provisoires, construits dans l’urgence après-guerre, remplacèrent jusque dans les années 1960, l’église et les maisons détruites lors des bombardements américains. L’église actuelle fut construite à cette époque. Sur l’emplacement du château, dont il ne reste que la gloriette, sont aujourd’hui construits les équipements sociaux, culturels et sportifs. L’Orangerie, résidence pour personnes âgées, dans un havre de calme, au centre du village, est construit sur l’emplacement de l’Orangerie de ce château.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[26]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[27].

En 2020, la commune comptait 2 168 habitants[Note 5], en diminution de 3,26 % par rapport à 2014 (Moselle : +0,38 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Enseignement

Les élèves de la commune dépendent de l'académie de Nancy-Metz, en zone B. Les établissements scolaires de la ville dépendent de l'inspection académique de la Moselle. La ville dispose d'une école maternelle et d'une école élémentaire, l'école Ethis-de-Corny.

Collège de rattachement : collège Pilâtre-de-Rosier à Ars-sur-Moselle. Les lycées les plus proches se trouvent à Metz.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Fragments d’outils de l’époque néolithique.

- Vestiges gallo-romains.

- Traces d’une maison forte XVe siècle, remaniée XVIIIe siècle et XIXe siècle

- Le château de Corny, construit en 1731, a été détruit en novembre 1944 lors des combats de la libération, il fut rasé vers 1947-1948.

- La Fontaine de Fer.

- La Fontaine de Favière.

- Parcours historique de la bataille de Dornot.

Église Saint-Martin

L’architecte Georges-Henri Pingusson, avec Henri Drillien et Pierre Fauque, construit l’église Saint-Martin, située rue de Metz. Les vœux sur le nouveau lieu de culte avaient été formulés en 1950 : dégagé des maisons, avec un clocher élancé, contenant six cents places assises et dotée d’un chauffage continu et pratique. Les travaux commencent en octobre 1957. Trois entreprises successives, Pizzeto, Perrin et la Sofret de Neuf-Brisach y ont travaillé. Le 22 mai 1960, le curé Goester pouvait prendre possession de l’édifice provisoirement béni. Le premier baptême eut lieu le 26 mai de la même année.

Personnalités liées à la commune

- Emmanuel Héré, architecte du duc Stanislas, seigneur et propriétaire du château de Corny en 1753.

- Louis Ethis de Corny, seigneur et propriétaire du château, était l’un des commissaires de guerre, compagnon et intendant du marquis de Lafayette lors de l’insurrection d’Amérique. Il a conduit, avec Thuriot de Rosière, les délégations le 14 juillet 1789, aux ultimes négociations aux portes de la Bastille juste avant l’assaut final.

- Dominique Joba, général de brigade, né à Corny, est tombé au siège de Gérone le 6 septembre 1809. Il était le grand-oncle du général Joseph Joba, l’intendant de Metz.

- Louis Adolphe Rollin, né à Corny en 1836, fut le premier maire de Vieux-Habitants, puis président du conseil général de la Guadeloupe, compagnon de Victor Schœlcher dans la conduction de l’abolition de l’esclavage.

- Joseph Kaufmant, général de division, est né à Corny le 8 février 1854 et habitait la « Maison Kaufmant » au 25 rue de la Moselle aujourd’hui. Ses deux fils, officiers aussi, furent tués pendant la guerre de 1914-1918.

- François Joseph Jolas, domicilié rue sur L’Eau (rue de la Moselle actuelle) et inhumé à Corny en 1932, est l’homme qui sauva le caporal Maginot à Verdun. Sa silhouette est gravée sur le mémorial de Fleury-Douaumont.

- Alphonse Antoine (né le et mort le à Saint-Pierre-de-Bœuf) est un ancien coureur cycliste professionnel. Il a gagné une étape au Tour de France 1937.

- Jessica Molle, est élue à l'âge de 18 ans Miss Lorraine 2015 le 5 septembre 2015 à Vittel.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'azur au pal ondé d'argent accompagné de deux bars adossés d'or. |

|---|---|---|

| Détails | Le « Pal ondé » symbolise la Moselle. Les « deux barbeaux sur fond azur » rappellent les appartenances historiques de la localité au duché de Bar. Il fut aussi une époque où l’on pêchait d'énormes barbeaux dans la Moselle. En 1949, le conseil municipal a décidé, sur proposition de la commission départementale de l’héraldique, d’adopter pour Corny les armoiries que l’on connaît aujourd’hui. |

Voir aussi

Bibliographie

Corny-sur-Moselle, son histoire / Marie-José Marchal. - Boulay-Moselle : Impr. Louis, 1990. - 188 p. : ill., plans ; 24 cm.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Maire le 27 juillet 1817 lorsqu'il commis "un attentat contre la liberté individuelle" à l'encontre de la "veuve Saint-Joir" (Anne Grandjean épouse de Claude Saint-Joire). Condamné le 17 février 1819 à la "dégradation civique" par la cour d'assise de la Moselle. Références : La Minerve Française volume 5 ; Journal du palais Tome XV ; "Bibliothèque historique ou recueil de matériaux pour servir à l'histoire du temps page 412, Volume 3

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Corny-sur-Moselle » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le ) - Pour recentrer la carte sur les cours d'eau de la commune, entrer son nom ou son code postal dans la fenêtre "Rechercher".

Références

- Sandre, « la Moselle »

- Sandre, « la Moselle canalisée »

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Novéant-sur-Moselle », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Metz », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Bouteiller, Dictionnaire topographique de l'ancien département de la Moselle, rédigé en 1868, Impr. nationale, Paris

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux de France, Larousse, .

- Schibert page 65

- "Les agglomérations secondaires de la Lorraine romaine"; annales littéraires de l'Université de Franche-Comté, Besançon; Auteur: Jean-Luc Massy et Chantal Bertaux, 1997; (ISBN 2251606475), 9782251606477, 433 pages

- Hiegel (Henri), Dictionnaire étymologique des noms de lieux de la Moselle, Sarreguemines, chez l’auteur, 1986 :

- Zeligzon page 149

- Emile Bégin, Metz depuis 18 siècles 1er volume, Corny, Furne et comp., 1843-1844, 320 p. (lire en ligne), p. 228.

- http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/45945/ANM_2009_19.pdf?sequence=1

- "Journal de Jehan Aubrion", bourgeois de Metz; F. Blanc, imprimeur, 1857

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Plus de 380 000 Alsaciens-Lorrains servirent loyalement l'Empire allemand jusqu’à la fin de la guerre, souvent jusqu'à l'ultime sacrifice. Leurs tombes sont entretenues par le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

- XIII. SS-Armeekorps, Chef des Generalstabes sur lexikon-der-wehrmacht.de

- René Caboz, La Bataille de Metz. 25 août - 15 septembre 1944, Sarreguemines, 1984 (p. 222 et suiv.)

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.