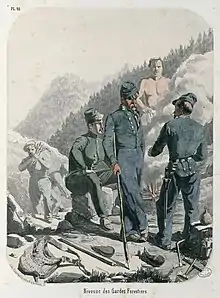

Compagnies de guides-forestiers

Napoléon Ier avait créé les régiments de flanqueurs-chasseurs et de flanqueurs-grenadiers pour accueillir les fils et neveux de forestiers et leur permettre à l'issue de leur service d'embrasser la carrière de forestier. Malheureusement, bien peu d'aspirants forestiers auront survécu pour intégrer l'Administration des eaux et forêts, d'autant moins que le nouveau pouvoir était peu enclin à tenir les promesses de l'Empire.

Lors des invasions de 1814 et 1815, on fit appel au patriotisme et au dévouement des gardes forestiers de l'Est qui combattirent dans les compagnies de francs-tireurs des Vosges et du Jura.

Vingt ans après l'empereur, le maréchal Soult, ministre de la guerre, reprit l'idée d'utiliser les gardes forestiers « comme guides ou éclaireurs, appelés qu'ils seraient à rendre de très utiles services à l'armée par leur connaissances pratiques des bois et forêts dans les départements voisins et rapprochés des frontières ».

Missions et organisation

L'ordonnance royale No 2881 du créa donc des compagnies de guides-forestiers dans les 29 départements les plus proches des frontières. Cette ordonnance est immédiatement traduite en une circulaire[1] à destination des conservateurs des forêts.

Les agents (officiers) et gardes royaux et communaux peuvent donc être affectés au service militaire en cas d'invasion du territoire, pendant le temps que les opérations militaires ont lieu dans le département où ils sont employés, ainsi que dans ceux qui leur sont limitrophes. Ils sont organisés en compagnie de cinquante à quatre-vingt hommes en veillant à ce que dans chaque département, le nombre de gardes qui en feront partie ne dépasse la moitié de ceux en activité.

Les gardes royaux et mixtes qui devront faire partie des compagnies de guides devront être désignés par l'Administration des forêts, tandis que les gardes communaux le seront par les préfets.

Les officiers, sous-officiers et caporaux sont pris parmi les agents et gardes forestiers selon l'assimilation de grades suivante :

| Grades de l'Administration des forêts | Correspondances de grades |

|---|---|

| Inspecteur | Capitaine commandant |

| Sous-inspecteur | Capitaine en second |

| Garde général de 1re classe | Lieutenant |

| Garde général de 2e classe | Sous-lieutenant |

| Garde à cheval | Sous-officier |

| Garde chef ou brigadier | Caporal |

Le lieu de rassemblement de chaque compagnie était déterminé à l'avance, afin que les officiers chargés de les commander puissent, au premier ordre, les réunir et procéder sur le terrain à leur formation définitive. Ils sont, dès lors, sous les ordres du général commandant la division territoriale où est situé le lieu de rassemblement. Ces compagnies feront partie intégrante de l'armée et jouiront des mêmes droits, honneurs et récompenses que les corps de troupes qui la compose. Les lois et règlements qui la régissent leur seront applicables sous le rapport de la police et de la discipline.

Pour chacun des 29 départements limitrophe des frontières, les conservations doivent mettre en place une ou plusieurs compagnies de 50 à 80 hommes selon le nombre de gardes royaux, mixtes et communaux dont elles disposent. Elles doivent aussi désigner les officiers, sous-officiers et caporaux selon la composition suivante[2]:

| Gradés | Nombre par compagnie |

|---|---|

| Capitaine | 1 |

| Lieutenant | 1 |

| Sous-lieutenant | 1 |

| Sergent-major | 1 |

| Fourrier | 1 |

| Sergents | 4 |

| Caporaux | 8 |

Les prestations en nature, les logements, les indemnités pour les pertes de chevaux et d'effets, la solde pour les journées d'hôpitaux leur seront alloués par le département de la guerre ; la solde de forestier sera conservée par le département des finances aux agents forestiers, aux gardes royaux et aux gardes mixtes pour la part de leur traitement à la charge du Trésor ; la solde des gardes communaux et des gardes mixtes, pour la portion à la charge des communes, sera assurée par les soins du ministre du commerce et des travaux public qui donnera aux préfets les instructions nécessaires.

Les inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux de 1re et 2e classe qui font partie des compagnies et qui sont montés, conservent leurs chevaux et ont droit aux distributions de fourrages selon leur grade.

En cas d'invasion du territoire, les compagnies des guides de l'Administration des forêts sont mises à disposition du département de la guerre. Dans le cas où les évènements survenus lors de la défense de leur département ou ceux limitrophes ne permet pas de retourner dans leur résidence habituelle, les compagnies seront affectées à des places fortes désignées à l'avance où elles feront partie des garnisons.

Il semble[3] que cette création resta toutefois au stade du papier et ne fut jamais concrétisée avant la guerre de 1870.

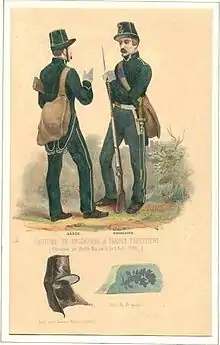

La tenue

En 1827, pendant la Restauration une ordonnance[4] règle l'uniforme des :

- Agents forestiers :

- Chapeau français avec ganse en argent et un bouton pareil à ceux de l'habit,

- Habit de drap vert boutonné sur la poitrine, le collet droit avec des broderies de feuilles de chêne en argent : les conservateurs portent la broderie au collet, aux parements et au bas de la taille de l'habit avec une baguette unie sur les bords de l'habit et du gilet ; les inspecteurs portent la broderie au collet et aux parements ; l'habit des sous-inspecteurs est brodé au collet avec une baguette unie aux parements ; les gardes généraux ont deux rameaux de chêne de la longueur de 10 cm brodés de chaque côté du collet de l'habit,

- Boutons de métal blanc ayant un pourtour de feuilles de chêne portant au milieu les mots « Direction générale des forêts » et une fleur de lis,

- Gilet chamois,

- Pantalon de drap vert,

- Épée.

- Élèves de l'École royale forestière :

- Rang de garde à cheval,

- Chapeau français avec ganse en argent,

- Habit de drap vert boutonné sur la poitrine, deux légers rameaux de chêne de la longueur de 5 cm et un gland brodé en argent de chaque côté du collet,

- Boutons de métal blanc portant les mots « École royale forestière »,

- Gilet blanc,

- Pantalon de drap vert,

- couteau de chasse (dague) à quillons contrariés et à tête de lion, d'un modèle identique à celui de la Vénerie royale de Charles X, mais avec l'inscription « École forestière » sur la lame.

- Gardes à cheval :

- Habit de drap vert boutonné sur la poitrine, deux légers rameaux de chêne de la longueur de 5 cm et un gland brodé en argent de chaque côté du collet,

- Gilet de drap vert,

- Pantalon de drap vert,

- Bandoulière chamois avec bandes de drap vert et au milieu une plaque de métal blanc portant les mots « Forêts royales » et une fleur de lis (cette plaque ne fut jamais fabriquée[5]).

- Gardes à pied :

- Habit de drap vert boutonné sur la poitrine,

- Gilet de drap vert,

- Pantalon de drap vert,

- Bandoulière chamois avec bandes de drap vert et au milieu une plaque de métal blanc portant les mots « Forêts royales » et une fleur de lis.

En 1830, à l'avènement de la monarchie de Juillet, l'uniforme proprement dit ne subit pas de changement. Seuls, la plaque et le bouton, qui portaient les fleurs de lys, furent remplacés. La nouvelle plaque porte un cartouche ovale, avec les mots « Forêts du Roi » entourées de branches de chêne, et surmonté de la couronne. Le bouton porte la couronne avec, au-dessous « Administration des forêts »[5].

La circulaire[1] de 1831 précise que les officiers, sous-officiers et caporaux des compagnies de guides-forestiers prendront les insignes militaires en cas de mobilisation tandis que les gardes royaux et communaux porteront deux épaulettes en laine jaune des voltigeurs.

Le commentaire à destination des conservateurs stipule : « ... que l'habillement et l'armement des gardes soient aussi complets et aussi uniformes que possible ».

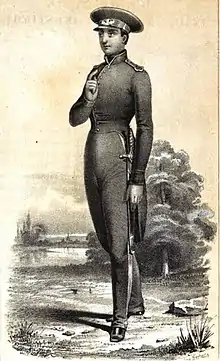

L'arrêté de 1840[6] définie la tenue du personnel de l'Administration royale des forêts :

- Jaquette verte à deux rangs de boutons de métal blanc,

- Pantalon gris de fer à liseré jonquille,

- Képi vert à liseré jonquille, remplacé de fait par un shako à fond de cuir et plaque frontale en cuivre portant le mot « Forêts »,

- Guêtres en cuir noir, modèle d'infanterie,

- Sac de chasse en cuir avec bretelle pareille, avec fourreau de baïonnette se rattachant au sac par une boucle et un passant,

- Patte de ceinturon en buffle jaune,

- Couteau de chasse (jamais porté sauf par les gardes des Forêts de la couronne, remplacé pour les autres gardes par le vieux sabre briquet du 1er Empire[5]),

- Chaîne métrique.

La circulaire de 1846[7] constate que les gardes généraux adjoints portent l'uniforme des gardes généraux : « C'est un abus que l'Administration ne doit point tolérer. Vous voudrez bien prévenir ces agents que les dispositions règlementaires concernant l'uniforme des gardes à cheval leur sont entièrement applicables et vous veillerez à ce qu'ils ne s'en écartent point. »

À la suite des évènements de 1848 et de la proclamation de la 2e République, eut lieu l'inévitable changement dans les insignes[5]. Cette fois, les dirigeants de l'Administration renoncèrent aux emblèmes politiques. La plaque des gardes et les boutons des agents portent tout simplement deux branches de chêne avec les mots « Administration des forêts ». les plaques de cette époque manquent d'uniformité. Certaines portent de nouveau l'œil, symbole de vigilance, qui figurait déjà sur une des plaques de la Restauration. On trouve même des spécimens dorés[5].

L'année du coup d'État et pendant le cours de l'année suivante 1852 instituant le Second Empire, le ministre des Finances institua une commission pour déterminer l'uniforme de tous les fonctionnaires de son département. Cette commission prévoyait des changements considérables dans l'uniforme. Le décret règlementaire[8] fut rendu et publié par une circulaire[9] qui contenait comme annexe une planche indiquant la forme de la poignée d'épée et une autre donnant le dessin des broderies.

Pour tous les services sont édictés des dispositions générales pour les agents (officiers) avec les spécificités de l'Administration des forêts :

- Habit de drap vert foncé, coupé droit sur le devant en forme de frac, et garni de neuf boutons en métal bombés, portant un aigle en relief sur un fond mat, et au-dessus l'indication spéciale du service (métal argent et « Forêts » ou métal doré et « Forêts de la Couronne » en ce qui concerne les forestiers) ; les boutons des élèves de l'École de Nancy portent l'aigle couronné avec l'exergue « École Imple forestière »,

- Broderies en argent pour l'Administration des forêts et en or pour les Forêts de la couronne (composées de branches de chêne),

- Gilet blanc, coupé droit, garni de 6 boutons en argent,

- Pantalon en casimir blanc pour la grande tenue et en drap vert pour la petite tenue, avec galon de 4 cm en argent broché sur les côtés,

- Chapeau français en feutre noir, avec ganse brodée en argent sur velours noir,

- Épée à poignée de nacre, avec garde et ornements dorés.

Les marques distinctives des grades des agents (officiers) sont :

| Grade | Habit | Chapeau | Épée |

|---|---|---|---|

| Directeur général | Broderies au collet et parements, bord courant de 5 cm élargi sur la poitrine à 10 cm, écusson à la taille, bouquet de poches avec baguettes | À plumes noires  |  |

| Administrateurs | Broderies au collet et parements, bord courant élargi sur la poitrine à 5 cm, écusson à la taille, bouquet de poches avec baguettes | À plumes noires  |  |

| Conservateurs | Broderies au collet  | À plumes noires  |  |

| Inspecteurs | Broderies au collet  | Uni  |  |

| Sous-inspecteurs | Broderies au collet | Uni |  |

| Gardes généraux | Broderies au collet | Uni  |  |

| Gardes généraux adjoints | Broderies au collet | Uni  |  |

| Élèves | Broderies au collet | Casquette du modèle de l'École de Tharandt | Couteau de chasse à deux quillons à têtes d'aigles, avec l'abeille sur le pommeau[5] |

Le décret de 1852 ne s'occupait que de la tenue des agents, un arrêté de 1854 transmis par une circulaire[10] règle comme suit l'uniforme des préposés :

- La tunique est substituée à l'habit. Elle est pour les brigadiers et gardes forestiers en drap vert dragon, à jupe plate, avec collet vert, passe-poils et pattes jonquilles, boutons blancs estampés en relief d'un aigle surmonté du mot « Forêts ». Les brigadiers portent au collet un léger rameau de chêne en argent.

- Le képi est remplacé par un schako en drap vert avec passe-poils jonquille, ganse de même couleur au pourtour supérieur ; calot de cuir noir verni, plaque en métal, cocarde aux couleurs nationales, pompon vert et jaune, bourdaloue en cuir verni.

- Un ceinturon en cuir noir remplace pour le couteau de chasse le ceinturon en buffle jaune. La même substitution a lieu pour la bandouillère et la bretelle du mousqueton.

Les dispositions de 1840 auxquelles ils n'est pas dérogé demeurent maintenues.

Par arrêté de 1857[11], le directeur général donnait aux gardes de 1re classe un galons chamois au bras gauche. Le de l'année suivante, ce galon était substitué par un galon en V de couleur jonquille.

Au début de la campagne de 1870, les compagnies forestières furent constituées et le capitaine commandant de la Compagnie des guides-forestiers des Ardennes[12] demande à ses hommes de venir avec sa petite et sa grande tenue. Sa déconvenue est grande lorsqu'il découvre que peu de gardes ont une grande tenue (tunique et pantalon vert finance), et lorsqu'ils en ont une, elle date de la première mise d'uniforme et est donc trop serrée pour permettre le maniement des armes avec confort.

Cette compagnie est donc réduite à porter la blouse de la petite tenue qui ne permet pas le port des épaulettes. De plus, les forestiers prennent le risque d'être confondus avec des paysans franc-tireurs et donc d'être fusillés par les Prussiens si pris les armes à la main. Le capitaine commandant décide donc de faire coudre les grades des sous-officiers et caporaux sur les manches bouffantes, ce qui les rend moins visibles. Heureusement, l'officier pût leur faire délivrer la capote du troupier par les autorités militaires.

L'armement

L'ordonnance[4] de 1827 précise que « Les gardes sont autorisés à porter un fusil Siraple pour leur défense lorsqu'ils font leurs tournées et visites dans les forêts. ».

Une circulaire de 1858[13] donne des instructions pour la transmission du mousqueton réglementaire en cas de mutation. Les préposés éprouvaient des difficultés[14] à s'en procurer les munitions, et notamment les capsules nécessaires. En , l'Administration prescrivit une enquête qui n'aura aucune suite.

À la mobilisation de 1870, les guides de la compagnie des Ardennes furent armés[12] de fusils à tabatière qui, outre ses défauts à cause des imperfections et de la délicatesse de son mécanisme, étaient trop lourds pour des soldats comme les guides chargés de missions d'éclaireur. 60 cartouches par personne et des baïonnettes furent aussi délivrées aux guides-forestiers.

Le décret fin [15] organisant les 4 compagnies précise qu'elles sont armées de carabines Minié transformées.

Le [16], des fusils Chassepot sont distribués à tous les préposés du régiment forestier chargé de la défense de Paris assiégé.

Les diverses armes de poing des officiers de guides-forestiers durant la guerre de 1870 en dotation à cette période étaient[17] :

- Lefaucheux mdle 1858 et 1867,

- Perrin mdle 1859.

La guerre franco-allemande de 1870

Dès l’ordre de mobilisation du signé, nombreux sont les forestiers à vouloir partir en campagne, mais ces volontaires doivent faire preuve de beaucoup de patience avant de pouvoir marcher sur l’ennemi. Le gouvernement impérial a eu l'heureuse idée d'utiliser les guides-forestiers pour la défense du territoire, et quatre décrets, dont le dernier paraît le , mettent successivement à la disposition du ministre de la Guerre tout le personnel des agents et préposés des forêts des départements et de la Couronne.

Le premier décret[18], s’inspirant de l’ordonnance royale de 1831, prévoit la constitution de compagnies de guides-forestiers mais ne s’applique qu’aux conservations de Châlons, Bar-le-Duc, Metz, Nancy, Épinal, Strasbourg, Colmar, Besançon, Vesoul, Chaumont et Lons-le-Saunier.

Dans les autres conservations[16], les forestiers volontaires et impatients sont intégrés dans la garde mobile des départements concernés. Nombre d’inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux remplissent alors des fonctions d’officiers comme capitaines, lieutenants et sous-lieutenants. Les forestiers enrégimentés servent d’éclaireurs dans toutes les sorties.

Par un décret impérial [19] il est prévu la constitution de compagnies de guides-forestiers dans les départements de Seine-et-Oise, Seine, Oise, Aisne, Seine-et-Marne, Aube, Loiret, Yonne, Côte-d’Or, Saône-et-Loire, Ain, aux mêmes conditions déterminées par l’ordonnance du .

Au moyen de ces contingents, le directeur général des Forêts organise[16], après entente avec les ministres de la Guerre et des Finances, un régiment forestier qui comprend deux bataillons de sept compagnies chacun, pour les employer à la défense de la capitale, en cas de siège. Dès le , cette organisation est en cours, mais ce n’est qu’à partir du 27, que les forestiers qui, d’ailleurs, sont déjà habillés, reçoivent leurs effets d’équipement par les soins de la direction d’Artillerie de Paris et de l’intendance de la 1re division. Les titres des officiers ne sont adressés au régiment forestier que le , et le commandement en est confié au lieutenant-colonel Carraud, sous-chef à l'administration centrale. Le , l’effectif s’élève à 44 officiers et 1 048 gardes forestiers. Finalement, la commission militaire n’est délivrée au régiment forestier par le ministère de la Guerre que le .

Enfin, un dernier décret[15], précise que la mesure est généralisée et les gardes et agents des forêts et domaines de la Couronne passent au service de l’armée. Ceux-ci sont organisés, dès le , en quatre compagnies agissant isolément.

Trois seulement des compagnies des gardes des forêts de la Couronne entrent à Paris avant l’investissement. Ce sont :

- la 1re compagnie forte de 84 hommes, formée des gardes des forêts de Fontainebleau, Sénart et Mormant, sous les ordres de M. Domet ;

- la 3e compagnie comptant, sous les ordres de M. de Corbigny, 111 gardes des forêts et parcs de Saint-Cloud, Saint-Germain et Versailles, et qui fut casernée aux Magasins réunis de la place du Château-d’eau ;

- enfin, la 4e compagnie, composée de 61 gardes des forêts de Rambouillet avec l’inspecteur de Poinctes pour chef, logée au lycée Saint-Louis.

La 2e compagnie de M. de la Panouse, avec 68 gardes des forêts de Compiègne et Laigue, n’est pas encore rentrée à Paris. Ces unités sont placées sous le commandement général du marquis de Castelbajac, capitaine des chasses de la maison de l’Empereur. Peu après, la 2e compagnie des gardes forestiers de la Couronne sous les ordres du commandant de la Panouse est enrôlée chez les Eclaireurs de la Seine des Corps francs de Paris. Ce n’est que le , que ces compagnies de gardes des forêts de la Couronne sont incorporées au régiment forestier. Le , au tableau de situation de l’Armée de Paris, on retrouve le régiment de forestiers : « Troisième Armée de Paris sous les ordres du Général Vinoy, 1re division du général Soumain, 2e brigade du colonel Bouthier : 62 officiers et 1 113 hommes forestiers commandés par le lieutenant-colonel Carraud ».

La mise en état de défense de Paris étant décidée, l’Administration des forêts est appelée à prêter son concours à cette gigantesque entreprise. L’armement des forts exige des quantités considérables de bois que M. Meynier, conservateur des forêts est chargé de fournir.

À partir du le régiment forestier est affecté au 6e secteur de Paris au lieu-dit du « Point du Jour », sur les fortifications entre la porte Dauphine et la porte de Billancourt, c’est-à-dire la rive droite de la Seine avec le bois de Boulogne, et à la surveillance des avant-postes des ponts de Sèvres et de Saint-Cloud.

Le , au combat de Bagneux et de Châtillon, dans l’ordre de bataille adopté, les gardes forestiers enrégimentés tiennent l’extrême droite, et occupent Clamart dont les maisons confinent aux avant-postes de l’ennemi.

À la veille de la bataille de Villiers-Champigny le régiment forestier fait partie de l’ordre de bataille de la troisième armée sous les ordres du général Vinoy, 1re division du général Soumain, 2e brigade avec les douaniers, le dépôt du 29e de ligne et le dépôt du 59e de ligne. Après plusieurs offensives et contre-attaques, le général Ducrot ordonne le retrait des troupes dans la capitale le . Les deux armées ont payé un prix élevé lors de cette bataille. Les Français ont perdu environ 9 000 hommes notamment à cause du froid (−14 °C, sans couvertures ni feu).

Les forestiers servent aussi d’agents de liaison soit pour porter des dépêches au gouvernement de Tours, soit pour ramener du courrier dans la capitale.

Puis c’est l’attaque des forts du Sud par les Prussiens à partir du . Le régiment forestier qui occupe alors les postes avancés des ponts de Billancourt, de Saint-Cloud et d’Auteuil, se retrouve sous les bombardements journaliers jusqu’au .

Après un cessez-le-feu qui intervient le à 20 h 40, l’armistice et la capitulation de Paris sont signées le . C’est la fin du siège de Paris. À cet armistice de , le régiment forestier est compris dans le faible contingent à ne pas être rapidement désarmé et ce jusqu’au , jour de son licenciement.

De nombreux forestiers firent partie des armées de la Loire et de l'Est, surtout dans les compagnies de guides-forestiers[12] ou de francs-tireurs. Ils y rendirent de grands services comme guides, porteurs de message et agents de renseignement derrière les lignes ennemies[20].

La triste campagne de 1870 montra à l'évidence les lacunes et les faiblesses du système des compagnies forestières : les agents forestiers (officiers) appelés à les encadrer n'avaient reçu aucune formation militaire. De leur côté, les gardes qui composaient la troupe, bien qu'anciens militaires n'avaient pas tous, et de loin, les capacités indispensables pour faire campagne : leurs âges et conditions physiques étaient trop disparates, et ils devaient s'équiper à leurs frais et n'avaient pas d'autre uniforme que leurs habits de travail, enfin leur armenent était hétéroclite et de seconde zone.

Ils firent néanmoins courageusement leur devoir et reçurent même des félicitations officielles.

Le noms de 6 officiers anciens élèves tués pendant cette guerre figurent sur le monument aux morts de l'École forestière de Nancy.

Traditions

Honneurs militaires

Dès 1833 [21], les agents forestiers (officiers) revêtus de leur uniforme ont droit aux marques de respect, à savoir :

- les sentinelles de l'armée porteront et présenteront les armes, suivant le cas, aux officiers des compagnies de chasseurs forestiers ainsi qu'aux agents forestiers assimilés aux officiers revêtus de leur uniforme[22]. Il y aura réciprocité absolue de la part des sentinelles des guides-forestiers à l'égard des officiers de l'armée,

- tout inférieur en grade devra le salut à son supérieur du grade d’officier, soit dans l'armée, soit dans les services des forêts.

Fanfares forestières

La Velléda[23] ou Fanfare des Forestiers, composée en 1870 par les élèves officiers de l'École forestière de Nancy est sonnée de nos jours pour commémorer les chasseurs forestiers tombés pendant la 1re guerre mondiale ou à l'occasion de la Saint-Hubert (saint patron des forestiers), ainsi que pour commémorer les sapeurs-forestiers lors de la 2e guerre mondiale, qui, bien que relevant du Génie portaient un cor de chasse écarlate sur fond noir au col.

Ordre national de la Légion d'honneur

Les agents forestiers les plus méritants tant par leur bravoure que par leur sacrifice ont l’insigne honneur d’être décorés du ruban rouge à la boutonnière dont voici la liste :

- Arthur Moisan, élève sortant de l’école forestière, mort des suites de ses blessures ;

- le jeune Marrier de Bois d’Hyver, Bellifontain et sous-lieutenant dans une compagnie de gardes forestiers qui fait la rude campagne de l’Est et succombe à la suite des fatigues et des privations au moment de leur entrée en Suisse ;

- Bramaud Boucheron, garde général à Issoudun, mort des suites de ses blessures ;

- Lepaute, sous-inspecteur du bois de Vincennes ;

- de Kermoysan, garde général ;

- de Venel, sous-chef à l’administration ;

- Carraud, lieutenant-colonel, commandant du régiment forestier ;

- Boyer, chef de bataillon ;

- Loupe, capitaine du même corps ;

- Courrier, sous-inspecteur à Épinal ;

- Mabaret, sous-inspecteur à Gray ;

- Duchène, garde général à Roanne ;

- Cornebois, inspecteur à Rocroi et commandant la compagnie des guides forestiers des Ardennes à Charleville-Mézières ;

- de Beaussire de Seyssel, garde général en stage à Fontainebleau ;

- Gostart, garde général à Vierzon ;

- Omer, brigadier forestier à Palestro ;

- Bérard, garde à Fontainebleau sous l’uniforme des mobiles de Seine-et-Marne.

Tous ont reçu la croix de chevalier de la Légion d'honneur.

Quant à M. Hun, conservateur, il reçoit la croix d'officier.

Notes, sources et références

- Circulaire royale No 289 du 20 septembre 1831 organisant les Compagnies des guides de l'Administration des forêts.

- Ordonnance du 27 février 1825 réglant la force de chaque compagnie d'infanterie.

- Balanger, Lucien-Bernard, 135e promotion de l'École nationale des eaux et forêts - Les forestiers dans la défense nationale, 12 pages.

- Ordonnance pour l'exécution du Code forestier du 1er août 1827.

- Lavauden, Louis, Recherches rétrospectives sur les insignes et les marques distinctives de l'Administration des eaux et forêts en France, Revue des eaux et forêts.

- Arrêté du 8 août 1840 notifié par la circulaire No 448 du 14 août 1840 règlementant l'uniforme des préposés de l'Administration royale des forêts.

- Circulaire No 592 sexties du 22 décembre 1846 rappelant la tenue des gardes généraux adjoints de l'Administration royale des forêts.

- Décret du président de la République du 17 novembre 1852 fixant le costume des fonctionnaires et agents du ministère des Finances et des administrations qui en dépendent.

- Circulaires No 717 du 8 juin 1853 et No 730 du 8 août 1853 fixant le costume des fonctionnaires et agents du ministère des Finances et des administrations qui en dépendent.

- Arrêté du ministre des Finances du 3 juin 1854 transmis par la circulaire No 739 réglant l'uniforme des préposés de l'Administration des forêts.

- Arrêté du directeur général de l'Administration des forêts du 10 décembre 1857 portant sur le grade des gardes de 1re classe.

- Cornebois, L., Capitaine-commandant : Campagne de la compagnie des guides-forestiers des Ardennes en 1870, Rocroi, Imprimerie de Stanislas Haumé (bibliothèque de l'École nationale du génie rural, des eaux et des forêts, référence 8131).

- Circulaire No 772 du 27 octobre 1858 portant instruction pour la transmission du mousqueton en cas de mutation.

- Weyd, p. 1910 : L'uniforme des agents et préposés, Revue des Eaux et Forêts.

- Décret de l’impératrice régente du 29 août 1870 versant les gardes et agents des forêts et domaines de la Couronne au service de l’armée

- Trangosi, Renaud : Forestiers de 1870, 16 pages in Hirbec, P., Hannequart, F., Taillardat, J. coord., 2014. Histoire et traditions forestières - 3e Colloque - 2014 - Les Dossiers Forestiers n° 27, Office national des forêts, 299 p. (ISBN 978-2-84207-388-6).

- Steinbach, Frédéric, Office National des Forêts, Lorraine.

- Décret impérial du 9 août 1870 prescrivant la formation des compagnies de guides forestiers.

- Décret impérial du 15 août 1870 mettant les agents et gardes domaniaux et communaux des forêts à disposition du ministre de la Guerre

- de la Rue, Adolphe : La guerre de 1870-71, vol. 38, p. 70-71, R. Chapelot et Cie (Paris), 1901-1914.

- Article 198 de l'ordonnance du 2 novembre 1833.

- Lettre du Ministre de la Guerre du 3 janvier 1878 reprise dans la Circulaire No 222.

- Velléda fut une druidesse et prophétesse gauloise qui contribua à l’insurrection de la Gaule du Nord contre l’empereur Vespasien (en 70). Elle est devenue la patronne des forestiers et elle a donné son nom à leur fanfare sonnée à la trompe et écrite en 1870 par les élèves forestiers de Nancy.