Corps des chasseurs forestiers

Les chasseurs forestiers ont existé entre 1875[1] et 1924[2] en tant que troupe d'élite.

Il semble[3] que ce soit les forestiers eux-mêmes qui aient poussé à leur incorporation dans l’armée. En effet, ayant fait la guerre de 1870 dans les compagnies de guides-forestiers pour une partie d’entre eux, et souffert de l’inorganisation qui les avaient marqués, ils firent pression pour obtenir un véritable « statut militaire ».

Missions et organisation

Le décret du fixe l’organisation du nouveau corps des chasseurs forestiers mobilisés dans l’armée à partir de cette date. Chaque conservation est dans l’obligation de fournir, suivant son effectif, une ou plusieurs compagnies ou sections qui peuvent se décliner en détachements. Le décret en fixe également l’organisation en deux catégories :

- une compagnie active, qui sera intégrée aux régiments d'infanterie (avec des forestiers de 21 à 33 ans),

- une compagnie territoriale, destinée à renforcer l'armée territoriale (forestiers de 34 à 45 ans).

Le décret du modifie cette première organisation. Il précise en particulier la destination des unités de chasseurs forestiers. La compagnie territoriale est concernée par l’affectation des chasseurs forestiers aux troupes qui défendent les ouvrages fortifiés du secteur[4].

Le décret de 1875 fut modifié et complété en 1882, en 1883 et surtout par celui de 1890[5]. Ce dernier énonce que « le personnel de l'Administration des forêts entre dans la composition des forces militaires du pays ». Il détermine aussi, en cas de mobilisation, les affectations des agents ou préposés de l'Administration des forêts dans le corps des chasseurs forestiers. En cas de mobilisation, les préposés forestiers sont organisés, suivant l'effectif en compagnies, sections ou détachements de chasseurs forestiers. Ces unités sont destinées à seconder dans la région de leur service, les opérations des armées actives ou de la défense des places fortes. Les cadres des compagnies, sections et détachements des chasseurs forestiers sont pris dans le personnel de l'Administration forestière et composés, autant que possible de manière que les préposés soient placés sous les ordres de leurs chefs du temps de paix. Ils varient avec les effectifs des unités. Une compagnie comprend au maximum :

- 1 capitaine commandant,

- 1 capitaine en second,

- 2 lieutenants (ou 1 lieutenant et 1 sous-lieutenant),

- 1 sergent-major,

- 5 sergents dont un fourrier,

- 8 caporaux,

- 2 clairons.

Les cadres peuvent être réduits à 2 officiers.

Les cadres d'une section ne peuvent dépasser un demi-cadre de compagnie. Ils peuvent être réduits à 1 officier.

Ceux d'un détachement ne peuvent dépasser un quart du cadre d'une compagnie. Ils peuvent ne pas comprendre d’officier.

Les commandants de compagnie sont montés en cas d'appel à l'activité.

Assimilations de grade et d'emploi

Les assimilations de grade et d'emploi peuvent être donnés comme suit :

| Grades de l'Administration | Assimilations de grades | Emplois |

|---|---|---|

| Conservateur | Lieutenant-Colonel | Missions spéciales ou états-majors |

| Inspecteur | Chef de bataillon | Missions spéciales ou états-majors |

| Inspecteur adjoint | Capitaine | Unités de chasseurs forestiers, infanterie active ou territoriale ou états-majors |

| Garde général de 3e, 2e et 1re classe | Lieutenant | Unités de chasseurs forestiers, infanterie active ou territoriale ou états-majors |

| Garde général adjoint | Sous-lieutenant | Unités de chasseurs forestiers, infanterie active ou territoriale ou états-majors |

| Brigadier | Sous-officier | Unités de chasseurs forestiers |

| Garde de 1re classe | Caporal | Unités de chasseurs forestiers |

| Garde | Chasseur de 1re classe | Unités de chasseurs forestiers |

Dès que l'ordre de mobilisation est donné, le corps des chasseurs forestiers est à la disposition du Ministre de la guerre. Les hommes font alors intégralement partie de l'armée et jouissent des mêmes droits, honneurs et récompenses. Les agents forestiers employés dans l'armée comme officiers de réserve ou de l'armée territoriale conservent l'uniforme du corps des chasseurs forestiers.

Les agents (officiers) sont nommés par le Président de la République au grade qui leur a été attribué. Les nominations des sous-officiers, caporaux et clairons dans les compagnies de chasseurs forestiers appartiennent aux conservateurs[6].

Les élèves de l'École Forestière reçoivent une instruction militaire pendant leur séjour à l'école. S'ils sont admis, ils sont alors nommés sous-lieutenants de réserve d'infanterie et accomplissent en cette qualité dans le corps auquel ils sont affectés, le stage prévu.

Ce décret est très bien analysé dans l’article de L. Breton (63e promotion de 1889) alors garde général à Saint-Marcellin (Isère)[7]. Lui aussi souligne le manque de doctrine d’emploi du corps qui conduit à « risquer de ne pas demander aux chasseurs forestiers tout ce qu’ils sont capables de donner, ou bien, au contraire de trop présumer de leurs forces et de leur demander plus qu’ils ne peuvent donner ». Il souligne aussi l’insuffisance de l’instruction militaire des préposés forestiers qui constituent la troupe, faute de séances d’instruction assez fréquentes et de participation active aux manœuvres de l’armée.

En application du décret de 1890 le corps des chasseurs forestiers comprenait 6 500 hommes (6000 en métropole et 500 en Algérie) et 280 officiers (260 en métropole et 20 en Algérie). L’armement était identique à celui de l’Infanterie. Il était fourni par l’armée ainsi que les équipements (sacs, cartouchières, guêtres, chaussures) et les matériels de campement. L’uniforme était celui de l’Administration des Eaux et Forêts. Les chasseurs forestiers étant classés parmi les « troupes d’élite » en portaient les signes distinctifs. Ils se répartissaient en France en 48 compagnies (dont 2 de forteresse), 36 sections (dont 18 de forteresse) et 15 détachements. En Algérie étaient organisés trois escadrons d’infanterie montée à raison d’un par conservation.

En Algérie, dès 1892, les unités de chasseurs forestiers sont destinées à seconder, en principe[8], dans la région de leur service de paix, les opérations des colonnes ; elles peuvent aussi concourir à la défense des centres de colonisation et à la surveillance des voies de communication. Le cadre d'une section comprend au maximum :

- 1 capitaine commandant,

- 1 lieutenant ou 1 sous-lieutenant,

- 1 sergent adjoint au commandant de la section pour l'administration,

- autant de sous-officiers que la section comporte de détachement.

Chaque détachement, commandé par un sergent, est pourvu d'un nombre de caporaux variable selon l'effectif. Les chasseurs forestiers d'Algérie sont habillés, armés et équipés en hommes à pied ; leur équipement subit toutefois des modifications analogues à celles qui sont adoptées dans les compagnies d'infanterie montée.

Au début de 1914, par décret[9], le Président de la République autorise l'armée à employer les unités de chasseurs forestiers en dehors de la région de leur service de paix pour seconder les opérations des armées actives ou de défense des places fortes.

Cette même année, un projet de doctrine d’emploi des chasseurs forestiers cohérent est enfin défini[10]. C’était bien tard et la tourmente d’ empêcha sa mise en application. D’autre part, à partir de 1890, les élèves de l’École Forestière durent signer un engagement de trois ans en entrant à l’École Forestière : deux ans d’école durant lesquels leur était donnée une instruction militaire de base et une troisième année comme sous-lieutenant dans une unité d’infanterie. Cette mesure permettait d’augmenter la capacité opérationnelle des futurs cadres des unités de chasseurs forestiers et de préparer des officiers de réserve pour l’infanterie où étaient affectés, pour la mobilisation, ceux qui ne trouvaient pas place dans les chasseurs forestiers (50 % environ). Seuls les gardes généraux et les inspecteurs adjoints encadraient les chasseurs forestiers. Les inspecteurs et conservateurs étaient affectés dans les états-majors. Ceci explique bien les pertes très importantes que subirent les officiers forestiers subalternes pendant la Grande guerre durant laquelle ils combattirent en première ligne dans l’infanterie. On relève en effet sur le monument aux morts de l’École les noms de 96 anciens élèves de l’École forestière de Nancy qui furent tués de 1914 à 1918.

Il faut aussi ne pas oublier les nombreux blessés et invalides dont l’efficacité ultérieure pour le service forestier fut plus ou moins réduite, voire nulle pour certains grands invalides.

Le corps forestier mettra longtemps à se remettre de cette « saignée » qui concerna essentiellement les jeunes classes d’âge qui reçurent en première ligne le choc des combats très meurtriers du début de la guerre. Les responsables réalisèrent les effets immédiats et futurs de cette hécatombe et en 1916 retirèrent des premières lignes les forestiers (ainsi que beaucoup d’ingénieurs et spécialistes indispensables à la poursuite de l’effort de guerre industriel).

Cela évita « l’éradication totale » de la classe d’âge 25/40 ans, mais les vides creusés ne purent être comblés après la guerre que vers 1930. La gestion forestière souffrit pendant 15 ans (et même au-delà) de cette pénurie, accentuée par les besoins accrus en ingénieurs que réclamait la reprise en main de la gestion en Alsace-Lorraine et son intensification en Algérie et dans les colonies ainsi que la reconstitution des forêts dévastées par la guerre sur la ligne de front.

Retirés des tranchées (où restèrent leurs camarades, affectés à des unités d’infanterie ordinaires), les chasseurs forestiers furent affectés à l’approvisionnement en bois des armées dans les zones de front (service forestier des armées) ou à la garde d’états-majors comme celui du général Joffre. Ceci permit de mettre fin aux coupes anarchiques effectuées pendant les deux premières années par les militaires dans les zones de front et de sauver la vie de bien des forestiers.

Si au cours de cette guerre un grand nombre de forestiers furent tués ou blessés, un nombre aussi très important fut décoré (ce fut d’ailleurs très souvent les mêmes). Le drapeau unique du corps reçut la Légion d’honneur et la Croix de guerre.

La tenue

En 1873, le Corps des Chasseurs Forestiers n'est pas encore officiellement créé que la tenue[11] des agents forestiers (les officiers) dans l'exercice de leurs fonctions est définie comme comportant :

- un veston-jaquette en drap vert foncé à deux rangs de quatre boutons grelots d'argent, portant aux angles du collet rabattu des cors de chasse en canetille d'argent et paillette,

- un pantalon en drap gris avec bande en drap vert de largeur 40 mm,

- un "képy" en drap vert à visière carrée, avec cor de chasse brodé sur le bandeau et jugulaire en cuir verni soutaché d'argent,

Képi de Sous-Inspecteur de l'Administration des Forêts, défini par la Circulaire de 1873

Képi de Sous-Inspecteur de l'Administration des Forêts, défini par la Circulaire de 1873 - un sabre latte à fourreau et à garde d'acier (modèle officiers de tirailleurs), dragonne en argent mat, ceinturon verni, doublé en maroquin vert piqué, à bélières, boucle en cuivre argenté.

Les marques distinctives des grades, en galon-trait argent, sont placées pour le premier à la hauteur de la piqure disposée à 8 cm du bord inférieur simulant le parement de la manche. Sur le képi, les galons de grade sont en soutache d'argent. Cinq catégories de marques distinctives de grades existent :

- Conservateur : cinq galons aux manches et au "képy" ; dragonne à torsade filigrane,

- Inspecteur : quatre galons aux manches et au "képy" ; dragonne à torsade filigrane,

- Sous-Inspecteur : trois galons aux manches et au "képy" ; dragonne à petite torsade,

- Garde général : deux galons aux manches et au "képy" ; dragonne à petite torsade,

- Garde général adjoint et élève de l'École Forestière: un galon aux manches et au "képy" ; dragonne à petite torsade.

En 1875, les chasseurs forestiers existant officiellement, un pardessus confectionné en drap vert finance dans la forme adoptée pour les pardessus des officiers d'infanterie est défini[12], portant les mêmes boutons et insignes que ceux prescrits pour le veston-jacquette d'uniforme « pour MM. les agents forestiers qui seront désignés pour remplir des emplois d'officiers dans les compagnies de chasseurs forestiers ». Un texte[13] définit alors les insignes de grades du corps des chasseurs forestiers pour les emplois d'officiers au moyen de galons d'argent d'une largeur de 6 mm, façon dite en trait côtelé, placés autour du bas de chaque manche de vêtement et parallèlement à l'orifice, ainsi qu'autour du bandeau du képi, les rangs séparés entre eux par un intervalle de 4 mm, les tresses en argent placées sur les coutures verticales du turban simples pour les lieutenants et sous-lieutenants, doubles pour les capitaines, le nœud hongrois du calot formé d'un seul brin pour tous les grades :

- un rang pour le sous-lieutenant,

- deux rangs pour le lieutenant,

- trois rang pour le capitaine.

Pour les emplois de sous-officiers au moyen de galons en argent d'une largeur de 22 mm, façon dite à lézarde, placés sur chaque avant-bras de la jaquette, plongeant de dehors en dedans, l'extrémité supérieure à 150 mm de l'orifice de la manche et l'extrémité inférieure immédiatement au-dessus du bord du parement :

- deux galons pour le sergent-major,

- un galon pour le sergent,

- un galon de sergent et, en outre, un galon de même dimension et de même nature, placé obliquement sur le haut de chaque bras, plongeant de dehors en dedans, l'extrémité supérieure à 90 mm de la couture d'emmanchure, l'extrémité inférieure à 150 mm pour le fourrier,

Deux galons en laine jonquille, façon dite cul de dé, de même dimension que ceux du sergent-major et placés de la même manière sont utilisés pour le caporal.

En 1878, une grande et une petite tenue sont définies[14] pour les agents forestiers (officiers).

Les parties communes aux deux tenues sont :

- la tunique-jaquette en drap vert foncé qui passe à deux rangées de cinq boutons,

- le pantalon en drap gris bleuté avec sur chaque jambe deux bandes en drap vert foncé, encadrant un passepoil de même drap,

- une capote-manteau (modèle des officiers d'infanterie) en drap vert foncé à deux rangées de boutons d'argent sur le devant, avec collet rabattu avec cor de chasse argenté et galon de grade sur les manches,

- l'épée pour les inspecteurs généraux et les conservateurs ; le sabre droit se portant sous la jaquette pour les autres agents forestiers,

Épée des officiers généraux (inspecteurs généraux, administrateurs, directeur) de l'Administration des Forêts, 1878.

Épée des officiers généraux (inspecteurs généraux, administrateurs, directeur) de l'Administration des Forêts, 1878. - la cravate en soie noire, col rabattu.

Les différences entre les deux tenues sont:

- Petite tenue : sur la tunique-jaquette, brides d'épaules avec trèfle en tresse carrée de poil de chèvre ; képi souple en drap vert foncé, visière coupée carrément et à angles arrondis.

- Grande tenue : sur la tunique-jaquette, brides d'épaules avec trèfle en tresse d'argent ; chapeau français en feutre noir avec cocarde nationale et ganse en torsade d'argent en service forestier ; képi rigide de même forme que le képi souple pour les agents qui sont officiers dans les compagnies de chasseurs forestiers.

Brides d'épaules d'agents forestiers - officiers de chasseurs forestiers tels que définies pour la grande tenue en 1878.

Brides d'épaules d'agents forestiers - officiers de chasseurs forestiers tels que définies pour la grande tenue en 1878.

Pour les inspecteurs généraux, les insignes de grade consistent en un double rang de broderies en argent composées de branches de chêne faisant le tour de la manche à hauteur du parement, de même que pour le bandeau du képi.

La même année est définie la petite tenue des préposés forestiers[15] (brigadiers et gardes forestiers de toute catégorie) :

- blouse bleue en coutil treillis coton,

- gilet à manches en drap vert foncé fermant droit sur la poitrine au moyen de 11 petits boutons grelots d'uniforme, avec un collet rabattant dit à la chevalière, arrondi des bouts, passe-poilé de jonquille et garni de chaque côté d'un cor de chasse brodé en laine jonquille,

- un pantalon en drap gris bleuté, passe-poilé de jonquille, pareil à celui de la grande tenue, pour l'hiver. En été, pantalon en coutil rayé bleu d'Évreux, de même forme que celui en drap,

- képi souple, identique à celui de la grande tenue (carcasse en moins). les brigadiers portent sur le képi affecté à la petite tenue, exclusivement, un galon en argent de 3 mm, placé autour du bandeau, au-dessous du passepoil jonquille,

- cravate bleue en coton modèle d'ordonnance.

Les préposés continueront à porter avec la petite tenue, le carnier en cuir noirci et la plaque.

En 1888, un nouveau galonnage[16] vise à accorder aux chasseurs forestiers les insignes qui distinguent les sous-officiers et caporaux dans les corps d'élite, ce qui fait écrire par le Ministre de l'Agriculture Viette : « M. le Ministre de la guerre a donné ainsi aux chasseurs forestiers un témoignage d'estime qu'ils ont bien mérité et dont ils lui seront certainement reconnaissants ».

En 1889, la tenue de ville des élèves de l'École forestière de Nancy est réglée ainsi qu'il suit[17]:

- tunique-jaquette : en drap vert foncé, collet droit avec cor de chasse brodé en cannetille d'argent à chaque angle, 2 rangées de 5 boutons chacune sur le devant, en argent uni, de forme sphérique, pattes à la soubise marquant la taille par derrière, attentes en argent sur les épaules,

- pantalon : drap gris en hiver et de satin de laine de même couleur en été, garni d'une double bande, avec sous-pieds, conforme au modèle prescrit pour l'uniforme des agents,

- képi : monté sur carcasse en plume, avec visière carrée et doublée, ou képi souple avec visière rabattue et doublée, cor de chasse brodé sur le bandeau et fausse jugulaire en argent, le haut du bandeau garni d'un galon d'argent en lézarde de 15 mm sur les coutures verticales du turban, nœud hongrois d'un seul brin sur le calot,

- sabre : droit à fourreau et garde d'acier, dragonne en cuir verni, ceinturon à bélière en cuir verni noir, doublé en marroquin vert et piqué avec boucle argentée, se portant sous la jaquette,

- gants de castor.

La tenue de travail est réglée ainsi qu'il suit :

- veston demi-ajusté, passepoilé couleur du fond, croisant sur la poitrine et garni de 10 boutons demi-grelots en argent, 5 de chaque côté, collet droit, pattes d'épaules en drap,

- pantalon comme pour la grande tenue,

- casquette d'uniforme, avec cor de chasse au bandeau,

- col liseré de blanc,

- vêtement de dessus : capote-manteau en drap vert, collet rabattu, avec cor de chasse brodé en argent (modèle des officiers de d'infanterie) ; rotonde à capuchon, ayant la longueur des manches de la capote.

La tenue de travail ne sera jamais portée en dehors de l'école, sauf dans les excursions sur le terrain d'instruction. Les élèves doivent se montrer constamment revêtus de l'uniforme.

En 1891, quelques changements[18] apparaissent sur l'habillement des préposés forestiers (brigadiers et gardes forestiers) :

- le collet de la tunique est doublé d'un passepoil jonquille et reçoit toujours un cor de chasse pavillon en dehors.

- les brigadiers portent sur chaque manche, et immédiatement au-dessus du passepoil du parement un insigne de grade administratif de 6 mm de largeur formé de 3 traits de soie vert clair espacés sur un fond argent composé de 4 trait. Ce galon contourne les bords supérieurs du parement et ses extrémités viennent se perdre dans la couture de la manche,

- le sergent-major porte 3 galons en argent de 22 mm de largeur façon dite à lézarde, séparés de 3 mm l'un de l'autre, placés sur chaque avant-bras de la jaquette, plongeant du dehors en dedans, l'extrémité supérieure à 156 mm de l'orifice de la manche et l'extrémité inférieure immédiatement au-dessus de l'insigne de grade administratif,

- le sergent porte 2 galons de même nature,

- le caporal porte un seul galon de même nature.

Toujours en 1891, des modifications sont introduites[19] dans l'habillement des chasseurs forestiers. L'habillement de grande tenue des brigadiers et gardes forestiers est réglée ainsi :

- pattes d'épaules de la jaquette en drap vert foncé passepoilé en drap jonquille et munies chacune d'un bouton d'uniforme

- pantalon modèle d'infanterie en drap gris bleuté clair avec passepoils jonquille,

- képi en drap vert finance avec passepoil jonquille et cor de chasse sur le bandeau,

- collet à capuchon en drap gris bleuté, 4 boutons sur la poitrine,

- cravate longue, en tissu bleu de ciel foncé modèle infanterie,

- grades de brigadier : 1 galon de 6 mm de largeur, formé de 3 traits de soie verte espacés sur un fond argent composé de 4 traits, placé au-dessus du passepoil des parements des manches,

- grades de garde de 1re classe : 1 tresse en laine jaune et noire en mélange, placée au-dessus du passepoil des parements des manches.

La même année, des modifications sont apportées[20] dans l'habillement des agents forestiers (officiers) :

- tunique-jaquette : le col rabattu est remplacé par un col droit et les poches extérieures sont supprimées,

- culotte pour les officiers montés, semblable au pantalon d'uniforme et conforme au modèle adopté dans l'armée. Bottes et éperons du modèle général de l'armée,

- coiffure de la grande tenue : suppression du chapeau à la française pour les agents forestiers. Le képi semi-rigide est porté par tous les officiers, y compris les conservateurs (lieutenants-colonels). Ce képi est du modèle général de l'armée et reçoit les ornements de la coiffure de grande tenue des officiers de chasseurs à pied (cocarde nationale en soie striée, plumet noir vert en plumes de coq retombantes forme saule pleureur, cor de chasse en métal argenté),

- coiffure de la petite tenue : képi souple, du modèle général de l'armée, en drap vert foncé, insignes de grade en argent, cor de chasse en canetille d'argent mat sur le bandeau ; fausse jugulaire en argent, jugulaire dite à coulisse en cuir verni soutaché d'argent,

- sabre mis en conformité avec celui du corps d'infanterie, entièrement nickelé à une seule attache. Le ceinturon porté sous la tunique n'a qu'une bélière sortant par une ouverture horizontale ménagée sur le côté gauche de l'effet. Il est porté par les conservateurs. l'ancienne dragonne d'argent est remplacée par une dragonne à cordon en soie noire, coulant et gland en or, qui seule et quelle que soit la "couleur du bouton" est considérée dans les corps de troupe, comme étant l'insigne du commandement,

- tous les galons plats - attributs des non combattants - sont remplacés par des rangs de galons en soutache d'argent disposés en trèfle à la façon du nœud hongrois, considéré dans l'armée comme étant les marques distinctives des combattants (1 rang de soutache étant le garde général stagiaire, 2 rangs garde général, 3 rangs inspecteur adjoint, 4 rang inspecteur, 5 rangs avec 2e et 4e rangs en or étant les conservateurs des forêts),

- gants en peau de chevreau blanc prévus pour la grande tenue,

- gants en peau de couleur rouge brun prévus pour la petite tenue,

- aiguillettes du modèle d'état-major en argent mat, se portant à droite pour les agents attachés à un état-major.

Pour les officiers généraux (administrateurs et le directeur) :

- pantalon en drap gris bleuté orné d'une bande en galon d'argent broché sur les côtés,

- double rang de broderies d'argent à feuillage de chêne au col, parements de la tunique et képi,

- écharpe de soie tricolore avec glands à grosses torsades d'argent pour le directeur,

- chapeau français du modèle général, en feutre noir avec cocarde nationale, ganse et torsade d'argent, plume noire frisée,

- épée avec porte-épée en tissu vert et argent, se portant sur la tunique. Cordon et coulant en or, gland à grosse torsade avec tête façonnée à chevrons.

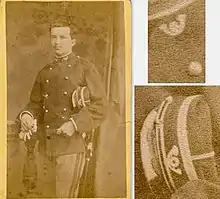

Sous-lieutenant des chasseurs forestiers, garde général stagiaire dans l'Administration des Forêts à partir de 1891.

Sous-lieutenant des chasseurs forestiers, garde général stagiaire dans l'Administration des Forêts à partir de 1891.

En 1892, la grande tenue des brigadiers et gardes forestiers de chasseurs forestiers (montés) de l'Algérie est règlementée[21] :

- dolman en drap vert finance, fermant sur la poitrine au milieu au moyen de 7 boutons grelots en étain, collet droit passepoilé en drap jonquille avec deux cors de chasse de même couleur aux angles de devant, patte d'épaules en drap vert foncé passepoilé en jonquille et munis chacun d'un bouton, ouverture parementée sur la gauche pour laisser passer le crochet et la petite bélière du sabre,

- pantalon modèle de cavalerie, en drap gris bleuté clair avec passepoils jonquille et sous-pieds,

- képi en drap vert finance avec passepoils jonquille et cor de chasse en métal sur le bandeau, visière et jugulaire en cuir verni fixée par 2 boutons,

- veste de treillis fermant sur la poitrine au moyen de 7 boutons grelots en étain, collet droit,

- cravate longue, en tissu de coton bleu ciel foncé, modèle d'infanterie,

- marques distinctives de grade administratif : brigadiers 1 galon de 6 mm de largeur formé de 3 traits de soie verte espacés sur un fond argent composé de 4 traits et placé au-dessus du passepoil des parements des manches et à la suite ; gardes de 1re classe 1 tresse en laine jaune et noire en mélange placée de même,

- marques distinctives de grade militaire : sergent, 2 galons en argent de 22 mm de largeur façon dite à la lézarde, séparés de 3 mm l'un de l'autre, placés sur chaque avant-bras de la jaquette, plongeant du dehors en dedans, l'extrémité supérieure à 150 mm de l'orifice de la manche et l'extrémité inférieure immédiatement au-dessus du bord du parement ; caporal, 1 seul galon ; clairon, un galon tricolore, modèle de l'infanterie placé au-dessous du passepoil du parement et le suivant sur la manche.

En 1893[22], la grande tenue n'est pas modifiée en métropole, mais les brigadiers portent désormais au képi un cor de chasse en argent et les bons tireurs reçoivent l'insigne de l'armée : un cor de chasse argenté sur la manche. La petite tenue est maintenue, mais le képi de brigadier est remplacé par le képi de grande tenue souple, et le pantalon de treillis est substitué à celui en coutil rayé.

Les préposés forestiers, élèves à l'École Secondaire des Barres, portent[23] en tenue de ville, le sabre d'adjudant d'infanterie et, sur la jaquette, le galon de brigadier posé en boucle simple.

En Algérie, la grande tenue comporte un képi dur avec des effets de drap et la petite tenue un képi mou avec casque en liège ; le couvre-nuque est adapté aux 2 képis.

En 1899, le ministre autorise[24], pour l'uniforme des brigadiers, le remplacement des cors de chasse jonquille du collet de la jaquette et du dolman par le même ornement en cannetille d'argent.

En 1903[25] sont prescrits pour les préposés (brigadiers et gardes des Eaux et Forêts) la suppression du pantalon de treillis, la modification de la forme des képis dont la carcasse intérieure est faite d'une toile de lin imperméabilisée, la réduction de la longueur du manteau portant les insignes de grade militaire, la suppression du passepoil du collet, la modification des manches en V pour s'harmoniser avec la forme des galons de grade, la modification de la nuance du pantalon et la création des gants blancs, d'une cocarde tricolore en soie et d'un pompon au képi. En 1909, des modifications sont apportées[26] à l'uniforme des agents et préposés des Eaux et Forêts :

- pour les agents (officiers), la tunique-jaquette est remplacée par la tunique de l'armée en drap vert foncé à une rangée de 9 gros boutons d'uniforme en argent de forme semi-sphérique. À chaque angle du collet, en drap vert foncé, est brodé un cor de chasse en canetille d'argent mat. Les administrateurs et le directeur général portent les broderies argentées de branches de chêne au col et aux parements de la tunique. Les trèfles d'argent pour tous les agents sont du modèle précédemment adopté pour les inspecteurs et conservateurs pour la grande tenue. Les trèfles en poil de chèvre noir sont supprimés pour la petite tenue,

- les manches de la tunique sont garnies, jusqu'au grade de conservateur inclusivement, de galons en argent en trait côtelé de largeur 7 mm placés parallèlement au-dessus du parement. Les galons sont espacés entre eux de 4 mm, leur nombre déterminant le grade de l'officier : gardes généraux stagiaires, 1 rang ; gardes généraux, 2 rangs ; inspecteur adjoints, 3 rangs ; inspecteurs, 4 rang ; conservateurs, 5 rangs, le 2e et le 4e sont en or, ;

- pour le directeur général, la plume de la coiffure de la grande tenue (chapeau français du modèle général), la plume noire frisée est remplacée par une plume blanche frisée,

- pour le directeur général et les administrateurs, les trèfles mobiles sont à 4 brins avec bande chevronnée au milieu et trèfle à 2 brins (argent mat). Ils ne se portent qu'avec la grande tenue,

- pour les préposés (sous-officiers et hommes de troupe), le manteau de drap est remplacé par une pèlerine à capuchon en tissu noir caoutchouté boutonnant sur la poitrine au moyen de 3 petits boutons d' uniforme,

- pour les préposés, la jaquette est remplacée par une vareuse en drap cuir lainé dit vert finance avec faux-col à 1 rangée de 7 boutons de forme semi-sphérique (diamètre 1,7 cm) en maillechort nickelé ; chaque angle droit du collet est orné d'un cor de chasse (2 × 3,7 cm) pavillon tourné en dehors ; le cor est brodé en cordonnet de laine jonquille pour les gardes et en argent fin cannetillé pour les brigadiers sur un morceau du drap du fond taillé en écusson et cousu en laissant la couture apparente,

- pour les préposés, le pompon et la cocarde sont supprimés du képi de la grande tenue,

- pour les préposés, les insignes de grade de 2,2 cm de largeur façon dite à lézarde, séparés de 3 mm l'un de l'autre, placés sur chaque avant-bras de la jaquette, plongeant du dehors en dedans, l'extrémité supérieure à 150 mm de l'orifice de la manche et l'extrémité inférieure immédiatement au-dessus du bord du parement. Ils sont en argent pour les brigadiers (3 galons pour les brigadiers hors classe - sergent-major, 2 galons pour les brigadiers de 1re classe - sergent ou fourrier et 1 galon pour les brigadiers de 2e et 3e classe - caporal) et 1 galon en culdé laine jonquille pour le garde de 1re classe.

_-_1910.jpg.webp)

En 1913, un cahier des charges ayant été approuvé, l'habillement[27] des chasseurs forestiers est le suivant :

- manteau à capuche en drap gris de fer bleuté fermé par 4 boutons d'uniforme,

- pèlerine noire en tissu caoutchouté à capuchon fixe, se boutonnant sur la poitrine au moyen de 3 petits boutons d'uniforme,

- vareuse en drap cuir laine dit vert finance à 9 boutons du modèle déjà en cours,

- marques distinctives de grades du modèle déjà en cours. Le clairon porte le modèle militaire sur les manches et le collet,

- pantalon en drap cuir laine gris de fer bleuté, avec un passepoil jonquille sur les coutures de côté,

M. Carreau, clairon - sonneur de cor de l'École Forestière de Nancy en 1897.

M. Carreau, clairon - sonneur de cor de l'École Forestière de Nancy en 1897. - képi de garde en drap cuir laine vert finance avec passepoils en perlé de laine jonquille, jugulaire en cuir noir et cor de chasse en cuivre estampé découpé 3,7 × 0,2 cm,

- képi de brigadier semblable, fausse jugulaire en trait d'argent fin, cor de chasse en cuivre argenté,

- cravate en laine peignée bleu foncé (indigo),

- paire de gants en laine gris bleuté,

- faux-col en celluloïd,

- petit équipement : trousse de basane noircie avec ciseaux, bobine, alène, six aiguilles, peigne, dé à coudre, 2 pelotes de fil (noir et blanc), 4 boutons de tunique (2 gros, 2 moyens), 6 boutons de pantalons (4 grands, 2 moyens), 2 agrafes (1 grande, 1 moyenne), 2 lacets de guêtres en cuir ferrés à un bout,

- gamelle individuelle en fer battu étamé de forme tronc conique,

- un quart en fer battu étamé 1/4 de litre à anse rivée.

_Ecole_Foresti%C3%A8re_Nancy.jpg.webp)

Pour l'habillement des adjudants de surveillance des 2 écoles des Eaux et Forêts :

- capote-manteau avec galons,

- rotonde capuchon,

- tunique avec galons,

- pantalons avec deux bandes sur le côté,

- veston de travail type vareuse,

- képi avec galons,

- pompon et cocarde pour képi,

- trèfles en or,

- aiguillettes,

- ceinturon en cuir verni,

- gants blanc, castor,

- col saumur.

En 1914, la tenue est composée de:

- la tunique : semblable au modèle 1900, elle est fabriquée en drap vert foncé dit "finance". Elle possède deux poches de poitrine et deux poches de hanche. Les parements des manches sont simulés en pointe. Les pattes de col sont des cors de chasse brodées jonquille pour les sous-officiers et chasseurs forestiers, d'argent pour les officiers. Des chevrons d'ancienneté ainsi qu'un cor de chasse en argent fin, modèle de l'infanterie récompense de tir peuvent figurer sur les manches.

- le pantalon : modèle 1867 de chasseur à pied, modifié en 1893 (agrafe en fil d'acier). Il est fabriqué en drap proche du gris de fer bleuté et pourvu d'un passepoil jonquille pour les sous-officiers et chasseurs forestiers, mais de doubles bandes vert finance de part et d'autre du passepoil pour les officiers.

- le collet à capuchon (type chasseur alpin), remplacé pendant la guerre par le manteau (type capote d'infanterie de ligne) à pattes de collets avec trompes de chasse jonquille.

- les jambières : modèle 1913, matriculées et tamponnées du numéro de la compagnie.

- le képi : modèle 1884 de couleur vert finance avec passepoil et trompe de chasse jonquille pour les sous-officiers et chasseurs forestiers, argent pour les officiers.

Képi de Préposé des Eaux et Forêts / Chasseur Forestier en 1914.

Képi de Préposé des Eaux et Forêts / Chasseur Forestier en 1914. Képi de Brigadier des Eaux et Forêts / de Chasseur Forestier en 1914.

Képi de Brigadier des Eaux et Forêts / de Chasseur Forestier en 1914. Képi de Garde Général stagiaire des Eaux et Forêts / Lieutenant des Chasseurs Forestiers en 1914 (Afrique du Nord).

Képi de Garde Général stagiaire des Eaux et Forêts / Lieutenant des Chasseurs Forestiers en 1914 (Afrique du Nord). Képi de Garde Général Stagiaire des Eaux et Forêts / Sous-Lieutenant des Chasseurs Forestiers en 1914.

Képi de Garde Général Stagiaire des Eaux et Forêts / Sous-Lieutenant des Chasseurs Forestiers en 1914. Képi d'Inspecteur des Eaux et Forêts / Chef de Bataillon des Chasseurs Forestiers en 1914.

Képi d'Inspecteur des Eaux et Forêts / Chef de Bataillon des Chasseurs Forestiers en 1914.

En 1925, des modifications[28] sont apportées à l'uniforme des officiers forestiers :

- tenue de service (susceptible d'être utilisée éventuellement comme tenue de campagne) : vareuse en drap vert foncé (col Saxe, écusson de col en drap vert foncé avec cors de chasse brodés en cannetille d'argent mat, boutons en maillechort argenté de forme demi-sphérique 20 mm, petits galons de 8 mm de largeur et 40 mm de longueur en argent fin placés horizontalement les uns au-dessus des autres sur le milieu du côté extérieur de la manche, le premier à 3 mm au-dessus du parement, avec espace normal de 3 mm et exceptionnellement de 6 mm entre le 3e et le 4e galons - pour les conservateurs, le 2e et 4e galons sont en or), pantalon en drap gris bleuté (garni de chaque côté sur la couture latérale externe, d'une bande en drap vert foncé de 50 mm de largeur apparente), culotte en drap gris bleuté (avec passepoil vert foncé), capote et manteau en drap vert foncé (avec martingale amovible, col plat chevalière fermé, écussons forestiers au col et petits galons en argent fin sur les manches), képi (entièrement en drap vert foncé avec cor de chasse brodé en cannetille d'argent mat, insigne de grade et fausse jugulaire en argent), ceinturon baudrier (en cuir fauve foncé), sabre (du modèle de l'infanterie avec dragonne en cuir fauve), gants (en peau fauve foncé), brodequin (en box-calf fauve foncé), jambières (en cuir fauve foncé à fermeture extérieure avec tenon métallique à la base et boucle à la partie supérieure) ou bandes molletières (bleu ou kaki foncé en tournée de service), rubans de décoration (portés en barrettes, sans insignes).

- tenue de ville : vareuse en drap vert foncé (identique, mais avec collet droit, écusson rectangulaire de 65 mm à cor de chasse brodé en cannetile d'argent mat, galons semi-circulaires et brides d'épaulettes), pantalon, manteau et képi (identiques), ceinturon (en laine mohair ou en soie vert foncé avec médaillons en métal argenté au mat, brunis et ornementés en relief d'un attribut spécial - cor de chasse et feuillage - pris dans la masse et joints par un crochet en forme de corde nattée), gants (en cuir fauve foncé), bottines (en cuir noir uni, verni ou ciré), décorations (normalement : barrettes ; éventuellement : insignes).

- grande tenue : vareuse ou tunique semi-longue (en drap vert foncé avec brides d'épaules brodées pour les inspecteurs et conservateurs, en métal uni pour les autres officiers), sabre avec dragonne d'or, insignes de décorations, gants (blancs en peau).

L'armement

En 1879, l'armement des chasseurs forestiers est défini[29] comme étant fourni, réparé et remplacé par le département de la guerre :

- un mousqueton modèle 1866-1874 avec ses accessoires (sabre-baïonnette, fourreau et nécessaire d'arme) pour la troupe,

- un sabre d'adjudant modèle 1845 et un revolver modèle 1873 (avec un nécessaire d'arme) pour les sergents-majors,

- un minimum de 10 cartouches appartenant aux préposés pour leur défense personnelle et pour les besoins du service,

- un étui géminé pour la conservation des cartouches (à la charge de l'Administration),

- 36 cartouches de mousqueton par an et par officier ou homme de troupe pour les exercices de tirs, les balles et les étuis métalliques provenant des cartouches usées lors des tirs doivent être retournés aux chefs armuriers,

- 36 cartouches de revolver par an par officier ou sergent-major pour les exercices de tirs, idem,

- un approvisionnement de 78 cartouches par homme est mis en réserve pour être délivré aux chasseurs forestiers en cas de mobilisation.

En 1890, le Ministère de la Guerre[30] pourvoie à l'armement et au grand équipement des chasseurs forestiers [...]. D'autre part[31], les sergents-majors de chasseurs forestiers pourvus de carabines (fusils modèle 1886) pour leur service ordinaire, doivent, à partir de l'ordre de mobilisation, verser ces armes dans un magasin de troupe désigné dès le temps de paix par les soins du général commandant le corps d'armée.

En 1914, seul l'armement (fusil modèle 1886/93 dit Lebel) et l'équipement (sacs, cartouchières, guêtres, chaussures et les matériels de campement) sont fournis par le Ministère de la Guerre, la tenue est fournie par l'Administration des Eaux et Forêts.

Le drapeau

Le drapeau unique des chasseurs forestiers avait été remis au Corps des chasseurs forestiers le .

Il défila sous l'Arc de Triomphe et sur les Champs Élysées lors du défilé de la Victoire le .

Il a été remis à l'École nationale des eaux et forêts (école de cadre militaire située à Nancy) le , et non pas aux Invalides avec tous ceux des unités dissoutes, ce qui est exceptionnel. On peut dater la mise en sommeil des chasseurs forestiers cette année-là.

Les chasseurs forestiers, unité combattante, ont eu deux citations à l’ordre de l’armée, leur drapeau décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre, ils portaient la fourragère verte.

La hampe est surmontée d'une pique dorée portant à base dans un cartouche oblong, sur la face: « R.F. », et sur le revers: « Chasseurs Forestiers ».

- Inscriptions sur la soie

La Grande Guerre 1914-1918

En application du décret de 1890 le corps des chasseurs forestiers comprenait 6 500 hommes (6000 en métropole et 500 en Algérie) et 280 officiers (260 en métropole et 20 en Algérie). Ils se répartissaient en France en 48 compagnies (dont 2 de forteresse), 36 sections (dont 18 de forteresse) et 15 détachements.

Quelques exemples de compagnies de chasseurs forestiers () :

- 1re Compagnie de Chasseurs Forestiers (21e Corps d'Armée)[32] :

Chasseurs Forestiers au Camp de Saint-Maur, 1914.

Chasseurs Forestiers au Camp de Saint-Maur, 1914.

Mobilisés dès le des chasseurs forestiers locaux assurèrent par petits groupes la surveillance de la frontière entre le col du Bonhomme et le col de Louspach ; 1er Groupe Col du Bonhomme (caporal Barnier) ; 2e Groupe Rosberg ; 3e Groupe Pré de Raves ; 4e Groupe Duspach (sergent Doudant). Après avoir refoulé les premières patrouilles allemandes, ils se replièrent sur Fraize où ils furent mis à la disposition du capitaine des douanes de Plainfaing, qui organisa la surveillance des issues de ce village pendant les journées des 5 et ; le 158e Régiment étant arrivé à Fraize, le 7, les chasseurs forestiers partirent pour Bruyères, et de là rejoignirent la 1re compagnie. Celle-ci fut formée à Épinal le par le rassemblement des préposés forestiers de 25 à 48 ans, exerçant en temps de paix leurs fonctions administratives sur le territoire de la 21e Division (Conservations des Eaux et Forêts de Chaumont pour partie, Épinal p.p. et de Nancy p.p.). Cette unité comprenait à l’origine 4 officiers : un capitaine commandant (capitaine Hatt), un capitaine en second (capitaine Baudement), un lieutenant en premier (lieutenant Hudault), un lieutenant en second (lieutenant Deschaseaux), 7 sous-officiers, 10 caporaux, 220 chasseurs forestiers, pour la plupart anciens sous-officiers ou caporaux de l’armée d’active. Dès sa formation, la 1re Compagnie de Chasseurs forestiers fut affectée au 21e Corps d’Armée ; elle suivra l’état-major de ce corps dans tous ses déplacements, fournissant sentinelles et plantons au P.C ou au Q.G. Elle montera la garde aux issues des cantonnements, elle contrôlera les laissez-passer, elle assurera la garde des prisonniers pendant leur passage aux postes d’examens, elle les convoiera sur l’arrière, elle exercera constamment un rôle de police, concurremment avec la prévôté aux Armées. Enfin, pendant le mois d’, notamment du 23 au 26, elle jouera le rôle le plus actif, en participant à la défense des ponts de la Meurthe. La compagnie quitte Épinal le . Du 11 au 13, elle cantonne à Saint-Dié où elle est particulièrement chargée de la surveillance des issues ; du 14 au 16 elle est à Saales, le 17 à Saint-Blaise, où elle dirige les équipes de travailleurs chargés de l’assainissement du champ de bataille de « Diespach » ; le 18, elle bivouaque au Donon, le 19, elle est à Voyer. Ce jour-là, une partie de la compagnie prend les tranchées et rassemble quelques fuyards d’un régiment d’infanterie coloniale ; le 20, elle se trouve à Abreschviller. À ce moment commence le mouvement de retraite du 21e C.A. La compagnie se replie sur Saint-Quirin (où une escouade réussit à ramener le matériel dont une corvée s’est allégée pour aller au ravitaillement), Val et Châtillon. Le 23, elle est à Raon-l’Etape, où elle participe dans la nuit du 23 au 24, à la défense des ponts de la Meurthe avec ses trois premières sections.

Dans cet engagement, le lieutenant Hudault, les chasseurs Lecomte, Noël, Julien, Riboulot et Villemin sont blessés, le chasseur Jacquot est tué. Voici, entre autres épisodes, les faits qui se sont passés à la passerelle de Neuville, dont la défense était confiée par le capitaine au caporal Barnier et à neuf hommes de son escouade (Pavem, Petit-Demange, Biessou, Pierron, Humbert, Burtin, Bernier, Riboulot et Devaux). Après avoir mis en état de défense la maison qui se trouvait en face de cette passerelle, les chasseurs forestiers réussissent à repousser à plusieurs reprises les Allemands qui cherchent à s’approcher ; dans la soirée du 24, le groupe des défenseurs est renforcé par 1 sergent et 6 hommes du 21e Bataillon de Chasseurs à Pied ; les chasseurs forestiers ne quittent leur poste que sur l’ordre d’un capitaine du 20e bataillon, dont la compagnie se trouvait déployée en tirailleurs dans le fossé de la route faisant face au canal d’alimentation de la scierie Lecuve (l’ennemi occupe l’autre rive sur une longueur d’environ 1 kilomètre) ; c’est en se repliant sous un feu intense que le chasseur forestier Riboulot est blessé, le chasseur Jacquot est tué. Le caporal Barnier est ses hommes rejoignent la compagnie le 26 à Saint-Benoît au Q.G du Corps d’Armée.

C’est également là que la 8e section, commandée par le lieutenant en second qui avait assuré du 23 au 26 la garde du P.C au bois de la Rappe (Sud de Baccarat), à Sainte-Barbe et à Menil, rejoint la compagnie.

La compagnie rassemblée suit l’état-major qui se déplace de Jeanménil à Saint-Hélène et à Girecourt sur Dubion. Le , embarquement en gare d’Epinal. Cantonnement à Wassy les 5 et . Le corps d’armée engagé victorieusement dans la bataille de la Marne, talonne l’ennemi. La compagnie est à Hampigny du 7 au , à Dampierre-de-l’Aube le 10, à Coole (Marne) le 11, à Saint-Germain-la-Ville le 12, à la Cheppe le 13 et le 14 à Suippes. Elle quittera cette localité le 1er octobre pour s’embarquer à Châlons-sur-Marne à destination de Merville (Pas-de-Calais), où elle arrive le . Cantonnement à Béthune du 5 au , à Houdain du 9 au 24. Le 25, elle s’installe à Nœux-les-Mines, qu’elle quittera en , lorsque le cantonnement sera cédé aux Anglais. Le , 42 chasseurs forestiers de la zone frontalière, susceptibles de servir de guides dans les Vosges, sont mis à la disposition de la 7e Armée. La plupart de ces chasseurs furent très appréciés dans les diverses formations où ils furent affectés. L’un d’eux, le sergent Bernière, trouve une mort glorieuse à proximité de son poste de paix, en se portant au secours de son officier blessé. L’effectif de la compagnie déjà réduit, sera amoindri encore par le départ de 3 volontaires pour les unités combattantes (chasseurs Marmet, Jachet et Dieudonné) et par la remise à la disposition de l’Administration des Eaux et Forêts des gradés et chasseurs des classes 1887 et 1888. En , la compagnie ne comprenait plus que 3 officiers (un capitaine et deux lieutenants), 7 sous-officiers, 10 caporaux et 120 hommes.

À partir du , la compagnie, indépendamment de sa mission de police, aura à remplir un rôle purement forestier, rôle que les circonstances rendront par la suite de plus en plus important. Au cours de l’hiver de 1914-1915, le 21e C.A. pour satisfaire à ses besoins en bois, effectue sur les contreforts de la Lorette des exploitations intensives et abusives, sans aucune considération culturale ou économique. Les propriétaires réclamèrent. Le Général Maistre, soucieux de concilier l’intérêt supérieur de la défense et les intérêts particuliers, songea à réglementer les coupes et confia ce travail à la 1re Compagnie des Chasseurs Forestiers qui, par des opérations bien conduites, assura le maintien des massifs boisés de Verdrel, d’Olhain et Bouvigny, tout en délivrant au 21e et 33e Corps tous les bois dont ils avaient un besoin urgent.

Après l’offensive d’Artois, la nécessité d’une organisation défensive plus complète sur le front se faisant sentir, le G.Q.G. fit appel dans une très large mesure, aux ressources forestières du pays. Dans la zone des armées, il créa les services forestiers d’armée (S.F.A.), à l’arrière, les exploitations forestières de la D.A. (E.F.D.A). La direction technique de ces services fut confiée à des officiers forestiers qui eurent pour collaborateurs les chasseurs forestiers des compagnies forestières. La 1re compagnie détacha tout d’abord un lieutenant et 18 chasseurs à l’E.F.D.A. de Roumare (Seine-Inférieure) le . À partir de cette date, l’envoi de détachements au S.F.A. se succéda sans interruption et la compagnie fut réduite à l’état squelettique. La portion centrale subsistera néanmoins jusqu’au , date à laquelle tous les chasseurs de la compagnie disséminés dans les divers secteurs du front, sont rattachés à la 12e Compagnie de Chasseurs Forestiers. Sans avoir eu à remplir une mission militaire de première importance, et cela en raison même de sa destination, la 1re Compagnie de Chasseurs Forestiers a fait son devoir en toutes circonstances. Le général Maistre, au cours de son passage au 21e Corps d'Armée, lui en n’a fréquemment témoigné sa vive reconnaissance.

- 6e Compagnie de Chasseurs Forestiers (6e Corps d'Armée, 3e Armée).

- 10e Compagnie de Chasseurs Forestiers[33] :

« Vers 8 heures du soir, par une nuit très obscure, arrivent 70 douaniers et gardes forestiers épuisés de fatigue… Leurs officiers nous apprennent qu’ils ont passé toute la nuit précédente et la matinée à faire des patrouilles au bord de la Meuse pour surveiller les mouvements des Allemands et les empêcher d’établir un pont sur le fleuve. Montés au fort des Ayvelles, ils ont été stupéfaits de le voir évacué par sa garnison… »

- Compagnie de Chasseurs Forestiers (Place Forte de Montmédy)[34]:

En , lors de la bataille de Brandeville dans la Meuse, dans un contexte difficile de retraite générale, les chasseurs forestiers, à la tête d'une colonne de 2 300 hommes, guidèrent celle-ci dans sa retraite vers la ligne des forts de Verdun sans se faire repérer, puis le moment venu participèrent à l'attaque du 29 au matin dans le but de se frayer un chemin à travers les lignes allemandes. Seuls 1 officier douanier et une trentaine de soldats rejoignirent les forts de Verdun. 16 chasseurs forestiers périrent arme à la main au côté de quelque 500 autres soldats français, causant plus de 450 pertes à l'ennemi. 1 750 hommes, blessés compris, partiront en captivité en Allemagne.

Compagnies de chasseurs forestiers ():

- 7e Compagnie de Chasseurs Forestiers (dépôts d'infanterie, Place Forte de Belfort, 1re Armée)

- Compagnie de Chasseurs Forestiers (dépôts d'infanterie, Place Forte d'Épinal, 1re Armée)

En Algérie étaient organisés trois escadrons d’infanterie montée à raison d’un par conservation:

- 1er Escadron de Chasseurs Forestiers (Division d'Alger),

- 2e Escadron de Chasseurs Forestiers (Division d'Oran),

- 3e Escadron de Chasseurs Forestiers (Division de Constantine).

Seuls les gardes généraux (lieutenants et sous-lieutenants) et les inspecteurs adjoints (capitaines) encadraient les chasseurs forestiers. Les inspecteurs (Chefs de bataillon) et conservateurs (lieutenant-colonels) étaient affectés dans les états-majors. Ceci explique bien les pertes très importantes que subirent les agents forestiers (notamment les officiers forestiers subalternes) et les préposés forestiers (sous-officiers et chasseurs forestiers). Les officiers forestiers subalternes en surnombre, durent de plus combattre en première ligne avec les unités d'infanterie qu'ils encadraient. On relève donc sur le monument aux morts de l'École nationale des eaux et forêts les noms de 96 anciens élèves qui furent tués comme officiers de 1914 à 1918.

Une liste des chasseurs forestiers morts en 1914 et 1915[35] est publiée en 1916 (elle n’a jamais eu de suite) :

Antoine, caporal, 6e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Génicourt ;

Auberic, 14e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Châlon-sur-Marne ;

Blanchard, 6e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Verdun ;

Brancaz, 13e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Cuisy ;

Brange, 6e Compagnie de Chasseurs Forestiers, tué le à Vienne-le-Château ;

Breuil, 6e Compagnie de Chasseurs Forestiers, tué le à Vienne-le-Château ;

Chassang, 13e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Clermont-Ferrand ;

Closier, sergent fourrier, 5e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Chantilly ;

Collignon, 2e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Laduz ;

Curin, 10e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Angers ;

Grésil, 6e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Verdun ;

Guigo, 15e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Etaples ;

Hollard, garde des Eaux et Forêts, tué le à Lubine ;

Humbert, 6e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Bar-le-Duc ;

Jacquot, 1re Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à La Neuveville-les-Raon ;

Josset, 6e Compagnie de Chasseurs Forestiers, tué le à Vienne-le-Château ;

Legrand, sergent, 6e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Auch ;

Magnan, 6e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Nice ;

Montaz, 5e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Bar-le-Duc ;

Morère, 17e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Toulouse ;

Petit, 6e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le au Mans ;

Pierrard, 6e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Verdun ;

Rambouillet, 6e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Verdun ;

Receveur, 1re Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Epinal ;

Renard, 6e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Vitry-le-François ;

Rigal, 13e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Bonneuil ;

Toussaint, 6e Compagnie de Chasseurs Forestiers, décédé le à Bar-le-Duc.

De plus, la même source précise les catégories de grades et d'emploi tués pendant cette même période 1914 - 1915 :

- agents des Eaux et Forêts (officiers) tués :34,

- élèves de Nancy (élèves officiers) tués : 15,

- préposés des Eaux et Forêts (sous-officiers) tués : 55,

- élève des Barres (élève sous-officier) tué : Doisneau,

- membre subalterne des Écoles Forestières tué : Janel,

- membre de l'administration centrale tué : Marsili.

À la fin de la 1re guerre mondiale le drapeau du corps des chasseurs forestiers passe en tête de l'infanterie sous l'Arc de Triomphe, lors du défilé de la Victoire. Il a été remis à la dissolution du corps à l'École nationale des eaux et forêts de Nancy, en 1939, on peut dater leur mise en sommeil de cette année là, remplacés par les sapeurs-forestiers rattachés au génie. Les Chasseurs forestiers, unité combattante, ont eu deux citations, ils portaient la fourragère verte.

Le Service Forestier aux Armées

Si des prémices d’organisation apparaissent dès la fin de 1914, quelques précisions figurent dans la littérature[36] : « au printemps 1916, beaucoup d'agents forestiers mobilisés, depuis les simples gardes domaniaux jusqu'aux inspecteurs des forêts, furent appelés à constituer, aux armées, des groupements techniques où leurs qualités professionnelles, plus rationnellement utilisées, allaient leur permettre de rendre d'éminents services. Un service forestier, dirigé par un officier de chasseurs forestiers (inspecteur ou conservateur) fonctionnait à côté de la Direction du Génie, pour une armée ou un groupe d'armées. Ce service avait sous ses ordres, dans chacune des grandes unités (corps d'armée, corps de cavalerie, division d'infanterie, groupement d'étapes), des services secondaires, à la tête de chacun desquels était placé un sous-inspecteur ou un inspecteur des eaux et forêts, ayant à sa disposition un nombre de chasseurs forestiers fixé d'après les disponibilités et l'importance des exploitations. Cette organisation du service forestier donna les meilleurs résultats ; elle permit de fournir à la défense des quantités considérables de bois, tout en ménageant l'avenir de nos forêts ». Il faut toutefois attendre et la création du Service Forestier aux Armées pour que les procédures d’intervention se mettent en place. Généralement, des tournées communes du service de l'Administration des Eaux et Forêts et de chasseurs forestiers se mettent en place pour reconnaître les coupes à exploiter pour le chauffage aux armées ou autres bois à fournir aux troupes (bois durs : chêne, hêtres, charmes à destination de l’artillerie - affûts de canons - et du génie - traverses de voies ferrées -, et les bois tendres mobilisés par le génie - étaies et baraquements - et l’aviation)[37].

Traditions

Ordre du Mérite agricole

L’Ordre du Mérite agricole est un ordre honorifique institué en France[38] pour récompenser les services rendus à l'agriculture. L’Ordre du Mérite agricole est une récompense pour les officiers forestiers notamment, comportant 3 grades :

- chevalier,

- officier,

- commandeur.

Médaille d'honneur des eaux et forêts

La Médaille d'honneur des eaux et forêts a été créée le [39] par Jules Méline, ministre de l’Agriculture et ne comprend qu'une classe, comme la médaille militaire. À l'origine, elle était appelée Médaille d’Honneur Forestière[40].

Cette décoration récompense soit un minimum de 20 années de services irréprochables, soit des actes de courage ou de dévouement accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Elle récompensera les préposés (gardes forestiers et brigadiers) qui ont participé aux combats durant la guerre de 1870 puisque la médaille militaire leur était interdite, l'Administration étant encore un corps civil.

Des textes complémentaires[41] prévoiront un supplément de traitement de 50 francs, ainsi que l'envoi d'un diplôme.

Les caractéristiques de cette médaille ont peu évolué au cours du temps : ruban aux couleurs de tradition des forestiers (jaune dit jonquille, vert de l'infanterie légère qui était déjà utilisé par les forestiers mobilisés dans les flanqueurs-chasseurs ou flanqueurs-grenadiers de l'armée napoléonienne). C’est surtout la bélière (anneau de liaison, entre le ruban et la médaille) qui se verra chargée de symboles forestiers, différemment interprétés selon la sensibilité du graveur, transformée ainsi en bélière-trophée.

Médaille d'honneur agricole

La Médaille d'honneur agricole est destinée à récompenser l'ancienneté des services effectués par toute personne salariée du secteur agricole ou des industries s'y rattachant, et tirant de cette occupation l'essentiel de ses ressources. Dans les faits, cette médaille a servi à récompenser les personnels ne pouvant statutairement recevoir les deux premières récompenses.

La Médaille d'honneur agricole comporte quatre échelons :

- Argent (20 ans de service),

- Vermeil (30 ans de service),

- Or (35 ans de service),

- Grand or (40 ans de service).

Honneurs militaires

Dès 1833[42], les agents forestiers (officiers) revêtus de leur uniforme ont droit aux marques de respect, à savoir :

- les sentinelles de l'armée porteront et présenteront les armes, suivant le cas, aux officiers des compagnies de chasseurs forestiers ainsi qu'aux agents forestiers assimilés aux officiers revêtus de leur uniforme[43]. Il y aura réciprocité absolue de la part des sentinelles des chasseurs forestiers à l'égard des officiers de l'armée,

- tout inférieur en grade devra le salut à son supérieur du grade d’officier, soit dans l'armée, soit dans les services des forêts.

Fanfares forestières

La Velléda[44] ou Fanfare des Forestiers est sonnée le pour commémorer les chasseurs forestiers tombés pendant la 1re guerre mondiale ou à l'occasion de la Saint-Hubert (saint patron des forestiers), ainsi que pour commémorer les sapeurs-forestiers lors de la 2e guerre mondiale, qui, bien que relevant du Génie portaient un cor de chasse écarlate sur fond noir au col.

Lors du passage des élèves officiers (les « fagots ») devant le jury de fin d'études à l'École nationale des eaux et forêts, on sonnait La Royale. Il est à noter la grivoiserie des paroles que tous les élèves se devaient de connaître :

| La Royale (chant, fanfare forestière) |

|---|

Voyez donc comme il bande, |

Les chants traditionnels

| Baliveau (chant, fanfare forestière) | Chant des forestiers |

|---|---|

Voyez sur ces sentiers, |

Je connais sous mon ciel de France, |

Notes, sources et références

- Décret du 3 avril 1875 du président de la République fixant l’organisation du nouveau corps des chasseurs forestiers mobilisés dans l’armée.

- Loi du 25 juillet 1924 supprimant le corps des chasseurs forestiers.

- Lucien-Bernard Balanger, 135e promotion de l'École nationale des eaux et forêts - Les forestiers dans la défense nationale, 12 pages.

- P. Hirbec, F. Hannequart et J. Taillardat, Histoire et traditions forestières : 3e Colloque HisTraFor 2014, Paris, Office national des forêts, coll. « Les Dossiers Forestiers » (no 27), , 299 p. (ISBN 978-2-842-07388-6, OCLC 948078313)

- Décret du 18 novembre 1890 du Président de la République, réorganisant sur de nouvelles bases le corps des chasseurs forestiers.

- Circulaire No 362 de l'Administration des Forêts.

- Breton L. - 63e promotion de l'École nationale des eaux et forêts - Revue des Eaux et Forêts d’octobre 1894 - Tome 33 - p. 433 à 446 : organisation militaire des chasseurs forestiers.

- Instruction Ministérielle du 4 avril 1892 reprise dans la Circulaire de l'Administration des Forêts No 444.

- Décret du Président de la République Française du 21 janvier 1914 repris par la Circulaire No 829 du 13 février 1914 de la Direction Générale des Eaux et Forêts.

- Cours d’instruction militaire de l’École nationale des eaux et forêts paru en juin 1914.

- Circulaire No 138 du 9 mai 1873 de la Direction Générale des Forêts, définissant la tenue des agents forestiers.

- Circulaire No 175 à la suite de la circulaire No 138 du 10 mai 1875 de la Direction Générale des Forêts, définissant la tenue des agents forestiers.

- Circulaire No 177 du 20 mai 1875 de la Direction Générale des Forêts, définissant les insignes de grades pour les emplois d'officiers, de sous-officiers et de caporaux.

- Décret du 20 novembre 1878 du Président de la République, définissant une grande et une petite tenue des agents forestiers.

- Circulaire no 238 du 14 décembre 1878 de l'Administration des Forêts, réglant la petite tenue des préposés forestiers.

- Circulaire No 403 du 19 octobre 1888 du Ministère de l'Agriculture, définissant les insignes de grades des chasseurs forestiers.

- Arrêté ministériel du 12 octobre 1889.

- Circulaire No 436 du 4 juillet 1891 de l'Administration des Forêts, définissant le cahier des charges pour l'habillement des préposés forestiers.

- Circulaire No 436 du 25 juillet 1891 de la Direction des Forêts, définissant les modifications dans l'habillement des chasseurs forestiers.

- Circulaire No 438 du 16 novembre 1891 de la Direction des Forêts, définissant les modifications dans l'habillement des agents forestiers.

- Circulaire No 449 du 12 novembre 1892 de la Direction des Forêts, réglant l'habillement des chasseurs forestiers de l'Algérie.

- Circulaire No 465 de la Direction des Forêts, tirée de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1893.

- Décision du Directeur des Forêts du 27 juin 1893.

- Arrêté Ministériel du 10 avril 1899

- Circulaire No 662 de la Direction des Eaux et Forêts, tirée de l'arrêté ministériel du 25 mai 1903.

- Circulaire No 760 du 11 décembre 1909 de la Direction Générale des Eaux et Forêts, définissant les modifications à l'uniforme des agents et préposés des Eaux et Forêts.

- Circulaire No 813 du 10 mars 1913 de la Direction Générale des Eaux et Forêts, définissant l'habillement des chasseurs forestiers de la France.

- Circulaire No 915 du 17 avril 1925 de la Direction Générale des Eaux et Forêts, Modifications apportées à l'uniforme des officiers forestiers de la France.

- Circulaire No 259 du 30 décembre 1879 de l'Administration des Forêts, fixant l'armement des chasseurs forestiers.

- Décret du 2 avril 1875 (Circulaire No 173) et Décret du 18 novembre 1890 (Circulaire No 424) du Ministre de la Guerre.

- Circulaire no 317 de l'Administration des Forêts.

- Desbois, Évelyne : « La surprise », in 14-18 Magazine, no 9, août-septembre 2002.

- Marlier, Émile : La guerre de 1914-1918 dans les Ardennes, Les Ardennes envahies, 1937 (extraits du journal du maire de Guignicourt, mercredi 26 août 1914).

- Lascurettes, Jean-Luc : Les chasseurs forestiers de forteresse dans la guerre 1914-1918, 11 pages in P. Hirbec, F. Hannequart et J. Taillardat, Histoire et traditions forestières : 3e Colloque HisTraFor 2014, Paris, Office national des forêts, coll. « Les Dossiers Forestiers » (no 27), , 299 p. (ISBN 978-2-84207-388-6).

- Livre d’Or de l’Administration des Eaux et Forêts publié en 1916

- Larousse illustré 1914-1919 au sujet de l'exploitation des forêts par l'armée.

- Steinbach, Frédéric, « La forêt vosgienne durant la première guerre mondiale » in P. Hirbec, F. Hannequart et J. Taillardat, Histoire et traditions forestières : 3e Colloque HisTraFor 2014, Paris, Office national des forêts, coll. « Les Dossiers Forestiers » (no 27), , 299 p. (ISBN 978-2-842-07388-6, OCLC 948078313)

- Décret du Président de la République du 7 juillet 1883

- Décret du Président de la République du 15 mai 1883 qui autorise le ministre de l'Agriculture à décerner des médailles d'Honneur aux préposés forestiers qui se sont signalés par leurs services.

- Cassonet, Christian, « La Médaille d'Honneur des Eaux et Forêts », in P. Hirbec, F. Hannequart et J. Taillardat, Histoire et traditions forestières : 3e Colloque HisTraFor 2014, Paris, Office national des forêts, coll. « Les Dossiers Forestiers » (no 27), , 299 p. (ISBN 978-2-842-07388-6, OCLC 948078313)

- Arrêté du 25 juin 1884 fixant le contingent de médailles à attribuer aux préposés en fonction et la gratification allouée.

- Article 198 de l'Ordonnance du 2 novembre 1833.

- Lettre du Ministre de la Guerre du 3 janvier 1878 reprise dans la Circulaire no 222.

- Velléda fut une druidesse et prophétesse gauloise qui contribua à l’insurrection de la Gaule du Nord contre l’empereur Vespasien (en 70). Elle est devenue la patronne des forestiers et elle a donné son nom à leur fanfare sonnée à la trompe et écrite en 1870 par les élèves forestiers de Nancy.