Compagnie des mines d'Azincourt

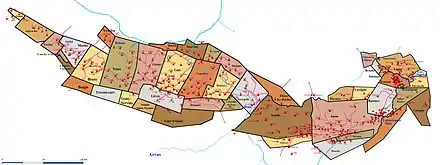

La Compagnie des mines d'Azincourt est compagnie minière qui a exploité la houille à l'aide de plusieurs fosses établies à partir de 1840 sur les territoires d'Aniche et d'Abscon, puis à Monchecourt et Erchin, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

| Compagnie des mines d'Azincourt | |

| Création | 1840 |

|---|---|

| Dates clés | : obtention de la concession[A 1] : extension de la concession[A 2] : rachat par la Compagnie des Hauts Fourneaux, Forges et Acieries de Denain-Anzin[A 3] |

| Disparition | 1936 (Faillite[A 3]) |

| Siège social | Aniche |

| Activité | Extraction et transport de houille |

| Produits | Houille |

| Effectif | 822 ouvriers (en 1925[A 3]) |

Elle est née de la fusion de quatre sociétés de recherches qui ont effectué des sondages et des fosses au sud de la concession de la Compagnie des mines d'Aniche pendant la fièvre des recherches de charbon. En 1858, le puits Saint Roch est creusé dans la partie ouest du gisement à Monchecourt, dans une partie alors inexplorée de la concession. Le 15 février 1860, la concession d'Azincourt, dont la superficie était depuis le 29 décembre 1840 de 870 hectares, est étendue à 2 182 hectares. En 1888, à Erchin débute le fonçage du puits no 2. La Compagnie des Hauts Fourneaux, Forges et Acieries de Denain-Anzin rachète la Compagnie le 26 mai 1905. En 1908 débute le fonçage du puits no 3, il assure l'extraction à partir de 1911.

Les installations, détruites pendant la Première Guerre mondiale, sont reconstruites et opérationnelles en 1920. L'extraction cesse en 1936, et les puits sont remblayés à la fin de l'année. Le gisement est de nouveau exploité par le Groupe de Douai après la Nationalisation.

Historique

Les années 1830 - 1840 se caractérisent par un grand élan pour les entreprises industrielles de toute nature, particulièrement pour les mines de houille[E 1]. Dans le Nord, cet engouement fait suite à la découverte par la toute récente compagnie des mines de Douchy d'un riche gisement de charbon gras[1]. Le sol, ou un vingt-sixième de cette compagnie, qui se vendait à peine 2 230 francs en février 1833, atteint en janvier 1834 le prix exorbitant de 300 000 francs[E 1]. Les demandes de concessions se multiplient dans la région (il y en aura jusqu'à 70 en 1837)[2]. Cette fièvre des recherches de charbon a pour conséquence la création d'un grand nombre de compagnies ou de sociétés, dont peu finalement sont parvenues à durer dans le temps[E 2].

Quatre sociétés, Azincourt, Carette et Minguet, d'Étrœungt, et d'Hordain-sur-l'Escaut, effectuent des sondages au sud de la concession de la Compagnie des mines d'Aniche, dans un périmètre assez restreint[A 1]. La Société d'Hordain-sur-l'Escaut ouvre sur le territoire d'Abscon, près des limites avec Aniche, l'avaleresse des Lillois. Le puits est abandonné à la profondeur de 126 mètres. La Compagnie d'Azincourt ouvre à Aniche le puits Saint Édouard, et, toujours dans la même commune, la Compagnie d'Étrœungt ouvre le puits d'Étrœungt[A 1], qui, avec un diamètre de 1,40 mètre, est l'un des plus étroits du bassin minier. Le gouvernement est très embarrassé pour attribuer des droits de propriété[A 1]. Il agit comme pour la Compagnie de Vicoigne et demande aux quatre sociétés de se réunir en une seule compagnie, et attribue à la nouvelle société formée une concession de 870 hectares le 29 décembre 1840[A 1] - [3].

Pendant que ces diverses sociétés effectuaient leurs recherches, d'autres sociétés effectuaient des travaux aux alentours. En 1835, la Compagnie des mines d'Aniche effectue jusque 1838 une fosse à Mastaing, hors concession, sans succès. En 1836, elle commence les travaux de la fosse d'Aoust, à Aniche, dont l'exploitation ne pourra débuter que neuf ans plus tard. Enfin, elle ouvre à Somain la fosse La Renaissance en 1839, productive deux ans plus tard, qui permet d'exploiter un riche gisement, si bien que les années suivantes verront quelques centaines de mètres au sud l'ouverture des fosses Saint Louis et Fénelon. Un peu plus au Nord, la Compagnie des Canonniers de Lille ouvre en 1838 une fosse à Marchiennes. À l'ouest des travaux d'Aniche, la Société d'Erchin tente sans succès d'ouvrir un puits à Erchin, l'avaleresse d'Erchin, abandonnée l'année suivante en 1839. La Société du Nord et de l'Aisne ouvre sans succès de 1839 à 1840 une fosse à Cantin. À l'est, la Compagnie des mines d'Anzin ouvre de nombreuses fosses à Denain et Escaudain[note 1], après y avoir découvert des gisements.

La Compagnie des mines d'Azincourt formée, elle ouvre en 1841 la puits d'aérage Sainte Marie, et en 1846, la fosse Saint Auguste[A 1]. La production est limitée entre 26 000 et 40 000 tonnes de houille par an car les trois fosses, Saint Édouard, Sainte Marie et Saint Auguste sont toutes situées dans la partie est du gisement d'Azincourt[A 1]. Ce dernier est séparé de la partie ouest par un massif calcaire qui forme une sorte de promontoire, dont le sommet est situé au niveau de la fosse d'Étrœungt[A 1]. La fosse Saint Roch est alors ouverte en 1858 à Monchecourt, dans la partie ouest de ce gisement plus riche. La superficie de la concession est portée à 2 182 hectares par le décret du 15 février 1860[A 2]. La fosse Saint Auguste est abandonnée en 1876, les fosses Saint Édouard et Sainte Marie en 1882[A 1]. La Compagnie n'exploite alors plus qu'un seul puits, jusqu'en 1888, date à laquelle est ajouté à Erchin la fosse no 2[A 2]. Elle assure l'aérage et la remonte des terres pour la fosse Saint Roch[A 2]. En 1901, 58 290 tonnes de charbon sont produites, 46 547 tonnes le sont en 1905. La Compagnie emploie 651 ouvriers dont 507 au fond et 144 au jour[A 2]. Elle possède deux puits, un lavoir, et 52 fours à coke[A 2].

Le 26 mai 1905, la Compagnie des Hauts Fourneaux, Forges et Acieries de Denain-Anzin rachète la Compagnie. Une voie ferrée relie les puits de la Compagnie à Usinor-Denain[A 3]. La fosse no 3 est ajouté en 1908 au sud du carreau de la fosse Saint Roch, et assure dès sa mise en activité en 1911 l'extraction, les deux autres puits assurent alors l'aérage[A 3]. La première Guerre mondiale entraîne la destruction des équipements de la Compagnie. L'extraction ne reprend qu'en 1920 avec 18 914 tonnes. En 1924, 116 947 tonnes sont produites.

En 1925, 822 ouvriers sont embauchés par la Compagnie, dont 561 au fond, et 261 au jour[A 3]. Elle possède alors 112 maisons, une école, une garderie d'enfants, une pharmacie, et une gare. M. Catrice est le directeur de la Compagnie, il est aidé des ingénieurs Picot et Martin[A 3].

La Compagnie atteint son pic de production en 1934, avec 125 928 tonnes. La fermeture intervient en 1936, la production est alors de 68 130 tonnes[A 3]. Les puits Saint Roch, nos 2 et 3 sont remblayés à la fin de l'année 1936. Depuis sa création en 1840, la Compagnie a produit 5 827 000 tonnes de charbon gras[A 3].

Catastrophe

Le journal Le Courrier Douaisien du 29 octobre 1854 écrit: Douai le 27 octobre 1854, un coup de grisou à la fosse d'Azincourt a fait 11 morts. Au moment de l'explosion, 11 ouvriers étaient présents, ils ont été ensevelis. 5 sont morts instantanément: Augustin LEGLISE, 28 ans, père de 2 enfants, Louis MALAPEL, père de deux enfants, Amand LANCEL, 20 ans, Armand DUVAL, 11 ans, Honoré DUVAL, 13 ans. Les autres ont succombé des suites de leurs blessures : Charles BATAILLEUR, marié et père de deux enfants, Charles DEFLENCHEL, marié et père d'un enfant, Pierre Joseph LUCAS, 15 ans, Jean Baptiste BULTET, 16 ans[4], Célestin AUBIGNY, 18 ans et Charles Louis LEBON, 15 ans.

Les fosses

La Société d'Hordain-sur-l'Escaut creuse un puits resté à l'état d'avaleresse à Abscon, la Compagnie d'Étrœungt un puits de reconnaissance du même nom à Aniche. La Compagnie des mines d'Azincourt, créée après l'abandon de ces premiers puits, en a creusés six sur le territoire de la concession. Ces deux groupes de trois puits ont exploité deux parties différentes du gisement à différentes époques. Un autre puits, l'avaleresse d'Erchin, a été creusé en 1839 et abandonné en 1839 par la Société d'Erchin. Il est lui aussi situé sur la concession, mais a été effectué avant son institution et son extension.

Avaleresse des Lillois

- 50° 19′ 42″ N, 3° 16′ 49″ E[BRGM 1]

- 1838 - 1838.

En 1838, la Société d'Hordain-sur-l'Escaut creuse le long de la route ralliant Somain à Bouchain la fosse des Lillois, sur le territoire d'Abscon[JLH 1], près des limites avec Aniche[A 1]. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. Deux sondages ont été effectués à proximité de la fosse en 1837 et 1838, le premier et le second sondage sur Abscon[A 1]. Le diamètre du puits est de 3,40 mètres, sa profondeur de 126 mètres environ[Y 1]. La composition du cuvelage est inconnue. Le terrain houiller n'a pas été atteint. Il n'y a aucun étage de recette[Y 1].

La fosse d'Hordain ou des Lillois n'a jamais passé le niveau. Son matériel a servi à creuser la fosse Sainte Marie[F 1], après la fusion des quatre société rivales qui ont obtenu collectivement la concession d'Azincourt[F 2].

.JPG.webp) Puits Lillois (Avaleresse), 1838 - 1838.

Puits Lillois (Avaleresse), 1838 - 1838..JPG.webp) La tête de puits non matérialisée.

La tête de puits non matérialisée..JPG.webp) En arrière-plan, près du hangar, le puits Saint Auguste.

En arrière-plan, près du hangar, le puits Saint Auguste..JPG.webp) Vue vers Somain

Vue vers Somain

Fosse Étrœungt

- 50° 19′ 23″ N, 3° 14′ 53″ E[BRGM 2]

- 1838 - 1840

Avant la fusion des quatre sociétés, la Compagnie d'Étrœungt creuse le puits d'Étrœungt sur les hauteurs d'Aniche[JLH 2] - [A 1]. Le diamètre du puits est de 1,40 mètre, le plus étroits du bassin minier. Le cuvelage est en briques[Y 2]. La limite méridionale du bassin houiller y a été atteinte. Son emplacement se trouve à 1 200 mètres à l'ouest de la fosse Sainte Marie[F 3], et à 290 mètres de la limite nord de la concession[F 4]. Elle a été creusée à 120 mètres au sud d'un sondage entrepris par la même société, et qui a atteint le terrain houiller à 122 mètres, et deux veinules de charbon à 123 et 128 mètres. Elle a rencontré le calcaire carbonifère immédiatement sous le tourtia, à la profondeur de 142 mètres[Y 2], et n'a pénétré dans le terrain houiller qu'à celle de 190 mètres. Le calcaire présente une inclinaison de 60° au sud[F 4].

Une bowette poussée vers le nord, au niveau de 165 mètres a bien vite atteint le terrain houiller, puis a recoupé plusieurs veines failleuses, que l'on a explorées sans résultat, sur une assez grande étendue, au levant et au couchant[F 4]. Un recoupage, entrepris du côté du levant, au sud de la veine la plus méridionale, a également atteint le calcaire, au sud-est du puits. Cela indique que la limite des deux terrains s'infléchit vers le sud, du côté de l'est, de manière à venir passer à une assez grande distance au midi de la fosse Sainte Marie. Les matériaux extraits de la fosse d'Étrœungt ont servi à remblayer le chemin qui y aboutit[F 4]. Le seul étage de recette est à la profondeur de 165 mètres[Y 2]. Le puits de reconnaissance, profond de 190 mètres, est abandonné en 1840[Y 2].

.JPG.webp) Puits Étrœungt, 1838 - 1840.

Puits Étrœungt, 1838 - 1840..JPG.webp) La tête de puits matérialisée, et sa plaque.

La tête de puits matérialisée, et sa plaque..JPG.webp)

.JPG.webp)

.JPG.webp) Vue à partir du fond de l'impasse.

Vue à partir du fond de l'impasse.

Fosse Saint Édouard

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.JPG.webp)

- 50° 19′ 33″ N, 3° 15′ 45″ E[BRGM 3]

- 1838 - 1882

La fosse Saint Édouard, aussi nommée fosse d'Azincourt, est foncée à partir de 1838 sur le territoire d'Aniche[JLH 3] - [A 1]. Le diamètre du puits est de 2,60 mètres, le cuvelage est en briques.

C'est la plus ancienne fosse de la concession. elle date de 1839, date à laquelle elle a commencé à produire, et n'est située qu'à 150 mètres de la limite nord, commune avec la concession d'Aniche[F 5]. Ses travaux ont commencé en 1838. Elle a été ouverte à 130 mètres au sud-est d'un sondage exécuté en 1838, et qui avait trouvé le terrain houiller à la profondeur de 125 mètres. Elle a rencontré ce terrain houiller à la profondeur de 133 mètres[Y 3]. Ses premiers niveaux d'exploitation, jusqu'à la profondeur de 360 mètres, ont donné des résultats assez satisfaisants[F 5].

On y a exécuté, avec succès, des travaux importants, notamment dans les veines Quévy, nos 3, 4, 5 et 6[F 6]. Ceux des veines Capricieuse et Quévy ont pénétré légèrement dans la concession d'Aniche, ce qui a donné lieu à un procès entre les deux compagnies. Au-dessous du niveau de 360 mètres, les terrains sont devenus plus irréguliers. La situation, déjà mauvaise au niveau de 405 mètres, s'est encore aggravée à celui de 458 mètres. En 1864, elle avait tellement empiré que la fosse a été mise au chômage. Treize ans après, vers la fin de 1877, on a repris son approfondissement, dans l'espoir de trouver des terrains réguliers, à une profondeur plus grande, comme cela s'était produit dans la concession de Liévin[F 6]. Mais on s'est enfoncé jusqu'au niveau de 584 mètres[Y 3], sans sortir des brouillages. À la profondeur de 517 mètres, le puits rencontre une veine en deux sillons, de 70 centimètres d'épaisseur, à laquelle on a donné le nom de Marie. puis on a recoupé successivement d'autres veines : Emmanuel à 526 mètres, Sevaistre ou Alfred à 529 mètres, Savary ou Charles à 564 mètres, et Maille à 584 mètres[F 6]. Le puits a été arrêté à cette profondeur. Dès lors, un grand espoir a été placé dans l'avenir de cette fosse, parce qu'il était prévu que les terrains se régularisent à distance, mais cet espoir a été déçu, et les travaux d'exploitation exécuté jusqu'en 1882 n'ont fait que montrer l'inexploitabilité du gisement. Les bowettes creusées à l'étage de 517 mètres et aux étages inférieurs, dirigées perpendiculairement à la stratification des terrains, affectent les contours les plus étranges, se repliant sur elles-mêmes, et formant parfois des circuits presque complets[F 6]. La composition des veines a été trouvée essentiellement variable. Elles se perdent ou se renflent démesurément, mais nulle part, sauf dans une région peu étendue de la veine Savary, il n'a été possible d'entreprendre de véritables travaux d'exploitation[F 6].

Comble du malheur, la veine Savary a été déhouillée jusqu'à la maçonnerie du puits, sans qu'on y réserve un massif de garantie, le puits s'est éboulé, en 1882[A 1], vers la profondeur de 560 mètres[F 7]. Après cet accident, il a été comblé avec des terres de fosse, mais il n'a pas été serrementé[F 7]. La fosse a compté dix étages de recette aux profondeurs de 165, 200, 240, 318, 360, 405, 458, 517, 564 et 574 mètres[Y 3].

La fosse Saint Édouard fermée, la région de Saint Édouard est considérée comme définitvement abandonnée. Elle a donné lieu à une exploitation assez avantageuse aus accrochages les moins profonds, mais, plus bas, les terrains se sont brouillés et sont devenus absolument improductifs[F 4]. Les recherches entreprises dans le but de trouver des régions régulières ont été infructueuses, même à une grande profondeur, et le prudence commande de ne pas les continuer. Toutefois, la veine Louise ou Auguste n'a pas été exploité au-dessous des niveaux de 176 mètres de Sainte Marie, et de 250 mètres de Saint Auguste[F 4]. Cela tient au fait que cette veine n'aurait pu être atteinte au sud de ces deus fosses, à des étages inférieurs, que par des bowettes de grande longueur, dont le creusement aurait coûté fort cher. Au point de vue du prix de revient, il a été intéressant de ne pas entreprendre ces bowettes, dont le creusement aurait coûté fort cher, mais une certaine quantité de charbon, qu'il ne sera plus possible d'atteindre, n'a pas été extraite[F 4].

- Terril Saint Édouard

- 50° 19′ 30″ N, 3° 15′ 48″ E

Le terril n'a pas eu de numérotation puisqu'il a été rasé avant que les terrils ne soient recensés pour faire place au Lycée Professionnel Pierre-Joseph-Laurent. Il était situé à Aniche, au sud de la fosse.

Fosse Sainte Marie

- 50° 19′ 25″ N, 3° 15′ 53″ E[BRGM 4]

- 1841 - 1882

La fosse Sainte Marie a été ouverte en 1841, à Aniche[JLH 4], à 280 mètres environ au sud-est de la fosse Saint-Édouard. Elle est entrée dans le terrain houiller à 143 mètres du sol[F 7], ou à 132 mètres[Y 4] et n'a été approfondie que jusqu'au niveau de 240 mètres[F 8]. Le diamètre du puits est de quatre mètres. C'est le premier puits ouvert par la Compagnie des mines d'Azincourt depuis sa création.

Elle n'a pour ainsi dire pas servi à l'extraction, un ventilateur a juste été installé pour aérer les travaux de Saint Édouard puis de Saint Auguste[A 1]. Une bowette poussée au sud de cette fosse, à la profondeur de 176 mètres, a rencontré le calcaire à 312 mètres du puits[F 8]. Ce calcaire a une inclinaison de 53° au sud et paraît être en stratification concordante avec le terrain houiller. On n'a pas remarqué de faille ou d'accident à la séparation des deux terrains. C'est un premier point où l'on a atteint le calcaire carbonifère qui forme la limite sud du bassin. La fosse Sainte Marie a été abandonnée en même temps que celle de la fosse Saint Édouard, en 1882[Y 4] - [A 1]. Un lavoir à charbons a été installé dans ses bâtiments, et ses déchets servent à combler le puits cuvelé en briques[F 8], profond de 260 mètres[Y 4]. Cette fosse a eu deux étages de recette aux profondeurs de 176 et 240 mètres[Y 4]. Une autre fosse Sainte Marie a existé, elle a été ouverte par la Compagnie des mines d'Aniche à Auberchicourt.

.JPG.webp) Puits Sainte Marie, 1841 - 1882.

Puits Sainte Marie, 1841 - 1882..JPG.webp) Le puits et son environnement.

Le puits et son environnement..JPG.webp) Le puits et son environnement.

Le puits et son environnement..JPG.webp) Le puits et son environnement.

Le puits et son environnement.

Fosse Saint Auguste

- 50° 19′ 29″ N, 3° 16′ 33″ E[BRGM 5]

- 1846 - 1876

La fosse Saint Auguste a été ouverte en 1846 sur le territoire d'Abscon[JLH 5], près de la limite avec Aniche[A 1], à environ 380 mètres de la limite nord de la concession, et à 350 mètres de sa limite est. Le diamètre du puits est de 3,40 mètres, la composition du cuvelage est inconnue[Y 5]. Le terrain houiller y a été rencontré à la profondeur de 130 mètres[Y 5], dans la région stérile comprise entre les veines no 7 et Louise ou Auguste[F 8].

L'exploitation a eu lieu successivement sur plusieurs niveaux, dont le dernier a été établi à 454 mètres[Y 5]. L'extraction, d'abord assez importante, n'a pas tardé à décroître avec la profondeur, à cause de l'allure de plus en plus défectueuse du gisement[F 8]. Les travaux les plus importants ont été faits dans les trois veines du nord, dans les veines nos 3 à 6, et dans Auguste, qui a été la dernière exploitée au niveau de 210 mètres. La bowette sud de cet étage donnant une assez grande quantité d'eau, elle a été serrementé, en 1870, à trente mètres du puits. En 1876, ce serrement a été démoli, et la bowette a été continuée jusqu'à la limite du terrain houiller[F 8]. À 598 mètres du puits, elle quitte la formation houillère pour pénétrer dans une alternance de bancs de schistes verdâtres calcarifères, et de calcaire compact d'un bleu foncé. On ne s'arrête qu'après avoir pénétré de 24,30 mètres dans ces terrains. La teinte verdâtre des schistes ne permettait pas de les confondre avec des schistes houillers. Ni cran ni faille n'ont été remarqués entre le terrain houiller et le terrain négatif, ni dans le voisinage[F 8]. Après l'abandon définitif de la bowette de l'étage de 210 mètres, un serrement y est établi à 80 mètres du puits, afin d'aveugler la venue d'eau qu'elle fournit[F 3].

Au commencement de l'année 1876, on décide l'abandon de la fosse Saint Auguste. On y suspend alors l'épuisement, et les niveaux inférieurs d'exploitation sont bientôt noyés. Quelques mois après, on revient sur cette décision, et on se met à vider les travaux inondés. L'accrochage de 330 mètres venait d'être rendu accessible, quand un éboulement considérable s'est produit, et a eu pour effet de remplir partiellement le puits[F 3]. D'autres éboulements partiels étant encore survenus, on se résigne à remblayer le puits jusqu'à la profondeur de 310 mètres. Depuis cette époque, l'exploitation n'a pas été reprise. Le puits a été serrementé et abandonné[F 3]. Il y a eu sept étages de recette aux profondeurs de 210, 238, 250, 290, 330, 372 et 420 mètres[Y 5].

.JPG.webp) Puits Saint Auguste, 1846 - 1876.

Puits Saint Auguste, 1846 - 1876..JPG.webp) La tête de puits matérialisée.

La tête de puits matérialisée..JPG.webp) Le puits et son environnement.

Le puits et son environnement..JPG.webp) Le puits et son environnement.

Le puits et son environnement._(terrains_recoup%C3%A9s).JPG.webp) Les terrains recoupés par le puits, grâce à la carrière voisine.

Les terrains recoupés par le puits, grâce à la carrière voisine.

Fosse no 1 Saint Roch

- 50° 19′ 01″ N, 3° 12′ 19″ E[BRGM 6]

- 1858 - 1936

La fosse Saint Roch, plus tard nommée fosse no 1 d'Azincourt est ouverte à Monchecourt[JLH 6] en 1858 à 4 300 mètres à l'ouest-sud-ouest[note 2] de la fosse Sainte Marie, et à 530 mètres de la limite nord de la Compagnie avec celle d'Aniche[A 2]. Le diamètre du puits est de quatre mètres. Le cuvelage est en bois de 21 à 72 mètres[Y 6]. Le terrain houiller a été atteint à 159 mètres[Y 6] ou 165 mètres. Vers 1858, la Compagnie a aussi tenté d'ouvrir une autre fosse sur le territoire de Monchecourt, mais les travaux ont avancé lentement, et ils ont été abandonnés définitivement[F 2].

Vers 1886, le puits est approfondi jusqu'au niveau de 480 mètres. De nouveau accrochages ont été installés à 345 et 395 mètres. Un autre est prévu à la profondeur de 470 mètres[F 9].

La fosse est la plus importante de la Compagnie et assure l'extraction jusqu'en 1911. Elle sert à l'aérage à partir de la mise en service du puits no 3[A 2]. La profondeur finale est de 630 mètres[Y 6]. Il y a eu huit étages de recette aux profondeurs de 205, 245, 295, 345, 395, 470, 545 et 620 mètres[Y 6]. Le puits est remnlayé fin 1936[A 2].

- Terril no 222, 1 d'Azincourt

- 50° 19′ 09″ N, 3° 12′ 15″ E

Le terril no 222, situé à Monchecourt, est le terril conique de la fosse no 1 des mines d'Azincourt. Exploité, il subsiste toujours sur une vingtaine de mètres. Juste au sud se trouve le terril no 227.

.jpg.webp) La fosse no 1 vers 1900.

La fosse no 1 vers 1900..jpg.webp) La fosse no 1 vers 1905.

La fosse no 1 vers 1905..JPG.webp) Puits 1 Saint Roch, 1858 - NC

Puits 1 Saint Roch, 1858 - NC.JPG.webp) La tête de puits matérialisée.

La tête de puits matérialisée..JPG.webp) Le puits et son environnement.

Le puits et son environnement..JPG.webp) Un vestige.

Un vestige..JPG.webp) Le terril no 222.

Le terril no 222..JPG.webp) Le coron devant la fosse.

Le coron devant la fosse.

Fosse no 2

- 50° 19′ 00″ N, 3° 11′ 19″ E[BRGM 7]

- 1888 - 1936

La fosse no 2 est ouverte en 1888 à Erchin[JLH 7], 1 200 mètres à l'ouest de la fosse Saint Roch, qui devient alors fosse no 1[A 2]. Elle assure l'aérage et la remonte des terres de la fosse no 1[A 2]. Le diamètre du puits est de 2,60 mètres[Y 7]. Le cuvelage est en fonte de quinze à 61 mètres[Y 7]. Le terrain houiller a été atteint à 144 mètres[Y 7]. En 1904, la Compagnie des mines d'Aniche construit la Fosse Sébastopol 675 mètres au nord-nord-est[note 2], à Erchin[A 4]. Le puits est profond de 307 mètres en 1906. La fosse est arrêtée en novembre 1936, sa profondeur atteint alors 395 mètres[Y 7], profondeur à laquelle se situe le dernier étage de recette[Y 7].

- Terril no 129, 2 d'Azincourt

- 50° 18′ 57″ N, 3° 11′ 18″ E

Le terril no 129, situé à Erchin, est le terril de la fosse no 2 des mines d'Azincourt, dont le carreau est situé au nord, dans le jardin d'une habitation. De petite taille, il a été exploité, et il n'en subsiste quasiment plus rien.

.JPG.webp) Puits 2 Azincourt, 1888 - 1936.

Puits 2 Azincourt, 1888 - 1936. La tête de puits matérialisée.

La tête de puits matérialisée..JPG.webp) Vue vers le terril plat et le carreau.

Vue vers le terril plat et le carreau..JPG.webp) Vue du carreau.

Vue du carreau..JPG.webp) Les restes du terril no 129.

Les restes du terril no 129.

Fosse no 3

- 50° 18′ 57″ N, 3° 12′ 20″ E[BRGM 8]

- 1908 - 1936

La fosse no 3 est foncée en 1908, au sud du carreau Saint Roch et du puits déjà exisant depuis cinquante ans, à Monchecourt[JLH 8] - [A 3]. L'extraction débute en 1911, le puits Saint Roch n'assure plus que l'aérage[A 3]. Le diamètre du puits est de cinq mètres, sa profondeur finale de 690 m[Y 8]. Le cuvelage est en fonte de quinze à 81 mètres[Y 8]. Le terrain houiller a été atteint à 160 mètres[Y 8]. Il y a eu neuf étages de recette aux profondeurs de 205, 245, 295, 345, 395, 470, 545, 620 et 650 mètres[Y 8]. Le puits est remblayé fin 1936.

- Terril no 227, 3 d'Azincourt

- 50° 19′ 01″ N, 3° 12′ 13″ E

Le terril no 227, situé à Monchecourt, est le terril conique de la fosse no 3 des mines d'Azincourt. Exploité, il ne subsiste que la base. Le terril no 222 se situe juste au nord.

.jpg.webp) La fosse no 3 et son terril.

La fosse no 3 et son terril..JPG.webp) Puits 3 Azincourt, 1908 - 1936

Puits 3 Azincourt, 1908 - 1936.JPG.webp) La tête de puits non matérialisée.

La tête de puits non matérialisée..JPG.webp) Le puits no 3 et son environnement.

Le puits no 3 et son environnement..JPG.webp) La base du réservoir.

La base du réservoir..JPG.webp) L'entrée de la fosse.

L'entrée de la fosse..jpg.webp) Les terrils nos 227, 129 (en arrière-plan), et 222.

Les terrils nos 227, 129 (en arrière-plan), et 222..JPG.webp) Le terril no 227, exploité.

Le terril no 227, exploité.

Les sondages de reconnaissance

- Sondage Saint Louis, à Monchecourt, en 1858.

- Sondage Saint Mathieu, à Erchin, en 1857.

- Sondage de Monchecourt, à Monchecourt, en 1875.

- Sondage Saint Martin, à Auberchicourt, en 1855.

- Sondage d'Auberchicourt, à Auberchicourt, en 1838.

- Sondage Saint Roch, à Auberchicourt, en 1855.

- Sondage Saint Michel, à Auberchicourt, en 1856.

- Sondage Saint Pierre, à Auberchicourt, en 1857.

- Sondage d'Émerchicourt, à Émerchicourt, en 1839.

- Sondage, à Aniche, en 1838.

- Sondage contre le Chemin d'Aniche, à Aniche, en 1838.

- Sondage de la Verrerie Drion, à Émerchicourt, en 1834.

- Sondage de la Verrerie d'Aniche, à Émerchicourt, en 1838.

- Sondage d'Azincourt n° 9, à Émerchicourt, en 1834.

- 2e sondage sur Abscon, à Abscon, en 1838.

- 1er sondage sur Abscon, à Abscon, en 1837.

Cavalier d'Azincourt

Le Cavalier d'Azincourt est une ancienne voie ferrée de 7 kilomètres construite par les Forges et Aciéries de Denain et d'Anzin (future Usinor en 1948) entre 1922 et 1924[5] afin de relier la cockerie de Monchecourt achetée à la compagnie des mines d'Azincourt en mars 1906[6] aux hauts fourneaux de l'usine nouvellement installés au lieu-dit Six Mariannes sur le territoire d'Escaudain. Elle passe par Monchecourt, Auberchicourt, Aniche, Émerchicourt, Abscon et Escaudain. Il fait désormais partie de la trame verte[7].

Notes et références

- Notes

- Après avoir découvert le charbon en 1826 à la fosse Villars à Denain, la Compagnie des mines d'Anzin ouvre la fosse Saint Mark à Escaudain en 1830, Bayard, Jean Bart et Mathilde en 1831, Orléans en 1832, Napoléon en 1833, Casimir en 1835, Renard en 1836 à Denain, Jennings en 1837 et Escaudain en 1838 à Escaudain, Ernestine et Joseph Périer en 1841, et Chabaud la Tour en 1842 à Denain.

- Les distances sont mesurées grâce à Google Earth. Dans le cas de puits, la distance est mesurée d'axe en axe, et arrondie à la dizaine de mètres la plus proche. Les têtes de puits signalisées permettent de retrouver l'emplacement du puits sur une vue aérienne.

- Références

- Gérard Dumont et Valérie Debrabant, Les 3 âges de la mine, t. 2, Lille, La Voix du Nord & Centre historique minier de Lewarde, 51 p. (ISBN 978-2-84393-107-9)

- Collectif, Le Nord, de la Préhistoire à nos jours, Saint-Jean-d'Angély, Bordessoules, , 381 p. (ISBN 2-903504-28-8), p. 209

- E. Lonchampt, Ch. de Picamilh, Bulletin des lois de la République Française, vol. 9, Impr. Nationale des Lois, (lire en ligne), Ordonnons ce qui suit: ART 1 La société anonyme formée à Aniche arrondissement de Douai Nord sous la dénomination de Société anonyme des mines de houille d'Azincourt est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 20 juin 1842 par devant M Deledicque et son collègue notaires à Lille lequel acte restera annexé à la présente ordonnance .

- « Terrible Evénement aux Mines d'Aniches », le Courrier Douaisien,

- Archive USINOR : La ligne de chemin de fer d'Azincourt. Archives du Monde du Travail, côte 2002 037 061

- Xavier Botte, Histoire de la fosse Saint-Roch, p. 59

- « Requalification du Cavalier D’Azincourt » [archive du ], sur http (consulté le ).

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - L'avaleresse des Lillois des Mines d'Azincourt », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse d'Étrœungt des Mines d'Azincourt », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse Saint Édouard ou fosse d'Azincourt des Mines d'Azincourt », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse Sainte Marie des Mines d'Azincourt », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse Saint Auguste des Mines d'Azincourt », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 1 ou fosse Saint Roch des Mines d’Azincourt », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 2 des Mines d'Azincourt », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 3 des Mines d'Azincourt », http://minesdunord.fr/

- Références aux fiches du BRGM

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I,

- Dubois et Minot 1991, p. 67

- Dubois et Minot 1991, p. 68

- Dubois et Minot 1991, p. 69

- Dubois et Minot 1991, p. 63

- Références à Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome III, Imprimerie L. Danel,

- Vuillemin 1883, p. 62

- Vuillemin 1883, p. 97

- Références à Albert Olry, Bassin houiller de Valenciennes, partie comprise dans le département du Nord, Imprimerie Quantin. Paris,

- Référence aux dossiers concernant la renonciation à la concession d'Azincourt par Charbonnages de France

- Renonciation, Avaleresse des Lillois

- Renonciation, Fosse Étrœungt

- Renonciation, Fosse Saint Édouard

- Renonciation, Fosse Sainte Marie

- Renonciation, Fosse Saint Auguste

- Renonciation, Fosse no 1

- Renonciation, Fosse no 2

- Renonciation, Fosse no 3

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I, , p. 67-69.

- Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome II,

- Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome I, Imprimerie L. Danel, (lire en ligne)

- Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome II, Imprimerie L. Danel, (lire en ligne)

- Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome III, Imprimerie L. Danel, (lire en ligne).

- Albert Olry, Bassin houiller de Valenciennes, partie comprise dans le département du Nord, Imprimerie Quantin. Paris, , 414 p. (lire en ligne), chap. XIV, p. 343-364

- Émile Dormoy, Topographie souterraine du bassin houiller de Valenciennes, Paris, Imprimerie Impériale, (lire en ligne), chap. X, p. 269-275

- Gérard Dumont et Valérie Debrabant, Les 3 âges de la mine, t. 2, Lille, La Voix du Nord & Centre historique minier de Lewarde, 51 p. (ISBN 978-2-84393-107-9).

- Collectif, Le Nord, de la Préhistoire à nos jours, Saint-Jean-d'Angély, Bordessoules, , 381 p. (ISBN 2-903504-28-8).

- Charbonnages de France, Renonciation à la concession d'Azincourt.