Colonies allemandes

L'histoire du colonialisme allemand commence dès l'époque médiévale sur les marches orientales de l'Europe avec le « Drang nach Osten ». L'initiative de ce mouvement d'expansion est parfois attribuée à Charlemagne qui, ne pouvant plus s'étendre vers l'ouest, repoussa la frontière orientale de la Germanie de l'Elbe, atteinte par les Slaves au moment des grandes invasions, à l'Oder, qui séparera les aires linguistiques germanique et slave sous Othon Ier. Mais la plupart de ces territoires furent perdus par suite de révoltes slaves. L'expansion allemande ne put reprendre qu'au milieu du XIe siècle.

Les « croisades nordiques » menées par l'ordre Teutonique permirent la reconquête des territoires perdus et l'installation de nouveaux colons, cet « ancrage » germanique sur les côtes de la Baltique favorisant la naissance et le développement d'une importante ligue commerciale, financière et maritime, la Hanse. Toutefois, au contraire des « compagnies des Indes » européennes, la Hanse ne se lança jamais dans une politique de conquêtes coloniales au niveau planétaire, ses banquiers se limitant, jusqu'à l'époque de l'Unification allemande, à financer les rares entreprises coloniales « privées » allemandes[1].

À l'issue de la guerre de Trente Ans, qui vit la disparition de la Hanse, Frédéric-Guillaume Ier de Brandebourg tenta d'établir des colonies sur les îles antillaises de Saint-Thomas et Tertholen. Cependant, ces possessions revinrent finalement aux Danois et aux Néerlandais respectivement. Ses tentatives africaines n'eurent guère plus de succès, ces échecs marquant ainsi un temps d'arrêt dans l'histoire du colonialisme allemand jusqu'au XIXe siècle.

Jusqu'à leur unification en 1871, les États allemands n'avaient pas été en mesure de se consacrer au développement d'une marine et c'est cette situation qui avait essentiellement empêché toute participation allemande à la course aux colonies lointaines d'outre-mer. Les États allemands d'avant 1870 avaient conservé des structures et des objectifs politiques distincts et la politique étrangère allemande jusqu'aux premières années du mandat du Chancelier du Reich Otto von Bismarck resta concentrée sur la résolution de la « question allemande » en Europe et la garantie les intérêts allemands sur le continent[2]. Mais, sous son impulsion, l'Allemagne était destinée dès les années 1880 à rattraper rapidement le temps perdu.

En une vingtaine d'années, le Reich allemand allait en effet, grâce à la politique prudente du « Chancelier de fer », se tailler un empire colonial qui s'étendra des côtes atlantiques de l'Afrique à l'Océan Pacifique en passant par Zanzibar et la Chine, rivalisant avec succès avec les grandes puissances coloniales de l'époque que furent la France et le Royaume-Uni, tandis qu'une importante diaspora allemande vers le continent américain allait y laisser une empreinte économique, politique et socio-culturelle significative et durable, notamment en Amérique du Sud. Sa défaite à l'issue de la Première Guerre mondiale marquera la fin de cet empire et du colonialisme allemand outre-mer.

Expansion outre-mer : Amérique du Sud et Afrique avant 1871

« La Hanse ... témoigne de la haute antiquité de l'esprit d'entreprise commerciale chez les Allemands, mais entre elle et la colonisation moderne[note 1], il n'existe aucun lien direct ou lointain. Les entreprises du Grand Électeur constituent au contraire de véritables tentatives de colonisation, inspirées par l'exemple des nations voisines. »

— André Chéradame, La colonisation et les colonies allemandes

Amérique du Sud : la « Nouvelle Venise »

La présence allemande en Amérique latine est fort ancienne puisqu'elle remonte au XVIe siècle et à l'époque de Charles Quint. En 1528, la famille Welser, riches patriciens d'Augsbourg, reçut en effet de l'empereur le droit de coloniser une « dotation » dont le territoire couvrait l'actuel Venezuela ( « Klein-Venedig » - « Petite Venise » - en allemand ) comme gage d'un important emprunt personnel. Bartholomé Welser envoya immédiatement une expédition financée sur fonds propres vers ce territoire mais dix-sept ans plus tard, la dotation de Welser fut révoquée, en partie à cause de l'extrême brutalité des colons allemands envers les Indiens. En 1556, à la suite des difficultés financières que commença à connaître la famille Welser, la colonie est définitivement abandonnée.

D'autres expéditions allemandes, financées par des fonds privés, participèrent à la recherche du mythique Eldorado sans toutefois avoir pour conséquence une implantation coloniale permanente en Amérique du Sud.

Entreprises coloniales de l'Électeur du Brandebourg en Afrique et aux Amériques

Au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle, le Prince-électeur du Brandebourg - qui deviendra par la suite le royaume de Prusse - Frédéric-Guillaume s'attacha au développement de la puissance de son état. Il fut à l'origine de la première marine brandebourgeoise - la « Kurbrandenburgische Marine » - qui permit brièvement l'implantation de colonies en Afrique et dans les Îles Caraïbes.

Frédéric-Guillaume Ier de Brandebourg tenta en effet d'établir des colonies sur les îles antillaises de Saint-Thomas - qu'il tenait en « leasing » de la Compagnie danoise des Indes occidentales et de Guinée - et de Tertholen mais ces tentatives n'eurent guère de suite.

En , une compagnie patentée par le margrave du Brandebourg - la « Kurfurstliche Afrikanisch-Brandenburgische Compagnie » -, établît une petite colonie sur la côte occidentale de l'Afrique composée de deux établissements sur la « Côte de l'Or » du golfe de Guinée, autour de Cape Three Points dans l'actuel Ghana: Groß Friedrichsburg (actuelle Pokesu) qui devint la capitale (1682-1717) et Fort-Dorothée (actuelle Akwida) qui ne fut occupé que de manière épisodique (-1687, 1698-1711, -1717; les Hollandais l'occupant en 1687-1698). Le , la petite colonie fut rebaptisée « Côte de l'Or prussienne », trois jours avant que l'électeur de Brandebourg et duc de Prusse ne se fît couronner roi en Prusse. De 1711 à , les Hollandais occupèrent à nouveau Fort Dorothea. En 1717, la colonie fut physiquement abandonnée par la Prusse, permettant à Jan Conny d'occuper Groß Friedrichsburg. En 1721, les droits sur la colonie furent vendus aux Hollandais, qui la rebaptisèrent « Hollandia » et l'intégrèrent à leur propre colonie de la Côte de l'Or[note 2].

Empire colonial allemand (1871-1918)

Politique coloniale de Bismarck : « Le marchand doit précéder le soldat »

Cet aphorisme du chancelier impérial Otto von Bismarck résume parfaitement la ligne de sa politique coloniale des années 1880-1890, peu soucieux qu'il se montrait d'engager les finances impériales dans cette aventure, de heurter l'opinion publique allemande peu intéressée par la chose et de s'attirer l'inimitié du Royaume-Uni et de la France, assoiffée de revanche après la défaite de 1871.

Dans une première phase, l'Empire se limita donc à accorder un protectorat sur les possessions des sociétés coloniales allemandes constituées exclusivement de capitaux privés, Bismarck affirmant clairement son intention, « conforme à celle de Sa Majesté, ... de laisser à l'activité et à l'esprit d'entreprise de nos concitoyens, navigateurs et commerçants, la responsabilité entière de la fondation et du développement matériel de la colonie. Je ne me servirai pas de la forme de l'annexion de provinces maritimes à l'empire allemand, mais je délivrerai des lettres de franchise semblables aux « Royal Charters » anglaises »[3].

Expansion de l'empire colonial allemand jusqu'à la Première Guerre mondiale

Dès 1884 l’Allemagne se retrouve à la tête, en Afrique, du Togoland, du Kamerun, du Sud-ouest africain - Deutsch-Südwestafrika (DSWA), l'actuelle Namibie - et de vastes territoires dans l’est du continent ainsi que, en Océanie, de l’Ouest de la Nouvelle-Guinée et des Îles Marshall et Carolines.

La colonisation allemande provoque une résistance de tribus namibiennes qui refusent d'être dépossédées de leurs terres. Les autorités allemandes réagissent en organisant des déportations de populations et des massacres de grande ampleur. Le génocide des Héréros et des Namas en Namibie entre 1904 et 1908 est considéré comme le premier génocide du XXe siècle[4] et, par certains historiens, comme une préfiguration de la Shoah[5] - [6].

Souverain autocrate, Guillaume II prend conscience qu'au-delà des motivations économiques, la colonisation renforce le prestige du pays colonisateur et son « poids » sur la scène internationale dans les rapports de force diplomatiques. Il devient ainsi nécessaire d’avoir un empire colonial à sa mesure pour y être considéré comme une grande puissance. Mais à mesure que la colonisation de l'Afrique progresse, les territoires restant à conquérir se faisant de plus en plus rares, la compétition coloniale contribue au choc des impérialismes et, au-delà, des nationalismes européens. À deux reprises, en 1905 puis en 1911, l’Allemagne menace la France au Maroc.

Liquidation de l'empire colonial allemand

La défaite du Reich marqua la fin de l'éphémère empire colonial allemand, le Royaume-Uni, le Japon, la Belgique et la France se partageant ses dépouilles - la plupart des anciennes colonies africaines allemandes accédant à l'indépendance dans les années 1960.

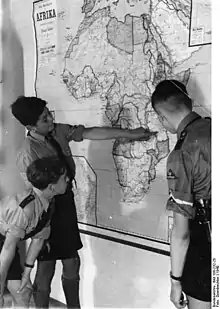

Projets coloniaux du Troisième Reich

La perte des colonies fut ressentie par le peuple allemand comme une des humiliations issues du Traité de Versailles. Mais à son arrivée au pouvoir en 1933, Adolf Hitler, comme la grande majorité des Allemands, s’intéresse peu à la reconstitution d’un empire colonial outre-mer tant pour des raisons de tactique politique intérieure qu'internationale. Son premier objectif, tout au long du conflit, restera avant tout la constitution d’un empire continental en Russie. Il confie cependant au général Franz von Epp, président de la Ligue coloniale et de l'Office de politique coloniale du NSDAP, la préparation du futur ministère des Colonies.

Bibliographie

- Henri Brunschwig, L'Expansion allemande outre-mer du XVe siècle à nos jours, Paris, 1957.

- André Chéradame : La colonisation et les colonies allemandes, Plon, Paris 1905.

- Jules Stoegklin, Les colonies et l'émigration allemandes Louis Westhauser Éditeur, Paris 1888.

- Ernest Tonnelat :L'expansion allemande hors d'Europe, Armand Colin Éditeur, Paris 1908

Politique coloniale du Troisième Reich

- Chantal Metzger : L’empire colonial français dans la stratégie du Troisième Reich (1936-1945), thèse de Doctorat d’État, soutenue à l’Université de Paris IV-Sorbonne, prix « Jean-Baptiste Duroselle » (1999) décerné par l’Institut d’Histoire des Relations Internationales Contemporaines, association patronnée par l’Académie des Sciences morales et politiques. Peter Lang, éditions scientifiques internationales, Collection « Diplomatie et Histoire », 2002 (ISBN 978-90-5201-956-7)

- Chantal Metzger : L’Allemagne : un pays sans colonies, 1919-1925 in 1918-1919 : comment faire la paix ? sous la direction de G.-H. Soutou, Paris, Economica, 2001.

- Chantal Metzger : D’une puissance coloniale à un pays sans colonies : l’Allemagne et la question coloniale (1914-1945), Revue d’Allemagne, no 38 (oct-).

- Chantal Metzger : Des visées allemandes en Afrique équatoriale et en Afrique occidentale française sous le Troisième Reich ? » in Les entreprises et l’Outre-mer français pendant la Seconde Guerre mondiale, Hubert Bonin, Christophe Bouneau et Hervé Joly (dir.), Pessac, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2010.

- Hermann Rauschning : La politique du IIIe Reich dans l'Est et le Sud-Est européen 1939

- Udo Mischek, Günter Wagner, Diedrich Westermann : Der Funktionalismus und die nationalsozialistische Kolonialpolitik in Afrika, Paideuma 1996.

- Jonas Bakoubayi Billy: Musterkolonie des Rassenstaats: Togo in der kolonialpolitischen Propaganda und Planung Deutschlands 1919–1943. J.H. Röll, Dettelbach 2011, (ISBN 978-3-89754-377-5).

Liens externes

Articles connexes

Notes et références

Notes

- L'ouvrage cité date de 1905

- Cette section est partiellement issue de la traduction de l'article en anglais List of former German colonies (en)

Références

- Sur le rôle des villes hanséatiques dans l'histoire des colonies allemandes voir Helmut Washausen : Hamburg und die Kolonialpolitik des Deutschen Reiches, Hans Christians Verlag, Hambourg 1968.

- Washausen, « Hamburg und die Kolonialpolitik des Deutschen Reiches », p. 21. Dans cette optique et conjointement avec son ferme rejet de s'approprier les possessions coloniales françaises après la guerre franco-prussienne, Bismarck déclara en février 1871, que « l'acquisition de colonies allemandes équivalait à la situation de la noblesse polonaise portant soies et fourrures alors qu'elle avait besoin de chemises ».

- Citations in Les Colonies allemandes avant et pendant la guerre 1914-17 thèse de Doctorat défendue par Bertrand COUGET - Université de Toulouse - Faculté de Droit 1917

- « Le génocide des Herero et Nama - Mémorial de la Shoah », sur Mémorial de la Shoah (consulté le ).

- Dictionnaire des racismes, de l'exclusion et des discriminations, Larousse 2010, article "Génocide des Hereros et des Namas", p. 377-378.

- « Le type de traitement qui est désormais prôné s’apparente à celui qui allait avoir cours dans les camps de concentration nazis : on se débarrasse des internés en les éliminant par le travail » ; « À bien des égards, les massacres de 1904 semblent annoncer la Shoah » ; « La Shoah – c’est l’enseignement qui pourrait être tiré des lignes qui précèdent – semble s’expliquer autant par la tradition antisémite proprement européenne que par l’expérience corruptrice née du colonialisme », Joël Kotek (2008). Le génocide des Herero, symptôme d’un Sonderweg allemand ?. Revue d’Histoire de la Shoah, 189,(2), 177-197. https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2008-2.htm-page-177.htm.