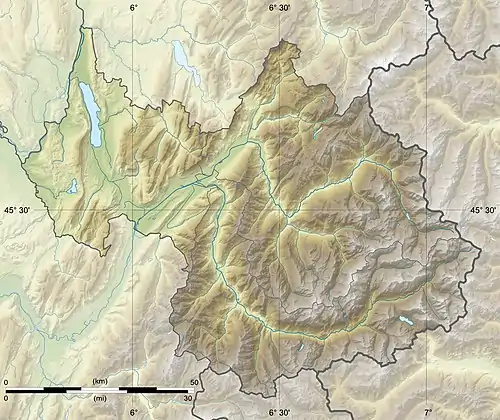

Col de l'Épine (Savoie)

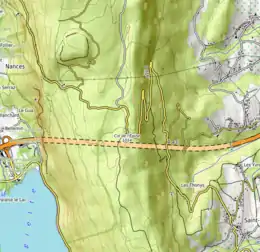

Le col de l'Épine est un col de montagne routier situé à 987 m d'altitude et traversant la chaîne de l'Épine dans le massif du Jura. Il est situé dans le département de la Savoie et relie Nances et Novalaise, dans l’Avant-Pays savoyard, à Chambéry. Le col est rallié et franchi par la route départementale 916. Depuis l'ouverture du tunnel autoroutier de l'Épine, il est l'un des cols les plus bas en altitude à être fermé en période hivernale.

| Col de l'Épine | |||

.JPG.webp) Vue générale du col, en direction de Chambéry. | |||

| Altitude | 987 m[1] | ||

|---|---|---|---|

| Massif | Jura | ||

| Coordonnées | 45° 34′ 52″ nord, 5° 49′ 23″ est[1] | ||

| Pays | |||

| Vallée | Vallée du lac d'Aiguebelette (ouest) | Bassin de Chambéry (est) | |

| Ascension depuis | Novalaise | Cognin | |

| Déclivité moy. | 7 % | 4,6 % | |

| Déclivité max. | 10,2 % | 7,2 % | |

| Kilométrage | 8 km | 15,6 km | |

| Accès | D 916 | D 916 | |

| Fermeture hivernale | oui | ||

Toponymie

Le col de l'Épine tient son nom de la chaîne qu'il traverse selon un axe est-ouest. Plusieurs explications sont avancées pour trouver l'origine du nom de cette chaîne.

La première tient de l'ordre du récit légendaire où le seigneur Guillaume de Montbel aurait participé à la Croisade (1248-1250) aux côtés de saint Louis et qu'il aurait obtenu du roi de Palestine une épine de la Sainte Couronne du Christ, qu'il aurait ramenée sur ses terres[2] - [3]. Placée dans la chapelle castrale, le nom serait passé par l'usage au château, situé à Nances[2] - [3]. Adolphe Gros souligne toutefois que le nom de l'Épine est celui d'une famille déjà mentionnée aux siècles précédents[2].

Il propose une seconde explication, « plus simple », le mot « Épine », dérivant du latin spina, désigne « un lieu où il y a des épines »[2]. Cette hypothèse, « couverte de buissons », est retenue par Ernest Nègre pour qualifier le mont[4].

Une troisième explication est avancée dans une brochure sur l'Avant-pays savoyard, éditée par le Conseil général de la Savoie, qui verrait dans le toponyme un rapprochement avec le dieu celtique Pen qui, en plus du terme « Épine » aurait également donné le nom « Lépin » à la commune de Lépin-le-Lac au pied ouest de la chaîne.

Géographie

Situation

Le col de l'Épine est situé sur le territoire de la commune de La Motte-Servolex. Il domine la vallée du lac d'Aiguebelette, située à l'ouest, de plus de 600 m et le bassin de Chambéry, situé à l'est, de plus de 700 m. Le col se trouve au nord de la chaîne de l'Épine et est dominé par le sommet du Belledigue, culminant à 1 115 m d'altitude et situé à 1,5 km au nord-nord-ouest du col[1].

Géologie

Le col de l'Épine est creusé dans les calcaires du Portlandien (Jurassique supérieur). Il est dominé par des collines constituées de matériaux apportés par le glacier de l'Isère qui franchissait le col lors de la glaciation de Würm pour alimenter le lobe lyonnais ; parmi ces matériaux a été découvert un bloc erratique de 3 m3 constitué d'un conglomérat permo-carbonifère probablement originaire de la Maurienne ou du val d'Arly[5]. Sur le flanc ouest de la montagne, apparaît à l'affleurement une faille probablement extensive antérieure au plissement qui contourne le col par le nord[6] - [7].

Histoire

Dans l’Antiquité, la chaîne de l'Épine a été considérablement aménagée de voies romaines liant des lieux divers en passant par différents cols. Ainsi « le chemin de col de l'Épine » aurait été utilisé par les Romains pour lier directement Chambéry à Novalaise. Les principaux axes commerciaux romains desservaient le col Saint-Michel et le col du Chat (situé sur le mont du Chat dans le prolongement nord de la chaîne), notamment en raison de leur altitude moins élevée (638 m pour le col du Chat). Ainsi, le col de l'Épine semble n'avoir été qu'un chemin d'intérêt local, bien que jugé assidûment fréquenté durant l'époque romaine[8].

Au cours du Moyen Âge, la principale route commerciale s'impose peu à peu comme étant celle du col Saint-Michel. À partir du XVe siècle, divers récits de voyage mentionnent toujours les passages pour se rendre en Italie par le col Saint-Michel et le col du Chat, avec malgré tout un avis commun jugeant du mauvais état de la « route d'Aiguebelette » (passant par le col Saint-Michel). Toutefois, lorsque le duc Charles-Emmanuel II de Savoie décide de percer la route des Échelles au niveau des grottes des Échelles en 1652, cette route beaucoup plus simple et rapide d'accès marque la fin progressive du passage par le col Saint-Michel et des autres déjà moins fréquentés comme le col de l'Épine ou encore le col du Crucifix et deviennent des « voies secondaires »[8].

Le rapport de Jean-Joseph de Verneilh-Puyraseau, alors préfet du département du Mont-Blanc, juge en 1802 la route d'Aiguebelette si dégradée qu'elle en est souvent dangereuse[9]. Concernant plus spécifiquement le col de l’Épine, ce-dernier dira aussi : « À voir un pareil chemin, on croierait impossible d'y passer à cheval ; c'est pourtant la seule communication du canton de Novalaise avec le marché de Chambéry, où les grains de cette contrée descendent régulièrement chaque semaine. »

Fin janvier 1814, le col de l’Épine aurait été emprunté par les armées autrichiennes lorsque l'Empire napoléonien, affaibli après la retraite de Russie, fut attaqué par les troupes alliées. De nombreux écrits mentionnent le franchissement de la montagne de l'Épine par environ 500 hommes ayant emprunté le « col de Novalaise »[10], un exploit si l'on en juge par l'état de la route (décrit quelques années plus tôt par De Verneilh-Puyraseau) et la grande rudesse de ce mois de janvier 1814. L'objectif aurait été de contourner les troupes françaises, stationnées entre autres au col voisin du Crucifix, pour ensuite prendre le contrôle du poste télégraphique Chappe situé au sommet de ce dernier.

À la suite de l'annexion définitive de la Savoie à la France en 1860, un « service vicinal » est créé afin de mettre en place une série de chemins vicinaux pour répondre aux besoins de communication locales et régionales. Sont alors listés les chemins d'intérêt commun ou de moyenne communication parmi lesquels figure celui de Chambéry à Novalaise[8], dont l'actuel tracé routier dessert le col de l'Épine.

Cyclisme

Tour de France

Le Tour de France est passé trois fois par le col lors des éditions de 1947, 1965 et 1968 où il a été classé en 2e catégorie. Voici les coureurs qui ont franchi les premiers le col[11] :

- 1947 : Apo Lazaridès (

France) ;

France) ; - 1965 : Gianni Motta (

Italie) ;

Italie) ; - 1968 : Aurelio González Puente (

Espagne).

Espagne).

Critérium du Dauphiné

Ce col fut grimpé sur la 7e étape étape du critérium du Dauphiné 2019, constituant la première difficulté et classé en première catégorie. Il est prévu de même sur la 7e étape du critérium du Dauphiné 2020.

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- Adolphe Gros, Dictionnaire étymologique des noms de lieu de la Savoie, La Fontaine de Siloé (réimpr. 2004) (1re éd. 1935), 519 p. (ISBN 978-2-84206-268-2, lire en ligne), p. 175.

- Michèle Brocard, Lucien Lagier-Bruno et André Palluel-Guillard, Histoire des communes savoyardes, vol. 1 : Chambéry et ses environs. Le Petit Bugey, Roanne, Éditions Horvath, , 475 p. (ISBN 978-2-7171-0229-1), p. 301-302, Les châteaux. ([PDF] lire en ligne).

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 1 : Formations préceltiques, celtiques, romanes, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 193), , 1869 p. (ISBN 978-2-600-02884-4, lire en ligne), n° 23026.

- [PDF] Sylvain Coutterand, Philippe Schoeneich et Gérard Nicoud, « Le lobe glaciaire lyonnais au maximum würmien : glacier du Rhône et/ou savoyards ? », sur http://www.glaciers-climat.com/, (consulté le ).

- Carte géologique de la France au 1/50 000e consultée sur InfoTerre (feuille de Chambéry)

- Maurice Gidon, « Aiguebelette, montagne de L'Épine », sur http://www.geol-alp.com/, (consulté le ).

- Persee.fr - Deuxième partie: l'Homme et son œuvre

- Jean-Joseph de Verneilh-Puyraseau, Statistique du département du Mont-Blanc, 1802

- Le passage des Autrichiens en 1814

- Le dico du Tour - Le col de l'Épine dans le Tour de France