Chartreuse d'Aillon

La chartreuse de Mont-Sainte-Marie ou chartreuse de Notre-Dame d'Aillon (latin Monte Sancte-Marie de Allione), plus communément appelée chartreuse d'Aillon, est un ancien monastère de l'ordre des chartreux, situé sur la commune d'Aillon-le-Jeune, dans le département français de la Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Chartreuse de Mont-Sainte-Marie | |

| |

| Présentation | |

|---|---|

| Nom local | Chartreuse d'Aillon |

| Type | chartreuse |

| Rattachement | chartreux (anciennement) |

| Début de la construction | XIIe siècle, XVIIe siècle |

| Fin des travaux | 1241, 1582 |

| Protection | |

| Site web | www.lachartreusedaillon.com |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Savoie |

| Ville | Aillon-le-Jeune |

| Coordonnées | 45° 36′ 53″ nord, 6° 06′ 40″ est |

L'établissement monastique est fondé dans les Bauges dans la deuxième partie du XIIe siècle par le comte Humbert III, dit de Savoie, qui dote les moines probablement déjà installés. La seule bâtisse subsistante est inscrite en 1994 au titre des monuments historiques. Elle accueille depuis 2008 la Maison du patrimoine du parc naturel régional du massif des Bauges.

Nom

La chartreuse est dédiée à la Vierge Marie, mère de Jésus, sous le vocable Mont-Sainte-Marie d'Aillon (Monte Sancte-Marie de Allione au début du XIIIe siècle)[1], puis plus tardivement Notre-Dame[2]. Jean-Pierre Aniel, archiviste paléographe, dans son ouvrage Les maisons de chartreux (1983), la présente ainsi Cartusia B. Mariae de Allione[3]. L'abbé Laurent Morand (1830-1894), historien spécialiste du territoire des Bauges et auteur de trois volumes (1889-1891) consacrés à l'histoire de cette petite région, la mentionne simplement Chartreuse d'Aillon, voire Chartreuse de Lourdens. Joseph-Antoine Besson la désignait, en 1759, par « celle d'Haillon en Bauges »[4].

Le toponyme Aillon (Allionis) correspond à un ancien fundus (propriété) auquel est passé le nom du propriétaire, un certain Allio, Allionis[1]. Le chanoine Gros, reprenant notamment le travail de l'abbé Morand, liste les différentes mentions de la chartreuse ou de ses personnalités : Guigo prior de Allione en 1158, Domus Allionis vers 1178, date supposée de la fondation de la chartreuse, puis Bernardus prior de Allione en 1198, prior Allonis en 1223, Cura de Allion vers 1344, Prioratus de Ayllone au XIVe siècle[1] - [5].

Géographie

La chartreuse d'Aillon se situe à l'extrémité sud-ouest du massif des Bauges[RG 1]. Les vestiges de ce monastère se situent sur la commune d'Aillon-le-Jeune, dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes. À l'origine, elle se situait en limite des diocèses de Genève et de Grenoble, et relevant du premier[RG 1].

Les Chartreux ont reçu des terres situées dans l'ancienne paroisse d'Aillon, notamment un désert correspondant au vallon ou combe appelé de Lourdens ou encore d'Aillon[2] - [Morand 1] - [6]. La petite combe mesure une dizaine de kilomètres[Morand 2], orientés sud-ouest nord-ouest. Le chartiste Raymond Oursel décrit les lieux comme un « extraordinaire et sauvage « bout du monde ». »[7]. Le chanoine Gros relève que le nom de Lourdens est récent puisqu'on ne le retrouve pas dans le Cartulaire de la Chartreuse d'Aillon[8]. L'archiviste paléographe Pierre Duparc, dans un article consacré aux moines dans le diocèse de Genève, parle du « vallon étroit de la Fullie »[9], aujourd'hui orthographié Fully et désignant également le torrent s'écoulant dans la combe. Les toponymes Fullie et Fully désignent un « bois feuillu », en savoyard[10].

Le vallon où est installé la chartreuse se situe en contrebas du Grand Colombier dit aussi Colombier d'Aillon[7]. La chartreuse est implantée à une altitude de 1 026 m[11] (1 030 m sur la carte IGN). Il est accessible, par le sud, principalement par la route départementale 32B, depuis le chef-lieu d'Aillon-le-Jeune.

La paroisse d'Aillon et la chartreuse, bien que situées en limite avec le décanat de Savoie, qui dépendait de l'évêché de Grenoble, se trouvaient historiquement dans le décanat d'Annecy, dépendant du diocèse de Genève[RG 1] - [9]. Elle relève de la province cartusienne de Chartreuse[3]. À la suite de l'union du duché de Savoie à la France révolutionnaire (1792), le Concordat (1801) donne naissance à l'éphémère diocèse de Chambéry et Genève[12]. Le monastère est abandonné, les moines chassés par les troupes révolutionnaires (cf. section « Histoire »).

Histoire

Fondation

La fondation de la chartreuse n'est pas datée précisément à ce jour. Laurent Morand rappelle, dans son étude consacrée à la chartreuse, les différentes traditions historiques suivantes : Charles-Joseph Morotius, dit Dom Morozzo, auteur du Theatrum Chronologicum sacri Ordinis Cartusiensis (1681)[13] ainsi que les auteurs de la Gallia christiana donnant l'année 1143 ; un document ancien dit « Series Et Origo Doiorum Ordinis Cartusiensis, dit de la maison d'Aillon » indique « Domus Allionis, in Sabaudia, et diocesis gebehnensis, erecta et dotata est anno millesimo centesimo septuagesimo tertio ab Humberto III » et la Carta Capituli Cartusiensis, la charte du chapitre général des chartreux, qui s'est tenu en 1208, indiquant pour sa part, dans la marge, « avant 1178 »[Morand 2]. À propos de l'année 1143, comme le souligne l'abbé Morand, le comte Humbert III, dit de Savoie ne succède à son père Amédée III qu'à sa mort, à Chypre, en [Morand 2]. Pierre Jacques Le Seigneur, auteur d'un ouvrage consacré à la chartreuse en 2008, reprend les travaux de Morand en mentionnant le plupart de ces traditions[14].

Les auteurs du Régeste genevois (1866) présentent dans leur « Table alphabétique générale » à l'entrée « Aillon » « Alio, chartreuse du diocèse de Genève, [...] Fondation vers 1183 par le comte Humbert »[RG 1]. Leur datation repose[RG 2] sur les travaux de l'abbé Joseph-Antoine Besson, Mémoires pour l'histoire ecclésiastique des diocèses de Genève, Tarentaise, Aoste et Maurienne et du décanat de Savoie (1759)[4]. L'année est également retenue dans Petite chronique de Frère Billard, chartreux (1860) de l'historien François Rabut (1819-1893)[15].

Des auteurs plus récents (le chanoine Gros, 1935[1], le chartiste Aniel, 1983[3] ou encore les auteurs de l’Histoire des communes savoyardes, 1984[16] ou encore Le Seigneur, 2008[17]) s'accordent pour retenir l'année 1178 pour la charte 1. Le médiéviste Pierre Duparc (1995) donne deux années précisant que les moines auraient reçu vers 1178 un « domaine [...] en gage d'un seigneur d'Apremont, et, en 1189, l'acquirent définitivement »[9]. Pierre Jacques Le Seigneur précise que « c'est en 1189 que le mont Sainte-Marie qui domine le nouveau couvent sera vendu aux religieux par Aymon d'Apremont », selon la charte 3[17].

Au-delà de la datation, la tradition historique s'accorde sur le contexte. Le comte Humbert III fait un important don aux chartreux[RG 2] - [1]. La charte de fondation débute ainsi « [...] Qu'il soit donc connu de tous présents et à venir que moi Humbert, comte de Maurienne et marquis en Italie, afin de procurer le salut de l'âme de mon père, de celle de ma mère, de celles de mes parents morts et de la mienne propre, j'ai, dans mon amour pour Dieu tout puissant, doté la maison d'Aillon, de l'ordre des Chartreux. »[18] - [Morand 3] D'après ce document, il lègue à l'abbaye l'ensemble de ses droits sur la terre d'Aillon, le lac de la Thuile (lacum meum de la Tuelli)[RG 2] - [19] — « comme dans les confins de la nouvelle maison il n'existe pas beaucoup de poissons, je lui ai donné mon lac de la Thuile »[Morand 3] — ainsi que « les pâturages de Vellein, pour l'hivernage des brebis, les terres de Lanelajour tendant de Chapônnay au Marennes, à l'effet d'y établir un pré et une grange pour la part des brebis, le fief de Guy Siboud attigu au pré et tout le bois nécessaire au chauffage des bergers. »[Morand 3] Des vassaux du comte — Nantelme et Villelme de Miolans, Boson d'Apremont, Chabert de Varax et Ponce de Conflens —, témoins de la donation, lèguent ou vendent des biens et des terres à la chartreuse[Morand 3].

Cet acte de donation du comte Humbert III est considéré comme celui de la fondation du monastère, même si la présence antérieure des moines semble fort probable[1]. L'abbé Morand souligne une installation à partir de 1149[Morand 2].

Guy, dit évêque d'Aoste et prieur de Meyriat (Bugey) est présent lors de cette fondation[RG 2] - [Morand 4]. Il s'agit probablement de Guy d'Aoste. Le chanoine Gros relève la mention d'un Guigo prior de Allione, en 1158[1]. Morand, qui s'accorde sur 1178, nuance cette fonction attribuée à Gui, voyant plutôt en lui l'organisateur de la communauté[Morand 4].

Les moines chartreux venus s'installer semblent originaires de la chartreuse de Meyriat, située « dans les confins de la Bresse et du Bugey »[Morand 2]. La première installation des moines pourrait être d'après l'abbé Morand au niveau des lieux-dits Muret ou Saint-Bruno, ce dernier serait peut être une référence au chartreux saint Bruno[Morand 2]. La date de leur installation sur le site actuel n'est pas connu[Morand 2].

Donations par les comtes de Savoie

La chartreuse d'Aillon est la troisième maison ouverte dans la partie sud de la région, après le Reposoir (1151, diocèse de Genève, installée en Faucigny) et Saint-Hugon (1173, diocèse de Grenoble, en Savoie en position de frontière avec le Dauphiné)[16]. L'Ordre chartreux compte trois autres maisons dans le diocèse de Genève : Vallon (1138, Chablais), Oujon (1146, en Pays de Vaud) et Pomier (vers 1170, en Genevois)[20].

La donation du comte Humbert III est confirmée par ses successeurs, qui en accordent à leur tour d'autres[16]. Ces bienveillance envers Aillon proviennent également des grandes familles seigneuriales de Savoie, notamment les Apremont (Apremont), Chignin (Chignin), les Miolans (Miolans), ou encore de Ravoire ou de La Ravoire (Montmélian)[16] - [Morand 5].

Le comte Thomas Ier de Savoie confirme, en 1216, les donations de son père[Morand 6] - [21]. Il dote, au cours de son règne, à six occasions l'abbaye, fondée par son père[Morand 6] et lui apporte sa protection[RG 3].

Le fils de Thomas Ier, le comte Amédée IV, poursuit les donations avec des terres « dans la plaine de Montmélian » en 1236[RG 4], notamment le domaine dit de Lourdens, à Cruet[22]. En 1251, il confirmera toutes les donations faites au monastère par ses prédécesseurs[RG 5]. Dans son testament de 1252, il fait un don de mille sous à la chartreuse ainsi qu'aux monastères d'Arvières et de Hautecombe[RG 6].

Le comte Amédée VI de Savoie lègue par testament le château fortifié de Pierre-Châtel à l'ordre des Chartreux en 1383. Le prieur d'Aillon en obtient la charge et devient ainsi le commandant de la forteresse[23]. Bien que cette fonction soit en contradiction avec la règle cartusienne, il la gardera jusqu'en 1583[23].

Une visite en 1476 permet de connaître les possessions de la chartreuse pour cette période : « vingt serviteurs attachés au couvent ainsi qu'un cheptel qui n'est pas maigre : 45 vaches laitières, 8 génisses et veaux, 19 bœufs de trait, 24 taureaux, 19 chèvres, 24 mules et ânes »[24]. L'établissement possède de nombreuses terres estimées à 3 000 hectares, principalement des forêts, une dizaine de fermes situées dans la combe de Lourdens, ainsi que des possessions à Doucy, des vignes dans la Combe de Savoie[16].

Vie du monastère

Ces différentes donations permettent à la chartreuse de prospérer[16]. Ainsi le nombre de moines augmente, passant de 7 ou 8 lors de la fondation à « plus d'une vingtaine par la suite, sans compter les convers et les "donnés". »[16] Ces derniers ne sont liés par aucun vœu, mais ils ont passé un contrat avec le monastère, pouvant être considérés de simples salariés[25].

Les moines sont principalement originaires de la région, même si quelques-uns semblent originaires de l'extérieur, selon Dom Charles Le Couteulx (1639-1709)[26], annaliste cartusien.

Les historiens Nicolas Carrier et Fabrice Mouthon font observer dans une étude consacrée aux communautés montagnardes (2010) que les chartreux veillaient « au respect de leur "désert" »[27]. Il donne ainsi en exemple Aillon qui « obtient, on ne sait pas trop à la suite de quelles pressions, le déguerpissement des hommes du village du Cimetère, chef-lieu de la paroisse d'Aillon »[27].

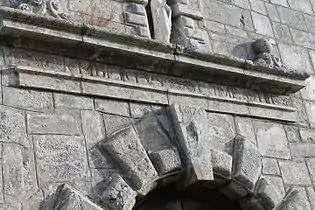

Le monastère est détruit à de nombreuses occasions par des incendies[28]. Celui de 1582 oblige la reconstruction des lieux[2] - [28]. La restauration est due au prieur Dom Fiacre Billard[16] - [2]. Le nouveau monastère est reconstruit au cours du XVIIe siècle. Le portail de l'entrée de l'ancienne hôtellerie possède deux clefs en pierre avec les dates de 1646 et 1671 inscrites (Voir photo ci-dessous).

Un relâchement est constaté dans l'observation de la règle cartusienne[16]. Les auteurs de l'ouvrage Le Diocèse de Genève-Annecy (1985) relatent une visite effectuée en 1476 dans cette maison avec un « prieur négligent au spirituel et au temporel, ainsi que des moines qui n'observent ni le silence, ni les devoirs imposés par la règle »[24]. On relève en cette fin de période que « les visiteurs et autorités dénoncent l'abus du tabac et des sorties, l'immodestie des pères et leur mauvaise tenue à l'église. »[16]

Les activités

L'accroissement des activités du monastère demande peu à peu une main d'œuvre nombreuse[9]. Initialement installé dans un lieu désert, des paysans viennent s'installer pour exploiter les terres, mais aussi pour travailler le fer, notamment dans les martinets[9].

Les moines travaillent du minerais de fer, en provenance de la vallée des Hurtières (en Maurienne), où l'on trouve aussi de cuivre, du plomb ou encore de l'argent[29]. Les métaux sont amenés par dos de mulet via le col du Frêne[30]. Ils transforment ou font transformer les métaux dans plusieurs lieux où ils ont installé des fonderies et des martinets. Une fonderie est installée dans les Bauges au lieu-dit « martinet dessus » (aujourd'hui Aillon-le-Jeune), à partir du XVIIe siècle ou au siècle suivant[30]. Un martinet est installé sur le nant d'Aillon[30]. Un autre site est exploité au lieu-dit « martinet dessous », sur l'actuelle commune d'Aillon-le-Vieux)[30].

Les moines disposent également d'un autre martinet[31], ainsi que d'un moulin à farine et d'une scierie[32], à Albigny, dans la plaine au confluent de l'Isère et de l'Arc. On trouve les deux sites sur la mappe sarde de 1728[32].

L'exploitation du fer s'arrête avec l'occupation du duché de Savoie par les troupes françaises (voir ci-après).

Occupation française et ruine de la maison

À la veille de l'arrivée du mouvement révolutionnaire en Savoie, la chartreuse d'Aillon est qualifiée de « prospère »[16]. Elle semble avoir su réagir après une période de déclin au cours de la période moderne[16].

Le duché de Savoie est uni à la France en 1792. L'adjudant-général Badelaune ou Bagdelonne a en charge les troupes révolutionnaires françaises, qui stationnent dans la combe de Savoie, à Saint-Pierre-d'Albigny[Morand 7]. Les populations des Bauges et la Chartreuse, malgré des protestations, sont chargées de ravitailler l'armée française[Morand 7].

L'Assemblée constituante a voté l'année précédente, au mois de Février, l'abolition des vœux monastiques et la suppression des ordres et congrégations régulières. Les moines refusent de prêter serment à la Constitution, ils sont chassés[28] et leurs biens confisqués[30]. Au cours de la Terreur, certains moines trouvent refuge auprès François Bebert, futur notable durant l'occupation française (maire d'Arith)[Morand 8]. Certains rejoignent Turin[33], capitale du duché, devenu celle du royaume de Sardaigne en 1720. Le monastère est occupé par 400 soldats français[2].

Les meubles de la chartreuse sont vendus en , sous la présidence du notaire François-Marie Dumaz[Morand 9]. Les autres possessions sont qualifiées, en 1794, de « très important[e]s [mais] ne formaient pour les biens situés sur la commune d'Aillon que 11 lots »[34]. Les clochers et les bâtiments sont démantelés[33], à la suite du décret d'Albitte[Morand 10]. L'une des cloches de l'église est cachée[Morand 10]. La chartreuse devient une carrière dont les pierres sont vendues dans les environs[2] - [35]. Le maître-autel est transféré et déposé dans l'église Saint-Donat d'Aillon-le-Vieux, en 1806, selon Morand[Morand 11]. L'article consacré dans Histoire des communes savoyardes (1984) indique qu'il n'y est plus[36]

Le portail d'entrée de la bâtisse est utilisé pour l'édification de la nouvelle église paroissiale d'Aillon-le-Jeune[Morand 10] - [2], qui se détache de la paroisse d'Aillon-le-Vieux en 1804.

En 1804, le monastère est en ruine, seul subsiste le bâtiment d'entrée, dit « bâtiment des étrangers »[28], soit 1/10e des édifices[33]. La chapelle de la Correrie, située en contrebas, est préservée[33]. L'ouvrage anonyme Voyage aux ruines de la chartreuse d'Aillon (1834) indique que quelques pèlerinages sont réalisés sur les lieux de l'ancienne abbaye[37].

Réhabilitation du site

À partir de 1853, l'édifice est acheté par des frères Bérard, pour devenir un lieu d'habitation et servir de bâtiments agricoles[33] - [35].

Dans les années 1980, le bâtiment attise la curiosité de quelques passionnés des environs, dont le maire du Châtelard Henri Bouvier[33] - [38]. Une association voit le jour, l’Association pour la Sauvegarde de la Chartreuse d’Aillon, qui s'organise pour sauvegarder l'édifice[33]. Les propriétaires vendent le bâtiment dégradé à la Communauté de communes du cœur des Bauges en 1990[33]. Quelques travaux sont engagés. La restauration du bâtiment débute en 1994 avec notamment la reprise du toit. Les travaux sont financés en partie par les collectivités locales, la Communauté de communes du cœur des Bauges, la commune d'Aillon-le-Jeune où se trouve le bâtiment, le Parc régional des Bauges (qui a vu le jour en 1995), et les adhérents de l'association pour la Sauvegarde de la Chartreuse d’Aillon[33], mais aussi de l'Union européenne ou encore de La Sauvegarde de l'art français[2]. Ces travaux marquent l'inscription, en 1994, à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, des « bâtiments existants ainsi que les terrains correspondant à l'emprise de la chartreuse »[28] - [33].

La sauvegarde du bâtiment est importante puisqu'il s'agit du seul monument historique inscrit des Bauges à cette période[33]. Marianne Palisse, auteur d'une thèse sur les projets institutionnels dans les Bauges, relève que seuls les acteurs de l'Association et du Parc sont réellement motivés par ce projet[33]. Ces derniers considèrent que le « bâtiment doit devenir un lieu d’évocation de la vie et de l’œuvre des moines, et l’atmosphère de méditation propre à l’endroit doit être préservée, notamment avec le projet de chapelle[33]. »

Le bâtiment est transformée en Maison du Patrimoine culturel rural du parc naturel régional du Massif des Bauges[39]. Elle est inaugurée en 2008[37].

Description de la chartreuse et ses possessions

Monastère ou Maison haute

Sur les 1 000 m2 estimés de la chartreuse, appelée également maison haute, il ne reste plus que le bâtiment d'entrée, dit « bâtiment des étrangers » [28] - [2], correspondant à l'hôtellerie[35]. Sa forme est « d'après un plan géométrique et quelques chants d'un poème manuscrit du dix-septième ou dix-huitième » (Morand)[Morand 2].

Le bâtiment d'entrée (existant)

Bâtiment d'entrée restauré ().

Bâtiment d'entrée restauré (). Vue arrière du bâtiment ().

Vue arrière du bâtiment (). Ancienne cour des obédiences ().

Ancienne cour des obédiences (). Ancienne cour des obédiences ().

Ancienne cour des obédiences ().

Le bâtiment d'entrée ou hôtellerie est une bâtisse du XVIIe siècle[35], d'une longueur de 42 m sur deux étages, qui se développe sur un axe nord-ouest sud-est[2]. La façade ouest est ouverte sur la cour et elle possède deux niveaux de galerie[2]. La partie inférieure est aménagée avec « des arcatures en pierre en anse de panier ; surmontée d'une galerie de bois »[2].

Le toit, restaurée en 1994, est à forte tente et réalisée en ardoises[2].

Portail de l'église paroissiale.

Portail de l'église paroissiale. Clef avec la date 1670.

Clef avec la date 1670. Détails du portail avec inscription latine.

Détails du portail avec inscription latine. Statue de Marie et clef portant la date 1646.

Statue de Marie et clef portant la date 1646.

L'église paroissiale de Notre-Dame-de-l'Assomption, construite en 1804, conserve actuellement un portail du XVIIe siècle qui se trouvait à l'entrée du bâtiment d'entrée de la chartreuse[7] - [40]. Le fronton possède deux dates sculptées sur des pierres : 1646 et 1670[7] - [40]. Le fronton possède une inscription en latin : HVMBERTVS COMES III, rappelant la donation faite par le comte Humbert III[40]. La porte date également de 1670 et est pourvue d'un judas[40]. Ce dernier servait aux moines pour observer les visiteurs[40].

À l'arrière du bâtiment, dans ce qui correspond à la cour des obédiences de la chartreuse, on a retrouvé un « bassin circulaire en pierre cerclé de fer »[41], correspondant à un ancien puits, mais non relié à une source. Un système d'irrigation semble avoir été découvert grâce aux diverses fouilles.

L'ancienne chartreuse (disparue)

Le monastère était constitué de plusieurs bâtiments spécifiques à la vie des moines et au fonctionnement : chapelle, salle du chapitre, réfectoire, cellules des moines, cloîtres, bibliothèque, cuisine, forge ou encore écurie[35]. Il s'organise en « trois groupes successifs : le Vestibule, le Petit-Cloître et le Grand-Cloître »[Morand 12] - [42].

Le Vestibule est constitué du bâtiment d'entrée avec à son arrière la cour des obédiences, et sur les ailes nord et sud les ateliers, l'écurie, la chapelle, les dortoirs des domestiques et des frères convers, les cuisines[Morand 12]. Vient ensuite le Petit-Cloître, un rectangle de 10 mètres sur 12[42]. Il pouvait servir aux « réunions conventuelles »[42]. Enfin, le Grand-Cloître est le lieu de passage à destination des seize cellules des moines[42].

La maison basse ou Correrie

Hameau de la Correrie

La correrie est le domaine rural des chartreux situé à 500 m en contrebas de l'implantation de la chartreuse[7] - [43]. Il s'agit de la « maison basse »[3], ou procure[7], là où un moine et des frères convers résident. Le lieu est occupé par une chapelle, un cimetière et une « grangerie », considérée comme la plus grande du domaine des chartreux, où était fabriqué du vacherin[43]. La grangerie est une exploitation agricole laissée à un granger (métayer), qui partage le produit des champs avec les chartreux[44]. C'est d'ailleurs là que les étrangers voire les pèlerins étaient accueillis avant l'installation, au XIVe siècle, d'une hostellerie plus haut au monastère[43].

Le cimetière remonte très probablement aux premières installations puisqu'aujourd'hui subsiste une croix de cimetière. Une chapelle est également édifiée. L'actuelle remonte au XVIIe siècle, probablement construite par les chartreux[3] - [7] - [43]. Dans la partie nord-ouest de la chapelle subsistent les traces d'un ancien moulin[3]. Pas très loin de cette chapelle domestique, un « bassin circulaire en pierre cerclé de fer »[41], probablement les traces d'un ancien puits comme pour celui retrouvé à l'arrière du bâtiment subsistant de la chartreuse.

Avec l'occupation du duché de Savoie par les troupes révolutionnaires françaises en 1794, sept familles héritent du lieu et des bâtiments (terres, chapelle et droit d'être enterré au cimetière)[43].

Aujourd'hui, elle appartient à la commune d'Aillon-le-Jeune[43].

La chapelle de la Correrie

Façade et entrée.

Façade et entrée. Mur du sud.

Mur du sud. Vue de l'entrée.

Vue de l'entrée. Bénitier.

Bénitier.

La chapelle de la Correrie est un édifice religieux daté du XVIIe siècle, en raison de l'aspect de l'architecture de la façade, et dédiée à l'archange saint Michel[7] - [43] - [45]. Bien que son édification soit très probablement faite sur l'emplacement d'une ancienne chapelle, aucun source n'existe permettant d'avancer une date ou une période[45]. Les dernières études donnent toutefois une origine remontant au XIIIe siècle[41]. Il s'agit d'une église composée simplement d'une nef, orientée ouest-est, d'environ 18 m de long, sur 5 m de large[3] - [7]. Les murs possèdent une épaisseur de 1,8 m[45]. L'intérieur se compose d'une voûte en cintre brisé qui se termine par un chevet polygonal plus étroit, qui se termine en cul-de-four[3] - [7]. L'église comporte quatre fenêtres, deux sur chaque côté, « en plein-cintre à double ébrasement »[3] - [7]. Elle est surmontée d'un clocher à bulbe en cuivre[3] - [45]. Ce dernier a été rénové en 1960[45].

Le portail de style baroque est composé « d'une corniche avec fronton tronqué et niche incorporée » et surmonté d'une fenêtre qui semble avoir été refaite[3] - [7] - [45]. La décoration de l'intérieur est aussi marquée par le baroque[3] - [7] - [43]. L'intérieur est restauré au XIXe siècle[43]. Le peintre Salvati est à l'origine des décorations[43]. Une partie des objets est exposée au musée de la Chartreuse[7].

Croix de cimetière

Cimetière.

Cimetière. Croix de cimetière.

Croix de cimetière. Niche.

Niche.

Un cimetière se trouve sur le côté nord de la chapelle. Quelques pierres tombales sont encore présentes. Subsiste également une croix de cimetière de forme cylindrique, probablement du XIIIe siècle[43], construite d'un seul tenant dans une pierre[46]. Elle ne possède aucune inscription mais la partie haute possède un « renflement [avec] une niche rectangulaire » vide [46].

L'objet est inscrit en 1944 à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques, datant du XIIIe siècle[47].

Les prieurs d'Aillon

La chartreuse est soumise à l'autorité d'un prieur. L'abbé Laurent Morand donne une liste « de noms de quelques-uns des prieurs », dans son ouvrage Les Bauges : histoire et documents. Seigneurs ecclésiastiques (1890)[Morand 4] :

- v. 1178 : Dom Guy[Morand 4] (Guigue, Guigo[1]). Ce dernier est mentionné dans l'acte de fondation comme évêque d'Aoste et prieur de Meyriat (Bugey)[Morand 4]. L'abbé Morand considère qu'il est plus « probable qu'il n'en fut que l'organisateur et qu'il n'en conserva que pendant quelque temps la haute direction. »[Morand 4] ;

- après 1778 Dom Amblard[Morand 4]. « À mon avis, le premier qui remplit, à proprement parler, l'office de prieur, dans cette maison de récente création. » (Morand)[Morand 4]. Il devient prieur du Reposoir (Faucigny), vers 1220[Morand 4] ;

- Jean, à partir de 1188, selon le Régeste genevois[RG 3] ;

- 1189 — après 1195 : D. Bernard de Cheinio[Morand 13] - [48] (Bernardus[1]). Procureur d'Aillon en 1183 ;

- 1202 : D. Bonhomme. Démis de sa fonction, puis prieur de la Verne (1208)[Morand 13] ;

- 1207 : D. Chabert. Redevient simple moine, puis sacristain de la maison[Morand 13] ;

- 1213 — v.1214 : D. Falco de Curienne. Déchargé de sa fonction[Morand 13] ;

- 1215 : D. Hugues[Morand 13] ;

- 1216 : D. Jean[Morand 13] ;

- 1217 : D. Bonhomme (réélu)[Morand 13] ;

- 1220 : D. Villelme de Maurienne[Morand 13] (Willemlmus[1], Guillaume[RG 7]) ;

- 1227 : D. Jean, démis de ses fonctions[Morand 13] ;

- 1234 : D. Guigue de Saint-George[Morand 14] ;

- 1237 — avt. 1241 : D. Falco[Morand 14] ;

- 1241 — 1254/55 : D. Michel[Morand 14] ;

- 1259 : D. Robert[Morand 14] ;

- 1260 : D. Guy[Morand 14] ;

- 1269 : D. Humbert[Morand 14] ;

- 1273 : D. Guillaume[Morand 14] ;

- 1296 : inconnu[Morand 14] ;

- 1296 : D. Étienne[Morand 14]. Il semble être, selon Morand, Étienne de Gers[Morand 15] ;

- 1305 : D. Rodolphe[Morand 15] ;

- 1312 : D. Humbert de Bonnevalv[Morand 15] ;

- 1313 : D. Rodolphe[Morand 15] ;

- 1334 : D. Pierre[Morand 15] ;

- 1346 : inconnu (mort ou déchargé la même année)[Morand 15] ;

- 1346 : inconnu[Morand 15] ;

- 1376 : D. Vionime d'Aoste[Morand 15]. Besson donne Jérôme de Augusta, qui prend possession en 1383 de Pierre-Châtel[4], nouvellement acquise par l'Ordre ;

- 1393 : D. Jean de Sala[Morand 16] ;

- 1407 : Jean du Molard[Morand 16] ;

- 1408 : Guillaume Bernard[Morand 16] ;

- 1409 : D. Jean Périer[Morand 16] ;

- 1416 : D. Pierre Berger (Bergerii)[Morand 16], prieur de Durbon (1416-1418), de Val-Sainte-Marie ou Valsainte (1418), procureur du Reposoir (1420-1428), prieur de Valsainte (1428-1429), de la Part-Dieur (1429), du Reposoir (1430-1431), de la Part-Dieu (1431-1458), d'Arvière (1438-1439)[Morand 17] - [49] ;

- 1416 : D . André de Belleval, ancien prieur de Vallon (1412)[Morand 17] ;

- 1418 : D. Michel Goudonier[Morand 17] ;

- 1431 : D. Pierre Gauteret[Morand 17] ;

- v.1440 : D. Alexandre Cuignet (†1476), prieur de Val-Sainte-Marie, de Bourgfontaine (1431), de Valbonne (1444-1446)[Morand 17] ;

- 1444 : D. Ami[Morand 18] ;

- 1449 : D. Jean Martin, rieur d'Oujon (1458)[Morand 18] ;

- 1449 : D. Jean Martin[Morand 18] ;

- 1452 : D. Louis Gacet, puis prieur de Val Saint Georges[Morand 18] ;

- 1453 : D. Pierre Tombet[Morand 18] ;

- 1459 : D. Amédée Domenge[Morand 18] ;

- 1459 : D. Pierre Cussin[Morand 18] ;

- 1467 : D. Jacques de Glivio[Morand 19] ;

- 1472 : D; Pierre Humbert, ancien prieur d'Arvière (1466-1467, 1472)[Morand 19] ;

- 1476 : D. Aymont Court[Morand 19] ;

- 1479 : D. Michel du Four[Morand 19] ;

- 1480 : D. Antoine Burland, puis prieur et convisiteur du Reposoir (1484-1488), de Pierre-Châtel (1488-1492), vicaire de Mélan (1492-1494), Pierre-Châtel (1494-1497)[Morand 19] ;

- 1484 : D. Boniface Virgile[Morand 19] ;

- avant 1493 : D. Théofred Bellon[Morand 20] ;

- 1492 : D. Sébastien de Gabrielis[Morand 20] ;

- 1495 : D. Jacques Lichet, prieur de la Part-Dieu (1499-1503)[Morand 20] ;

- 1499 : D. François Beaupin[Morand 20]. Ancien prieur de Lance (1490), de Portes (1496-1499)[Morand 21] ;

- 1503 : D. Jacques Blanchin[Morand 21] ;

- 1506 : D Jean Bourbon[Morand 21], relevé de sa fonction puis à nouveau prieur de Chalais (Calais) (1510-1512)[Morand 21] ;

- 1510 : D. Mamert Bastard, ancien prieur de Val-Sainte-Marie ou Valsainte (1491), de la Part-Dieu (1497-1498), de Chalais (Calais) (1508-1510)[Morand 21] ;

- 1513 : D. Jacques Blanchin, ancien prieur[Morand 21] ;

- 1515 : D. Louis Dieulefit[Morand 21] ;

- 1517 : D. Pierre Colombet[Morand 21], ancien prieur de Bonlieu, puis plus tard prieur de Pierre-Châtel (1519), vicaire de Notre-Dame de Salettes, prieur de Vaucluse[Morand 22] ;

- 1519 : D. Claude Tournier (Tornerii), ancien prieur d'Arvière (1497-1502), puis du Reposoir (1502-1508)[Morand 22] ;

- 1520 : inconnu[Morand 22] ;

- 1521 : D. Jean Loze[Morand 22] ;

- 1537 : D François du Chêne[Morand 22] ;

- 1540 : D. Humbert Tournier, prieur de la Part-Dieu (1545-1548), du Reposoir (1548-1566)[Morand 22], de Pomier (1566-1570), de Vallon (1588)[Morand 23] ;

- 1541 : D. Jean Ricod, ancien prieur de la Part-Dieu (v.1535), puis plus tard de Pomier (1547-1566)[Morand 23] ;

- 1547 : inconnu[Morand 23] ;

- 1563 : D. Jean Machon, puis prieur de Pomier et visiteur (1582-1584)[Morand 23] ;

- 1578 : D. Jacques Besson[Morand 23] ;

- 1578 : D. Claude Bollat, prieur de la Part-Dieu en 1573 et peu avant 1578[Morand 23] ;

- 1582 : D. Fiacre Billard, prieur du Liget (1587-1589)[Morand 24], démis de sa charge au chapitre de 1589[50] ;

- 1587 : D. Jean Boëtte, ancien prieur de Saint-Hugon (1581-1585), puis plus tard prieur de Pomier (1592-1600), probablement de Saint-Hugon (1592-1600)[Morand 25] - [50] ;

- 1590 : D. Pierre Bernard, ancien prieur de Pomier (1588-1590), puis plus tard de la Part-Dieu (1592)[Morand 25] ;

- 1591 : D. Livinus Hasman[Morand 25] ;

- 1594 : D. Antoine Desmarest[Morand 25], prieur de Villeneuve et visiteur de la province de Provence[Morand 26] ;

- v. 1599-1606 : D. Mathieu Lévin, puis prieur de Beaune[Morand 26] ;

- v. 1604-1616 : D. Yves Mascot[Morand 26] ;

- 1611 : D. Paul Roger, ancien prieur de Broc, puis de Bonneval, puis plus tard, d'Arvière (v. 1616)[Morand 26] ;

- 1613 : D. Alphonse de Richelieu[Morand 26], prieur de Bonpas (1620-1623)[Morand 27] ;

- 1614 : D. Pierre-Thomas Croppet, ancien prieur de Bonlieu[Morand 27] ;

- 1617 : D. André Carcatrisson[Morand 27], ancien recteur (1587) puis prieur du Reposoir (1588-1590), vicaire de Prémol (1590-1596), puis de Notre-Dame de Salettes (1596), puis plus tard prieur d'Arvière (1625-1626)[Morand 27] ;

- 1622 : D. Pierre-Basile Carré[Morand 27] ;

- 1626 : D. Mathurin Le Brun, ancien prieur de Bonlieu, de Montmerle, de Seillon (1618), puis plus tard de la Verne (1640-1641)[Morand 27] ;

- 1626 : D. Sébastien Sotic, vicaire de Luvigny (1604), prieur puis vicaire de Bonpas (1615-1617), vicaire de la Grande Chartreuse (1620-1625)[Morand 28] ;

- 1628 : D. Antoine Lingendes[Morand 28] ;

- 1630 : D. Prosper Veillet, prieur de Pomier (1638-1646)[Morand 28] ;

- 1640 : D. Tossan Guenet[Morand 28] ;

- 1650 : D. Bernard Le Brun, démission en 1685[Morand 28] ;

- 1685 : D. Daniel Privé, ancien prieur de Bonlieu (1677), de Val-Sainte-Marie ou Valsainte (1677-1685), puis plus tard à Ripailles (1691-1694, cf. Château de Ripaille)[Morand 29] ;

- 1691 : D. Paul Clavel[Morand 29] ;

- 1692 D. Raphaël Ramel, prieur de Saint-Hugon (1694-1707), de Ripailles (1707-1715), Saint-Hugon (1715-1717), de Villeneuve (1717-1727), visiteur de la province de Chartreuse (1704-1717), puis de Provence (1717-1727)[Morand 29] ;

- 1695 : D. Jean-Charles Jaquet, ancien prieur de Bonlieu, de la Part-Dieu, de Bonlieu (1688-1695), puis de la Part-Dieu (1697-1704), de Turin (1704-1705), puis de la Part-Dieu (1705-1715)[Morand 29] ;

- 1698 : D. Laurent Bonot, prieur de Montmerle (1705-1707), de Saint-Hugon ainsi que vicaire des moniales de Prémol (1707-1713)[Morand 30] ;

- 1706 : D. Antoine Dufaure, ancien prieur de Bordeaux[Morand 30] ;

- 1706 : D. Paul Terrasson, prieur de Meyriat[Morand 30] ;

- 1712 : D. Hugues de Montenard, prieur de Villeneuve, de Val-Sainte-Marie, de prieur de Meyriat, de Bonpas, puis à nouveau de Villeneuve ainsi que visiteur de la province de Provence (1727-1741)[Morand 30] ;

- 1717 : D. Gabriel Lajard[Morand 30], prieur de Vaucluse[Morand 31] ;

- 1733 : D. Emmanuel Varonard, ancien prieur de Lugny (1725), de Sylve-Bénite (1725-1731 ou 32), de Vaucluse (1731 ou 32-1733), puis par la suite de Ripailles (1738-1740)[Morand 31] ;

- 1738 : D. André Gaulne[Morand 31] ;

- 1745 : D. Jacques Gaillard[Morand 31] ;

- 1749 : D. Gaston Guirand[Morand 31], prieur de Portes, d'Orléans ainsi que visiteur de la province de France-sur-Loire (1758)[Morand 32] ;

- 1750 : D. Pierre Desmurs[Morand 32] ;

- 1758 : D Antoine Pellet[Morand 32] ;

- 1766 D. Henri Borel, prieur de Sélignac (1769-1774), puis d'Arvière (1774-1775)[Morand 32] ;

- 1769 : D. Jean-Baptiste Jacques[Morand 32] ;

- 1788 : D. Jean-François Teyter[Morand 32] ;

- 1792 : le duché de Savoie est annexé par la France révolutionnaire.

Héraldique

|

Les armes de la chartreuse d'Aillon se blasonnaient ainsi : |

|---|

Gestion et administration

Le dernier bâtiment de la chartreuse a été acquis par la métropole chambérienne et réhabilité[37]. Il accueille, depuis 2008, trois espaces : une salle communale, un bureau de l'association pour la Sauvegarde de la Chartreuse d’Aillon et un espace culturel, la Maison du Patrimoine du Parc naturel régional du massif des Bauges[37]. Le parc a été labellisé géoparc de l’UNESCO.

La Maison du Patrimoine expose le patrimoine culturel et économique de l'ensemble des territoires du parc à travers une muséographie élaborée dans l'ancienne bâtisse[37]. Selon la programmation, des expositions temporaires, des ateliers ou encore des animations, notamment à destination du jeune public, sont organisées[37].

Notes et références

Les Bauges : histoire et documents (1890-1891)

- p. 131 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 132 (lire en ligne sur Gallica).

- pp. 137-140 (lire en ligne sur Gallica).

- pp. 231-252 (lire en ligne sur Gallica).

- pp. 143-144 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 140 (lire en ligne sur Gallica).

- Morand 1891, p. 284 (lire en ligne sur Gallica).

- Morand 1891, p. 362 (lire en ligne sur Gallica).

- Morand 1891, p. 383 (lire en ligne sur Gallica).

- Morand 1891, p. 416-417 (lire en ligne sur Gallica).

- Morand 1891, p. 412-413 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 134 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 232 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 233 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 234 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 235 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 236 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 237 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 238 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 239 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 240 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 241 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 242 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 243 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 244 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 245 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 246 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 247 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 248 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 249 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 250 (lire en ligne sur Gallica).

- p. 251 (lire en ligne sur Gallica).

Régeste genevois (1866)

- Régeste genevois, 1866, p. 448 (lire en ligne sur Gallica).

- Acte « sans date. (1183, selon Besson) » (REG 0/0/1/426), Régeste genevois, 1866, p. 116 (lire en ligne sur Gallica).

- Acte entre 1188 et 1233 (REG 0/0/1/451), Régeste genevois, 1866, p. 448 (lire en ligne sur Gallica).

- Acte du (REG 0/0/1/695), Régeste genevois, 1866, p. 184 (lire en ligne sur Gallica).

- Acte du (REG 0/0/1/834), Régeste genevois, 1866, p. 209 (lire en ligne sur Gallica).

- Acte du (REG 0/0/1/845), Régeste genevois, 1866, p. 211 (lire en ligne sur Gallica).

- Acte du (REG 0/0/1/580), Régeste genevois, 1866, p. 157 (lire en ligne sur Gallica).

Autres références

- Adolphe Gros, Dictionnaire étymologique des noms de lieu de la Savoie, La Fontaine de Siloé (réimpr. 2004) (1re éd. 1935), 519 p. (ISBN 978-2-84206-268-2, lire en ligne), p. 21.

- « Aillon-le-Jeune » p. 49-51, in Cahier, La Sauvegarde de l'art français, Picard, Numéro 9, 1996 ([PDF] présentation en ligne).

- Aniel, 1983, p. 111.

- Joseph-Antoine Besson, Mémoires pour l'histoire ecclésiastique des diocèses de Genève, Tarentaise, Aoste et Maurienne et du décanat de Savoye, S. Hénault, 1759 (copie de l'exemplaire bibliothèque cantonale et universitaire de lausanne), 506 p. (lire en ligne), p. 136.

- Henry Suter, « Articles « Aillon, Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux » », sur le site Noms de lieux de Suisse romande, Savoie et environs, site personnel de henrysuter.ch, 2000-2009 (mis à jour le 18 décembre 2009 (consulté le ).

- Dantzer 2005, p. 29.

- Raymond Oursel, Pascal Lemaître, Les chemins du sacré : Pèlerinage architectural, vol. 2, La Fontaine de Siloé, coll. « Les Savoisiennes », , 267 p. (ISBN 978-2-84206-350-4, lire en ligne), p. 157, « Aillon-le-Jeune ».

- Adolphe Gros, Dictionnaire étymologique des noms de lieu de la Savoie, La Fontaine de Siloé (réimpr. 2004) (1re éd. 1935), 519 p. (ISBN 978-2-84206-268-2, lire en ligne), p. 257.

- Pierre Duparc, « Moines et alpages dans le diocèse de Genève au moyen âge », dans Barbara Roth-Lochner, Marc Neuenschwander, François Walter, Des archives à la mémoire : mélanges d'histoire politique, religieuse et sociale offerts à Louis Binz, Librairie Droz, , 503 p. (ISBN 978-2-88442-007-5, lire en ligne), p. 17-18.

- Henry Suter, « Fullie », sur le site Noms de lieux de Suisse romande, Savoie et environs, site personnel de henrysuter.ch, 2000-2009 (mis à jour le 18 décembre 2009 (consulté en ).

- Le Seigneur 2008, p. 41.

- Jules-Joseph Vernier, Étude historique et géographique sur la Savoie, Paris, Le Livre d'Histoire - Res Universis, (réimpr. 1993) (1re éd. 1896), 185 p. (ISBN 978-2-7428-0039-1 et 2-7428-0039-5, ISSN 0993-7129), p. 82-84, 88.

- Carolus Josephus Morotius,Theatrum Chronologicum sacri Ordinis Cartusiensis, Turin, 1681, p. 336 (lire en ligne).

- Le Seigneur 2008, p. 17.

- François Rabut, Petite chronique de Frère Billard, chartreux, contenant le récit des incendies de la maison d'Aillon-en-Bauges, des détails sur quelques réparation et sur les bois possédés par cette maison en 1585, pp. 16-17, publié dans Mémoires et documents de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, 1860 (lire en ligne).

- Histoire des communes savoyardes, 1984, p. 116 ([PDF] lire en ligne).

- Le Seigneur 2008, p. 38.

- Texte en latin, présenté par Samuel Guichenon, Histoire généalogique de la royale maison de Savoie, justifiée par titres, fondations de monastères... et autres preuves authentiques, tome quatrième. Première partie, nouvelle édition, J.-M. Briolo, 1780, preuves pp. 43-44 (lire en ligne).

- Dantzer 2005, p. 27.

- Henri Baud (éditeur scientifique), Louis Binz (contributeur), Robert Brunel (contributeur), Paul Coutin (contributeur), Roger Devos (contributeur), Paul Guichonnet (contributeur), Jean-Yves Mariotte (contributeur) et Jean Sauvage (contributeur), Le Diocèse de Genève-Annecy, Paris, Editions Beauchesne, coll. « Histoire des diocèses de France », , 331 p. (ISBN 2-7010-1112-4, lire en ligne), p. 40.

- Jacques Lovie, Histoire des Diocèses de France : Chambéry, Tarentaise, Maurienne, vol. 11, Beauchesne, , 301 p. (ISSN 0336-0539), p. 36.

- Histoire des communes savoyardes, 1984, p. 408-413 ([PDF] lire en ligne)

- Michel Fol, Christian Sorrel et Hélène Viallet (textes réunis par), Chemins d'histoire alpine : mélanges dédiés à la mémoire de Roger Devos, Annecy, Association des amis de Roger Devos, , 510 p., p. 131.

- Henri Baud (éditeur scientifique), Louis Binz (contributeur), Robert Brunel (contributeur), Paul Coutin (contributeur), Roger Devos (contributeur), Paul Guichonnet (contributeur), Jean-Yves Mariotte (contributeur) et Jean Sauvage (contributeur), Le Diocèse de Genève-Annecy, Paris, Editions Beauchesne, coll. « Histoire des diocèses de France », , 331 p. (ISBN 2-7010-1112-4, lire en ligne), p. 74.

- Charles de Miramon, Les « donnés » au Moyen Âge. Une forme de vie religieuse laïque (v. 1180-v. 1500), Paris, Cerf, , 486 p..

- Le Seigneur 2008, p. 77.

- Nicolas Carrier et Fabrice Mouthon, Paysans des Alpes : les communautés montagnardes au Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 417 p. (ISBN 978-2-7535-1091-3, lire en ligne), p. 64.

- « Ancienne chartreuse d'Aillon », notice no PA00132974, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Le Seigneur 2008, p. 54.

- Bérelle Clara, Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; Assemblée des Pays de Savoie, « Fonderie et martinet de la chartreuse d'Aillon dit "Martinet dessus" puis moulin à farine scierie et martinet Miguet actuellement vestiges », A73002859 inclus dans Paysage du bassin-versant du Chéran, sur le site du Patrimoine architectural et mobilier en Rhône-Alpes - patrimoine.rhonealpes.fr, (consulté le ).

- Marie-Christine Bailly-Maître, Alain Ploquin, Nadège Garioud, Le fer dans les Alpes du Moyen Âge au XIXe siècle : actes du colloque international de Saint-Georges-d'Hurtières, 22-25 octobre 1998, vol. 4 de Temps modernes, M. Mergoil, , 243 p. (ISBN 978-2-907303-48-4), p. 29.

- Bérelle Clara, Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; Assemblée des Pays de Savoie, « Moulin à farine et scierie des Chartreux d'Aillon puis moulin et pressoir et battoir à chanvre Sonnet puis Pernet actuellement logement et gîte », IA73003590 inclus dans Paysage du bassin-versant de l'Isère inférieure et du Val Gelon, sur le site du Patrimoine architectural et mobilier en Rhône-Alpes - patrimoine.rhonealpes.fr, (consulté le ).

- Thèse de Marianne Palisse, « Les Bauges entre projets institutionnels et dynamiques locales : patrimoines, territoires et nouveaux lieux du politique » (sous la direction de ), Université Lumière-Lyon II - Faculté d'anthropologie et de sociologie, 2002, Chapitre 4. 1. La chartreuse d'Aillon « Histoire d'un bâtiment »

- François Vermale, « La vente des biens nationaux dans le district de Chambéry », Annales révolutionnaires, vol. 5, , p. 37.

- « L'ancienne chartreuse », plaque d'informations réalisée par « Itinéraires remarquables » du Conseil départemental de la Savoie, voir également [PDF] Le guide Itinéraires remarquables 08, 4 pages.

- Histoire des communes savoyardes, 1984, p. 122.

- Panneaux de présentation de la Chartreuse, élaborés par les services du parc naturel régional du massif des Bauges.

- Henri Bouvier, Histoire du Châtelard-en-Bauges, La Fontaine de Siloé, , 257 p. (ISBN 978-2-84206-050-3, lire en ligne), note sur l'auteur.

- Dantzer 2005, p. 6.

- Dantzer 2005, p. 117.

- Le Seigneur 2008, p. 144.

- Le Seigneur 2008, p. 30.

- « La Correrie de la chartreuse », plaque d'informations réalisée par « Itinéraires remarquables » du Conseil départemental de la Savoie, voir également [PDF] Le guide Itinéraires remarquables 08, 4 pages.

- Jean Humbert, Nouveau glossaire genevois, Jullien, , 268 p. (lire en ligne), p. 241, « Granger, Grangerie ».

- Dantzer 2005, p. 118.

- Dantzer 2005, p. 120.

- Notice no PA00118159, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Joseph-Antoine Besson, Mémoires pour l'histoire ecclésiastique des diocèses de Genève, Tarentaise, Aoste et Maurienne et du décanat de Savoye, S. Hénault, 1759 (copie de l'exemplaire bibliothèque cantonale et universitaire de lausanne), 506 p. (lire en ligne), p. 203.

- Jean Falconnet, La chartreuse du Reposoir au diocèse d'Annecy, Montreuil-sur-Mer, Impr. de Notre-Dame des Prés, , 682 p. (lire en ligne), p. 584.

- Lefebvre, F.A., Saint Bruno et l’Ordre des chartreux, t. 2, Paris, Librairie catholique internationale, , 682 p. (lire en ligne), p. 92 et 96.

- Le Seigneur 2008, p. 15.

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Pierre Aniel, Les maisons de chartreux : des origines à la chartreuse de Pavie, vol. 16, Librairie Droz, coll. « Bibliothèque de la Société française d'archéologie, Société française d'archéologie », , 167 p. (ISBN 978-2-600-04617-6, lire en ligne), p. 111-112.

- Michèle Brocard, Lucien Lagier-Bruno, André Palluel-Guillard, Histoire des communes savoyardes : Aix-les-Bains et ses environs - Les Bauges - La Chartreuse - La Combe de Savoie - Montmélian (vol. 2), Roanne, Éditions Horvath, , 463 p. (ISBN 978-2-7171-0310-6).

- Françoise Dantzer, Les Bauges : Terre d'art sacré, La Fontaine de Siloé, coll. « Les Savoisiennes », , 251 p. (ISBN 978-2-84206-272-9, lire en ligne).

- Janine Guerraz-Colonel, Pierre Salembier, La chartreuse d'Aillon : la magnifique solitude, vol. 261, Grenoble, Glénat, coll. « Beaux livres », , 109 p. (ISBN 978-2-7234-7188-6)

- Pierre Jacques Le Seigneur, La chartreuse d'Aillon, vol. 261, Institut für Anglistik und Amerikanistik, coll. « Analecta Cartusiana », , 202 p.

- Paul Lullin et Charles Le Fort, Régeste genevois : Répertoire chronologique et analytique des documents imprimés relatifs à l'histoire de la ville et du diocèse de Genève avant l'année 1312, Société d'histoire et d'archéologie de Genève, , 542 p. (lire en ligne).

- Abbé Laurent Morand, Les Bauges : histoire et documents : Seigneurs ecclésiastiques (IIe volume), Chambéry, Imprimerie savoisienne, , 618 p. (lire en ligne).

- Abbé Laurent Morand, Les Bauges : histoire et documents : Peuple et Clergé (IIIe volume), Chambéry, Imprimerie savoisienne, , 684 p. (lire en ligne). Notamment des pages 131 à 278.

Articles connexes

- Liste de chartreuses

- Histoire de la Savoie au Moyen Âge (section « L'implantation monastique en Savoie »)

- Parc naturel régional du massif des Bauges

- Liste des monuments historiques de la Savoie

- Grangerie de Lourdens

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à l'architecture :

- « Maison du Patrimoine », sur le site de l'Office du tourisme des Bauges - www.lesbauges.com

- « La Chartreuse », sur le site de l'Office de Tourisme des Aillons-Margériaz - www.lesaillons.com