Chartreuse de Portes

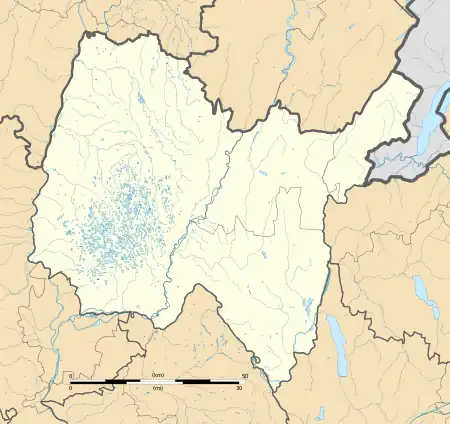

La chartreuse Sainte-Marie de Portes[n 1] (en latin : cartusia Beatae Mariae Portarum), est une chartreuse implantée dans les montagnes du Bugey, à 1 000 mètres d'altitude environ, dans le département français de l'Ain et la commune de Bénonces. Il s'agit du troisième monastère de l'ordre cartusien en termes d'ancienneté et la deuxième en France après la Grande Chartreuse. En raison d'un certain nombre de moines béatifiés ou canonisés, elle reçoit le surnom de « chartreuse des Saints ».

| Chartreuse Sainte-Marie de Portes | |

.JPG.webp)

| |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | catholique romain |

| Dédicataire | Marie, mère du Christ |

| Type | Chartreuse |

| Rattachement | chartreux |

| Début de la construction | |

| Fin des travaux | Années 1120 |

| Autres campagnes de travaux | XVIIe siècle, années 1850 et de 1954 à 1971 |

| Protection | |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | |

| Département | |

| Ville | Bénonces |

| Coordonnées | 45° 51′ 48″ nord, 5° 28′ 58″ est |

La chartreuse est fondée en 1115 par Bernard et Ponce, moines bénédictins de l'abbaye Notre-Dame d'Ambronay, qui recherchaient une vie plus solitaire. Dès ses origines, Portes connaît une croissance rapide et joue un rôle important dans l'Ain et à l'intérieur de l'ordre des Chartreux ; elle est aussi un grand centre intellectuel. En raison de sa géographie éloignée, Portes est peu de fois victime des aléas politiques et religieux en sept siècles d'existence, mais connaît un certain déclin à partir du XVe siècle avant de trouver une certaine stabilité.

Lors de la Révolution française de 1789, le monastère est épargné, mais livré au profane car les biens du clergé sont nationalisés ; les moines sont dispersés en 1791. Portes est rachetée par l'ordre cartusien et une seconde communauté s'installe de nouveau en 1855, avant de vivre une nouvelle expulsion en 1901, en raison de la loi contre les congrégations religieuses. Après une nouvelle période laïque, la chartreuse de Sélignac rachète la propriété en 1952, et des membres de la communauté prennent possessions des lieux en 1971. Une partie de l'ensemble formé par les façades et les toitures est inscrit au titre des monuments historiques depuis le .

Toponymie

En 1638, le prieur de Portes, dom Joseph Monyer, écrivait que certains locaux disent que le couvent tient son nom de la montagne, dont un endroit ressemblait à une porte. Les moines interrogés n'en savaient rien, suivant simplement la toponymie usitée. Le nom Portes est vraisemblablement une traduction latine du terme local Golet, qui désigne « tout passage difficile et accessible aux seuls piétons, formé par quelques fentes irrégulières dans les murailles de rocher ! Sur l'ancien territoire de la chartreuse se trouve encore le Golet d'Ars, le Golet de la Dauphine et le Golet du mur[B&J 1]. »

Histoire

La chartreuse mère, dite la « Grande Chartreuse », est fondée en 1084 par Bruno, moine originaire de Cologne, et ses compagnons dans le massif de la Chartreuse. En , Bruno fonde sa « sœur » la chartreuse de Calabre, où il meurt le . Selon le mot du principal chroniqueur de l'ordre cartusien, dom Charles Le Couteulx (1639-1715), la chartreuse de Portes est la « fille aînée » de Chartreuse[n 2] en raison de sa fondation par deux autres moines[B&J 2].

Fondation

La fondation de la chartreuse de Portes est connue par le récit qu'en fait le cofondateur Bernard Ier de Portes, dans une charte en langue latine connue sous le titre de Testament de Bernard, dont l'original existait encore en 1638, lorsque dom Joseph Monyer, prieur de la chartreuse, écrivait sa notice pour les annales de l'ordre cartusien (Annales Ordinis Cartusiensis, 1888)[n 3]. L'Histoire de Portes commence en 1115, quand les moines Bernard et Ponce quittent cette année-là l'abbaye Notre-Dame d'Ambronay, avec l'autorisation de l'abbé Didier, afin de mener une vie érémitique. Bernard décrit le lieu comme « vide d'habitants et de tout possesseur, excepté quelques parcelles qu'un petit nombre d'habitants du voisinage s'étaient appropriés selon leur gré ou leur pouvoir »[B&J 4].

Gaucéran, archevêque de Lyon, leur rend visite peu après leur installation, ainsi qu'une vaste compagnie de seigneurs, de roturiers, de prêtres et de curés[B&J 5]. Selon Bernard, le prêtre Pierre de Briord affirme que le lieu était autrefois de droit de régale et appartenait conséquemment au diocèse de Lyon, selon une tradition qu'il tenait de son propre père. Gaucéran cède le désert aux moines, et il donne les droits « au Seigneur, à la Bienheureuse Vierge Marie et à nous [Bernard et Ponce] et à nos successeurs pour en jouir à perpétuité[B&J 6]. » L'archevêque marque enfin les limites qui appartiennent aux moines afin qu'ils ne soient pas inquiétés[B&J 7].

La même année, Boson de Benonces, issu d'une famille noble apparentée à Anthelme de Chignin, est le premier à rejoindre Bernard et Ponce. Il est suivit par Bernard de Portes, futur évêque de Belley et prieur de Portes, et peut-être Jean de Montmédy. Les premiers frères convers sont Bompar de Surre, Gauthier d'Onglaz, Hugues de Cassiaco, laïcs de familles nobles qui se montreront généreuses envers le monastère. Avec la permission de l'archevêque de Lyon, les moines quittent l'habit noir des bénédictins pour celui des chartreux. Selon les Annales, Guigues Ier, prieur de Chartreuse, envoie les frères Aymard et Pierre (et peut-être Boson susnommé) afin qu'ils leur apprenne les coutumes cartusiennes[B&J 8].

Selon une tradition, les premiers ermitages auraient étés au lieu-dit La Courrerie (autrefois « Portes basses »), à 150 mètres en-dessous de la chartreuse actuelle et à une demi-heure de marche de Villebois. Cette tradition n'est toutefois pas confirmée par les plus anciennes archives : dans son Testament, Bernard indique que l'église « d'en-bas » est construite trois ans après celle « d'en-haut », et le lieu-dit se trouve en dehors des limites du territoire de Portes[n 4]. Il est possible que La Courrerie fut un refuge provisoire en attendant la fin des travaux du nouveau monastère, construit à la place des anciennes cabanes[B&J 10], et qui prend le nom de Sainte-Marie de Portes[B&J 11]. L'abbé Didier reconnaît l'indépendance de Bernard et de Ponce, qu'il délie de leur vœux d'obéissance envers lui, et les deux couvents maintiennent des rapports privilégiés[B&J 12]. En 1128, lors de la consécration de l'église de La Courrerie, Gaucéran interdit l'entrée du « clos de Portes » aux femmes, aux chasseurs et aux hommes armés ; une nouvelle route réservée aux religieux est aussi créée[1].

Une économie florissante

L'achat, l'échange et le don permettent à Portes d'acquérir des terres. Suite à la fixation des limites de Portes par l'archevêque Gauceran, plusieurs laïcs donateurs embrassent la vie cartusienne après avoir donnés leurs bien à la chatreuse[B&J 13]. En , après la bénédiction de l'église de Souclin par Hugues, évêque de Grenoble, les droits des moines sont renouvelés et confirmés officiellement, avec le consentement des notables. L'archevêque de Lyon et l'évêque de Grenoble font en sorte que les biens de laïcs ou de monastères enclavés dans les limites du désert de Portes soient donnés ou vendus aux moines, en guise d'aumône[B&J 7]. Le pape Innocent II confirme l'interdiction d'acquérir des terrains dans les limites du monastère par bulles pontificales en 1136 et en 1140[B&J 14].

Les chartreux peinent à trouver leur subsistance en raison de l’apprêté du climat ; dans les années 1130, Pierre Ier de Lyon leur permet d'acquérir un cellier en dehors du désert. En , les prieurs de la chartreuse d'Arvière et de la chartreuse de Seillon (délégués du chapitre général de l'ordre) vont demander à Renaud II, archevêque de à , d'autoriser Portes à acheter dans plusieurs hameaux dauphinois : des vignes à Gervais, près de Lagnieu, la grange de Fay à Souclin, puis le Boschet en et Chalonne en pour l'élevage d'agneaux. Portes reçoit toujours plus de dons de terrains et de droits seigneuriaux, elle contrôle une bonne part de la plaine de l'Ain. En , les chartreux rachètent le terrain du lac ou marais de « Morte de Chambo », appartenant à Guillaume de Groslée, et le lac des Hôpitaux, sur lequel ils avaient des droits de pêche depuis le milieu du XIIe siècle[2].

L'exploitation de la forêt autour du monastère, l'élevage et la culture est directement administrée par les frères et les « familiers »[n 5] - [3].

Les chartreux possèdent un premier moulin près de La Courrerie, dont il ne reste que quelques traces, avant d'acheter celui de Valouse ( ou ) et celui de Bellet (), qui est alimenté par le ruisseau de Tréfond. Les donations testamentaires et en viager, pour les personnes désireuses de finir leur vie au monastère, apparaissent au XIVe siècle. Les chartreux de Portes deviennent bourgeois de Lagnieu, lorsque le notable Amblard Colombet, mort en , leur cède cinq maisons, des terrains, et le patronage de la chapelle Saint-Pierre de l'église locale[1].

Une chartreuse qui s'affirme

En 1147, les chartreuses Portes, de Meyriat, de la Sylve-Bénite et d'Arvière s'opposent à la Chartreuse, et à leurs « sœurs » des Écouges et de Durbon, sur la nomination du moine Noël (ou Natal) à l'évêché de Grenoble, en successeur de Hugues II, issu de la Chartreuse. Noël venait d'arriver récemment à Portes lorsque le chapitre réunit l'avait élu[n 6]. Par l'intervention de Pierre le Vénérable et de Bernard de Clairvaux, le pape Eugène III annule l'élection. Une délégation frondeuse de la Chartreuse vient pour intercéder en faveur de Noël ; la rupture de leur vœu de stabilité fait scandale et ils sont expulsés par leur prieur, Anthelme de Chignin. Il se peut aussi, que le conflit porte aussi sur le fait que les chartreuses dauphinoises voulaient maintenir leur influence sur Grenoble. Afin d'apaiser la situation, Bernard Ier démissionne et laisse sa place à Bernard de Portes, qui devient Bernard II de 1147 à 1148. Bernard Ier redevient prieur en 1149 et, pour consolider la paix avec la Chartreuse et en raison de son grand âge, il démissionne en 1555 au profit d'Anthelme[B&J 15] - [5].

Les chartreux de Portes ont un contentieux pendant quelques années avec les chanoines réguliers de Saint Ruf : ceux-ci avaient fondé un petit prieuré Sainte-Marie à Ordonnaz sur un terrain cédé probablement par les seigneurs de Saint-André. Voulant reculer leurs limites, ils empiètent sur les terres de Portes, avec qui ils trouvent un arrangement entre 1118 et 1125, au temps du prieur Jean d'Ordonnaz et durant le premier priorat de Bernard Ier. En 1141, les chanoines convoitent de nouveau les terres ; en 1147, Bernard II demande cette fois l'intervention de Falque, archevêque de Lyon : suivant les traités établis au temps de Gaucéran et d'Innocent II, il tranche en faveur de Portes[B&J 16].

Personnalités

Liste des prieurs de Portes

| N° | Nom du prieur | Début du priorat | Fin du priorat |

| 1 | bienheureux Bernard Ier (1re fois) | ||

| 2 | bienheureux Bernard II de Portes | ||

| 3 | bienheureux Bernard Ier (2de fois) | ||

| 4 | saint Anthelme de Chignin | ||

| 5 | Étienne Ier[n 7] | ||

| 6 | Rostaing | ||

| 7 | saint Étienne II de Châtillon | ||

| 8 | Étienne III | ||

| 9 | Martin de Corgenon | ||

| 10 | bienheureux Bernard III de La Tour | ||

| 11 | Gaufred | ||

| 12 | Jean Ier (1re fois) | ||

| 13 | Étienne IV | ||

| 14 | Henri de Bottis | ||

| 15 | Bernard IV de Samia | ||

| 16 | Jean Ier (2de fois) | ||

| 17 | Girard Ier (1re fois) | ||

| 18 | Guillaume Ier | ||

| 19 | Girard Ier (2de fois) | ||

| 20 | Jacelme de Martignat[n 8] | ||

| 21 | Pierre Ier de Luyrieux (1re fois) | ' | |

| 22 | Humbert Ier de Lanneis | ||

| 23 | Humbert II de Mura | ||

| 24 | Humbert III de Boscosello | ||

| 25 | Guillaume II | ||

| 26 | Barthélemy Ier | ||

| 27 | Jean II d'Araz | ||

| 28 | Guillaume III de Cerimiaco[n 9] | ||

| 29 | Humbert IV Chevalier | ||

| 30 | Rodolphe de Chignin | ||

| 31 | Pierre Ier de Luyrieux (2de fois) | ||

| 32 | Jean III de Vaugrigneuse | ||

| 33 | Jean IV de Rougemont | ||

| 34 | Girard II de Salanche | ||

| 35 | Pierre Ier de Luyrieux (3e fois) | ||

| 36 | Vincent Trichet (1re fois) | ||

| 37 | Pierre II de Fage | ||

| 38 | Vincent Trichet (2de fois) | ||

| 39 | Girard II de Salanche (2de fois) | ||

| 40 | Jean V Favier | ||

| 41 | Jacques Ier Ribaud[n 10] | ||

| 42 | Étienne V Colombi | ||

| 43 | Guillaume IV de Dolomieu[n 11] | ||

| 44 | Jean VI de Hugonis | ||

| 45 | Guillaume V de Combes (1re fois) | ||

| 46 | Pierre III de Burgo Canino | ||

| 47 | Pierre IV Genésii | ||

| 48 | Guillaume V de Combes (2de fois) | ||

| 49 | Jacques II Eurardi[n 12] | ||

| 50 | Guichard de Angeriaco | ||

| 51 | Jacques III de Villariis | ||

| 52 | Barthélemy II de Verrières | ||

| 53 | Pierre V Dufour (1re fois) | ||

| 54 | Pierre VI Monier (1re fois) | ||

| 55 | Pierre V Dufour (2de fois) | ||

| 56 | Pierre VI Monier (2de fois) | ||

| 57 | Pierre V Dufour (3e fois) | ||

| 58 | Luc Ier de Brabant | ||

| 59 | Pierre V Dufour (4e fois) | † ou | |

| 60 | Jean VII Pellerin[n 13] (1re fois) | ||

| 61 | Pierre VII Quinson (1re fois) | ||

| 62 | Étienne VI de Nancis | ||

| 63 | Jean VII Pellerin (2de fois) | ||

| 64 | Pierre VII Quinson (2de fois) | ||

| 65 | Jean VIII de Quingey | ||

| 66 | Jean IX Gauteret (1re fois) | ||

| 67 | Guillaume VI Simonin | ||

| 68 | Aymonet Régalis (1re fois) | ||

| 69 | Étienne VII de Tournon | ||

| 70 | Aymonet Régalis (2de fois) | ||

| 71 | Didier Gérard de Grémonville | ||

| 72 | Pierre VII Quinson (3e fois) | ||

| 73 | Jean IX Gauteret (2e fois) | ||

| 74 | Pierre VIII de Sénissiat | ||

| 75 | Jacques IV Évrard | ||

| 76 | Aymonet Régalis (3e fois) | ||

| 77 | Guillaume VII Colombet | ||

| 78 | Antoine Ier Delangle | ou | |

| 79 | Louis Luc[n 14] | ||

| 80 | François Ier Agnerin | ||

| 81 | Jean X Petit | ||

| 82 | Simon Gros | ||

| 83 | Jean XI Ravier[n 15] | † | |

| 84 | Jean XII Neveu (1re fois) | ||

| 85 | Jean XIII Dorin | ||

| 86 | Jean XII Neveu (2de fois) | ||

| 87 | François II Belpain | ||

| 88 | André Thouard[n 16] | ||

| 89 | Jean XIV Robin[n 17] | ||

| 90 | Jean XV Ravier (1re fois) | ||

| 91 | François III Fichet | ||

| 92 | Jean XV Ravier (2de fois) | ||

| 93 | Jacques V de La Chapelle | ||

| 94 | Étienne VIII Garin | ||

| 95 | Pierre IX Ravier | ||

| 96 | Benoît Durochaz (1re fois) | ||

| 97 | Pierre X Boussand[n 18] | ||

| 98 | Benoît Durochaz (2de fois) | ||

| 99 | Jacques VI du Caremier | ||

| 100 | Pierre XI Babolat (1re fois) | ||

| 101 | Benoît Durochaz (3e fois) | † | |

| 102 | Pierre XI Babolat (2de fois) | ||

| 103 | François IV Bigot | ||

| 104 | Michel Boucher[n 19] | ||

| 105 | Jean XVI Thurin (1re fois) | ||

| 106 | Christophe de Chève | ||

| 107 | Gérard Pierrecourt | ||

| 108 | Claude Delapierre (1re fois) | ||

| 109 | Jean XVI Thurin (2de fois) | ||

| 110 | Claude Delapierre (2de fois) | ||

| 111 | Jacques VII Martel | ||

| 112 | Claude Delapierre (3e fois) | † | |

| 113 | Joseph Monier | ||

| 114 | Étienne IX Bouverat | ||

| 115 | Gabriel Grasseteau | ||

| 116 | Antoine II Guimet | ||

| 117 | Siméon Garillan | ||

| 118 | Pierre-Bruno Bollery | † | |

| 119 | Étienne X Saporta | mi-1674 | |

| 120 | Jean-Baptiste Ier Villaraz | mi-1684 | |

| 121 | Bruno Ier Jayr | ||

| 122 | Bruno II Noël (1re fois) | ||

| 123 | Pierre XII Durieu | ||

| 124 | Bruno II Noël (2de fois) | ||

| 125 | Jean-Baptiste II Bernard | ||

| 126 | Matthieu Poge | ||

| 127 | Luc II Carrier | † | |

| 128 | Blaise Claret | fin 1736 | |

| 129 | Pierre XIII Desmurs | ||

| 130 | Gaspard Guirand | ||

| 131 | Amédée Rosset | ||

| 132 | Raphaël Maucune | ||

| 133 | Barthélémy III Chalus | ||

| 134 | Honoré Mérille | ||

| En raison de la politique antichrétienne de la Révolution française, les chartreux quittent Portes le ; seul reste le père Michel Vallet, mort en 1799. La chartreuse est rachetée par l'ordre cartusien et restaurée en 1855. | |||

| 135 | Bernard V Peter | ||

| 136 | Pierre XIV Prime | ||

| 137 | Bonaventure Flandrin | ||

| 138 | François-Marie Ier Michel | ||

| 139 | Joseph-Marie Engler | † | |

| 140 | Benoît-Marie Chambeyran | ||

| 141 | Cyrille-Marie Chassard | ||

| 142 | Claude-Marie Grand Clément | ||

| 143 | Marie-Bernard Neyrand | ||

| 144 | Éloi Lecomte | ||

| Les chartreux sont expulsés selon la loi sur les congrégations religieuses. Le monastère est racheté par la chartreuse de Sélignac en 1951 ; le moine Emmanuel Cluzet s'y installe dès 1954 comme gardien durant les travaux. Une nouvelle communauté, issue de Sélignac s'installe en 1971. | |||

| 145 | Marie-Paul Chapeau[n 20] | ||

| 146 | Étienne XI Descamps | mai-juin 2001 | |

| 147 | François-Marie II Velut (1re fois) | ||

| 148 | Dysmas de Lassus | ||

| 149 | François-Marie II Velut (2de fois) | en cours | |

La « chartreuse des saints »

La chartreuse de Portes est couramment surnommée la « chartreuse des saints », car plusieurs des moines y ayant fait profession sont reconnus bienheureux ou saints. Le premier groupe reconnu officiellement se compose de :

- saint Arthaud de Belley (1101-1206), fondateur de la chartreuse d'Arvière, dont il est le premier prieur (1132-1188), et évêque de Belley (1188-1190)

- saint Anthelme de Chignin (1107-1178), quatrième prieur de Portes (1157-1159) et évêque de Belley (1163-1178)

- saint Étienne de Châtillon, (1150-1208), septième prieur de Portes (1185-1207) et évêque de Die en Dauphiné (1207-1208)[9]

- bienheureux Airald, (c.1080-1146), évêque de Saint-Jean-de-Maurienne[10]

- bienheureux Bernard II de Portes (mort en 1152), second prieur de Portes (1147-1148)

- bienheureux Bernard de La Tour (mort en 1258), dixième prieur de Portes (1229-1244)

Le second groupe de moines est mort en odeur de sainteté et leur culte est toléré par l’Église catholique :

- bienheureux Bernard Ier de Portes (mort en ), cofondateur de la chartreuse de Portes, dont il est le premier et le troisième prieur (1115-1147 puis 1149-1155)

- bienheureux Hugues le Chartreux (mort en ), évêque de Grenoble (1131-1148) et archevêque de Vienne (1148-1155)

- bienheureux Jean de Montmédy (mort vers -), moine reconnu et apprécié de son vivant comme un maître spirituel

- bienheureux Étienne de Chalmet (fl. -), frère cadet du précédent, possible cinquième prieur de Portes (1158-1178) et auteurs de traités spirituels

Héraldique

Dédié à la vierge Marie, il y a dans les armoiries et le sceau du prieur de la chartreuse de Portes une image ou le monogramme de celle-ci[B&J 11].

Notes et références

Notes

- Le monastère est aussi appelé Sainte-Marie des Portes, Notre-Dame de(s) Portes, ou sous forme courte chartreuse de(s) Portes.

- Le terme « Chartreuse » avec une majuscule désigne, selon l'usage, le monastère de la Grande Chartreuse. On s'y conformera dans la suite de l'article.

- Le manuscrit original du Testament de Bernard et d'autres chartes de l'époque primitive de Portes sont perdues à la Révolution de 1789, et uniquement connues par les annales cartusiennes[B&J 3].

- L'église de Portes est construite en 1125 et celle de La Courrerie en 1128[B&J 9].

- Du latin famuli, les « serviteurs ».

- « On se conformait ainsi à la bulle d'Innocent II, qui avait statué qu'on ne choisirait plus pour évêque de Grenoble qu'un religieux ou un chanoine régulier[4]. »

- Il s'agit peut-être du bienheureux Étienne de Chalmet.

- Aussi prénommé Josselin.

- Peut-être une forme de Crémieu.

- Aussi appelé Joffred Ribaldi.

- Aussi appelé Guillaume de Lonnaco ou de Lumnaco (Lompnaz) dans les archives de l'Ain.

- Ou Lurardi.

- Surnommé Jean Guillet.

- Aussi appelé Louis Lucas.

- Aussi appelé Jean Favier ; il ne doit pas être confondu avec un homonyme parmi ses successeurs.

- Surnommé Chapuis.

- Aussi orthographié Rubin.

- Aussi appelé Pierre Boussaud.

- Aussi appelé Michel Bouchier

- Dom Chapeau est d'abord prieur de Sélignac de 1959 à 1971.

Ouvrage d'Ambroise-Marie Buliat et de Léon Joly

- Buliat et Joly T1, p. 32.

- Buliat et Joly T1, p. 50-51.

- Buliat et Joly T1, p. 45.

- Buliat et Joly T1, p. 44-46.

- Buliat et Joly T1, p. 57-58.

- Buliat et Joly T1, p. 46.

- Buliat et Joly T1, p. 47, 60-64 et 66-73.

- Buliat et Joly T1, p. 56.

- Buliat et Joly T1, p. 81-82.

- Buliat et Joly T1, p. 54.

- Buliat et Joly T1, p. 55.

- Buliat et Joly T1, p. 64-66.

- Buliat et Joly T1, p. 63.

- Buliat et Joly T1, p. 104.

- Buliat et Joly T1, p. 245-251.

- Buliat et Joly T1, p. 111-115.

- Buliat et Joly T2, p. 665-673.

Autres références

- Picard 1986, p. 89.

- Picard 1986, p. 89.

- Picard 1986, p. 90.

- Albert du Boys, Vie de Saint Hugues, évêque de Grenoble, suivie de la vie d’Hugues II, son successeur ; d’un extrait 5 d’une biographie de S. Hugues, abbé de Léoncel, et d’une notice chronologique sur les évêques de Grenoble, Paris, Debébourt, , 350 p. (lire en ligne), p. 293

- Picard 1986, p. 14 et 90-91.

- Karl Thir, James Hogg et Giovanni Leoncini, La Grande Chartreuse, Salsbourg, James Hogg, , 246 p., p. 95-96

- (de) « François-Marie Velut als Prior von Portes 2001 », sur Brunonis.net, (consulté le )

- « Église des Pays de l’Ain », Bulletin officiel du diocèse de Belley-Ars, Bourg-en-Bresse, (consulté le ).

- Chanoine Léon Joly, « Saint Étienne de Châtillon (O.Cart.), prieur de Portes. » Dans : Le Bugey no 27, (1933), p. 350-394.

- Chanoine Léon Joly, « Le bienheureux Ayrald, évêque de Maurienne, moine de Portes (chartreuse). » Dans : Bulletin de la Société Gorini (1934) p. 121 ss.

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Ambroise-Marie Bulliat et Léon Joly, La Chartreuse Sainte Marie de Portes : Étude historique par Dom Ambroise-Marie Bulliat de l'Ordre des chartreux et de l'abbé Léon Joly, t. 1, James Hogg, Alain Girard, Daniel Le Blévec, , 354 p.

- Lettres des premiers chartreux : (II) les moines de Portes, Bernard, Jean, Étienne, Paris, Ed. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » (no 274), , 240 p.Texte critique, traduction et notes par un chartreux

- Jacques Dubois, « L'implantation monastique dans le Bugey au Moyen Âge », Journal des savants, no 1, , p. 15-31 (DOI 10.3406/jds.1971.1239)

- Jean Picard, Karl Thir, Giovanni Leocini et James Hogg, La Grande Chartreuse, et les chartreuses de Portes, Sélignac, et Pierre Chatel, Salsbourg, James Hogg, , 246 p., p. 87-124.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel de l'ordre des Chartreux

- Jean-Claude Guerguy, « La Chartreuse de Portes en 1985 », sur cine-art-loisir.com, (consulté le )

- Ressource relative à l'architecture :

- Archives départementales de l'Ain, H 218-354, inventaire en ligne

- « Chartreuse Sainte-Marie-des-Portes », notice no PA00116312, base Mérimée, ministère français de la Culture.