Camomille romaine

Chamaemelum nobile

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Clade | Angiospermes |

| Clade | Dicotylédones vraies |

| Clade | Astéridées |

| Clade | Campanulidées |

| Ordre | Asterales |

| Famille | Asteraceae |

| Sous-famille | Asteroideae |

| Tribu | Anthemideae |

| — non classé — | Mediterranean clade |

| Sous-tribu | Santolininae |

| Genre | Chamaemelum |

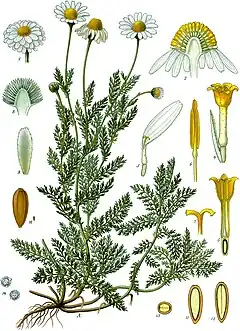

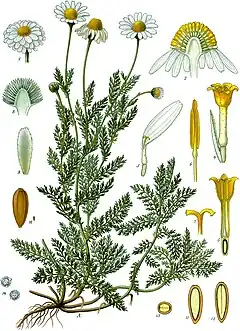

La camomille romaine (Chamaemelum nobile (L.) All.) est une plante herbacée vivace de la famille des Astéracées.

Plus communément appelée « camomille » tout court, la plante est employée en usage culinaire, médicinal (particulièrement en tisane), et cosmétique. Elle ne doit pas être confondue avec deux autres plantes médicinales lui ressemblant et appelées aussi localement « camomille » : la petite camomille Matricaria chamomilla et la grande camomille Tanacetum parthenium.

Cette espèce est originaire des régions de la façade atlantique de l'Europe (Portugal, Espagne, France, Royaume-Uni, Irlande) et d'Afrique du Nord (Maroc, Algérie). Elle n'est donc pas indigène en Italie contrairement à ce que son qualitatif de « romaine » pourrait laisser penser.

Étymologie

Le nom de genre Chamaemelum est le nom latin donné à la petite camomille (Matricaria recutita) par Pline (H.N. 22, 53) ; il dérive du grec χαμαι khamai « à terre, nain » et μηλον mêlon « pomme » parce qu'elle a une odeur de pomme dit Pline (H.N. 22, 53). L'épithète spécifique nobile est une flexion du latin nobilis « célèbre, noble ».

Synonymes

Chamaemelum nobile est le nom scientifique retenu aujourd'hui pour la plante. Elle est cependant aussi connue par son synonyme Anthemis nobilis, attribué par Linné[1] en 1735 (Species Plantarum). Cinquante ans plus tard, le botaniste piémontais, Carlo Allioni la reclassa dans le genre Chamaemelum[2].

Autres synonymes nomenclaturaux : Ormenis nobilis (L.) Coss. & Germ., Chamomilla nobilis (L.) Godr.

Noms vernaculaires français : camomille romaine, camomille noble, anthémis noble, anthémis odorante, camomille d'Anjou.

Le nom de « camomille romaine » peut induire en erreur sur son origine, car cette « espèce subatlantique, n'existe pas dans la région [Forcalquier, en Haute-Provence] ou de surcroît le climat ne convient pas à sa culture » (Lieutaghi[3], 1986). Cette difficulté est déjà perceptible chez Linné, qui dans son traitement d' Anthemis nobile (=Chamaemelum nobile) avait renvoyé cette espèce au synonyme Chamaemelum romanum flore multipli, Cam. epit, une plante décrite par le botaniste italien Matthiole dans De plantis Epitome utilissima[4]. Ce dernier la décrit comme une plante seulement cultivée dans les jardins mais commune en Allemagne.

Comme les travaux de M. Das l'attestent[5], une très grande confusion règne dans la nomenclature des camomilles.

Description

Chamaemelum nobile est une plante herbacée vivace (hémicryptophyte) de 10 à 30 cm de haut[6] - [7], agréablement parfumée. Du niveau du sol émergent plusieurs tiges velues, ramifiées dans la partie supérieure (à la différence de la matricaire camomille Matricaria recutita qui n'a qu'une unique tige). Ses tiges sont d'abord couchées pour se redresser par la suite. Elles peuvent se terminer par des capitules floraux odorants, solitaires.

De couleur vert blanchâtre, ses feuilles sessiles, de 1 à 5 cm de long, sont 2-3-pennatiséquées à segments linéaires, presque filiformes.

Le capitule radié, de 1,8 à 2,5 cm de diamètre, est formé à la périphérie, de fleurons ligulés blancs (ligule de 7-10 mm de long), femelles, se recouvrant les uns les autres entourant un disque de fleurons tubulés jaunes (parfois absent). Un cultivar connu depuis le XVIIIe siècle possède des fleurs « semi-doubles » ou « doubles » (flore-pleno) et des feuilles sentant la pomme. C'est une plante stérile avec une majorité de fleurons ligulés blancs[8] qui se multiplie végétativement.

L'involucre porte des bractées largement blanches, scareuses[9]. Le réceptacle est conique ; il porte des paillettes aussi longues que les fleurons tubulés (alors que celui de Matricaria recutita en est dépourvu).

La floraison a lieu de juillet à septembre[9].

Les fruits sont des akènes jaunâtres, petits et côtelés (à 3 stries), de 1 à 1,5 mm de long.

Caractéristiques

- Caractéristiques générales :

- Type d'inflorescence : capitule simple ou corymbe de capitules

- Répartition des sexes : hermaphrodite

- Type de pollinisation : entomogame, autogame

- Période de floraison : juin à septembre

- Graine :

- Type de fruit : akène

- Mode de dissémination : anémochore

- Habitat et répartition :

- Habitat type : prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées, surpiétinées, planitiaires à montagnardes

- Aire de répartition : atlantique[10].

Distribution

La camomille romaine est indigène[11] en Europe de l'Ouest (actuels Portugal, Espagne, France, Royaume-Uni, Irlande) et en Afrique du Nord (Maroc, Algérie). Elle a été introduite et s'est naturalisée en Europe centrale et de l'Est, en Australie et Nouvelle-Zélande et dans certaines régions de l'Amérique du Nord.

On la trouve partout en Europe occidentale dans les sols secs et sablonneux riches en silice jusqu'à 1 000 m d'altitude. En France, on peut notamment la trouver dans l'ouest et plus particulièrement en Anjou, qui produit plus de 90 % de la production française[12]. Elle croît dans les pelouses sablonneuses, aux bords des étangs dans presque toute la France sauf dans l'Est où elle est rare ou absente, dans le Sud-Est et le littoral méditerranéen[9]. C'est une adventice en Belgique, République tchèque, Allemagne, Suisse et Slovaquie[11].

Elle est largement cultivée en Belgique, France (Anjou), Angleterre, États-Unis et Argentine. Elle est récoltée la deuxième année et ne comporte pratiquement que des fleurs ligulées[13].

Culture

Zones de rusticité : 4-9

Exposition : soleil à mi-ombre

Sol : pH 6,6 à 7,5, sec à frais, sablonneux, sol pauvre, intolérant au sel, matière organique. Remarque : arrosage régulier

Multiplication : division de la motte, semis

Différences entre les trois camomilles médicinales

La camomille romaine est une plante vivace, plus petite (<50 cm) que la grande camomille (<70 cm), aux feuilles divisées en segments très fins :

| Camomilles médicinales | |||

|---|---|---|---|

| Matricaria recutita matricaire camomille | Chamaemelum nobile camomille romaine | Tanacetum parthenium grande camomille | |

|

|

| |

| plante | annuelle | vivace | vivace |

| tige | une tige dressée | plusieurs tiges couchées puis redressées | plusieurs tiges dressées |

| feuille | 2-3-penniséquée | 2-3-penniséquée | 2-pennée à 3-5 lobes larges |

| réceptacle | sans paillettes | avec paillettes | sans paillettes |

| akène | 4-5 côtes | 3 stries | 6-8 côtes |

| indigène | Europe, Afrique du Nord, Asie tempérée | Régions atlantiques | Europe de l'Est et du Sud, Asie tempérée |

| lactone sesquiterpénique | matricine →chamazulène (h.e.) | nobiline | parthénolide |

Composition chimique

La camomille romaine comporte des lactones sesquiterpéniques qui lui confèrent une amertume certaine[14]. En cela, elle est plus proche de la grande camomille (Tanacetum parthenium) que de la matricaire camomille (Matricaria recutita).

Toutefois, ces lactones sesquiterpéniques ne sont pas les mêmes : nobiline, 3-épinobiline, et dérivés voisins, (alors que le parthénolide est le composant majoritaire de la grande camomille).

L'huile essentielle est constituée à plus de 85 % d'esters mono- et bifonctionnels d'acides et d'alcools aliphatiques en C4, C5 ou C6, issus du métabolisme de la leucine, de l'isoleucine ou de la valine : angélates, tiglates, méthylacrylates... Elle renferme aussi des monoterpènes (α- and β-pinène, β-myrcène, limonène...) mais les azulènes ne sont présents qu'à l'état de traces.

Au total, plus de 140 constituants ont été identifiés dans l'huile.

L'huile de camomille romaine est un liquide jaune pâle, d'odeur douce et fruitée.

| Constituents chimiques de Chamaemelun nobile (d'après Bruneton[14], Csupor[8]) | ||||

| Lactones sesquiterpéniques | nobiline, 3-épinobiline et ses dérivés | |||

| Esters > 85 % |

angélates d'isobutyle, iso-butyrate d'isoamyle, tiglates, méthylacrylates, crotonoates, butyrates de l'isobutanol, du 3-méthylbutan-1-ol, du 2-mérhylbutan-1-ol... | |||

| Acides (traces) | acide angélique, acide isobutanoïque | |||

| Monoterpène | α- and β-pinène, β-myrcène, limonène, γ-terpinène, p-cymène, camphène, (-)-pinocarvone, (-)-trans-pinocarveol | |||

| Autres constituants | spiroéther : trans- et cis-en-yn-dicycloéther, acides-phénols, coumarines flavonoïdes : apigénol-7-O-glucoside, apigénol-7-O-apioside, glucoside du lutéol | |||

Huile essentielle

Son huile essentielle est produite par distillation à la vapeur d'eau des fleurs. C'est une huile essentielle précieuse, il faut environ 100 kg de fleurs pour produire entre 400 ml et 900 ml d'huile essentielle.

Ses propriétés sont nombreuses : régénérante, spasmolytique, anti-inflammatoire, sédative, antiprurigineuse.

Elle est très souvent utilisée dans les troubles digestifs et les troubles du sommeil[15]. Elle est traditionnellement utilisée contre l'éczema[16].

Propriétés pharmacologiques

Action anti-inflammatoire

Contrairement aux capitules de la matricaire camomille, ceux de la camomille romaine ne renferment que de faibles quantités d'azulènes et pas de dérivés sesquiterpéniques de type bisabolol[14]. L'activité anti-inflammatoire a donc été cherchée du côté des polysaccharides isolés de l'extrait aqueux et testés sur l'œdème induit de la patte du rat[8]. Les polysaccharides injectés par la voie intrapéritonéale réduisent l'inflammation de 36-37 %. L'action anti-inflammatoire de l'huile essentielle a été démontrée chez le rat[17].

Activité antioxydante

L'huile de camomille romaine a une bonne activité antioxydante. Lorsqu'on la détermine par la méthode du blanchissement du β-carotène, on observe une inhibition significative de l'effet des radicaux hydroxyl[8] (Podsedek et al., 2009).

Usage culinaire

Les capitules peuvent être utilisés pour aromatiser des salades et des desserts. On peut également s'en servir pour préparer une tisane.

Usage médicinal

Ses principes actifs sont ses constituants polyphénoliques (acide phénols, flavonoïdes, procyanidols, coumarines) ; huile essentielle, sesquiterpènes à saveur amère[14]. De nombreuses études récentes ont confondu la camomille romaine et la camomille allemande Matricaria recutita, si bien que peu de choses ont été prouvées concernant la camomille romaine[18].

Les fleurs (capitules) de camomille romaine (Chamomillae romanae flos) sont traditionnellement réputées toniques, stomachiques, antispasmodiques et analgésiques.

En France, la Note explicative de l'Agence du médicament[14] admet qu'il est possible de revendiquer, pour la fleur de camomille romaine, les indications thérapeutiques suivantes :

- par voie orale

- en usage local[19]

- traitement d'appoint adoucissant et antiprurigineux des affections dermatologiques (crevasses, écorchures, gerçures, piqûres d'insectes)[19] ;

- en cas d'irritation ou de gêne oculaire due à une atmosphère enfumée, un effort visuel soutenu, bain de mer ou de piscine ;

- comme antalgique dans les affections de la cavité buccale ou du pharynx (collutoire, pastille) ;

- en bain de bouche pour l'hygiène buccale.

La camomille s'utilise en infusion (tisane, inhalation), sous forme de collyre ou collutoire, d'huile essentielle. On l'utilise aussi en bains, enveloppements, dans un coussin (pour soulager les parties malades), en pommade et en inhalation[19].

Usage cosmétique

En soins de beauté, elle est souvent présente dans les lotions, les crèmes, les shampoings (surtout pour cheveux blonds) . Elle est également utilisée traditionnellement comme colorant naturel des cheveux pour offrir une teinte blonde.

Usage fongicide

En jardinage, l'aspersion des semis avec de la tisane de camomille romaine diminuerait sensiblement la fonte des semis[20].

Usage horticole

En Angleterre on mélange parfois la camomille aux graminées à gazon afin qu'elle dégage son parfum lorsqu'on la foule. Cet usage existait également au Moyen-Âge[21].

Symbolique

Langage des fleurs

Dans le langage des fleurs, la camomille symbolise la soumission[22].

Calendrier

Le 22e jour du mois de prairial du calendrier républicain / révolutionnaire français est officiellement dénommé jour de la camomille[23], généralement chaque 10 juin du calendrier grégorien.

Références

- Référence Biodiversity Heritage Library : 358915#page/336

- (en) Référence Tropicos : Chamaemelum nobile (L.) All. (+ liste sous-taxons)

- Pierre Lieutaghi, L'Herbe qui renouvelle : un aspect de la médecine traditionnelle en Haute-Provence, Éditions de la MSH, , 374 p. (ISBN 2-7351-1638-7 et 9782735116386, présentation en ligne, lire en ligne)

- (la) Pietro Andrea Mattioli et Francesco Calzolari, De plantis epitome utilissima, (présentation en ligne, lire en ligne).

- (en) Moumita Das, Chamomile : Medicinal, Biochemical, and Agricultural Aspects, Boca Raton (Fla.), CRC Press, , 316 p. (ISBN 978-1-4665-7759-6 et 1-4665-7759-2, présentation en ligne, lire en ligne).

- (en) Référence Flora of Pakistan : Chamaemelum nobile

- Clémentine Desfemmes, « Camomille », sur gerbeaud.com

- (en) Dezső Csupor, « Assessment report on Chamaemelum nobile (L.) All., flos », sur Agence européenne des médicaments, (consulté le ).

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Chamaemelum nobile (L.) All.

- Philippe Julve, « Flore et végétation de la France : CATMINAT »

- (en) Référence GRIN : espèce Chamaemelum nobile (L.) All.

- « Le Maine et Loire : pays de la camomille », Agreste Les Dossiers, Agreste, no 19, (ISBN 2110862025, ISSN 0998-4186, lire en ligne).

- « Camomille romaine », sur Floranet (consulté le )

- Bruneton, J., Pharmacognosie - Phytochimie, plantes médicinales, 4e éd., revue et augmentée, Paris, Tec & Doc - Éditions médicales internationales, , 1288 p. (ISBN 978-2-7430-1188-8)

- « Huile essentielle de Camomille romaine : propriétés et utilisations - Aroma-Zone », sur www.aroma-zone.com (consulté le )

- Sari, M., Hendel, N., Boudjelal, A., & Sarri, D. (2012). Inventory of medicinal plants used for traditional treatment of eczema in the region of Hodna (M'sila-Algeria). Global Journal of Research on Medicinal Plants & Indigenous Medicine, 1(4), 97.

- Charles d'Orbigny, Secrets & vertus des plantes médicinales : 200 plantes, 150 maladies, Paris, France Loisirs, , 335 p. (ISBN 978-2-298-04955-8 et 2-298-04955-6, présentation en ligne), p. 64.

- (en) Maria Lis-Balchin, Aromatherapy Science : A Guide for Healthcare Professionals, Pharmaceutical Press, , 462 p. (ISBN 0-85369-578-4 et 9780853695783, présentation en ligne, lire en ligne).

- Maria Treben, La santé à la pharmacie du Bon Dieu : conseils d'utilisation des plantes médicinales, Ennsthaler, , 220 p. (ISBN 978-3-85068-795-9 et 3-85068-795-3, présentation en ligne), p. 16-18.

- Judith, « La fonte des semis : méthodes de prévention naturelles », sur Ferme La valse des s, (consulté le )

- Chauvet, Michel (1948-....)., Jousson, Jacky., Mansion, Dominique (1952-....). et Curiace, Gismonde (1960-....)., Encyclopédie des plantes alimentaires, Paris/impr. en Italie, Belin, 877 p. (ISBN 978-2-7011-5971-3 et 2-7011-5971-7, OCLC 1057475757, lire en ligne)

- Anne Dumas, Les plantes et leurs symboles, Paris, Éditions du Chêne, coll. « Les carnets du jardin », , 128 p. (ISBN 2-84277-174-5, BNF 37189295).

- Fabre d'Églantine, Rapport fait à la Convention nationale, dans la séance du 3 du second mois de la seconde année de la République Française, au nom de la Commission chargée de la confection du Calendrier, Imprimerie Nationale, , 31 p. (présentation en ligne, lire en ligne), p. 27.

Liens externes

- Ressources relatives au vivant :

- Base de données des plantes d'Afrique

- FloraWeb

- Global Biodiversity Information Facility

- TAXREF (INPN)

- Tela Botanica

- (en) ARKive

- (en) Australian Plant Name Index

- (en) Calflora

- (sv) Dyntaxa

- (en) EPPO Global Database

- (en) European Nature Information System

- (ca) Flora Catalana

- (en) Flora of North America

- (en) Germplasm Resources Information Network

- (mul + en) iNaturalist

- (en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- (en) International Plant Names Index

- (en) Jardin botanique du Missouri

- (en) NBN Atlas

- (nl) NDFF Verspreidingsatlas

- (nl) Nederlands Soortenregister

- (en + en) New Zealand Organisms Register

- (en) The Plant List

- (en) PLANTS Database

- (en) Plants of the World Online

- (en + it) Portale della Flora d'Italia

- (en) Système d'information taxonomique intégré

- (en) Tropicos

- (en) Union internationale pour la conservation de la nature

- (en) VicFlora

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Référence Catalogue of Life : Chamaemelum nobile (L.) All. (consulté le )

- (en) Référence Flora of Pakistan : Chamaemelum nobile (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Chamaemelum nobile (L.) All. (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Chamaemelum nobile (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence UICN : espèce Chamaemelum nobile (L.) All., 1785 (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (Antilles) : Chamaemelum nobile (L.) All. (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Chamaemelum nobile (L.) All. (consulté le )

- (en) Référence Tropicos : Chamaemelum nobile (L.) All. (+ liste sous-taxons) (consulté le )

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de la page « plantes alpines » de Majella Larochelle, Alpinegium, 2017, le texte ayant été placé par l’auteur ou le responsable de publication sous la licence Creative Commons paternité partage à l'identique ou une licence compatible.