Cameroun britannique

Le Cameroun britannique (en anglais : British Cameroon, British Cameroons ou Cameroons) était un territoire sous mandat de la Société des Nations puis sous tutelle de l'Organisation des Nations unies, dont l'administration a été confiée au Royaume-Uni en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui partagé entre le Nigeria et le Cameroun.

(en) British Cameroon

–

(39 ans, 2 mois et 11 jours)

|

|

| Statut | Territoire sous mandat de la SDN puis sous tutelle de l'ONU administrée par le Royaume-Uni |

|---|---|

| Capitale | Buéa |

| Langue(s) | Anglais |

| Religion | Christianisme, animisme et islam |

| Monnaie | Livre de l'Afrique occidentale britannique |

| Population (1949) | ~ 1 030 000 |

|---|

| Superficie | 85 000 km2 |

|---|

| Le Kamerun est occupée par la France et la Grande-Bretagne. | |

| Traité de Versailles : L'Allemagne renonce à ses droits sur le Kamerun. | |

| Mandat de la Société des Nations | |

| Approbation de l'Assemblée générale de la mise en tutelle du Cameroun britannique par le Royaume-Uni | |

| Union du Cameroun septentrional avec le Nigeria | |

| Union du Cameroun méridional avec le Cameroun |

Entités précédentes :

Géographie

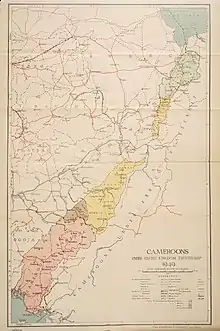

Le Cameroun britannique recouvrait les actuelles régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de la République du Cameroun (en anglais : Republic of Cameroon) ainsi que les actuels États d'Adamawa, de Taraba et de Borno de la République fédérale du Nigeria (en anglais : Federal Republic of Nigeria).

Administration territoriale

Le territoire était divisé en cinq provinces : Benue, Bornu, Adamawa, Bamenda et Cameroons. Les provinces orientales de Cameroons et de Bamenda étaient administrées comme les provinces de la Région occidentale du Nigeria britannique. La province de Cameroons était divisée en trois districts dirigés par un district officer : Victoria, Kumba et Mamfé. La province de Bornu aussi appelée l'Émirat ou le Sulnanat de Dikoa.

Histoire

Le Kamerun (dont le territoire correspond à l’actuel Cameroun et à la frange du Nigeria) est colonisé par l'Allemagne sous le régime du protectorat durant la « course à l'Afrique » entre puissances européennes à la fin du XIXe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, le territoire est occupé par les troupes britanniques, françaises et belges, puis confié pour partie à la France et pour partie au Royaume-Uni en 1922, sous mandat de la SDN.

Période du mandat (1922-1946)

Le 20 juillet 1922, la Société des Nations a officiellement conféré un mandat de classe B sur une partie de l'ancien Kamerun allemand au Royaume-Uni[1].

Les Britanniques découpent administrativement ce territoire en deux régions, le Northern Cameroons (Cameroun septentrional) et le Southern Cameroons (Cameroun méridional). Le territoire est placé sous administration indirecte (indirect rule). Des autorités indigènes (native-authorities) administrent les populations locales selon leurs coutumes, sauf lorsque celles-ci sont en contradiction avec les principes de la civilisation britannique. Les autorités britanniques déterminent les grandes orientations et en laissent la mise en œuvre aux autorités indigènes. Par ailleurs, les autorités britanniques gardent la mainmise sur le commerce, l'exploitation des ressources économiques et minières et l'administration des Européens.

Période de tutelle (1946-1961)

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 3 500 hommes originaires du Cameroun britannique s'engagent dans les troupes de l'Empire. Après le conflit, le territoire est mis sous tutelle de l'ONU en lieu et place du mandat de la SDN.

En juin 1957, le militant indépendantiste Ndeh Ntumazah fonde le One Kamerun, considéré comme la branche anglophone de l'Union des populations du Cameroun (UPC). Les autorités britanniques collaborent toutefois avec les autorités françaises, malgré leur animosité réciproque, dans la répression des militants upécistes réfugiés en zone britannique. Isaac Tchoumba Ngouankeu, l'un des leaders de l'UPC, est ainsi livré à l'administration française. En avril 1957, des commandos français pénètrent secrètement (sans en avoir averti les Britanniques) dans un siège de l'UPC, incendient les bâtiments et exécutent plusieurs militants[2].

Levée de la tutelle

Alors que la République du Cameroun (ancien Cameroun français) accédait à l'indépendance, le Cameroun britannique était toujours un territoire sous tutelle du Royaume-Uni. Le Cameroun français est devenu indépendant, sous le nom de République du Cameroun, le , et l'indépendance du Nigeria était prévue plus tard la même année, ce qui soulevait la question de savoir ce qu'il fallait faire du Cameroun britannique. En tant que colonisateurs du Nigeria, les Britanniques souhaitaient que les deux territoires se réunissent[3]. Après quelques discussions (qui duraient depuis 1959), un référendum organisé par l'ONU a été accepté et s'est tenu le . À l'issue de ce référendum, le Cameroun britannique se divise en deux, sa partie septentrionale à majorité musulmane opte pour son rattachement au Nigeria, et sa partie méridionale à majorité chrétienne et animiste opte pour son rattachement au Cameroun[4]. Aucune option n'est donnée pour l'indépendance du Cameroun britannique[5]. La force motrice de la réunification du Cameroun était Ahmadou Ahidjo et le Parti démocratique national du Kamerun (KNDP), les Français n'étant pas concernés car le sud du Cameroun britannique ne s'alignait pas sur la Communauté française établie[3].

Lors de la réunification, les Camerounais anglophones « représentaient environ 20 % de la population fédérale, leurs compatriotes francophones constituaient une majorité à 80 %. »[6].

La partie nord du Cameroun britannique devient la province de Sardauna de la région du nord du Nigeria le , tandis que la partie sud est devenu le Cameroun occidental, un État fédéré de la République fédérale du Cameroun, plus tard cette année-là, le .

Héritage colonial

Sous le régime colonial, le Cameroun britannique était gouverné sur la base de l'indirect rule qui permettait aux indigènes d'exécuter les décisions judiciaires et exécutives[7]. C'était important car cela donnait aux citoyens du Cameroun britannique une autonomie et aidait à établir « une plus grande vitalité des institutions politiques locales au Cameroun occidental »[7]. Malgré l'indirect rule utilisée pour revigorer l'esprit des citoyens, les Britanniques ont trouvé qu'ils devaient « aborder divers programmes de développement » car « il y avait peu d'implication de la population locale dans la planification et l'exécution des programmes de développement communautaire »[8].

Au Cameroun britannique, les immigrants européens étaient soumis aux lois de leur pays d'origine tandis que les indigènes étaient tenus au droit coutumier qui était généralement supervisé par les administrateurs britanniques[7].

Le système juridique établi pendant l'ère coloniale continue d'être mis en œuvre, en particulier les lois coutumières et les deux systèmes juridiques[7]. L'enseignement secondaire était en grande partie l'œuvre des missionnaires de Mill Hill, comme le St.Joseph’s College qui a ouvert ses portes à Sasse dans la ville de Buéa, en 1939[9].

Administrateurs

- 1916 : Kenneth V. Elphinstone, résident

- 1916-1917 : E. C. Duff, résident

- 1917-1919 : P. V. Young, résident

- 1919 : W. G. Ambrose, résident

- 1919 : John C. Maxwell, résident

- 1919-1920 : Sir John Davidson, résident

- 1920-1921 : Sir John Davidson, résident

- 1921-1925 : Fitz Herbert Ruxton, résident

- 1925 : William Edgar Hunt, agent de district intérimaire

- 1925-1928 : Edward John Arnett, résident senior

- 1928-1929 : H. J. Aveling, résident intérimaire

- 1929-1932 : Edward John Arnett, résident

- 1932-1933 : Frederick Bernard Carr, agent de district

- 1933 : George Hugo Findlay, résident senior

- 1933-1935 : John Wynne Corrie Rutherfoord, résident

- 1935-1938 : O. W. Firth, résident senior

- 1938-1939 : Ludlow Sealy-King, résident intérimaire

- 1939-1942 : Arthur Evelyn Francis Murray, résident sénior

- 1942-1943 : Ludlow Sealy-King, résident

- 1943-194? : James Macrae Simpson, résident

- 194?-1945 : Percy Graham Harris, résident

- 1945-1945 : Alfred Leeming, Agent principal de district

- 1945 : Reuben John Hook, résident intérimaire

- 1945-1946 : Frank B. Bridges, résident

- 1946-1946 : Neil Mackenzie, Agent principal de district

- 1946-1949 : Neil Mackenzie, Agent principal de district

- 1949-1949 : Doyle Arthur Fitzroy Shute, résident senior

- 1949-1954 : Edward John Gibbons, résident spécial

- 1954-1956 : Edward John Gibbons, commissaire

- 1956-1961 : Sir John Osbaldiston Field, commissaire

- 1960-1961 : Sir Percy Wyn-Harris, administrateur colonial

Économie

L'économie du Cameroun britannique était étroitement liée à celle de la colonie et protectorat du Nigeria. Dans les années 1950, les principales exportations étaient les bananes, le cacao, le caoutchouc et les noix de palme[10].

Les plantations de bananes du mont Cameroun, qui ont été relancées dans les années 1930, étaient particulièrement importantes[11].

Poste et timbres

Notes et références

- « British Mandate for the Cameroons », The American Journal of International Law, vol. 17, no 3, , p. 138–141 (ISSN 0002-9300, DOI 10.2307/2212948, lire en ligne, consulté le )

- Thomas Deltombe, Manuel Domergue, Jacob Tatsita, Kamerun !, La Découverte,

- « Diplomacy and nation-building in Africa », sur www.proquest.com (consulté le )

- (en) Dieter Nohlen, Bernard Thibaut et Michael Krennerich, Elections in Africa, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-829645-4, lire en ligne)

- (en) Martin Z. Njeuma, « Reunification and Political Opportunism in the Making of Cameroon's Independence », Paideuma, vol. 41, , p. 27–37 (ISSN 0078-7809, lire en ligne, consulté le )

- (en) George N. Njung, « The British Cameroons Mandate Regime: The Roots of the Twenty-First-Century Political Crisis in Cameroon », The American Historical Review, vol. 124, no 5, , p. 1715–1722 (ISSN 0002-8762, DOI 10.1093/ahr/rhz1025, lire en ligne, consulté le )

- (en) Alexander Lee et Kenneth A. Schultz, « Comparing British and French Colonial Legacies: A Discontinuity Analysis of Cameroon », APSA 2011 Annual Meeting Paper, Social Science Research Network, no ID 1903316, (lire en ligne, consulté le )

- Emil Molindo Kwo, « Community Education and Community Development in Cameroon: The British Colonial Experience, 1922-1961 », Community Development Journal, vol. 19, no 4, , p. 204–213 (ISSN 0010-3802, lire en ligne, consulté le )

- « CAMEROON EDUCATION UNDER THE FRENCH COLONIAL REGIME (1916-1960) », dans Changing Regimes and Educational Development in Cameroon, Spears Media Press, (lire en ligne), p. 47–75

- Calendario Atlante de Agostini, Istituto Geografico de Agostini, 1960.

- Calendario Atlante de Agostini - Edizione speciale fuori commercio per le Forze Armate, Istituto Geografico de Agostini, 1942.

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Carlson Anyangwe (dir.), The secrets of an aborted decolonisation: the declassified British secret files on the Southern Cameroons, Langaa RPCIG, Mankon, Bamenda, 2010, 796 p. (ISBN 995-657850-9)

- (en) Bongfen Chem-Langhëë, The paradoxes of self-determination in the Cameroons under United Kingdom administration: the search for identity, well-being, and continuity, University Press of America, Lanham, Md., 2004, 238 p. (ISBN 0-7618-2504-5)

- (en) Nfor N. Nfor, In chains for my country : crusading for the British Southern Cameroons, Langaa Research & Publishing CIG, Bamenda, Cameroon, 2014, 161 p. (ISBN 978-995-679204-7)

- (en) Victor Julius Ngoh, Southern Cameroons, 1922-1961: a constitutional history, Ashgate, , Aldershot, Hampshire, England ; Burlington, Vt. 2001, 201 p. (ISBN 0-7546-1401-8)

- Jules Sansterre Nkarey, Afrique : l'histoire entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone : de 1472 à 2003, Publibook, Paris, 2004, 2006, 266 p. (ISBN 2-7483-0362-8)

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- (en) The British Empire - British Cameroons

- (en) Cameroons under British Administration Trusteeship Documents - UN Documentation: Trusteeship Council