Butte-aux-Cailles

La Butte-aux-Cailles est un quartier de Paris.

| Butte-aux-Cailles | ||||

Le sommet de la Butte-aux-Cailles au carrefour des rues des Cinq-Diamants et de la Butte-aux-Cailles. | ||||

| Administration | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Région | Île-de-France | |||

| Ville | Paris | |||

| Arrondissement municipal | 13e | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 48° 49′ 41″ nord, 2° 21′ 06″ est | |||

| Transport | ||||

| Métro | ||||

| Bus | voir plan[2] | |||

| Localisation | ||||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 13e arrondissement de Paris

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Situation et accès

Ce quartier historique est situé dans la partie occidentale du 13e arrondissement. Il est inclus dans le quartier administratif appelé quartier de la Maison-Blanche.

Historique

À l'origine, c'est une colline recouverte de prairies, de vignes et de bois, construite de plusieurs moulins à vent et surplombant la Bièvre de 28 mètres. La Butte-aux-Cailles tire son nom de Pierre Caille, qui en fait l'acquisition en 1543[3].

Au XVIIe siècle, l'exploitation minière des calcaires coquilliers est pratiquée, mais les nombreuses activités industrielles[4] utilisant l'eau de la Bièvre, telles que teintureries, tanneries, blanchisseries, mégisseries, et même boucheries, rendent ce quartier insalubre.

Le y a lieu l'atterrissage du premier vol avec équipage, une montgolfière sur laquelle ont embarqué le marquis d'Arlandes et Pilâtre de Rozier[5].

En 1784-1785, le mur des Fermiers généraux est construit au nord de la butte, sur le tracé de l'actuel boulevard Auguste-Blanqui, laissant la Butte-aux-Cailles à l'extérieur de la capitale mais le faubourg est désormais aux portes de la ville.

Le , lors de la capitulation de Paris, après la bataille d'Issy, la butte était défendue par deux obusiers et seize canons[6].

En 1860, la Butte, qui appartenait à la commune de Gentilly, rejoint le territoire de Paris qui annexe des communes environnantes en partie ou en totalité.

Entre la Révolution de 1848 et la Première Guerre mondiale, des chiffonniers et des ouvriers du cuir s'y installent[5].

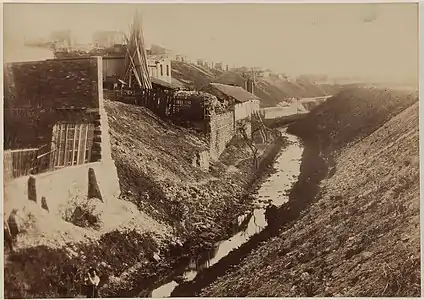

Henri Émile Cimarosa Godefroy : bief de la Butte-aux-Cailles, état primitif

Henri Émile Cimarosa Godefroy : bief de la Butte-aux-Cailles, état primitif La Bièvre : bief de la Butte-aux-Cailles

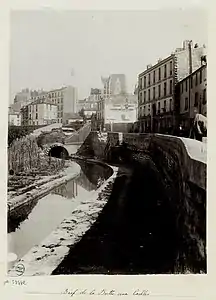

La Bièvre : bief de la Butte-aux-Cailles

De 1828 à 1910, la ville de Paris mène des travaux pour couvrir la Bièvre, et la Butte prend progressivement son apparence actuelle au début du XXe siècle, restant un village du siècle dernier en plein cœur de Paris[7] : les travaux du Second Empire ont épargné ce quartier périphérique qui a poursuivi son urbanisation sans tenir compte des canons haussmanniens.

Vue depuis la rue Barrault en 1900.

Vue depuis la rue Barrault en 1900. Vue équivalente en 2014.

Vue équivalente en 2014.

Cette particularité est due aux carrières de calcaire qui ne permettent, encore aujourd'hui, la construction de bâtiments lourds qu'après de coûteuses injections des vides de carrière. Cependant, le foncier se faisant de plus en plus rare et donc de plus en plus cher dans Paris, la quasi-totalité des vides a aujourd'hui été remblayée ou injectée. Les anciennes carrières ne sont d'ailleurs plus aussi aisément accessibles aux cataphiles que par le passé.

- Plaque rappelant la présence de carrières (limitation du poids des véhicules)

Plaques (actuelle et ancienne).

Plaques (actuelle et ancienne).

Le puits artésien

Sur une idée de François Arago qui voulait alimenter le quartier en eau et déverser le surplus dans la Bièvre au débit devenu insuffisant, le forage d'un puits artésien est décidé par arrêté du préfet Haussmann, daté du [8]. Les travaux ne commencent que le , et débutent par l'érection d'une tour de forage en bois.

Devant les difficultés techniques rencontrées, les travaux sont interrompus en 1872, et seule la tour en bois, abandonnée, demeure comme témoin de cette tentative sur la place du Puits-Artésien, depuis renommée place Paul-Verlaine. Repris en 1893 sous la direction de l'ingénieur Paulin Arrault[9], l'eau captée à 582 m de profondeur jaillit enfin en , à la température de 28 °C et avec un débit de 6 000 m3 par jour. À cette époque, la Bièvre était déjà en cours d'enfouissement, et il n'était plus question d'y déverser l'eau du puits artésien. Ce n'est qu'en 1924, lors de la construction de la toute proche piscine de la Butte-aux-Cailles que cette dernière fut alimentée par cette eau de qualité. En l'an 2000, le puits est creusé plus profondément, jusqu'à 620 mètres[7].

Événements

- 1783, le : le premier vol « officiel » en montgolfière de Pilâtre de Rozier et du marquis d'Arlandes atterrit à l'angle des rues actuelles Bobillot et Vandrezanne.

- 1871, les 24 et : bataille de la Butte-aux-Cailles. Lors de la Commune de Paris, les Fédérés de la Butte-aux-Cailles, commandés par Walery Wroblewski, repoussent par quatre fois les troupes versaillaises. La place de la Commune-de-Paris, à l'angle des rues Buot et de l’Espérance, perpétue le souvenir de ce mois de mai.

Édifices, monuments et lieux remarquables

Télécom ParisTech (anciennement école nationale supérieure des télécommunications), qui occupe l'espace entre les rues Barrault, Vergniaud, Tolbiac et Daviel, sur la pente occidentale. À l'époque École supérieure des postes & télégraphes (ESPT), elle intègre en 1934 les locaux libérés par la manufacture de gants Noblet, comme en témoigne le logo constitué d'un N et de deux C inversés plusieurs fois répété sur la façade de la rue Barrault.

Sur la façade principale, au no 46 de la rue Barrault, on remarque un bas-relief daté de 1962 et dû au sculpteur Félix Joffre (1903-1989) et à l'architecte Marcel Chappey. Il comporte l'inscription suivante : « L'homme au cours des âges utilise les forces élémentaires pour les transmissions. » Six personnages y utilisent symboliquement chacun une forme de transmission à distance : la vue, les pigeons voyageurs, une trompette, le feu — sans doute sous forme de signaux de fumée — la frappe dans les mains et le cri.

À deux pas de là, toujours sur la façade principale, mais au no 42, un autre bas-relief de plus petite taille, dû au même sculpteur, porte l'inscription « De la terre au cosmos » et représente des empreintes de pieds humains ainsi que plusieurs étoiles.

Autres monuments :

- La piscine de la Butte-aux-Cailles.

- La place Paul-Verlaine, avec sa fontaine d'eau artésienne remise en état en 2001, et ses monuments au sergent Bobillot ainsi qu'au premier vol humain en montgolfière.

- Sur la place, le square Henri-Rousselle, du nom de ce président du conseil général de la Seine, orné de son buste en bronze dû à Denis Saula[10].

- L'église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, au 188, rue de Tolbiac.

- L'École Estienne des arts graphiques et de l'imprimerie au 18, boulevard Auguste-Blanqui.

- Le temple antoiniste au carrefour de la rue Vergniaud et de la rue Wurtz, construit en 1913.

- Une fontaine Wallace, sur la place de la Commune-de-Paris.

- La petite Alsace[11], rue Daviel, ensemble de petits pavillons à colombages.

- Des maisons ouvrières du début du XXe siècle et leurs jardins minuscules.

- Le théâtre Les Cinq Diamants, dans la rue du même nom (rue des Cinq-Diamants), dû à une ancienne enseigne de bijoutier.

- Les graffitis de l'artiste plasticienne Miss.Tic dans la rue des Cinq-Diamants : une série de pochoirs présents sur la devanture de deux cafés.

Façade de la piscine de la Butte-aux-Cailles.

Façade de la piscine de la Butte-aux-Cailles. L'église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles.

L'église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles. La rue des Cinq-Diamants, caractéristique de la Butte.

La rue des Cinq-Diamants, caractéristique de la Butte. Le temple antoiniste.

Le temple antoiniste. La petite Alsace, rue Daviel.

La petite Alsace, rue Daviel.

Accès

Elle est desservie par les lignes de métro ![]()

![]()

![]()

![]() à la station Place d'Italie et

à la station Place d'Italie et ![]()

![]() à la station Corvisart, ainsi que par les lignes de bus

à la station Corvisart, ainsi que par les lignes de bus ![]() RATP 57 62 67.

RATP 57 62 67.

Notes et références

- Voir sur ratp.fr.

- Voir sur ratp.fr.

- Gérard Conte, C'était hier… Le 13e arrondissement, Paris, L.M. – Le Point, , 191 p. (ISBN 2-904463-04-6), p. 99.

- Renaud Gagneux, Jean Anckaert et Gérard Conte, Sur les traces de la Bièvre parisienne : promenades au fil d'une rivière disparue, Paris, éditions Parigramme, , 156 p. (ISBN 2-84096-238-1), p. 29-43.

- Panneau Histoire de Paris, place de la Commune-de-Paris.

- Alfred Delvau, Histoire anecdotique des barrières de Paris, p. 226.

- « La Butte-aux-Cailles, un village entre les murs », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- Gérard Conte, C'était hier… Le 13e arrondissement, Paris, L.M. – Le Point, , 191 p. (ISBN 2-904463-04-6), p. 101.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, éditions de Minuit, (ISBN 2-7073-1054-9), p. 246.

- Jean-Pierre Thomas, Le Guide des effigies de Paris, L'Harmattan, (ISBN 978-2-7475-2314-1), p. 123 consulté sur ce site le .

- Petite Alsace.

Annexes

Bibliographie

- Gaston Digard, La Butte-aux-Cailles, Paris, Éditions municipales, 1995

- Gérard Conte, C'était hier… Le 13e arrondissement, éditions L.M.–Le Point, 1992

- Renaud Gagneux, Jean Anckaert et Gérard Conte, Sur les traces de la Bièvre parisienne, éditions Parigramme, 2002

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, éditions de Minuit,

- Catherine Vialle, Je me souviens du 13e arrondissement, éditions Parigramme, 1995

- Philippe Lucas, Mémoire des rues. Paris XIIIe arrondissement, éditions Parimagine 2004

- René Dubail, D'hier à aujourd'hui. Le XIIIe arrondissement, Éditions municipales, 1999

- « La vallée de la Bièvre… à pied », Topoguides, coll. « Randocitadines », entièrement réalisé par des bénévoles des comités régionaux et départementaux franciliens

- Claude Izner, « La momie de la Butte-aux-Cailles », éditions Grands détectives, 2009