Bidonvilles en France

Les bidonvilles en France ont été progressivement supprimés dans la deuxième moitié des années 1970, puis ont fait leur réapparition dans les années 1990. Aujourd'hui on compte environ 500 bidonvilles en France métropolitaine.

Histoire

Ces zones d’habitation précaires et insalubres installées à la périphérie des grandes villes prennent le nom de bidonville, originellement appliqué aux faubourgs d'Alger dans les années 30[1].

Dès la fin de la Première Guerre mondiale, les destructions de la guerre à Lille amènent des habitants à construire des abris de fortune sur la zone des Dondaines, située entre la gare de Lille Flandres et le quartier de Fives, et déclarée inconstructible au milieu du XIXe siècle parce que relevant du glacis défensif qui protège les fortifications de la ville. Entre les deux guerres mondiales, elle accueille des ouvriers pauvres, des chômeurs et des nomades[2].

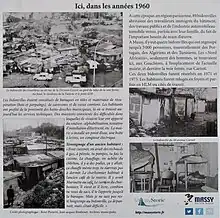

Après la Seconde Guerre mondiale, du fait de la destruction de certaines cités, du niveau de pauvreté, de l'exode rural et de la venue de main-d'œuvre étrangère, se pose un problème crucial de logement pour les sans-abris et les immigrés. Au milieu des années 1960, les pouvoirs publics estiment à environ 100 000 la population habitant dans des bidonvilles[3]. En 1964, 43 % des Algériens de France vivent dans des bidonvilles; celui de Nanterre, l’un des 89 de la région parisienne, abrite 14 000 personnes[4].

Les bidonvilles de Nanterre (celui de La Folie était situé à l'emplacement actuel de la préfecture des Hauts-de-Seine), de Noisy-le-Grand et de Massy furent les plus notoires en périphérie de Paris. Il fallut attendre presque le milieu des années 1970 pour que la politique de résorption des bidonvilles impulsée d'abord par la SONACOTRAL (Société nationale de construction de logements pour les travailleurs algériens), créée en 1956, puis avec la loi Debré de décembre 1964 et enfin, à partir de 1969, par le premier ministre Jacques Chaban-Delmas, porte totalement ses fruits et que ces bidonvilles disparaissent avec le relogement des familles qui y vivaient. L'abbé Pierre sera l'un de ceux qui porteront assistance aux habitants des bidonvilles, surtout pendant l'hiver 1954, qui fut particulièrement froid. Avec l'argent rassemblé à la suite de son appel à la radio, il fera construire des cités d'urgence (dont celle de Noisy-le-Grand qui ressemble à un bidonville car elle s'inspire du projet de l'architecte américain Martin Wagner, dans lequel les bâtiments sont en forme de demi bidon métallique[5]). Ces cités appelées à être provisoires se transformèrent progressivement, dans le meilleur des cas, en cités HLM.

Dans les années 1960, de nombreux immigrés portugais constituèrent le bidonville de Champigny-sur-Marne, qui compta jusqu’à 15 000 habitants[6]. La médiatisation fait connaître les conditions de vie déplorables des habitants des bidonvilles. On estime qu'environ 10 % des immigrés et surtout un clandestin sur deux y résident, soit 45 000 personnes en France. En 1964, une première loi prévoit la résorption des bidonvilles. Mais, il faut attendre la loi Vivien, en juillet 1970, adoptée dans un contexte de vive émotion suscitée par la mort de cinq Africains par asphyxie dans un bidonville d’Aubervilliers, en région parisienne[7].

Les bidonvilles sont éradiqués en 1975-1976 (les derniers bidonvilles sont à Nice ou à Champigny, dans le Val-de-Marne[8]).

À Nice, au début des années 1970, le bidonville de la Digue-des-Français, installé sur la rive gauche du Var à l'écart de la RN 202, constitue, avec près de 2 000 habitants, l'un des derniers espaces de ce type dans une grande ville française. Pourtant, les incidents sont nombreux. Ainsi, le 1er juillet 1974, un incendie ravage 250 baraques et prive de logement 400 personnes, sans toutefois provoquer de victimes. L'association de soutien aux travailleurs immigrés dans les Alpes-Maritimes (ASTIAM), formée par des membres du PSU et des chrétiens de gauche, alerte l'opinion publique et aide les habitants des bidonvilles à se reloger. Ces zones, "véritable État dans l'État" où l'on "vit avec ses propres lois et ses propres règles" selon la presse locale, suscitent méfiance et rejet. Lorsque la Société Nationale de Construction de Logement pour Travailleurs (SONACOTRA) entreprend, en 1974, une première opération de relogement, les protestations sont nombreuses autour du foyer-hôtel devant accueillir les travailleurs immigrés dans le quartier de Riquier de Nice[7].

En 1976, la construction de l'autoroute de contournement de Nice conduit à une opération de plus grande ampleur devant aboutir à la démolition du bidonville. La marginalité géographique demeure toutefois puisque c'est à proximité que les immigrés sont relogés dans une "cité modulaire" de 1 000 lits étendue sur 5,5 hectares. Les conditions de cette opération ne sont pas sans poser de problème. En effet, le bidonville, en dépit des conditions d'hygiène inacceptables, était un lieu de sociabilité et de solidarité fondé sur les structures sociales villageoises du pays d'origine. On craint un nouveau déchirement après celui déjà douloureux à l'origine du parcours migratoire[7].

Depuis le début des années 90, en France, des bidonvilles se sont reconstitués, généralement cachés à la vue, le long de voies de communication ou dans des friches industrielles. Actuellement, près de 17.000 personnes habiteraient en bidonville en métropole. La politique du gouvernement consiste en une destruction systématique sans relogements pérennes, faute de solutions les bidonvilles se reconstituent[9].

Années 2000

- Pendant des dizaines d'années, des ouvriers saisonniers agricoles ont vécu dans un bidonville à Berre-l'Étang (Bouches-du-Rhône) sans électricité ni eau courante, mais avec des sanitaires installés par la Fondation Abbé-Pierre, Toilettes du monde et les Compagnons Bâtisseurs[10]. Le « gourbi » de Berre-l'Étang a été rasé en juillet 2009[11], ce qui, pour certains, n’aurait fait que déplacer le problème du logement des travailleurs saisonniers[12].

- On recensait en 2002 quelque 200 Roms originaires de l'ex-Yougoslavie près de Carcassonne et 1 600 Roms à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne[3].

- Le bidonville de Cassis, où résidaient 93 Tunisiens, est démoli en 2005.

- On dénombrait en 2007 dans les bois aux alentours de Paris (bois de Vincennes, bois de Boulogne) environ 200 personnes habitant dans des abris de fortune « en dur », la plupart du temps isolés (afin d'être le moins visible possible) mais parfois en petits groupes[13]; Depuis 2011, un bidonville se développe sur plusieurs centaines de mètres, le long de l'autoroute A6a, peu avant les jonctions avec le boulevard périphérique.

- Fin 2006, un bidonville habité par des immigrants de Bulgarie réunit plusieurs centaines de personnes à la marge de Pantin, près du canal de l'Ourcq;

- 500 personnes d'origines roms, dont un tiers d'enfants, vivent dans un bidonville à Villeurbanne (sans électricité ni accès à l'eau)[14] ;

- À Bobigny, un bidonville où habitaient 266 citoyens bulgares et roumains a été rasé en février 2007[15] - [16] - [17] - [18].

Années 2010

- Sur l'île de Mayotte se développent également plusieurs bidonvilles, majoritairement habités par des migrants originaires des Comores voisines[19].

- À La Courneuve, de 2008 à 2015, le camp du Samaritain a été habité par plusieurs centaines de personnes, avant sa destruction et la dispersion des familles qui y habitaient[20].

- À Montpellier, plus de 180 personnes vivent dans un bidonville en Celleneuve[21]

- À Lille, 3 000 personnes, d'origine roumaine, bosnienne et bulgare, vivent dans la métropole en 2013, principalement dans des bidonvilles. En juin 2018, ils ne seraient plus que 1 080, selon la préfecture du Nord[22].

- La « jungle de Calais », et le camp de Grande-Synthe où résident plusieurs milliers de migrants tentant d'entrer sur le territoire britannique[23] (évacué fin 2016).

- À Marseille, le lieu-dit du Ruisseau Mirabeau, du quartier Saint-André, est un bidonville habité par des familles yéniches, manouches et gitanes[24].

- À Strasbourg, le lieu-dit du Polygone, du quartier Neuhof, est un bidonville en pleine rénovation habité par plus de 500 personnes comprenant des yéniches, manouches et gitans espagnols.

- Dans le 18e arrondissement de Paris, de juin 2015 jusqu'au 2 février 2016, sur la voie ferrée du boulevard Ney, 90 cabanes furent habitées essentiellement par des Roms. En septembre 2016, le bidonville s'est reconstitué, les habitants expulsés le 22 février 2017, sont revenus le 24 mars. Il a été de nouveau évacué le 28 novembre 2017[25].

- À Bobigny, 150 personnes vivent le long de la Nationale 3 et sont visées par une mesure d'expulsion demandée par la municipalité[26].

Années 2020

La politique publique d'évacuation forcée des bidonvilles se poursuit, en dépit de la circulaire de janvier 2018 qui invite les préfets à organiser un processus de collaboration avec les collectivités locales pour une résorption des bidonvilles[27] - [28].

En 2022, 25 000 personnes vivent dans des lieux de vie informels en métropole. La délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) évalue à un peu moins de 12 000 ressortissants européens – essentiellement de Roumanie et de Bulgarie – vivant dans ces lieux de vie informels[29]

Des habitants en majorité originaires d'Europe centrale

Nombre de ces bidonvilles sont habités par des Roms, au sens général du terme, dont beaucoup proviennent d'Europe de l'Est, où ils sont victimes de discrimination économique, sociale et ethnique.

Politiques publiques vis-à-vis des bidonvilles

Références

- INA Éclairage, 1976, le dernier bidonville de Nice, ina.fr

- « Lille : La « Zone » des Dondaines », La Brique, (lire en ligne).

- Mal logement, bidonvilles et habitat indigne en France - Julien Damon, responsable de la recherche et de la prospective de la Caisse nationale des allocations familiales, professeur associé à l’Institut d'études politiques de Paris (Cycle d’urbanisme), 2004 [PDF]

- Les bidonvilles de Nanterre : Difficile réhabilitation des logements précaires construits pour les immigrés maghrébins dans les années 50-70 - François Legris, DPH, 2005

- EMMAÜS Société Anonyme - Blog : Laboratoire urbanisme insurrectionnel

- « Archives départementales », sur http://archives.cg94.fr/consultation/ead/search-form.html

- INA Éclairage, 1976, le dernier bidonville de Nice

- "Filmer les grands ensembles" : Film documentaire en ligne sur les représentations audiovisuelles des grands-ensembles, CHS, 2015.

- « Expulsion / évacuation des bidonvilles : 25 ans de politiques coûteuses et inutiles », sur Fondation Abbé Pierre (consulté le ).

- « À Berre, 34 années de gourbi temporaire », Michel Henry, Libération, 20 février 2007

- « Seize interpellations lors de la démolition du "gourbi" de Berre », Le Point, 22 juillet 2009.

- jqt « Le Gourbi de Berre a des suites incroyables… Y a-t-il encore de l’esclavage à notre porte ? » mon-pays-salonais, 20 juin 2010.

- Invisibles et relégués dans le bois de Vincennes, T.S., Libération, 20 février 2007

- « Les enfants des bidonvilles font leur rentrée scolaire », 20 minutes (Lyon), 11 octobre 2006

- Le bidonville de Bobigny rasé de la carte, 20 minutes, 2 février 2007

- Ile-de-France. « Le bidonville de Bobigny progressivement rasé au bulldozer », La Gazette des communes, 1er février 2007

- « Le bidonville de Bobigny », RFI 30 janvier 2007

- « Bienvenue à Bidonville-sur-Bobigny », 20 minutes, 17 janvier 2007

- « Mayotte : cachez ce bidonville que je ne saurais voir », sur Projet (consulté le )

- « Evacuation du bidonville rom du Samaritain à La Courneuve, le plus vieux de France », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )

- « Malgré les promesses, le bidonville de Celleneuve n'a toujours pas disparu à Montpellier », sur France Bleu, (consulté le )

- « Lille, les roms entre inclusion progressive et souffrance invisible », France 3, (lire en ligne).

- « Le camp de Grande-Synthe, enfer et contre tout », sur Libération.fr (consulté le )

- Karim Dridi, « Marseille: au Ruisseau Mirabeau, camp tzigane devenu bidonville », Rue89, 12 juin 2008

- « Paris: le bidonville de la Petite ceinture évacué », sur BFMTV (consulté le )

- « Bobigny : un sursis pour les familles du campement rom », leparisien.fr, 2017-06-09cest18:06:09+02:00 (lire en ligne, consulté le )

- « France : plus de 1000 expulsions de «bidonvilles» en 2020 », sur LEFIGARO (consulté le )

- Elsa Maudet, « Expulsions de squats ou bidonvilles : «Les forces de l'ordre ont tout jeté sous notre nez» », sur Libération (consulté le )

- Julia Pascual, En France, de plus en plus de non-Européens dans les bidonvilles, lemonde.fr, 19 mai 2022

- « Campements illicites et bidonvilles », sur Gouvernement.fr (consulté le )

- Aguilera Thomas, Bouillon Florence, Lamotte Martin,, « Politiques de l’expulsion : acteurs, enjeux, effets », L'Année sociologique (Vol. 68), , 2018/1, p. 11-38 (lire en ligne)

- « La France à nouveau pointée du doigt pour les évacuations forcées de Roms », sur Franceinfo, (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Abdelmalek Sayad, Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles (avec Eliane Dupuy), Autrement, 1998, 125 p.

- Nicolas Clément, La Précarité pour tout bagage, un autre regard sur les Roms, Éditions de l'Atelier, 2022

- Louis Maitrier, « Reconstruire un bidonville à Nanterre », in Villes bonnes à vivre, villes invivables, 1999, Revue du MAUSS no 18, Paris, La Découverte

- Laurent Maffre, Demain, demain. Nanterre, Bidonville de la folie. 1962-1966, Actes Sud BD - Arte éditions, 2012. Bande dessinée basée sur des témoignages racontant la vie d'une famille d'émigrés algériens dans le bidonville de la rue de la garenne à Nanterre.

- Azouz Begag, Le Gone du Chaâba, Éditions du Seuil, 1986

- Jean-Baptiste Daubeuf, Hervé Marchal, Thibault Besozzi, Idées reçues sur les bidonvilles en France, Éditions du Cavalier bleu, 2017, 125 p.

- Monique Hervo et Marie-Ange Charras, Bidonvilles : l'enlisement, Cahiers Libres, (ISBN 9782348032714, lire en ligne)

- Monique Hervo, Nanterre en guerre d'Algérie : chroniques du bidonville, 1959-1962, Éditions du Seuil, (ISBN 9782330012854)

Filmographie

- Mehdi Lallaoui, Du bidonville au HLM, France, 1993, 51 min

- Christophe Ruggia, Le Gone du Chaâba, France, 96 min