Beffroi d'Aire-sur-la-Lys

Le beffroi d'Aire-sur-la-Lys est un monument faisant partie du patrimoine d'Aire-sur-la-Lys. Construit une première fois en 1355, reconstruit entre 1716 et 1724, il a été classé au titre des monuments historiques en 1947 en compagnie de l'hôtel de ville attenant[1]. Il fait partie des 23 beffrois qui ont été classés au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) en 2005 au sein de la liste des « beffrois de Belgique et de France ».

| Type | |

|---|---|

| Partie de | |

| Style |

Baroque |

| Architecte |

Héroguel |

| Construction |

1724 |

| Hauteur |

58,470 m |

| Patrimonialité |

| Identifiant |

|---|

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Adresse |

Grand Place, 62120 Aire-sur-la-Lys |

| Coordonnées |

50° 38′ 18″ N, 2° 23′ 45″ E |

|---|

Histoire

Le premier beffroi d'Aire-sur-la-Lys voit le jour en 1355. L'édifice actuel est issu d'une reconstruction entre 1716 et 1724 par l'architecte Héroguel[2].

Les premières constructions

Avant le XIIIe siècle, rien ne permet d'attester l'existence d'un beffroi même si la ville obtient du pouvoir seigneurial cloches, charte, sceau et halle, signe de la puissance naissante de la ville[3]. Le premier document qui évoque le beffroi, daté de 1355, est de Jean de Picquigny. Il nous apprend que le mayeur et les échevins d’Aire ont fait construire “une halle pour vendre plusieurs marchandises”[4]. C’est l'ancêtre de l’hôtel de ville. Les Airois veulent obtenir l’accord du gouverneur d’Artois pour que les cloches sonnent les heures et annoncent la réunion de la population pour la proclamation des nouvelles ordonnances. Un incendie en 1373 provoque la destruction de la halle et du beffroi. Plusieurs chartes et franchises brûlent alors. En 1447, le beffroi est reconstruit en pierre et en briques. En 1605, une gouache colorée des albums de Croÿ, représente la ville et l’ancien beffroi d’Aire[5].

La reconstruction au XVIIIe siècle par Héroguel

En 1708, le beffroi reconstruit est de nouveau en ruine à cause des dommages de la guerre de succession d'Espagne. Il s’effondre et entraîne d’importants endommagements des bâtiments voisins, notamment de la halle. Après le siège dévastateur de 1710, l’occupation hollandaise et la signature du traité d’Utrecht en 1713, la ville d’Aire redevient française. Le mayeur François de Lencquesaing et ses échevins écrivent une lettre au roi pour qu’ils soient autorisés à financer la reconstruction du nouveau beffroi. Celui-ci accepte la proposition à condition de le déplacer à l’arrière de l’hôtel de ville pour qu’on ne le voie pas de la place.

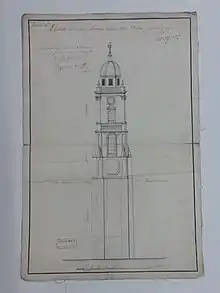

Héroguel était un ingénieur arrageois du XVIIIe siècle. Ce métier équivaut aujourd’hui au rang d’officier militaire puisqu’il servait pour les attaques en temps de guerre. Possédant les capacités d’un architecte, il édifie des ponts, des casernes, des immeubles et les édifices propres aux fortifications. C’est à cet homme qu’est confiée la reconstruction du beffroi de 1715 à 1724 ainsi qu’à 5 experts : un architecte en chef, un ingénieur en chef à Lille, un arpenteur-priseur, un ingénieur, un chevalier de l’Ordre de Saint-Louis ingénieur en chef à Douai et Dehay, présenté comme maître maçon, entrepreneur de la ville d’Arras. [6]

En 1715, Héroguel propose au mayeur François de Lencquesaing et à ses échevins, des plans du beffroi et de l’hôtel de ville afin que son projet soit suivi. Ces premiers plans ont été essentiels car ils donnaient un aperçu de la halle échevinale construite au Moyen Âge. On les retrouve aujourd’hui dans les archives de la bibliothèque municipale. Ce sont les uniques documents qui rappellent l’importance qu’avait l’ancienne halle échevinale. Les édifices placés autour du beffroi réunissaient les pouvoirs administratif, économique, judiciaire, policier et militaire.

Sur le nouveau plan, le beffroi est désormais derrière l’hôtel de ville, caché par l’immense fronton qui surmonte la façade de la mairie afin de mettre en avant la richesse, la force et la justice de la ville.

Sur le plan définitif, Héroguel choisit de placer la tour du Beffroi à gauche de l’axe central pour moderniser la tradition médiévale. Pour accéder au sommet du beffroi, les marches de l’ancien hôtel de ville sont utilisées afin de construire un escalier en colimaçon de 236 marches, taillé sur le dessus.

Le 22 octobre 1715, le subdélégué Garson autorise le permis de construire du beffroi. Louis XIV envoie une lettre afin d’expliquer les solutions pour financer l’édifice, mais y annonce qu’il ne subventionnera pas les 97 000 livres nécessaires. Ce sont les Airois qui devront participer aux frais de reconstruction. En échange, le roi supprime aux habitants l'impôt sur la bière. Ils reçoivent ce geste comme une récompense de leur fidélité et de leur attachement à la couronne.

Les incendies de 1872 et 1914

Le beffroi d'Aire sur la Lys a connu deux incendies dans son histoire un premier en 1872 puis un deuxième en 1914.

Le mardi 23 juillet 1872 , un orage violent frappe la ville d’Aire sur la Lys, le beffroi est touché par la foudre. Le feu couve toute la nuit pour se déclarer à 5h du matin. Ses fenêtres sont brisées et sa flèche touchée par la foudre La flèche tombe sur les dépendances de l’hôtel de ville et le guetteur sonne la cloche. Les secours sont alertés et accourent pour soigner les victimes. Des pompiers, militaires et même des volontaires sont sur place. Le feu est monté à plus de 40 mètres de hauteur en deux heures de temps. ouvreur et un maçon réussissent à accéder au toit). Le beffroi est finalement sauvé à 7 heures du matin. Le 18 août 1872 , la compagnie d’assurance aide la ville financièrement et le 12 septembre les travaux sont confiées à un entrepreneur Louis Graux.

Le lundi 9 mars 1914 , pour la deuxième fois un incendie se déclenche au beffroi d’Aire sur la Lys mais il fut bien plus violent que le premier. Le guetteur, Eugène Delvart a pour mission de surveiller et de donner une alerte en cas de départ d’un incendie ou de l'approche d’un ennemi, il se situe à 58 mètres de hauteur. L’incendie se déclare depuis le poêle de la loge du guetteur, il avait trop rempli son poêle ce jour-là. Une épaisse fumée et des flammes s’évaporent du beffroi. Il décide donc de faire retentir l’alarme d’incendie avec son cornet : le beffroi prend feu. Les secours tentent de le stopper mais rien ne l’arrête, les lances d’eau n’étaient pas assez puissantes, la carcasse en bois est brûlée. Des pompes sont disposées et beaucoup d’eau est monté. La girouette s'écrase sur la balustrade entraînant l’effondrement de la loge du guetteur, ainsi que des cloches qui s'écroulent l’une après l’autre dans un vacarme intense. Devant la violence de l'incendie le maire Delbende ordonne de sauver les archives, de peur qu'elles brûlent ainsi que les registres et le mobilier de la mairie voisine. Malgré les efforts déployés par les pompiers, les dégâts sont importants, les planchers et les escaliers des trois derniers étages sont détruits. Le danger est écarté vers 4h du matin. Ils continuent d’arroser jusqu’au mardi matin. Le lendemain les airois sont stupéfaits devant cette “tour découronnée”, cependant les pierres et les briques ne sont pas endommagées. Pour la reconstruction, un procès-verbal d’expertise est estimé à 61 733 francs et 10 centimes (54 417,31 €), il passe en réunion de conseil municipal et est accepté par le maire de l’époque Abel Delbende le 5 avril 1914. Néanmoins, la guerre éclate et suspens les rénovations, ce n’est seulement en 1917 que le beffroi redevient d’actualité et qu’on entreprend des travaux de consolidation pour éviter les chutes de plombs et de pierres des parties supérieures du beffroi[3].

Le beffroi dans l'après guerre

En 1924, après la guerre, les habitants eurent la volonté de reconstruire l’édifice 10 ans après que l’incendie l’a ravagé, mais les indemnités de 1914 n’étaient pas suffisantes pour le projet de rénovation.

Le financement de la rénovation du beffroi s’avère difficile. Un architecte béthunois restaure l’édifice et change les matériaux par de la pierre pour éviter les incendies. Le bois est remplacé par un plancher de béton de ciment. Les dimensions sont conservées. Pour des raisons économiques, des marches de l’ancien beffroi sont réutilisées et les côtés du beffroi qu’on ne voit pas sont faits en briques rouges comme l’ancien.

Un nouveau carillon a été installé sur un beffroi en fer avec l’argent du Service des Régions Libérées et la vente de la Caserne Saint-Pierre, maintenant occupée par le collège Sainte-Marie. Il comprend quatorze cloches, dans la salle des Ritournelles. Le projet du carillon coûtera une cinquantaine de milliers de francs. Mais les travaux seront entrecoupés par des pannes et des incendies et seront terminés en hiver 1928.

Caractéristiques

La tour de beffroi culmine à une hauteur de 58,47 m. Ce beffroi compte 236 marches ainsi que 7 étages. Le carillon abrite 14 cloches. L’intérieur du beffroi, depuis la reconstruction de 1924, est fait principalement de deux matières différentes : le fer et le béton.

-Vue extérieure du Beffroi

En haut de ce beffroi, la loge du guetteur se situe à 45 m du sol, ceinturée d’un mur en ciment et couronnée d'une girouette de 4 m de haut. La construction de la tour et de la corniche est en pierre de taille. Pour faire des économies toute la partie arrière du beffroi est en brique. Deux puissants contreforts doubles renforcent chaque angle de la tour. Ainsi, huit contreforts enserrent la base du beffroi.On peut observer des ornements architecturaux, des sculptures, des balustres et des cadrans. Au-dessus de l’arcade de l’entrée, se trouve un blason représentant un aigle aux ailes déployées, symbole de la ville d'Aire-sur-la-lys, qui est un peu effacé à cause de l’usure. Quand on est face à l’hôtel de ville il est impossible d’apercevoir le beffroi conformément à la condition qu'avait imposée Louis XIV lors de la construction.

Le décor des quatre faces de la tour est composé de pilastres aux chapiteaux corinthiens, d'une fausse balustrade intermédiaire et de quatre pots à feu décorés de guirlandes. Il rappelle celui de la façade de l’hôtel de ville et crée ainsi une harmonie. La façade sud du beffroi est ornée de trois œils-de-bœuf et sur la façade nord vers la rue Hunebelle se trouve une tourelle abritant l’escalier menant à l’intérieur du beffroi. Les escaliers en pierre sont en colimaçon. Ces marches de tailles différentes proviennent de l’ancien beffroi ainsi que de l’ancien hôtel de ville.

-Dans la partie inférieure du beffroi

Il y a deux salles voûtées qui permettent de lier les quatre façades entre elles :

- La première salle se nomme la salle du Loup, elle servait à conserver les chartes, les sceaux et les archives de la ville. Dans cette salle, la voûte, grâce à sa solidité, a servi de pare-feu lors de l’incendie du 9 mars 1914. Celle-ci se nomme la salle du loup car l’emblème de la ville était un loup rampant qui peut rappeler le lion des Flandres.

- La deuxième salle se nomme la salle des ritournelles dans lesquelles se trouvent les deux plus grosses cloches du beffroi.

-Les cloches

La plus grosse cloche pèse environ 500 kilos. Elle se nomme la Bancloque. Cette cloche annonçait le début et la fin des heures de travail. Maintenant elle sert à annoncer les heures et les demi-heures. Sur les cloches on peut voir le blason, des feuilles de vigne, des guirlandes de roses ainsi que des personnages. Ce sont les cloches supérieures qui jouent les différentes ritournelles.

Des abat-sons ont été créés pour abattre le son des cloches dans la ville.

- Les étages

Au rez de chaussée se trouve le trou des montées des cloches percé dans la voûte. Celui-ci servait et sert encore à hisser des charges très lourdes en haut du beffroi.

Au deuxième étage du beffroi se trouve la salle des poids. Haute de dix mètres, elle contient cinq poids qui descendaient pour animer le mécanisme d’horlogerie pendant une semaine. Leur chute en fin de course était amortie par quelques bacs à sables.

Au troisième étage se trouvent les rouages de l’horloge et un tambour, le tambour des ritournelles. Quand le tambour tourne les cales se mettent en route. Plusieurs airs de chansons étaient joués : à l'heure pile "La fillette au chanson” ; au quart “Il pleut, il pleut bergère” , à la demie, “La muette de Portici” et au 3/4 d'heure, Mourir pour la patrie.

Au quatrième étage se trouve la salle avec une poutraison qui soutient les cloches ; le plancher de cette salle est donc très épais. Cette poutraison n’est pas associée au mur pour que les vibrations ne résonnent pas avec la maçonnerie. Trois cloches sont suspendues, au centre la Bancloque, à gauche le Vigneron et celle de droite sonne pour les mélodies du carillon situé à l’étage supérieur.

Au sixième étage enfin se trouve la salle des cadrans.

Un beffroi labellisé.

En 1947, le beffroi ainsi que l'hôtel de ville sont classés aux Monuments Historiques. En 1999, 32 beffrois belges ont été inscrits par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Jusqu'ici, aucun monument du Nord-Pas-de-Calais n'avait reçu cette prestigieuse distinction qui donne désormais une "Aura mondiale pour le Beffroi". Une association appelée “Beffrois et Patrimoine” est créée en France en 2002. Elle va rassembler 22 communes, dont Aire-sur-la-Lys, qui ont un beffroi classé aux Monuments Historiques. Mais cette inscription comporte des exigences situées dans un "livre des charges" comme l'entretien, par exemple la rénovation de l’escalier, des ouvertures, des orifices par la commune à cause des volatiles qui les endommagent mais aussi pour la sécurité et l'accueil des visiteurs. Le 15 juillet 2005, l’association “Beffrois et Patrimoines” et l’UNESCO ont attribué à 23 beffrois, dont celui d’Aire-sur-la-lys, une place au Patrimoine Mondial de l’Humanité, ce qui donne désormais une "Aura mondiale pour le Beffroi" [7] Le 12 juin 2015, le beffroi est à nouveau ouvert au public[8].

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Patrimoine des Hauts-de-France Nos beffrois : Les 23 monuments du patrimoine mondial de l'Unesco Découvrez les 44 beffrois de la région, Amiens, La Voix du Nord, le Courrier picard, hors-série, .

- Écho de la Lys - 21 juillet 2005 - Collection archives bibliothèque municipale d'Aire-sur-la-Lys.

Les beffrois de Belgique et de France inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité de l'Unesco de Jocelyne Denière et Lysiane Denière

Liens externes

.jpg.webp)

- Le beffroi d'Aire-sur-la-Lys sur le site de la ville

- site de la ville d'Aire-sur-la-lys

Références

- « Hôtel de ville et beffroi », notice no PA00107942, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Aire-sur-la-Lys », sur beffrois.com (consulté le )

- Aubert Gérard, Le beffroi : Hôtel de ville , Grand-Place, Aire-sur-la-Lys, Atelier galerie, , 255 p. (ISBN 978-2-916601-05-2), p.74

- Aubert, Gérard, Le Beffroi, Hôtel de ville - Grand-Place : Aire-sur-la-Lys, Aire-sur-la-Lys, Atelier Galeries éditions, , 255 p. (ISBN 978-2-916601-05-2), p.75

- Aubert, Gérard / Fournier, Jean, Le Beffroi Hôtel de ville - Grand-Place : Aire-sur-la-lys, Aire-sur-la-Lys, Atelier Galerie éditions, , 255 p. (ISBN 978-2-916601-05-2), p.78-79

- Gérard Aubert, Le Beffroi Hôtel de ville-Grand-Place-Aire-sur-la-lys, Atelier Galerie, , 355 p.

- « Aura mondiale pour le beffroi », Echo de la Lys,

- « Beffroi du Patrimoine mondial », sur Beffrois du Patrimoine mondial (consulté le )