Bataille du Granique

La bataille du Granique oppose en mai 334 av. J.-C. pour la première fois l'armée macédonienne à l'armée perse sur les rives du fleuve Granique en Turquie. Alexandre le Grand remporte une victoire contre les satrapes perses qui lui ouvre les portes de l'Asie Mineure. Cet affrontement est le premier d'une série de trois victoires des Macédoniens contre les Perses.

| Date | Mai 334 av. J.-C. |

|---|---|

| Lieu | Basse vallée du Granique |

| Issue | Victoire d'Alexandre |

| Alexandre le Grand | Satrapes perses : Spithridatès, Mithridate, Arsamès et Memnon de Rhodes |

| 37 000 hommes (dont 5 000 cavaliers) | 40 000 fantassins (dont 10 000 mercenaires Grecs) |

| 300–400 | 12 000 hommes dont 2 000 cavaliers |

Campagnes d'Alexandre le Grand

Batailles

| Coordonnées | 40° 13′ 41″ nord, 27° 14′ 32″ est | |

|---|---|---|

|

|

|

Contexte historique

Au printemps 334, l'armée macédonienne, forte de 32 000 fantassins et 5 000 cavaliers, traverse l'Hellespont depuis Sestos et débarque à Abydos en Phrygie hellespontique. Darius III, qui ne prend pas encore la mesure du débarquement macédonien, se décharge de cette guerre frontalière sur les satrapes d'Asie Mineure. Memnon de Rhodes, le chef des mercenaires grecs de Darius, est partisan d'une politique de la terre brûlée face aux Macédoniens. Conscient de l'infériorité de l'armée perse, il propose d'entraîner les troupes d'Alexandre vers l'intérieur du pays, tandis que la flotte perse porterait la guerre jusqu'en Macédoine. Mais les satrapes perses, méfiants envers un étranger grec et confiants dans leur cavalerie, préfèrent moins dans un esprit combatif que dans la perspective de se faire valoir auprès du Roi des rois, leur livrer immédiatement bataille. Ils concentrent alors en Phrygie hellespontique des mercenaires grecs et des cavaliers asiatiques et tiennent conseil, sans pour autant désigner de général en chef. Le commandement est en effet partagé entre Arsitès, satrape de Phrygie hellespontique, Spithridatès, satrape de Lydie et plusieurs généraux dont Arsamès et le grec Memnon.

Après un pèlerinage à Troie et à Ilion en compagnie d'Héphaistion, Alexandre rejoint le gros de ses troupes à Abydos et se dirige vers Dascylion pour se porter à la rencontre de l'armée perse qui lui barre la route sur les rives du Granique. Ce cours d'eau est d'assez faible importance ; il est guéable toute l'année sauf après de fortes précipitations qui le transforment alors en torrent tumultueux. Sa rive droite, escarpée, forme un obstacle naturel. C'est là que s'installe l'armée perse sur une hauteur qui domine la rive droite du Granique.

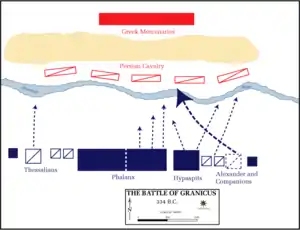

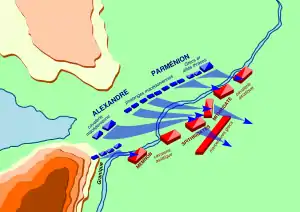

Déroulement de la bataille

Face à Alexandre, à ses 5 000 cavaliers dont 1 500 Compagnons et ses 32 000 fantassins dont 9 000 phalangites, se dresse une armée de 10 000 cavaliers perses et 30 000 fantassins dont plus de 10 000 mercenaires hoplites grecs commandés par Memnon de Rhodes[1]. La cavalerie est au premier rang, commandée par le satrape Arsitès, afin de charger les Macédoniens qui tenteraient de traverser le fleuve. Les mercenaires grecs sont positionnés en retrait, sur la partie la plus haute du terrain.

Il existe deux versions historiques du plan de bataille suivi par Alexandre. Arrien et Plutarque s'accordent pour dire que dans le camp macédonien, Parménion préconise la prudence[2]. Il conseille d'attendre le lendemain matin afin de provoquer l'impatience des Perses et de permettre à la phalange de traverser le fleuve sans encombre. Mais Alexandre refuse, estimant que « le Granique ne pouvait arrêter ceux qui avaient traversé l'Hellespont[3] ». Si les Perses ont l'avantage de la position, Alexandre a celui de l'exposition. En effet, en choisissant de combattre en fin d'après-midi, il oblige ses adversaires à combattre face au soleil et ainsi à être éblouis. Cette version, qui est restée dans la postérité, montre qu'Alexandre force la victoire en attaquant les Perses sur le champ.

Diodore fournit quant à lui une description moins fiable mais qui ne manque pas d'intérêt[4]. Il affirme qu'Alexandre range le matin suivant son armée en ordre de bataille après avoir traversé le fleuve, respectant en cela les conseils de Parménion (et les règles de la guerre). Diodore s'inspire ici de Clitarque qui aurait disposé de documents officiels macédoniens tendant à dissimuler les désaccords stratégiques entre le roi et son premier général. Le caractère hasardeux et risqué de l'attaque est dissimulé. Quant à Alexandre, il n'apparaît pas comme un imprudent aidé par la chance.

Pourquoi les Perses prennent-ils le risque de disposer leur cavalerie le long du fleuve, dans un espace étroit, et de laisser les hoplites grecs au pied des hauteurs voisines ? On peut supposer qu'ils n'envisagent pas une attaque immédiate et que l'absence d'un commandant en chef explique en grande partie leur manque de coordination. Alexandre comprend que la cavalerie des Compagnons est la clé du succès car l'infanterie ne peut traverser le fleuve sans courir le risque d'être diminuée par la cavalerie perse. Il remarque que la cavalerie perse est proche de la rive et qu'elle ne peut donc pas se défendre sans que son infanterie n'abandonne sa position en hauteur. Il décide alors de pousser une vigoureuse attaque sur l'aile gauche ennemie, là où se trouvent les principaux officiers perses.

Alexandre, bien que son avant-garde soit repoussée sous l'effet meurtrier des flèches adverses, se jette effectivement dans le fleuve et charge l'aile gauche de la cavalerie perse à la tête de ses Compagnons. Emporté par le courant, il charge à l'endroit où l'aile gauche ennemie rejoint ses lignes centrales. Chargeant avec impétuosité, il affronte un bataillon des Parents du Roi qui se montre tout aussi hardi dans la bataille. Alexandre abat un gendre de Darius d'un coup de lance au visage ; blessé par la suite, il ne doit la vie sauve qu'à l'intervention d'un de ses Compagnons Cleitos qui abat le satrape Spithridatès[5]. La cavalerie des satrapes prend la fuite, cependant que les mercenaires grecs, sans ordres véritables, ne font pas mouvement. Alexandre rompt ainsi le front adverse tandis que son infanterie monte à l'assaut en corps échelonnés et franchit le Granique en refoulant la cavalerie perse sur son infanterie. Parallèlement, les cavaleries thessalienne et péonienne commandées par Parménion ne semblent pas jouer un grand rôle dans la bataille. Selon Arrien et Plutarque, la bataille est déjà remportée quand la cavalerie de Parménion traverse le fleuve. Selon Diodore, qui reprend là aussi la version officielle, la cavalerie de Parménion aurait lancé une attaque déterminante sur l'aile droite de l'armée perse.

Face à l'indécision des hoplites grecs mercenaires, c'est l'ensemble de l'armée macédonienne, maintenant en avantage numérique après la fuite de la cavalerie, qui monte à l'assaut de leur position. Le combat est d'une grande violence, seul 2 000 mercenaires grecs sur 10 000 survivent et sont envoyés aux travaux forcés en Macédoine. Pour Alexandre ils se sont opposés à la cause de l'hellénisme et ne méritent aucune pitié. En 331 av. J.-C. Athènes obtient cependant la libération de ses citoyens.

Bilan

La bataille du Granique se réduit donc à un passage de rivière opéré par des troupes légères et lourdes mêlées avec une aile renforcée et dans un ordre oblique ; la marche en oblique avant l'abordée se transforme en une attaque en échelon, dès que la droite a déboîté suffisamment pour n'avoir plus à redouter une attaque de flanc.

Il est difficile d'avoir une estimation fiable des pertes réelles tant dans le nombre de tués que de blessés. Le chiffre de 12 000 morts pour les Perses (2 000 cavaliers et 10 000 fantassins) est fiable, l'infanterie mercenaire grecque de Darius étant volontairement anéantie par Alexandre. Les cavaliers perses se sont enfuis massivement mais beaucoup d'officiers (dont le satrape Spithridatès) sont au nombre des victimes. Arsitès se suicide peu après. Par contre le chiffre de 145 tués pour les Macédoniens semble peu réaliste, si l'on en juge par la violence de l'engagement, et se révèle probablement sous-estimé.

La faute des Perses est d'avoir adopté un ordre de bataille contraignant la cavalerie à l'immobilité entre son infanterie et le Granique. De plus l'absence d'actions coordonnées entre l'infanterie et la cavalerie est patent. Quant à Alexandre, il démontre son art de la manœuvre et le rôle considérable que joue la mobilité dans ses actions stratégiques, en particulier la mobilité de sa cavalerie lourde et prend des risques qui ont failli lui coûter la vie.

Notes et références

- Les sources anciennes mentionnent 20 000 mercenaires mais ce montant a été (parfois exagérément) réduit par les historiens modernes. Le chiffre de 10 000 mercenaires paraît crédible.

- Arrien, Anabase, 1, 13, 3-7 ; Plutarque, Vie d'Alexandre, 16, 2-3. Les deux auteurs s'inspirent ici des Mémoires de Ptolémée et d'Aristobule témoins de la bataille.

- Plutarque, « Vie d'Alexandre, XXI », sur « L'antiquité grecque et latine »

- Diodore, XVII, 19-21.

- Selon Arrien, Cleitos lui a tranché le bras ; tandis que pour Plutarque (Vie d'Alexandre), 16, 5, il l'a transpercé de sa lance. Diodore (XVII, 20, 6) et Quinte-Curce, (VIII, 1, 20) font une confusion entre Spithridatès et Mithridatès, le gendre de Darius.

Sources antiques

- Arrien, Anabase [lire en ligne], I, 14-16.

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique [détail des éditions] [lire en ligne], XVII, 19-21.

- Plutarque, Vies parallèles [détail des éditions] [lire en ligne], Vie d'Alexandre, 16, 1-18.

Bibliographie

- Paul Goukowsky, Alexandre et la conquête de l'Orient dans Le monde grec et l'Orient, II, PUF, 1975 ;

- (en) Peter Green, Alexander to Actium : The Historical Evolution of the Hellenistic Age, 1990 ;

- (en) N. Sekunda et J. Warry, Alexander the Great : His Armies and Campaigns 334-323 BC, London, 1998.