Siège de Tyr (332 av. J.-C.)

Le siège de Tyr s'est déroulé de janvier à août 332 av. J.-C. durant la campagne d'Alexandre le Grand contre l'empire perse achéménide. Située sur la côte de la Phénicie (Liban actuel), Tyr est une place stratégique pour Alexandre afin qu'il puisse continuer sa marche vers la Judée et l'Égypte. Après la prise de la cité, les Macédoniens ont commis un massacre afin vraisemblablement de donner une leçon aux autres cités disposées à s'opposer à Alexandre.

| Date | Janvier 332-août 332 av. J.-C. |

|---|---|

| Lieu | Tyr en Phénicie |

| Issue | Victoire d'Alexandre |

| Royaume de Macédoine, ligue de Corinthe, alliés phéniciens et chypriotes | Tyriens |

| Alexandre le Grand |

| 400 morts | 6 000 à 8 000 morts, 30 000 prisonniers |

Campagnes d'Alexandre le Grand

Batailles

| Coordonnées | 33° 16′ 15″ nord, 35° 11′ 46″ est | |

|---|---|---|

|

|

Contexte historique

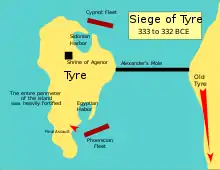

À cette époque, Tyr compte environ 40 000 habitants, mais beaucoup de femmes et d'enfants ont été évacués à Carthage, une ancienne colonie phénicienne. Bâtie sur une île située entre 500 et 700 m de la côte, Tyr est la plus grande cité de la Phénicie. Ses murailles ont une hauteur d'environ 22 m.

La prise de la cité est indispensable pour Alexandre car les Perses contrôlent encore, grâce à la flotte phénicienne, la Méditerranée orientale, dont Chypre, et car la cité barre le chemin vers la Judée et l'Égypte. Alexandre s'entretient avec une députation de Tyriens et prend prétexte de vouloir honorer Héraclès dans le sanctuaire insulaire consacré au dieu phénicien Melkart (assimilé à Héraclès), afin de pénétrer dans la cité[1]. Devant le refus de la cité, il décide d'en faire le siège.

La cité est gardée par une flotte de 80 navires de guerre[2]. Après plusieurs assauts, la flotte d'Alexandre parvient à chasser la flotte perse, rendant possible l'attaque de toutes parts de la cité. Alexandre tente de convaincre la cité de capituler, mais les Phéniciens refusent et tuent les envoyés d´Alexandre en les jetant du haut des murailles[3].

La prise de Tyr

Alexandre fait construire une digue en pierre, jusqu'à ce jour préservée, afin d'approcher l'artillerie des murs de la cité[4]. Mais du fait des attaques permanentes des Phéniciens pendant l'édification et la profondeur croissante de la mer, l’achèvement de la construction devient impossible. Ensuite Alexandre ordonne la construction de deux tours géantes en bois équipés des catapultes. Elles sont transportées au bout de la digue, mais rapidement détruites par des brulots, envoyés par les Phéniciens[1]. Alexandre les fait alors reconstruire mais en doublant la jetée pour éviter que ce désastre ne se reproduise. Cependant la construction de ces jetées n'est toujours pas achevée fin juillet[2].

Alexandre comprend qu'il a besoin de navires pour conquérir la cité. Quelques cités alliées (dont Rhodes et Soles) ou conquises auparavant (dont Byblos, Sidon, Arados) envoient plus de 200 navires pour le soutenir. Il les utilise afin de trouver une faille et ouvrir une brèche en éperonnant les murailles. Puis, les Macédoniens, emmenés par Alexandre en personne, se focalisent sur la brèche, surmontent les murailles et tuent entre 6 000 et 8 000 soldats[5]. Du fait que les Phéniciens ont notamment tué les ambassadeurs d'Alexandre sur les murailles, les Macédoniens veulent se venger : 2 000 jeunes hommes sont crucifiés, 13 000 esclaves sont capturés, tandis que le reste de la population, soit 30 000 personnes, est réduit en esclavage[6]. Certains auteurs signalent même une éradication totale de la population[7]. Ce carnage a peut-être servi à dissuader d'autres cités de s'opposer à la conquête d'Alexandre. La destruction de la ville à quant à elle également servi à déstabiliser les marins perses puisque la flotte phénicienne représentait une véritable puissance navale pour ces derniers. Ainsi, il a coupé tout espoir d'aide aux révoltés du côté de l'Orient. La chute de Tyr marque la fin du combat séculaire qui opposait les Phéniciens et les Hellènes pour la domination du bassin oriental de la Méditerranée. Ce qui a contribué au fort retentissement du triomphe hellénique sur cet environnement sémitique. Même si Tyr fut rebâtie par la suite, elle n'a jamais pu retrouver son éclat d'antan, le pôle commercial qu'elle était ayant été remplacé lors de l'essor d'Alexandrie d'Égypte[8].

Notes et références

- Arrien, II, 24.

- Eric Tréguier, « Tyr, le maître siège d'Alexandre », Guerre & Histoire, no 2, .

- (en) John Maxwell, Alexander the Great : the invisible enemy : a biography, London, Routledge, , 336 p. (ISBN 978-0-415-10617-7, OCLC 34120049), p. 82.

- (en) Ned Stafford, « How geology came to help Alexander the Great », Nature, , news070514–2 (ISSN 0028-0836 et 1476-4687, DOI 10.1038/news070514-2, lire en ligne, consulté le )

- Diodore, XVII, 46, 4 ; Arrien II, 24, 4 ; Quinte-Curce, IV, 4, 16.

- Diodore, XVII, 7, 46 ; Arrien, II, 24, 4.

- Polyen, Stratagèmes, IV, 3.

- Carl Grimberg, Histoire Universelle : La Grèce et les origines de la puissance romaine, vol. 2, Paris, Marabout Université, coll. « Histoire Universelle », , 382 p., pp.210-211

Sources antiques

- Arrien, Anabase [lire en ligne].

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique [détail des éditions] [lire en ligne], XVII.

- Quinte-Curce, L'Histoire d'Alexandre le Grand [lire en ligne].