Bataille de l'Alma

La bataille de l'Alma qui se déroule pendant la journée du sur les rives du fleuve l'Alma, près de Sébastopol, est considérée comme la première grande bataille de la guerre de Crimée (1853 – 1856). Elle voit les forces franco-britanno-turques du maréchal de Saint-Arnaud et de Lord Raglan emporter la victoire sur l'armée russe du prince-général Menchikov, qui y perdit environ 6 000 soldats contre 3 300 du côté de la coalition. Les zouaves de « l'armée d'Afrique » composés principalement de vétérans des campagnes en Afrique du Nord jouèrent un rôle décisif dans les dernières heures de cette bataille.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Sur les rives de l'Alma |

| Issue | Victoire alliée |

26 000 fantassins 1 000 cavaliers 60 canons 28 000 fantassins 72 canons 7 000 fantassins | 33 000 fantassins 3 400 cavaliers 120 canons |

343 morts 1 612 blessés 140 morts 1 200 blessés 503 morts et blessés | 180 morts 3 900 blessés |

Batailles

Chronologie de la guerre de Crimée

- Isaccea (10-1853)

- Oltenița (11-1853)

- Pitsounda (11-1853)

- Sinope (11-1853)

- Cetate (12-1853)

- Silistra (04-1854)

- Kurekdere (08-1854)

- Bomarsund (08-1854)

- Petropavlovsk (08-1854)

- Alma (09-1854)

- Sébastopol (10-1854)

- Balaklava (10-1854)

- Inkerman (11-1854)

- Eupatoria (02-1855)

- Taganrog (05-1855)

- Kars (07-1855)

- Tchernaïa (08-1855)

- Malakoff (09-1855)

- Kanghil (09-1855)

- Kinbourn (10-1855)

| Coordonnées | 44° 50′ 14″ nord, 33° 37′ 53″ est | |

|---|---|---|

Préliminaires

Le 14 septembre, les coalisés débarquent leurs troupes à Eupatoria. À Sébastopol, le prince-général Menchikov, aussitôt informé, rassemble le maximum d'unités éparpillées en Crimée. Il décide de livrer bataille sur l'Alma, où ses troupes se trouveront en surplomb des forces adverses.

Menchikov aligne 40 000 hommes soit 42 bataillons et demi, 16 escadrons de cavalerie, 11 sotnias de cosaques et une centaine de pièces d'artillerie.

En face, les Britanniques tiennent le flanc gauche, les Français le centre et la droite. La flotte tient la côte.

Dans l'après-midi du 19, quelques accrochages ont lieu entre Russes et Britanniques, les Russes venant « tâter » la résistance adverse. Les troupes alliées ne sont cependant pas toutes rassemblées, et certaines unités britanniques arriveront encore dans la nuit.

La bataille

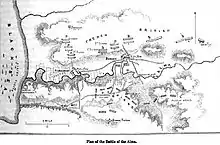

Le 20 septembre, les armées franco-britanniques aux ordres du maréchal de Saint-Arnaud et de Lord Raglan, qui viennent de quitter Gallipoli en route pour Sébastopol, arrivent en vue du petit fleuve Alma. En face, 40 000 Russes, commandés par l’amiral-prince Menchikov, sont postés derrière leurs canons. Le prince veut arrêter les troupes alliées avant Sébastopol. Il choisit un petit cours d'eau perpendiculaire à la côte. Pendant que les Britanniques paradent, les Français montent à l’assaut des pentes menant au plateau de l’Aklèse.

Le bataillon de marche de la Légion étrangère commandé par le commandant Nayral, est en tête du dispositif. Le général Canrobert ordonne aux autres troupes de suivre la Légion à l’exception des zouaves qui franchissent le fleuve sur un pont, à son embouchure, et contournent les Russes. Les zouaves du 3e régiment de zouaves de la division Bosquet accompliront la manœuvre décisive : escaladant la falaise avec le soutien des canons de la flotte, ils s'emparent de l'artillerie russe et la retournent contre les troupes de Menchikov. Se retrouvant alors en pointe, ils doivent résister aux vagues d'infanterie qui leur sont opposées en attendant les renforts. Ceux-ci, pris en tenaille, se replient sur Sébastopol.

Sous le feu russe, le reste de l'armée française peine et stoppe finalement vers le village de Bourliouk. L'artillerie du général Canrobert parvient au pied de la falaise, mais les pentes sont trop raides et les canons ne peuvent monter en position pour renforcer les zouaves.

Sur le flanc gauche des Français, les Britanniques rattrapent leur retard, mais une erreur dans la manœuvre de Sir George Brown met à mal la formation de l'armée britannique. Espérant profiter de cette désorganisation, les Russes chargent mais sont repoussés par les fusiliers britanniques.

Il s'ensuit une série d'échanges assez confus : Menchikov craignant que l'action des zouaves ne lui soit fatale, s'est déplacé avec son commandement face aux Français. De sa position excentrée, il peine alors à percevoir la situation face aux Britanniques et lance des contre-attaques contre des éléments de l'armée britannique. Croyant faire face à des divisions, l'infanterie russe se retrouve face à des bataillons et tirailleurs, avec le gros des Britanniques sur ses flancs. Malgré des ordres contradictoires, les commandants des unités britanniques ne laissent pas passer l'occasion et déciment leur adversaire.

À l'extrême flanc gauche du front britannique, trois bataillons, soit deux à trois mille hommes, font face à plus de 10 000 troupes russes, fraîchement arrivées, qui n'ont pas encore participé à la bataille. Les Britanniques, étirés en une fine ligne de deux rangs sur pratiquement deux kilomètres, avancent en faisant feu — une manœuvre difficile à l'époque. Dans la fumée et la confusion de la bataille, les Russes surestiment le nombre de troupes qui leur font face et se retirent.

Sur la droite, le général Canrobert parvient finalement à hisser ses canons en haut de la falaise. Les zouaves repartent à l’assaut et parviennent à percer et prendre le point culminant jusqu'alors occupé par l'état-major russe.

Les Russes sont en retraite sur tout le front et sans réserves capables de s'opposer aux Franco-Britanniques. La bataille s'achève, mais la retraite russe s’est effectuée dans ordre qui couvrit les fortes limites opérationnelles et logistiques de cette armée impériale. Même si les observateurs militaires français notèrent, ici et là, des mouvements de désertion et de panique, le gros de l’armée russe ne repart pas démoralisée. Elle prit pourtant grandement conscience de son infériorité tactique face à la coalition occidentale.

Les fusils à canons rayés, des zouaves et des tirailleurs français notamment, permettent l’ouverture de feux à près de mil deux-cents pas. Au contraire, les fusils à canons lisses des troupes russes (et même des tirailleurs) ne permettent d’avoir une distance de tir opérationnelle que de trois-cents pas. Le problème est équivalent pour l’artillerie de campagne. La française tire de plus loin que la russe, et cette dernière ne peut utiliser une même pièce pour utiliser des modèles d’obus différents. Les calibres étant inférieurs aux français , les russes doivent utiliser des canons pour les boulets et des obusiers pour les obus. Cette différence opérationnelle et tactique limite alors la flexibilité au combat, et complexifie les logistiques d’entretien et d’approvisionnement des bouches à feu. La tactique étant obsolète, elle ne peut être adaptée sur un temps court dans cette guerre qui est considérée comme la toute première du genre dite « moderne ».

Les Français perdent 250 tués et 1 150 blessés. La Légion perd 5 officiers blessés et 55 légionnaires blessés ou tués. Les Britanniques perdent 343 tués et 1 800 blessés. Les Russes laissent 1 800 tués et 5 700 blessés sur le terrain. Après la bataille, le maréchal de Saint-Arnaud, malade du choléra, expire.

Un témoignage

Le carnet de bord du Charlemagne relate ce qui suit au sujet de la bataille de l'Alma : « Le 18 septembre 1854, le Charlemagne est au mouillage de l'Alma à 6 h 25… L'escadre turque arrive au mouillage, en même temps, que le Caton et la Pomone. Les navires précédents sont échelonnés sur la côte. » Le mercredi 20 septembre 1854, Henri Rieunier a écrit au crayon la mention suivante : « Bataille de l'Alma gagnée par les Français, Les Russes s'enfuient. Hier, le Vauban, et quelques autres bâtiments ont tiré quelques coups sur un corps russe qui avait passé la rivière en avant du village. L'armée alliée s'est mise en marche hier matin à 4 h, elle s'est arrêtée à 1 h à 3 ou 4 000 m de la rivière et a campé. Les Français étaient à la droite près de la mer et les Anglais à gauche, hors de vue, les Turcs au milieu. Un corps russe dans la soirée s'avance, mais à trois portées de canon des nôtres. Ils se retirèrent le soir dans leur camp retranché. Dès le matin les troupes se mettent en marche, et arrivent vers midi à la rivière ; la canonnade commencée, les Turcs passent au bord de la mer ; la 2e division à côté d'eux, puis la 1re, puis la 3e et la 4e ; les Anglais à gauche. Les Russes occupent une position formidable avec 45 000 à 50 000 hommes, en trois heures les Russes sont vaincus et se retirent en ordre ; si l'on avait eu de la cavalerie, la bataille aurait été plus décisive ; pour le moment, on évalue les pertes russes à 3 000 à 4 000 hommes en tout, et les pertes françaises et anglaises entre 700 à 800 hommes chacun ; mais trois jours après la bataille, on a vu que nous avions 1 200 à 1 400 blessés ou morts et les Anglais 1 800 environ. Les Russes auraient 7 000 à 8 000 hommes hors de combat. Nous avons mis tous nos canots à la plage avec les canots tambours des vapeurs pour prendre soin des blessés et les transporter à bord de l'Albatros et du Montezuma. L'équipage du Charlemagne reste au poste de combat pour la nuit… »

Décoration

- ALMA 1854 est inscrit sur le drapeau des régiments cités lors de cette bataille.

Postérité

Deux localités canadiennes, la ville d'Alma au Québec et le village d'Alma au Nouveau-Brunswick[1] ont été nommées en commémoration de cette bataille. À Paris, le pont de l’Alma, construit en 1856, est orné de quatre statues rendant hommage aux troupes : un zouave, un chasseur à pied, un artilleur et un « lignard ». Le pont actuel, datant des années 1970, n’a conservé que le célèbre Zouave, dû au ciseau du sculpteur Georges Diebolt. Ses frères d’armes ont été dispersés à Dijon, à La Fère, à la redoute de Gravelle, et au long de l’autoroute A6. De nombreuses autres voies ont été nommées en référence à la bataille, dont une rue de l'Alma à Lyon, une à Courbevoie et une à Rennes, qui a donné son nom à un centre commercial situé dans son prolongement.

Un village de colonisation de 72 feux portant le nom d'Alma fut créé dans le département d'Alger, à la limite est de la Mitidja, le , par décret impérial de Napoléon III, alors en cure à Plombières. Le préfet d'Alger procède à l'installation des colons du village de l'Alma le . Depuis l'indépendance de l'Algérie, il porte le nom de Boudouaou, du nom de l'oued qui le traverse.

À Vichy, ville marquée par le faste du Second Empire, fut créée en commémoration de cette bataille une confiserie chocolatée et glacée au sucre nommée « Alma ». La recette est toujours utilisée par les chocolatiers et confiseurs de la ville.

De nos jours, une demi-douzaine de monuments commémoratifs se trouvent sur la colline de l'Alma, dont un obélisque construit en 1884 en l'honneur des soldats russes et un édifice de 1902 rendant hommage au régiment de Saint-Vladimir. Au début du XXIe siècle, des squelettes de soldats sont exhumés sur le champ de bataille[2].

Bibliographie

- Baron de César Bazancourt, The Crimean Expedition, to the Capture of Sebastopol 2 vols. Londres, 1856.

- Alexander William Kinglake, The Invasion of the Crimea, 8 vols. Edimburgo, 1863–87.

- R.L.V Ffrench Blake The Crimean War. Sphere Books, 1973.

- (en) Terry Brighton, Hell riders : the truth about the charge of the Light Brigade, London, Penguin, (1re éd. 2004), 370 p. (ISBN 978-0-141-01831-7).

- (en) Ian Fletcher et Natalia Ishchenko (préf. Earl of Cardigan), The Crimean War : a clash of empires, Staplehurst, Spellmount, , 416 p. (ISBN 978-1-862-27238-5).

- (en) Christopher Hibbert, The destruction of Lord Raglan : a tragedy of the Crimean War 1854-55, Ware, Wordsworth Editions, coll. « Wordsworth military », (1re éd. 1961) (ISBN 978-1-840-22209-8).

- (en) William Baring Pemberton, Battles of the Crimean War, London, Pan Books, coll. « British battles », (1re éd. 1962), 254 p. (ISBN 978-0-330-02181-4).

- (en) Trevor Royle, Crimea : the great Crimean War, 1854-1856, London, Abacus, (réimpr. 2010), 564 p. (ISBN 978-0-349-11284-8).

Références

- (en) Alan Rayburn, Geographical Names of New Brunswick, Ottawa, Énergie, Mines et Ressources Canada, , p. 36.

- Alain Barluet, « À la recherche des soldats oubliés de la guerre de Crimée », Le Figaro Magazine, , p. 64-72 (lire en ligne).