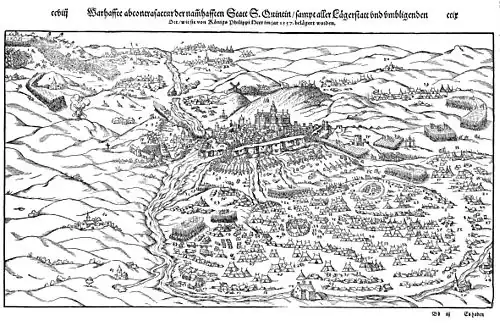

Bataille de Saint-Quentin (1557)

La bataille de Saint-Quentin () est une victoire espagnole sur la France. Par cette victoire d'Emmanuel-Philibert de Savoie, lieutenant général du roi Philippe II d'Espagne, sur les troupes du roi de France, Henri II, aux ordres du connétable de Montmorency, Saint-Quentin passe aux Espagnols. La route de Paris est ouverte. Mais l’armée de Philippe II, pourtant forte de 60 000 hommes, ne marchera finalement pas sur la capitale des rois de France.

| Date | 10 août 1557 |

|---|---|

| Lieu | Saint-Quentin |

| Issue |

Victoire décisive espagnole-savoyarde. Traités du Cateau-Cambrésis : - La France se voit contrainte d'abandonner sa politique d'ingérence en Italie. - Fin définitive des guerres d'Italie. - Début de la prédominance espagnole en Europe. |

| 60 000 hommes[1] 5 000 cavaliers | 18 000 hommes 6 000 cavaliers |

| 1000 morts ou prisonniers | 12 000 hommes |

Batailles

- Saint-Quentin (1557)

- Calais (1558)

- Thionville (1558)

- Gravelines (1558)

| Coordonnées | 49° 50′ 55″ nord, 3° 17′ 11″ est | |

|---|---|---|

|

|

|

La résistance des Saint-Quentinois conduits par Gaspard de Coligny[2], parvenu dans la ville dans la nuit du 2 au 3 août 1557 avec 500 hommes armés[3] fut héroïque et dura dix-sept jours, mais le massacre qui eut lieu sous ses murs laissa sa trace dans l’histoire.

La ville de Saint-Quentin, capitale du Vermandois, située à la croisée des chemins est-ouest et nord-sud, prospérait à l’époque de son pèlerinage réputé et de son commerce (blé, draps, guède...). Elle fut emportée d'assaut et s’abîma dans le sang et dans les flammes. Cependant la bataille de Saint-Quentin préfigure par plusieurs aspects la guerre moderne. Tout d’abord par l’utilisation d'un feu intense d’artillerie et d’armes portatives concentré sur une armée prise au piège, visant à l’anéantir alors qu’elle est immobilisée, démoralisée par une feinte stratégique et épuisée par une marche forcée et des contre-marches. Et aussi par la multiplicité des nationalités combattantes : si une grande partie des troupes qui combattirent à Saint-Quentin sous le drapeau espagnol étaient d’origines espagnole et italienne (provenant surtout de régiments napolitains), on comptait aussi dans l’armée de Philippe II bon nombre de soldats flamands et anglais, et de nombreux mercenaires (lansquenets en particulier) qui s’étaient engagés des deux côtés. Modernes aussi par les conséquences d'un pareil massacre : il laisse les belligérants épuisés, au point que le vainqueur est incapable de pousser son avantage. Modernes enfin la crise morale et la prise de conscience humaniste chez le vainqueur : l’hécatombe à Saint-Quentin fut telle que le roi le plus puissant de l’époque, Philippe II d’Espagne, prit amèrement conscience des souffrances que la guerre fait endurer aux hommes, voulut en laisser témoignage, et décida de modérer les ambitions héréditaires de sa lignée.

L’offensive du duc de Savoie

Le contexte

La bataille de Saint-Quentin est un épisode majeur du long affrontement qui opposa la France et les Habsbourg. Déjà dévastateur pour l’Europe sous François Ier et Charles Quint, l’affrontement se poursuit sous leurs successeurs Henri II et Philippe II. En 1555, lors de l’avènement du Habsbourg (son père l’empereur Charles-Quint a abdiqué en sa faveur et s’est retiré dans un monastère), le Valois règne depuis dix ans déjà. Tous deux sont rois catholiques opposés au protestantisme montant et leurs argentiers les préviennent que leurs ressources et leurs crédits s’épuisent. C’est une belle occasion de faire la paix ; elle se perd pourtant : Henri II suit les conseils des Guise, partisans de la guerre. En 1552, après avoir désavoué les résolutions du Concile de Trente, il avait envahi les Trois-Évêchés de Metz, Toul et Verdun, terres d’Empire. Ensuite la France, victorieuse en 1554 à Renty, perd la ville de Sienne en 1555 et la trêve de Vaucelles (1556) est signée entre la France et l’Espagne. Mais la trêve est bientôt rompue : Henri II laisse François de Guise monter une expédition en Italie : le duc, glorieux d’avoir conservé Metz à la France, veut faire valoir ses droits au trône de Naples et est appelé au secours par le pape Paul IV qui est aux prises avec les Espagnols.

Le pape Paul IV facilite même l’entrée des troupes françaises en Italie, afin de menacer les possessions espagnoles : le Milanais, et surtout Naples. Mais les Espagnols, commandés par le duc d'Albe, barrent la route aux Français et isolent le Pape, ce qui entraîne l'ouverture d'un procès d'excommunication contre Felipe II, (dans lequel le pape n'a pas prononcé de sentence, puisque le duc d'Albe est entré à Rome avant cela et a conclu la paix avec le pontife, qui a accepté, une fois le résultat de la bataille de Saint-Quentin connu, toute aide de la France devenant impossible.

Ensuite, les opérations se déplacent sur la frontière entre la France et les Flandres. Afin de pouvoir mener la guerre, Ruy Gomez de Silva réussit à recruter 8 000 fantassins et trouve des crédits substantiels. Philippe II, de son côté, rend visite en Angleterre à sa seconde épouse, Marie Tudor, et obtient d’elle 9 000 livres et 7 000 hommes d'armes (commandés par lord Pembroke) qu’il envoie en Flandres lors de son retour à Bruxelles, début août 1557. L'armée qui se concentre à Bruxelles est donc composée de 60 000 fantassins (tant Espagnols qu’Italiens, Flamands et Anglais) et de 17 000 cavaliers, appuyés par 80 pièces d'artillerie. Le commandement en est remis aux mains d’Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, ferme et fidèle allié de l'Espagne (des années auparavant, le duc s'était mis au service de Charles-Quint quand le roi de France avait dépouillé sa famille de son duché savoyard).

Début du siège de Saint-Quentin le 2 août

L'offensive commença au début d’août par une feinte d'Emmanuel-Philibert : afin d’attirer de ce côté le gros des troupes ennemies, il laissa croire aux Français qu'il envahirait d'abord la Champagne et commença par mettre le siège devant la place forte de Guise au nord-est de la Picardie. En fait, il se dirigea vers Saint-Quentin, autre localité de Picardie, sur les bords de la Somme. L’impact sur les Français devait être décisif : Saint-Quentin n’était qu’une petite ville mal protégée par son enceinte médiévale, même si au début du XVIe siècle, deux grosses tours d’artillerie avaient été construites et que des boulevards avaient été récemment aménagés pour améliorer sa défense. Elle ne disposait que de quinze pièces d'artillerie et n’était défendue que par les 1 200 à 1 500 hommes inexpérimentés et mal armés de la milice communale, dont les meilleurs éléments appartenaient aux quatre compagnies bourgeoises formées de notables, grands et petits archers, arquebusiers et canonniers (soit 80 hommes?) et la compagnie du capitaine François du Breil (dit Breil de Bretagne), gouverneur de la place (mais elle était presque entièrement partie à Bohain). Avant l’arrivée de l’ennemi, 100 gendarmes et 150 archers de la compagnie du Dauphin commandés par Théligny étaient rentrés dans la place ainsi que quelques nobles de la région. Le 2 août, l’assaut des Espagnols emporta le faubourg d’Isle au sud, une centaine de maisons mal défendues par des fossés et quelques batteries. Les Français envoyèrent en toute hâte un renfort : seule une poignée d'hommes (300 gendarmes et 250 fantassins), sous le commandement de l’amiral Gaspard de Coligny, réussirent à s’introduire dans la ville assiégée pendant la nuit du 3 août. Derrière ces renforts accourait à marche forcée le reste de l'armée française : 22 000 fantassins, 18 000 cavaliers et 18 canons, sous le commandement du Connétable de Montmorency, l’oncle de Coligny. Le frère de Coligny, d'Andelot, chercha à s’introduire dans la ville assiégée avec 4 500 soldats, mais une embuscade du comte de Mansfeld, un fidèle de Philippe II, fit échouer sa tentative.

La bataille de la Saint-Laurent - 10 août 1557

%252C_monument_comm%C3%A9moratif_sur_le_site_de_la_bataille_de_Saint-Quentin_(1557).jpg.webp)

L’erreur française

Le 10 août 1557, jour de la Saint-Laurent, Montmorency décida d’avancer sur Saint-Quentin : il voulait que son avant-garde traverse la Somme en barque et renforce rapidement les assiégés, pendant que le gros de ses troupes se regrouperait temporairement dans un bois voisin, le bois de Montescourt.

Cependant, Montmorency, qui méprisait le duc de Savoie et ne lui reconnaissait aucune compétence militaire, décida soudain de modifier ses plans : il ordonna à ses troupes de quitter l’abri du bois et de se déployer en lignes parallèles pendant que l’avant-garde traversait la rivière. C’était une imprudence : les Espagnols pouvaient traverser la Somme par le pont de Rouvroy et surprendre les Français en pleine manœuvre. Mais le connétable pensait que ce pont était trop étroit pour que les Espagnols puissent y passer rapidement. Le contingent de troupes françaises de 2 000 hommes commandés par d'Andelot qui devait atteindre Saint-Quentin attend les barques qui arrivent avec un retard de deux heures, en nombre insuffisant. Sous le poids des hommes, les barques s’embourbent et chavirent. Une partie de la troupe réussit à traverser la rivière, mais elle fut reçue sur la rive gauche par les arquebusiers espagnols, dont le feu les décima : quelque 300 Français seulement réussirent à atteindre la ville, et le général d’Andelot fut blessé.

L'armée française est décimée

Pour compliquer encore la situation, les chevau-légers flamands du comte d'Egmont se mirent à harceler le flanc gauche des Français, obligeant une fois de plus Montmorency à faire retraite vers le bois, pendant que les cavaliers français de Nevers contenaient difficilement l'attaque espagnole.

Le pont sur la Somme, pont d'importance stratégique, était certes étroit, mais pas autant que le pensait le connétable, et les troupes du duc de Savoie réussirent à le traverser rapidement. Les Espagnols construisirent même un autre pont, fait de barques et de madriers. Leurs troupes purent alors traverser la Somme encore en plus grand nombre, pendant que les chevau-légers d'Egmont manœuvraient pour échapper à la contre-attaque de cavalerie de Nevers et allaient attaquer Montmorency, totalement isolé, jusque dans le bois.

Pris à la gorge, le connétable ne put qu’accepter le combat à l'endroit même et il fit déployer ses troupes du mieux qu’il put. Pendant qu'Egmont continuait à harceler l’arrière-garde française, l’infanterie de Philippe II s’était déployée et avançait d’un seul front. Le duc Emmanuel-Philibert commandait le centre, l’aile droite était sous Mansfeld et Hornes, et l’aile gauche sous Aremberg et Brunswick. Les deux ailes se jetèrent sauvagement sur les Français. Ceux-ci, déjà inférieurs en nombre, décimés par le feu roulant des arquebusiers espagnols, tombaient par files entières. La boucherie fut si effrayante que 5 000 mercenaires allemands qui devaient combattre du côté français se rendirent comme un seul homme, pendant que d’autres soldats tournaient les talons et se débandaient en grand nombre. Seul le centre résistait et recevait avec stoïcisme le feu de l'artillerie ennemie. Montmorency, voyant que tout était irrémédiablement perdu, se lança dans la mêlée pour y trouver une mort honorable. Il n’y réussit pas : un cavalier espagnol nommé Sedano le fit prisonnier, et reçut pour ce haut fait une récompense de 10 000 ducats qu’il partagea avec son chef, le capitaine Venezuela.

Philippe II poursuit le siège de Saint-Quentin qui tombe le 27 août

Saint-Quentin était défendue par moins de 3 000 combattants (après le 2 août, d'Andelot avait pu rentrer avec 450 hommes rejoints le 10 août par 120 hommes). Coligny résista jusqu'au 27 août avec ces maigres effectifs (il y avait moins de 800 soldats valides, le jour de l'assaut final). Trois colonnes (une espagnole, une flamande et une anglaise), se lancèrent à l'assaut des onze brèches ouvertes par des mines et un bombardement continuel depuis 6 jours. Les troupes anglaises qui étaient restées à l'arrière-plan pendant la bataille devant les murs de Saint-Quentin, ont eu un rôle important lors de l'assaut de la place : des nobles anglais éminents y ont trouvé la mort, en particulier des membres de la famille de lord Dudley, duc de Northumberland[4]. Les assaillants passèrent au fil de l'épée une grande partie des défenseurs, capturèrent l'amiral de Coligny et un certain nombre de nobles.

Tandis que son armée se repliait, Philippe II partit à Bruxelles présider la réunion des États généraux. Il laissa dans Saint-Quentin complètement détruite une garnison de 4 000 Allemands sous le commandement du comte d'Abresfem. La population commença son exode. Pendant deux années, la ville fut vidée de ses habitants et seulement occupée par la garnison du roi d'Espagne, qui commença des travaux de fortifications dans l'esprit du temps (bastion Saint-Jean).

Le flamand Lamoral, comte d'Egmont, joua un grand rôle dans la bataille. Ironie du sort, il fut exécuté, dix ans plus tard (1568), convaincu de rébellion par le Conseil des troubles que présidait Ferdinand Alvare de Tolède, duc d'Albe, celui-là même qui avait exigé en 1557 du Pape Paul IV, allié des Français, une capitulation formelle. Louis (Ier) de Bourbon empêcha par son courage la débandade totale des troupes françaises, mais il jugea qu'il n'en avait pas été récompensé et il passa dans le camp des religionnaires, dont il devint un des chefs prééminents.

Bilan de la bataille

La défaite française était écrasante : entre les hommes tombés au combat et les fuyards massacrés en très grand nombre, on estime que l'armée française perdit au moins 6 000 hommes, sans compter 6 000 prisonniers. Parmi les prisonniers, on déplorait un millier de nobles : Montmorency lui-même, et les ducs de Montpensier et de Longueville, le prince de Mantoue et le maréchal de Saint-André. Plus de 50 drapeaux et toute l'artillerie française furent perdus. Les 5 000 mercenaires allemands qui s'étaient rendus, furent renvoyés chez eux, après avoir fait le serment de ne pas servir pendant les six mois à venir sous le drapeau français. Quant aux forces de Philippe, elles ne perdirent, tant en morts qu'en blessés, que 1 000 hommes.

Mais, Philippe II, arrivé trois jours après la bataille, révéla à Saint-Quentin ses limites de piètre stratège : au lieu de marcher immédiatement sur Paris, désormais sans défense, de prendre la capitale du royaume de France et de triompher complètement, il s'entêta à poursuivre le siège de Saint-Quentin pendant deux semaines cruciales, perdant ainsi le bénéfice de sa victoire. Après la chute de la ville, son armée n'avait plus assez de vivres et d’approvisionnements pour poursuivre et les Français avaient eu le temps de se reprendre. C'est pourquoi, grâce à cette erreur stratégique, qui fut dénoncée par Charles-Quint lui-même du fond de sa retraite, la résistance désespérée de Saint-Quentin, sous le commandement énergique de Coligny, a pu sauver la France de l'humiliation d'une défaite totale. Imbert de La Platière de Bourdillon, lieutenant général au gouvernement de Champagne et de Brie, participa à cette bataille et sauva le tiers de l'armée française présente[5].

Présent lors de cette bataille, le chirurgien Ambroise Paré y constata que les asticots d'une mouche verte (Lucilia sericata), aident à la cicatrisation des plaies de blessés.

Conséquences de la bataille et du siège de Saint-Quentin

Pour la France, les forces vives sont épuisées[6], tant sur le plan économique (la France tout comme l'Espagne fait banqueroute, les crédits pour payer d'éventuels mercenaires sont introuvables…) que sur le plan humain : l'armée manque de soldats et de généraux. Après la défaite suivante à Gravelines et malgré une victoire de prestige à Calais (revenu d'Italie, le Duc de Guise a repris la ville aux Anglais), la France devra accepter de signer la paix du Cateau-Cambrésis (1559). Enfin, la défaite de Saint-Quentin ferme dorénavant la route de cette péninsule qui depuis 1494 avait attiré les Valois vers le Sud : la France doit maintenant se détourner du mirage italien.

Bien qu'ayant eu lieu en Picardie, la bataille de Saint-Quentin, épisode marquant des guerres franco-espagnoles, a eu des conséquences très importantes pour l'Italie. La France doit rendre à la Savoie et au Piémont leur indépendance et rendre une grande partie des places fortes qu'elle détient dans le nord de la péninsule. Elle promet également de ne plus chercher à revendiquer la Lombardie. Le traité du Cateau-Cambrésis a donc pour conséquence la domination espagnole qui s'installe pour longtemps en Italie. Par ailleurs, Emmanuel-Philibert sera récompensé de sa victoire : le duché de Savoie lui sera restitué et il épousera la sœur de Henri II, Marguerite de France. Après transfert de sa capitale à Turin, la future Maison Royale de Savoie est alors confortée, et elle aura une importance primordiale dans les siècles à venir.

Pour l'Angleterre : Marie Tudor (qui s'était engagée par écrit lors de son mariage avec Philippe II à observer une position de neutralité, puis avait rompu son engagement en aidant les Habsbourg) meurt quinze mois après la bataille de Saint-Quentin, laissant le trône à sa demi sœur, Élisabeth Ire, élevée en protestante, chef de l'Église anglicane : l'Espagne perd ainsi en la personne de la reine un allié capital.

Pour l'Espagne : elle aura dorénavant les coudées franches en Italie. Mais les dépenses militaires l'ont épuisée : cette grande puissance européenne et coloniale s'avère incapable (tout comme la France d'ailleurs) d'honorer les dettes qu'elle a contractées auprès des banquiers flamands et génois. Non seulement elle laisse apparaitre les premiers signes de son déclin, mais elle va précipiter l'Europe dans une crise économique sans précédent… Par ailleurs, le jeune roi Philippe II aurait été horrifié par les monceaux de cadavres entassés sur le champ de bataille et la destruction de la ville et de ses églises, siège d'un pèlerinage très réputé. On lui attribue à cette occasion plusieurs phrases soulignant son incompréhension face à l'amour que son père l'Empereur avait pour les batailles. C'est un des motifs souvent cités dans la décision de construire un monument expiatoire, l'Escorial, qui concentra finalement plusieurs projets du roi catholique. Il fut à la fois monastère, nécropole, lieu d'érudition et dans une moindre mesure une résidence royale. On le dédia, non pas à Saint Quentin, mais au saint du jour de la bataille, Laurent. D'ailleurs, une église de Saint-Quentin, dédiée à Saint Laurent, avait été détruite par l'artillerie espagnole. Mais surtout, après Saint-Quentin, le jeune roi Philippe II abandonna la vie itinérante de son père pour se fixer d'abord à Bruxelles puis en Espagne.

Articles connexes

Bibliographie

Études détaillées

- LEMAIRE et alii 1896 : LEMAIRE (Emmanuel), COURTEAULT (Henri), FLEURY (Elie), THEILLIER (Edouard), EUDE (Édouard), DEJARDIN (Léon) TAUSIN (Henri), PATOUX (Abel), avec le concours de MM. PEREZ Y GREDILLA (Claudio), VERKOOREN (A.), DIETENS (A.), GOOVAERTS (A.) et COUDERC (C.), La guerre de 1557 en Picardie. Bataille de Saint-Laurent, siège de Saint-Quentin, prises du Catelet, de Ham, de Chauny et de Noyon, par Emmanuel Lemaire, Henri Courteault, Élie Fleury, lieutenant-colonel Édouard Theillier, Édouard Eude, Léon Déjardin, Henri Tausin, Abel Patoux, membres de la Société académique de Saint-Quentin avec le concours de MM. Claudio Perez y Gredilla, A. Verkooren, A. Dietens, A. Gooværts et C. Couderc, Orné de 17 reproductions de dessins, plans, portraits de l'époque, etc., et de deux planches d'armes dessinées par M. Jules Pilloy, St-Quentin : Poëtte, 1896, CCXXIX-456 p., fig., pl. et cartes (NB : il y a 2 éditions).* STEIN (Henri) 1888, La bataille de Saint-Quentin et les prisonniers français (1557-1559), Mémoires de la Soc. Académique de Saint-Quentin, 4e série, t. VIII, Années 1886-1887, 1888, p. 162 (t.-à-p. : St-Quentin : Poëtte, 1889, 30 p.).

- KOSS (Henning von) 1914, Die Schlachten bei St. Quentin, 10. August 1557, und bei Gravelingen, 13. Juli 1558 ; nebst einem Beitrag zur Kenntnis der spanischen Infanterie im 16. Jahrhundert, Berlin : E. Ebering, 1914, XVI, 161 p., 3 cartes.

- DIAZ DE VILLEGAS Y BUSTAMENTE (José) 1959, La batalla de San Quintín, primera gran victoria de Felipe II, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios Africanos, 1959, 48 p.

Sources et études

- Bimbenet E. 1872, [La] Bataille de Saint-Quentin, livrée le 10 août 1557, racontée en l'année 1559, Orléans : E. Puget, 1872, in-8, 22 p.

- Bordeaux (Général P. E.) 1928, Emmanuel-Philibert et la bataille de Saint-Quentin, Paris : Picard, [1928], 20 p.(extrait de la Revue des études historiques, octobre-décembre 1928).

- Angèle Colson 1877, La bataille de St-Laurent et le siège de Saint-Quentin en 1557, traduits de l'allemand sur des publications contemporaines, Paris : J. Claye, 1877, 29 p.

- Coligny (Gaspard de Chatillon, amiral de) 1557, Copie d'une lettre écrite au roi, par M. l'Amiral, du camp des ennemis devant Saint-Quentin après que la place fut rendue, en 1557, Recueil de Launel, Paris, 1623, in-4.

- Coligny (Gaspard de Chatillon, amiral de) 1643, Discours de Gaspard de Coligny, où sont sommairement contenues les choses qui se sont passées durant le siège de SaintQuentin en 1557, Amsterdam, 1643, in-4 ; Leyde, 1643 ; Paris, 1665 ; Grenoble, 1669, in-12, édités par MICHAUD, Mémoires pour servir à l'Histoire de France, VIII, p. 563 ; PETITOT (Claude Bernard) 1823, Collection complète des mémoires relatifs à l'histoire de France..., t. 32 ; BUCHON (J.-A.-C.) 1836, Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de France, avec notes et notices…, Paris, 1836 (Collection du Panthéon Littéraire).

- Coligny (Gaspard de Chatillon, amiral de) 1656, [La]vie de Messire Gaspard de Colligny, sgr de Chastillon, à laquelle sont adjoustés ses Mémoires sur le siège de Saint-Quentin, Leyde, Paris : [s. n.], 1656, in-12.

- Coligny (Gaspard de Chatillon, amiral de), Lettres écrites au Roi par l'Amiral de Coligny du camp des ennemis devant Saint-Quentin, immédiatement après que la place fut perdue, S. l., s. n., s. d. (XVIIIe siècle), 4 p..

- Élie Fleury 1897, Le journal du siège de 1557 publié par la société anonyme du Journal de Saint-Quentin sous la direction de M. Élie Fleury - 6 et 7 juin 1897, Saint-Quentin : Journal de Saint-Quentin, 1897, 24 p.

- Charles Giry-Deloison, « Les conflits du premier XVIe siècle : Guinegatte (), Thérouanne et Hesdin ( – ) et Saint-Quentin () », dans Stéphane Curveiller et Alain Lottin (dir.), Le Nord-Pas-de-Calais : un champ de bataille de l'Europe, Lillers, Les Échos du Pas-de-Calais, coll. « Histoire », , 280 p. (ISBN 978-2-916853-18-5), p. 87-104.

- Charles Gomart 1847, Siège de Saint-Quentin en 1557, Archives historiques et littéraires du Nord de la France, Valenciennes, 1847, p. 455-510 (= Mémoires de la Soc. Académique de Saint-Quentin, 2e série, t. VI. Travaux de 1848, 1849, p. 104-182 = Études Saint-Quentinoises, t. I, p. 153-232).

- Charles Gomart 1859, Siège de Saint-Quentin et bataille de la Saint-Laurent en 1557, Saint-Quentin, 1859, 87 p. et 3 pl. (= Gomart 1849).

- Charles Gomart 1873, Siège de Saint-Quentin en 1557. Nouveaux documents, Études Saint-Quentinoises, t. IV, p. 367-447.

- Lelong (Père Jacques), Note sur un manuscrit intitulé : Déroute de Saint-Quentin, le 10 août 1557, décrite par Guillaume Dinteville, Bibliothèque historique de la France, contenant le catalogue des ouvrages imprimés et manuscrits qui traitent de l'histoire de ce royaume, ou qui y ont rapport ; avec des notes critiques et historiques, Paris, 1719, in-fol., t. II, no 17, p. 689.

- Mme Georges Lecocq 1874, La bataille de Saint-Laurent et le siège de Saint-Quentin en 1557 [traduction de trois plaquettes allemandes au XVIe siècle], Mémoires de la Soc. Académique de Saint-Quentin, 3e série, t. XI, Années 1872-1873, 1874, p. 381.

- Georges Lecocq 1875, Les habitants de Saint-Quentin en 1557, d’après M. Guizot et d’après l’histoire, Mémoires de la Soc. Académique de Saint-Quentin, 3e série, t. XII, Années 1873-1874, 1875, p. 276-285 (= t.-à-p. : St-Q. : Poëtte, 1876, 52 p.).

- [Le] siège de Saint-Quentin, roman patriotique. Extrait de la Bibliothèque des romans, janvier 1782, St-Quentin : imp. de F. Fouquier-Plomion, 1810, in-12, 51 p.

- Le siège, & la prinse de la ville de S. Qui[n]tin auecq aultres choses mémorables en Italie, Angleterre, & Escosse, Imprime a Ypre, au Pellican rouge, chez Iosse Destres, [1557], in-8, [4] f., ill.

- Louis Eugène Ferdinand Pouy 1874, La Bataille de Saint-Quentin : 1557, d'après le récit du Docteur A. Paré, St-Quentin, 1874, in-8 (Extrait du Vermandois).

- Siège de Saint-Quentin par les Espagnols en 1557, Annuaire du départ. de l’Aisne, 1830, p. 30.

- Suzanne Solente 1962, Une Lettre du cardinal de Ferrare à propos de la défaite de Saint-Quentin, 30 août 1557, Bibliothèque de l'École des chartes, t. 120, 1962, p. 178-185.

- Henri Tausin 1897, Notices historiques sur les personnages et compagnies dont les armoiries figurent sur le monument commémoratif du siège de la ville de Saint-Quentin en 1557, Saint-Quentin. : Triqueneaux-Devienne, 1897, in-8 (Extrait du Cabinet historique de l'Artois et de la Picardie, 1897).

- Zeller (B.) 1890, Henri II. Philippe II. Bataille de Saint-Quentin - Reprise de Calais. 1556-1558. Extraits des mémoires de François de Rabutin, de Montluc, etc., Paris: Hachette, 1890, in-12, 192 p. (collection L'histoire de France racontée par les contemporains).

Littérature

Le siège de Saint Quentin est raconté par Alexandre Dumas dans la deuxième partie de son roman Le Page du duc de Savoie.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Battle of St. Quentin » (voir la liste des auteurs).

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Battaglia di San Quintino » (voir la liste des auteurs).

- Ce chiffre ne couvre que l'infanterie qui a été engagée et non le total de l'infanterie impériale qui encerclait Saint-Quentin.

- On l’appelait aussi Gaspard II de Coligny, comte de Coligny, seigneur de Chastillon-sur-Loing, chevalier de l'ordre du roi, gouverneur et lieutenant-général de la ville de Paris, de l'Isle de France, de Picardie et d'Artois, colonel général de l'infanterie et Amiral de France

- Lui prêtaient main-forte : le baron Nicolas d'Amerval, Monsieur Théligny, Monsieur de Gibercourt et Jean V de Caulaincourt.

- Mary Tudor leur avait offert d'oublier leur conspiration de 1554 en combattant pour elle

- Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de Semur-en-Auxois, 1879, page 52.

- D'autant qu'à la canicule de l'été 1556 a succédé un hiver très rigoureux.

Sources

- Le premier volume de La Royale Maison de Savoie, roman historique d'Alexandre Dumas père, relate cet épisode tragique.

- (es) Modesto Lafuente, Historia general de España, vol. XIII, Madrid, Tipografico de Mellado, (lire en ligne), partie III, p. 20

- Pour "Henri II", "Philippe II", "Mary Tudor", "François de Guise", "Palais de l'Escurial", "St-Quentin", "Pape Paul IV", "Condé", "Egmont", "Emmanuel-Philibert duc de Savoie": voir articles Wikipedia, Larousse 6 vol. et Grande Encyclopédie Larousse 20 vol.

- Pour "la crise économique de 1557" : voir "Chronique de l'Humanité", éditions Larousse