Aventicum

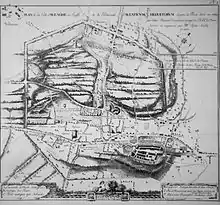

Aventicum est le chef-lieu du territoire des Helvètes, au cœur du plateau suisse. Occupée dès l'époque celtique, la ville est intégrée à l'Empire romain vers 15 av. J.-C. et se développe rapidement dès le Ier siècle apr. J.-C., notamment à la suite de son accession au rang de colonie en 71/72 apr. J.-C. Située à un emplacement stratégique grâce au réseau routier et fluvial, et ayant compté jusqu'à 20 000 habitants[1], Aventicum est l'une des villes les plus importantes du territoire suisse à l'époque romaine. Aujourd'hui, la ville d'Avenches abrite le musée romain et plusieurs de ses monuments antiques sont encore visibles.

| Aventicum Avenches (Français) | |||

Les thermes de Perret | |||

| Localisation | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Canton | Vaud | ||

| Commune | Avenches | ||

| Protection | Bien culturel d'importance nationale | ||

| Coordonnées | 46° 52′ 48″ nord, 7° 02′ 56″ est | ||

| Altitude | 464,8 m | ||

| Géolocalisation sur la carte : Suisse

Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud

| |||

Située dans la région dite des Trois-Lacs, Avenches occupe une position centrale sur le Plateau suisse. La ville est établie le long d'une importante voie de transit venant du sud-ouest et partant vers le nord-est. Grâce à sa proximité avec le lac de Morat sur lequel elle possède un port, elle a accès au réseau navigable des trois lacs de Morat, Neuchâtel et Bienne, reliés entre eux par différents canaux et rivières et permettant la jonction au bassin rhénan par l'Aar[2].

L'ensemble de la ville est inscrit comme bien culturel suisse d'importance nationale[3].

Histoire

Occupation celtique

Longtemps considérée comme une fondation romaine, Aventicum est en réalité déjà occupée à l'époque celtique, comme en témoignent des sépultures retrouvées sous plusieurs de ses temples romains et diverses autres structures. Plusieurs fouilles récentes semblent montrer que cette occupation celtique s'est implantée le long de l'axe de transit principal qui traverse la ville du sud-ouest vers le nord-est[4], mais également dans des quartiers aux marges de la ville (Sous-Ville, Brocante).

Occupation romaine

Aventicum est la capitale du territoire des Helvètes (Civitas Helvetiorum), incorporé à l'Empire romain aux environs de 15 av. J.-C. D'abord intégrée à la province de Gaule Belgique, la Civitas Helvetiorum incorpore en 85 apr. J.-C. la province de Germanie supérieure[5]. Le plan orthogonal de la ville, divisé en insulae, prend forme tout à la fin du Ier siècle av. J.-C., et c'est la même période qu'un port est installé sur la rive sud du lac de Morat[5].

La ville se développe dès le Ier siècle apr. J.-C. avec la construction d'habitats privés en terre et bois, et l'édification d'établissements publics en maçonnerie. Après une période de troubles dans les années 68-69 après J.-C. marquées par la succession de quatre empereurs, la prise de pouvoir de Vespasien est bénéfique pour la ville qui reçoit de ce dernier le statut de colonie en 71/72 apr. J.-C., et prend dès lors le nom de Colonia Pia Flavia Constans Emerita Helvetiorum Foederata. En effet, Vespasien est particulièrement lié à la ville car son père y officie en tant que banquier et son fils, Titus, y a également vécu. Ce changement de statut engendre un remodelage urbanistique de la ville qui se dote alors d'un mur d'enceinte imposant ainsi que de nouveaux bâtiments publics et même de riches demeures privées de style méditerranéen[6]. À partir de la seconde moitié du IIIe siècle apr. J.-C., cette prospérité laisse place à une période de crise politique et économique, accentuée par les invasions de peuples « barbares ». À la fin du IIIe siècle, le théâtre est entouré d'un fossé défensif qui le convertit en un édifice fortifié, autour duquel sont attestées diverses activités artisanales et de construction[7]. À partir du IVe siècle apr. J.-C., la ville entame un lent et progressif déclin.

Occupation médiévale

Cependant, la ville ne disparaît pas et continue à être occupée. Au VIe siècle apr. J.-C., Avenches est un siège épiscopal[8]. La période qui suit est relativement mal connue, à cause de la rareté de vestiges archéologiques s'y rapportant.

Au XIe siècle apr. J.-C., au-dessus de l'entrée principale de l'amphithéâtre est installée une tour, siège du Musée romain actuel. Un petit prieuré s'établit vers 1134 non loin de l'église actuelle de Sainte-Marie-Madeleine sur le haut de la colline. C'est là qu'au milieu du XIIIe siècle voit le jour la nouvelle ville, cœur de l'agglomération moderne[8]. Dès le milieu du XXe siècle, Avenches commence son expansion en direction de la plaine pour occuper, le long de la route de Berne, une partie des insulae de la cité antique[9].

Édifices

Amphithéâtre

Implanté contre le flanc est de la colline dominant la ville antique, l'amphithéâtre est édifié au début du IIe siècle apr. J.-C. après l'obtention du statut de colonie par la cité. Dans sa première phase, l'architecture du bâtiment est relativement simple sans véritables éléments décoratifs. Il se présente sous la forme d'une ellipse de 98,95 m de long sur 85,95 m de large. Deux couloirs voûtés placés sur les côtés est et ouest servent d'entrée dans l'arène (celle orientale destinée aux vivants et celle occidentale aux morts). La porte d'entrée orientale est dotée à l'extérieur d'une façade, au-devant de laquelle s'étend la place du Rafour. Une plateforme de 20 m2 placée au-dessus du couloir d'accès oriental fonctionnait sans doute comme support à la présentation d'images de l'empereur ou de divinités, transportées en procession pour qu'elles assistent aux jeux, à la vue de tous les spectateurs[10].

L'édifice subit d'importantes transformations lors d'une deuxième phase de travaux débutant à partir de 165 apr. J.-C. Le bâtiment voit son aspect monumentalisé avec le remplacement de son mur périmétrique externe par une façade à arcades typique des amphithéâtres romains. La porte d'accès orientale sur la place du Rafour est modifiée à l'image d'un arc de triomphe. La capacité de l'édifice est également revue à la hausse et passe de 9 000 à 16 000 spectateurs, moyennant l'ajout de rangées supplémentaires et d'un changement de l'angle des gradins. L'accès aux places assises change également et s'effectue désormais au travers de 20 couloirs voûtés (vomitoires) relayés à l'intérieur par des escaliers[11].

Dès la fin du IIIe et le début du IVe siècle apr. J.-C., l'amphithéâtre est sujet aux déprédations opérées par les récupérateurs de matériaux ; un chantier occupe même l'arène pour transformer les pierres démontées et en faciliter le transport. Enfin un four à chaux est également aménagé, qui fonctionne jusqu'au VIe siècle[12].

Théâtre

À l'instar de l'amphithéâtre, le théâtre est édifié au début du IIe siècle apr. J.-C., à la suite de l'accession de la ville au rang de colonie. Le bâtiment semi-circulaire correspond au type « gallo-romain » des édifices de spectacle, dont la particularité réside dans un mur de scène ne fermant pas l'horizon mais descendant en diagonale parallèlement aux gradins, jusqu'à une construction en son centre. Le caractère régional de l'architecture tient aussi aux matériaux utilisés. En effet, en mixant le calcaire jaune du Jura avec le grès coquillier gris, l'alternance de ces couleurs est emblématique de la façade du théâtre, structurée en deux étages comme les modèles méditerranéens. Le bâtiment mesure 106,25 m de long et son axe médian 66,40 m, pour une capacité d'environ 12 000 spectateurs. Pour accéder aux gradins de pierre, ces derniers empruntent l'un des onze couloirs voûtés (vomitoires) puis les deux passages suivant la courbe de l'hémicycle, et enfin des escaliers. Les deux rangées les plus basses constituent les places de prestige réservées aux personnages importants et aux notables locaux. Au centre est aménagée une niche accueillant des autels ou des statues. Le théâtre fait partie d'un complexe architectural l'unissant au temple du Cigognier. Conçus et construits en parallèle, les deux édifices sont placés sur le même axe et se font face. Cette position particulière et cette intime connexion entre les deux bâtiments permettent d'envisager des processions de fidèles partant du sanctuaire du Cigognier en direction du théâtre, où des spectacles étaient donnés en l'honneur des dieux et de l'empereur. Mais le théâtre a accueilli toute une variété d'autres représentations[13].

À la fin du IIIe siècle apr. J.-C., le théâtre est doté d'un fossé défensif pour servir de refuge fortifié[14]. Tout au long du XIXe siècle, il est utilisé comme carrière de pierre[15].

Forum

Établi au croisement du decumanus et du cardo maximus, le forum d'Aventicum occupe une surface de 2,1 hectares recouvrant les insulae 22, 28 et 34. Construit à l'époque de Tibère (14-37 apr. J.-C.), il s'étend à la fin du Ier siècle en direction de sa périphérie sud (insula 40). Ceint de portiques sur ses quatre côtés et par des cryptoportiques sur certaines sections, le forum comprend trois espaces : une aire sacrée, une aire publique ainsi qu'une aire vouée aux activités judiciaires et commerciales[16]. La zone sacrée était occupée par un temple dédié à Jupiter Optimus Maximus ou à l'empereur, ainsi que par un groupe statuaire représentant les membres de la famille impériale, parmi lesquels ont été reconnus Auguste divinisé et Agrippine Majeure. Dans l'aire publique se trouvaient des boutiques, des bureaux ainsi que des scholae érigées en l'honneur de personnages ayant revêtu des tâches importantes au sein de l'administration de la cité. Au sud de la place, la basilique ornée de divers sols en mosaïque constitue, avec ses nefs caractéristiques, le lieu idéal pour traiter les affaires commerciales et judiciaires. La curie, siège de l'assemblée législative de la ville, lui est accolée au sud.

Édifices religieux

Les édifices culturels d’Aventicum sont regroupés au sein du quartier religieux occidental qui est scindé en deux secteurs. Le premier, au pied de la colline, comprend le temple de Derrière la Tour, le temple de la Grange des Dîmes et le temple rond. Le deuxième, établi dans la plaine, est constitué du temple du Cigognier et des deux temples du Lavoëx. Plusieurs d'entre eux sont encore visibles aujourd'hui.

Le temple de la Grange des Dîmes et le temple rond sont intégrés au sein d'une même enceinte sacrée. Le temple rond construit vers le milieu de Ier siècle apr. J.-C. est antérieur au temple de la Grange des Dîmes installé vers la fin du Ier siècle. Tous deux combinent la forme traditionnelle des édifices culturels indigènes à cella centrale avec l'architecture des temples romains sur podium.

Le temple rond[17] se compose d'une cella centrale circulaire, ceinte d'une galerie dodécagonale, probablement fermée par une cloison en bois dont les encoches sont visibles sur les bases et les chapiteaux des colonnes la composant. Un porche à quatre colonnes précédé d'un escalier constitue l'accès au temple placé sur un podium. L'édifice mesure 19 m de diamètre.

Le temple de la Grange des Dîmes[18] présente une cella carrée installée sur un haut podium, entourée sur trois faces d'une galerie et précédée en façade d'un porche à quatre colonnes, auquel mène une imposante volée d'escaliers. Le temple mesure 20 m de côté et la hauteur du podium qui l'accueille est de 3,5 m.

Le temple de Derrière la Tour[19] est édifié vers le milieu du Ier siècle apr. J.-C., comme le temple rond. Posé sur un podium, il se compose d'une cella carrée centrale entourée d'une galerie périphérique. Il se place au sein d'une enceinte sacrée.

L'imposant sanctuaire du Cigognier[20] fait partie d'un complexe architectural le reliant au théâtre, situé en face, 175 m plus au sud. Construit à la fin du Ier siècle, le sanctuaire doit son interprétation à la colonne encore visible aujourd'hui, qui a longtemps hébergé les cigognes de passage et a donné son nom à l'édifice. Grâce à elle, on a pu établir que le sanctuaire s'inspire du Templum Pacis de Rome édifié par Vespasien. Le complexe s'articule autour d'un triple portique à colonnades définissant une cour de 80 × 61 mètres. Entrecoupant le portique nord, le temple est édifié sur un imposant podium, au-dessus duquel les huit colonnes de son porche d'entrée s'élèvent à 10 m de hauteur. L'édifice fait état d'une riche décoration en calcaire blanc urgonien. Une allée dallée de 53 m traverse la cour et permettait sans doute aux processions des fidèles de rejoindre le théâtre à l'issue des cérémonies religieuses. Le sanctuaire était probablement consacré aux divinités de la nation helvète, la Civitas Helvetiorum, ainsi qu'au culte de l'empereur. C'est d'ailleurs dans un égout traversant la cour que le fameux buste en or de Marc Aurèle a été mis au jour.

Le sanctuaire du Lavoêx[21] se compose de deux temples gallo-romains à cella centrale. Édifiés dans le dernier tiers du IIe siècle apr. J.-C., ils s'installent sur la marge orientale de l'espace séparant le théâtre du Cigognier. À l'arrière des deux temples, un vaste enclos entoure un bâtiment quadriportique dont la fonction reste encore à définir.

Thermes

Parmi les trois édifices thermaux reconnus sur le site d’Aventicum, les thermes d'En Perruet[22] sont les plus imposants, avec une superficie recouvrant l'ensemble de l'insula 29. Leur construction prend place après 77 apr. J.-C., tandis qu'une deuxième phase de travaux débute après 120 apr. J.-C. pour agrandir et modifier l'édifice. Sa forme est propre aux bâtiments thermaux romains, et se compose de trois salles communicantes : le frigidarium, le tepidarium et le caldarium, structurant le parcours du baigneur progressant de la pièce la plus froide vers la plus chaude. Les baigneurs entrent premièrement dans le frigidarium, une salle ample de 200 m2 dépourvue de chauffage, mais dotée d'un bassin et de vasques (labrum) sur son mur nord-est formé de trois exèdres[23]. Ils se dirigent ensuite vers le tepidarium, une pièce de même surface que la précédente, mais à la température modérée grâce à la présence d'un chauffage au sol (hypocauste). Finalement, ils terminent leur parcours dans le caldarium, une salle plus vaste chauffée également par le sol et abritant, dans une série de niches et d'absides, des bassins chauffés et des vasques[24]. À l'extérieur du bâtiment, une piscine (natatio) ainsi qu'un espace destiné à l'entraînement physique ou à la pratique de jeux (palaestra) sont à la disposition des baigneurs[25].

Mur d'enceinte et portes

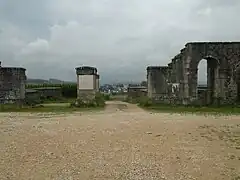

La porte de l’Est.

La porte de l’Est. Enceinte et tour de la Tornallaz en 1907.

Enceinte et tour de la Tornallaz en 1907. Enceinte romaine en 1917 par l'archéologue Louis Bosset

Enceinte romaine en 1917 par l'archéologue Louis Bosset La Porte de l'Est et la tour de la Tornalaz.

La Porte de l'Est et la tour de la Tornalaz.

Construit à partir de 71/72 apr. J.-C. au moment de l'accession d'Aventicum au rang de colonie, le mur d'enceinte s'étend sur une longueur de 5,5 km environ, cernant une superficie de 230 hectares[26]. Il ne s'agit pas d'un édifice défensif mais plutôt d'un moyen pour la ville de souligner son nouveau statut. Quatre portes marquent les accès principaux à la ville par l'ouest, l'est, le nord et le nord-est : la porte de l'Ouest conduit à la Porte du Nord-Est à travers le decumanus maximus, voie principale de transit ouest-est de la ville. Les portes de l'Ouest et de l'Est étaient des constructions imposantes dotées de deux tours latérales et de quatre passages : les deux centraux étaient réservés aux véhicules et les deux latéraux aux piétons[27]. 73 tours étaient disposées sur le pourtour interne du rempart à un intervalle variable de 65-68 m[28]. Bien que seules les maçonneries inférieures soient originales et qu'elle ait été transformée à de multiples reprises pour servir de tour d'observation, la tour de la Tornallaz permet de se faire une idée d'une tour de l'enceinte romaine[28]. Dès la fin de l'Antiquité et jusqu'au XIXe siècle, le rempart a subi un pillage systématique, ses blocs étant réutilisés pour de nouvelles constructions.

Palais de derrière la Tour

Situé au nord de la colline, le Palais de derrière la Tour se dissocie de la trame urbaine. Cette position dominante surplombant la plaine mais aussi l'ampleur et la disposition de l'édifice le rapprochent davantage des luxueuses demeures extra-urbaines, dont les parallèles les plus proches géographiquement sont les villæ d'Orbe (canton de Vaud) et de Colombier (canton de Neuchâtel)[29]. Construite dans la deuxième moitié du Ier siècle apr. J.-C., la résidence subit de nombreuses transformations et agrandissements au cours du temps, pour atteindre son extension maximale au début du IIIe siècle totalisant environ 200 m de longueur sur l'ensemble de ses bâtiments[30]. Les dimensions imposantes de l'édifice, ainsi que ses aménagements et décors luxueux (mosaïques, marbres, sculptures...), laissent penser que les propriétaires faisaient partie d'une des grandes familles de notables de la cité, peut-être les Otacilii, comme nous l'indique un fragment de plaque en bronze portant les lettres OTAC, découvert en dans le palais[31].

Notes et références

- Castella et Blanc 2015, p. 12

- Castella et Blanc 2015, p. 6

- [PDF] L'inventaire édité par la confédération suisse, canton de Vaud

- Castella et Blanc 2015, p. 9-10

- Castella et Blanc 2015, p. 10

- Castella et Blanc 2015, p. 10-11.

- Castella et Blanc 2015, p. 12-13.

- Castella et Blanc 2015, p. 13.

- Castella et Blanc 2015, p. 13-14.

- Castella et Blanc 2015, p. 40-42.

- Castella et Blanc 2015, p. 43-44.

- Castella et Blanc 2015, p. 45-46.

- Castella et Blanc 2015, p. 65-66.

- Castella et Blanc 2015, p. 68.

- Castella et Blanc 2015, p. 63.

- Castella et Blanc 2015, p. 69-72.

- Castella et Blanc 2015, p. 51.

- Castella et Blanc 2015, p. 47-51.

- Castella et Blanc 2015, p. 52-53.

- Castella et Blanc 2015, p. 58-61.

- Castella et Blanc 2015, p. 61-62.

- Castella et Blanc 2015, p. 77-79.

- Castella et Blanc 2015, p. 77.

- Castella et Blanc 2015, p. 78.

- Castella et Blanc 2015, p. 79.

- Castella et Blanc 2015, p. 84.

- Castella et Blanc 2015, p. 87-89.

- Castella et Blanc 2015, p. 86.

- Castella et Blanc 2015, p. 94.

- Castella et Blanc 2015, p. 96-97.

- Castella et Blanc 2015, p. 97-98.

Annexes

Bibliographie

- Daniel Castella et Pierre Blanc, Aventicum : une capitale romaine, Avenches, Association Pro Aventico, (ISBN 978-2-9701-0230-4)

- Bibliographie thématique complète : https://www.aventicum.org/fr/publications/bibliographie-avenches

- Aventicum, capitale des Helvètes, sur www.lieux-insolites.fr/suisse/

Articles connexes

Liens externes

- http://www.aventicum.org/index.php/fr/

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Aventicum sur le site de l'office du tourisme d’Avenches

- http://www.appmuseums.ch/museums/#8030