Arve

L'Arve est une rivière des Alpes qui prend sa source dans le massif du Mont-Blanc. Son nom vient d'un ancien Aturaua (cf. Adour § Étymologie). C'est un affluent de rive gauche du Rhône qu'il rejoint à Genève. Sa lame d'eau de 1 419 mm en fait une des rivières les plus abondantes de France. Elle est endiguée sur la plus grande partie de son cours.

| l'Arve | |

L'Arve à Annemasse, en Haute-Savoie. | |

.png.webp) Cours de l'Arve (Version interactive) | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Longueur | 107,8 km [1] |

| Bassin | 2 083 km2 [1] |

| Bassin collecteur | Rhône |

| Débit moyen | 73,90 m3/s (Arthaz-Pont-Notre-Dame) [2] |

| Organisme gestionnaire | Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents[3] |

| Régime | nival |

| Cours | |

| Source | Tête de Balme |

| · Localisation | Argentière |

| · Altitude | 2 200 m |

| · Coordonnées | 46° 01′ 38″ N, 6° 58′ 07″ E |

| Confluence | le Rhône |

| · Localisation | La Jonction, Genève |

| · Altitude | 371 m |

| · Coordonnées | 46° 12′ 05″ N, 6° 07′ 18″ E |

| Géographie | |

| Pays traversés | |

| Département | Haute-Savoie |

| Canton | Genève |

| Principales localités | Chamonix-Mont-Blanc, Annemasse, Genève |

| Sources : SANDRE:« V0--0200 », Géoportail, Banque Hydro | |

Géographie

Née sur l'adret de la tête de Balme, juste à côté du col de Balme, sur les hauteurs du village du Tour, dans la vallée de Chamonix, l'Arve est gonflée par de nombreux torrents de montagne tels que l'Arveyron, torrent exutoire de la Mer de Glace, le torrent de la Creuse torrent exutoire du glacier des Bossons, le Bon Nant qui draine les eaux du val Montjoie ou encore le Giffre, le Borne, la Menoge, la Sallanche ou la Diosaz aux caractères torrentiels puissants.

L'altitude moyenne du bassin versant est de 1 371 mètres[4]. La longueur du cours d'eau, en France, est de 107,8 km[1]. Dans le canton de Genève (Suisse) sa longueur est de 9 km[5].

Son cours supérieur, entre sa source et Passy, débute par une forte déclivité de sa descente du col de Balme jusqu'à Argentière et son entrée dans le fond plat de la vallée de Chamonix. Elle en ressort par des gorges après les Houches pour déboucher dans la vallée de l'Arve, une large vallée glaciaire à fond plat qui commence à Passy, marquant le début de son cours inférieur. La rivière perd alors son caractère de torrent pour adopter le comportement d'une rivière de montagne, parfois tumultueuse, qui divague dans son large lit, néanmoins temporairement resserré lors du passage de sa cluse en amont de Cluses et du contournement de l'extrémité septentrionale du Salève.

Tumultueuse, l'Arve se prête volontiers à la pratique du rafting ou du canoë ainsi que de la nage en eau vive.

Communes traversées

Le cours de l'Arve se déroule presque entièrement en Haute-Savoie, à l'exception des derniers kilomètres situés dans le canton de Genève en Suisse. L'Arve arrose les communes de Chamonix-Mont-Blanc, Les Houches, Servoz, Passy, Sallanches, Magland, Cluses, Scionzier, Thyez, Marnaz, Vougy, Marignier, Ayse, Bonneville, Arenthon, Faucigny, Scientrier, Reignier-Ésery, Contamine-sur-Arve, Nangy, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Monnetier-Mornex, Vétraz-Monthoux, Étrembières, Annemasse, Gaillard et enfin Thônex, Veyrier, Chêne-Bougeries, Carouge et Genève dans le canton de Genève où elle se jette dans le Rhône à 1 kilomètre de l'endroit où ce dernier sort du Léman.

- L'Arve de la source au confluent

Dans les alpages du col de Balme

Dans les alpages du col de Balme

À Cluses

À Cluses À Bonneville avec la colonne de Charles-Félix

À Bonneville avec la colonne de Charles-Félix

Bassin versant

L'Arve traverse les quinze hydrographiques V000, V001, V002, V003, V004, V005, V006, V015, V020, V021, V022, V023, V024, V036, V040, pour une superficie totale de 2 083 km2[1]. Ce bassin versant est constitué à 69,65 % de « forêts et milieux semi-naturels », à 20,71 % de « territoires agricoles », à 9,39 % de « territoires artificialisés », à 0,14 % de « zones humides », à 0,09 % de « surfaces en eau »[1].

Organisme gestionnaire

L'organisme gestionnaire pour la partie française est le Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents (SM3A)[3].

Affluents

L'affluent principal est le Giffre (46 km de long, rd), une rivière extrêmement abondante avec une lame d'eau de 1 810 mm et un débit moyen supérieur à 20 m3/s. Les autres grands affluents sont les suivants (rd pour rive droite et rg pour rive gauche) :

Autres affluents, depuis la confluence jusqu'à la source :

- le Viaison (rg)

- le Moiron

- le Foron de Reignier (rg)

- le Samsons

- le Perzière

- le Sion (rg)

- le Foron de la Roche (rg)

- la Madelaine

- le Bronze (rg)

- le Béguet

- le Chene

- le Marnaz (rg)

- le Foron du Reposoir (rg)

- l'Englenaz

- les Rots (rd)

- Sources de chez Party (rd)

- le Gron (rd)

- l'Epine

- l'Arpenaz (rd)

- la Dière (rg)

- le Crève-Cœur (rd)

- la Cornache

- le Reninges (rd)

- la Boussaz (rd)

- l'Ugine (rd)

- le Nant Noir (rg)

- le Vernay

- l'Adret

- la Planchette

- la Joriand

Genèse

Lors de la dernière glaciation, celle du Würmien, l'ensemble de la vallée était recouverte par le glacier de l'Arve. Il s'est retiré rapidement il y a un peu moins de 20 000 ans, laissant la place à une succession de lacs séparés par des verrous. Toutefois, comme le jeune Arve était une rivière transportant une grande quantité de sédiments, ils furent rapidement comblés pour laisser la place à une vallée en U à fond plat.

Historique

Initialement, l'Arve était un cours d'eau en tresses sur la plus grande partie de son parcours, très large (500 m à Cluses), et utilisant une grande partie du fond de la vallée. Cela vient du fait qu'il arrache une grande quantité de matériaux en montagne et qu'il les dépose ensuite en fond de vallée lorsque la pente n'est plus suffisamment forte pour qu'il puisse les transporter. En conséquence, son lit était très instable et il avait tendance à se déplacer. En outre, certains chenaux se retrouvaient bloqués par les sédiments, formant des bras morts et des marais, source de paludisme[6].

Les inondations étaient généralement provoquées par de grandes averses s'étalant sur deux ou trois jours et qui sont à l'origine d'une crue rapide et courte : elles se propagent à une vitesse de 1,87 m/s (7 heures pour 50 km) et s'arrêtent rapidement car la pluie est souvent accompagnée d'un refroidissement et elle finit par tomber sous forme de neige sur les sommets[6].

Une deuxième cause d'inondation était le phénomène d'embâcles et de débâcles, particulièrement important en zone de montagne où des éboulements peuvent couper le lit de la rivière et former un lac temporaire qui cède ensuite brutalement en déversant une grande quantité d'eau et de boue. Cela s'est produit notamment lors de l'éboulement de l'arête des Fiz en 1471 ou lors de la catastrophe du 12 juillet 1892 à Saint-Gervais[6].

Les hommes ont cherché très tôt à construire des digues pour se protéger des inondations, puis pour pouvoir exploiter ces terrains plats. Les plus anciens travaux connus sont ceux effectués par des moines dominicains près de Genève en 1263 puis par le duc de Savoie près de Sallanches en 1519. De nombreux projets se succèdent ensuite, surtout au XVIIIe et au XIXe siècle[6]. L'érection d'une colonne à Bonneville en 1826 pour remercier le roi Charles-Félix symbolise l'importance de ces travaux[7]. En 1860, il y a 40 km de digues ; en 1908, 58 km. Les dernières inondations se produisent en 1910, 1914 et 1930, notamment à Bonneville. Depuis lors, l'Arve s'écoule dans un lit étroit et ne divague plus[6].

Lors des premiers travaux d'endiguement et jusqu'au début du XXe siècle, le principal problème était l'engorgement du lit de la rivière car les sédiments se déposaient et nécessitaient régulièrement une surélévation des digues jusqu'à ce qu'il dépasse le niveau des terres environnantes et les transforme en marécages. Toutefois, cet effet s'est inversé depuis 1950 et on observe plutôt une incision où la rivière s'enfonce plus profondément dans son lit. Cela pose alors problème au niveau du déchaussement des piles des ponts et des digues. Ce retournement de situation est à mettre en rapport avec la baisse de la charge sédimentaire. Celle-ci est due d'une part aux aménagements hydroélectriques qui détournent les apports de la haute montagne vers le barrage d'Émosson et donc la vallée du Rhône ou vers celui de la Girotte et la vallée de l'Isère et d'autre part à ceux installés sur le cours de la rivière et qui empêchent les matériaux de poursuivre leur descente vers la vallée comme c'est le cas au barrage des Houches. À cela vient s'ajouter l'extraction de matériaux pour la construction et les routes qui dépasse les 15 millions de m³. Au total, l'enfoncement du lit de la rivière peut atteindre 12 mètres comme au Fayet[6].

Actuellement, le lit majeur est fortement urbanisé et industrialisé et il n'est donc pas possible de le renaturaliser. Les objectifs d'aménagement se limitent donc essentiellement à la protection des berges et à l'amélioration de la qualité des eaux[6].

Hydrologie

À Genève (lieu-dit "Bout-du-Monde"), le débit moyen annuel de la rivière y est de 78,20 m3/s, pour une surface de bassin versant de 1 976 kilomètres carrés[8]. En 2016, la température moyenne de l'eau a été de 4° en décembre et de 12° en juillet, août et septembre[9]. Elle peut geler lors d'hivers particulièrement rigoureux.

L'Arve à Arthaz-Pont-Notre-Dame

À Arthaz-Pont-Notre-Dame, en territoire français, peu avant la frontière suisse le débit de l'Arve a été observé durant une période de 47 ans (1961-2007)[10] - [2].

Le débit moyen annuel de la rivière y est de 73,90 m3/s, pour une surface de bassin versant de 1 660 kilomètres carrés, soit 80,6 % de la surface totale de son bassin qui fait 2 060 km2.

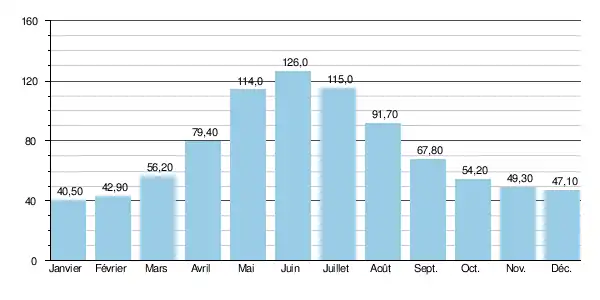

La rivière présente des fluctuations saisonnières de débit caractéristiques, liées à son régime surtout nival. Les hautes eaux de printemps-été portent le débit mensuel à des valeurs allant de 93 à 128 m3/s, de mai à août inclus (avec un sommet en juin). Elles sont dues essentiellement à la fonte des neiges, bien que des pluies se produisent également. Dès le mois d'août, le débit baisse progressivement tout au long de l'automne, et atteint son minimum en hiver, période de basses eaux, avec un débit mensuel moyen de 40,3 m3/s au mois de janvier et de 43,5 m3/s au mois de février.

Étiage ou basses eaux

À Arthaz, le VCN3 peut chuter jusque 10,0 m3/s, en cas de période quinquennale sèche, ce qui reste suffisant, et peut être considéré comme normal dans la région des Alpes du Nord.

À Genève, les débits les plus faibles (MN7Q = sur 7 jours) ont été observés le 29 novembre 2011 avec 11,2 m3/s et le 5 mars 1905 avec 11,6 m3/s. Les autres minima ont également été observés en hiver[11].

Crues

Les crues sont quant à elles assez importantes quand elles se produisent. Les QIX (quantité instantanée maximale) 2 et QIX 5 valent respectivement 430 et 540 m3/s. Le QIX 10 est de 620 m3/s, le QIX 20 de 690 m3/s et le QIX 50 de 780 m3/s.

Toujours à Arthaz-Pont-Notre-Dame, le débit instantané maximal enregistré a été de 641 m3/s le 1er janvier 2004, tandis que la valeur journalière maximale était de 535 m3/s le 22 septembre 1968. En comparant le premier de ces chiffres à l'échelle des QIX exposée plus haut, il ressort que cette crue n'était pas d'ordre vicennal, mais à peine un peu plus que décennal.

À Genève le samedi 2 mai 2015, un débit record de 905 m3 par seconde a été mesuré au plus fort de la crue. Le lendemain, un débit moyen de 550 à 600 m3 par seconde y était encore constatée en fin de matinée[12]. Les autres grandes crues observées depuis 1904 sont les suivantes : 873 m3/s le 6 aout 1914, 865 m3/s le 26 juin 1910, 861 m3/s le 24 décembre 1918 et 840 m3/s le 22 septembre 1968 alors que la crue annuelle moyenne est de 492 m3/s[4].

Lorsque la crue est particulièrement forte, l'eau de l'Arve remonte le cours du Rhône vers le Léman et les moulins de Genève tournent à l'envers. Cela a été le cas en 1527, 1570, 1651, 1673, 1711 et 1888[6].

Lame d'eau et débit spécifique

L'Arve est une rivière très abondante, puissamment alimentée par les précipitations importantes qui arrosent les hauts sommets alpins et notamment le massif du Mont-Blanc. La lame d'eau écoulée dans cette partie du bassin versant de la rivière est de 1 419 millimètres annuellement, ce qui est très élevé en France, et n'est inférieur qu'à la lame de quelques rivières moins importantes de la région. Le débit spécifique (Qsp) atteint 44,9 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin.

Infiltration

Entre Sierne et Carouge (Suisse), l'eau de l'Arve s'infiltre à travers le sol. Elle alimente ainsi la nappe de l'Arve (nappe souterraine du Genevois)[5].

Pollution

Pollution aquatique

Il existe une pollution du milieu aquatique d’origine industrielle (provenant notamment de l’industrie du décolletage[13]) et domestique. Une amélioration a été obtenue par la création et la modernisation de stations d'épuration mais le taux d'azote et de certains métaux, notamment du nickel, reste trop élevé[6].

Pollution atmosphérique

La pollution atmosphérique de la vallée est importante en hiver[13] pour partie liée au chauffage au bois[14].

Depuis quelques années, le renforcement des mesures officielles[15] et les initiatives de différentes associations[16] - [17]montrent que le problème est bien plus large et préoccupant.

Notes et références

Notes

Références

- Sandre, « Fiche cours d'eau - l'Arve (V0--0200) » (consulté le )

- Banque Hydro - MEDDE, « Synthèse de la Banque Hydro - L'Arve à Arthaz-Pont-Notre-Dame (V0222010) » (consulté le )

- « Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Abords », sur www.riviere-arve.org/ (consulté le ).

- Probabilité des crues (crues annuelles) Arve - Genève, Bout du Monde (EDV : 2170), Office fédéral de l'environnement.

- Michel Meylan et Robert Dechamboux (préf. Robert Cramer), L'Arve, t. fiche-rivière no 7, Genève, Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, , 43 p., p. 5

- Géraldine Périllat, « L'Arve et les hommes : une histoire mouvementée », Nature et patrimoine en pays de Savoie, pages 15-21, n° 33, mars 2011.

- « La colonne Charles-Félix à Bonneville », Culture, Histoire et Patrimoine de Passy.

- Station de mesure hydrométrique Arve-Genève, Bout du Monde, Office fédéral de l'environnement.

- Température de l'eau Arve-Genève, Bout du Monde, Office fédéral de l'environnement.

- débits caractéristiques - L'Arve à Arthaz-Pont-Notre-Dame

- Probabilité des étiages (étiages annuelles NM7Q) Arve - Genève, Bout du Monde (EDV : 2170), Office fédéral de l'environnement.

- Laurence Bézaguet, « La crue historique de l'Arve ferme encore deux ponts », la Tribune de Genève, le 3 mai 2015.

- Dépollution Industrielle, sur riviere-arve.org, consulté le 16 octobre 2017

- Dans la vallée de Chamonix, le chauffage au bois est le principal coupable de la pollution, sur lemonde.fr du 8 décembre 2016, consulté le 16 octobre 2017

- Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, « Un nouvel indice national de qualité de l’air »,

- Justin Carrette, « Au pied du Mont-Blanc, les habitants ne supportent plus la pollution de l’air », Reporterre, le quotidien de l'écologie, (lire en ligne)

- Richard Vivion, « Pollution en Vallée de l’Arve : des traces importantes de métaux lourds détectées sur des cheveux d'enfants », France Bleu, (lire en ligne)

Voir aussi

- la vallée de l'Arve

- la liste des rivières de France

- la liste des cours d'eau de Haute-Savoie

- le Rhône

- la liste des ponts sur l'Arve dans le canton de Genève

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 22 août 2006 portant désignation du site Natura 2000 Vallée de l’Arve (zone spéciale de conservation), 2017 Ministère de l'Environnement.