Antoine-Augustin Cournot

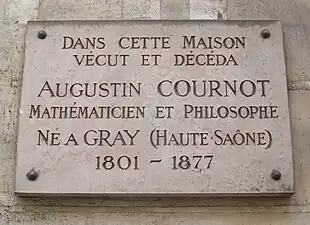

Antoine Augustin Cournot, né le à Gray (Haute-Saône) et mort le à Paris, est un mathématicien et philosophe français qui s'est intéressé notamment à la formalisation des théories économiques. Il est ainsi un des premiers à avoir formulé un modèle de l'offre et de la demande.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 75 ans) Paris |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Formation |

Pensionnat normal Faculté de droit de Paris (d) Faculté des sciences de Paris |

| Activités | |

| Père |

Claude-Agapit Cournot (d) |

| Mère |

Claire Tratif (d) |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Influencé par |

Biographie

Antoine Augustin Cournot naît à Gray dans la Haute-Saône le ; son père Claude Cournot est négociant. Il fait ses études au collège de Gray (aujourd’hui lycée Augustin Cournot) de 1809 à 1816 d'où il sort sans le baccalauréat ès lettres mais avec un prix d'excellence et de mathématiques. Il passe les quatre années suivantes, période qu'il qualifie de « niaiserie », à travailler en amateur comme clerc dans une étude d’avoué, en étudiant la philosophie à titre personnel. En 1820, afin de préparer le concours d’entrée (sciences) du Pensionnat normal, il travaille comme professeur surnuméraire au Collège royal de Besançon. Il est reçu en 1821 au Pensionnat ; il y est le condisciple de Louis Quicherat, Louis Hachette et François Génin[1].

Le Pensionnat, prédécesseur de l'École normale supérieure, est fermé en 1822 pour motifs politiques, et Cournot obtient sa licence de mathématiques à la Sorbonne en 1823.

De 1823 à 1833 il est secrétaire du maréchal de Gouvion Saint-Cyr qu’il aide à rédiger ses mémoires, puis précepteur de son fils, tout en poursuivant ses études : il est licencié en droit en 1827 et obtient son doctorat ès sciences en 1829, spécialité mathématiques, avec sa thèse principale en mécanique et sa thèse secondaire en astronomie. C’est un habitué du salon de l’économiste Joseph Droz.

Ses articles scientifiques sont remarqués par le mathématicien Siméon Denis Poisson, grâce à l’appui duquel il entame une carrière de haut fonctionnaire et d’universitaire : Poisson le fait nommer en 1834 professeur d’analyse et de mécanique à la Faculté des sciences de Lyon ; il est recteur de l’académie de Grenoble de 1835 à 1838, puis inspecteur général de l’Instruction publique de 1836 à 1852, sillonnant la France avec un autre inspecteur des études, Charles Alexandre. Il préside le jury de l’agrégation de mathématiques en 1836.

Il épouse à Gray en 1838 Colombe Petitguyot. Il acquiert le château de Vellexon en Haute-Saône.

Il est recteur de l'académie de Dijon de 1854 à 1862, date à laquelle il prend sa retraite.

En 1859, il écrit ses Souvenirs, autobiographie qui ne sera publiée qu’en 1913.

Il meurt à Paris en 1877 et est inhumé au cimetière du Montparnasse.

De 1973 à 2010, est parue une édition de ses Œuvres Complètes chez Vrin comportant de onze à treize tomes selon la façon de les compter. Le onzième et dernier tome, divisé en deux volumes, est consacré à ses Écrits de Jeunesse. Il se compose de onze sections incluant les mathématiques, la mécanique, des correspondances, des articles parus dans des journaux, divers documents sur sa carrière universitaire et académique, et des travaux de jeunesse[2].

Travaux

D'une façon générale, Cournot s'interroge pour savoir dans quelle mesure les outils mathématiques permettent de comprendre l'économie et la philosophie[3].

L'économiste

En microéconomie, il travaille sur le duopole et sur les équilibres entre deux producteurs (« équilibres de Cournot » généralisés plus tard sous le terme d'équilibres de Nash ou équilibres de Nash-Cournot)[4]. Il introduit le concept d'élasticité en économie et de coût marginal. Ses travaux dans le domaine de l'économie ont influencé les réflexions de Léon Walras, l'un des artisans de la révolution marginaliste. Son livre phare sur le sujet reste ses Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses, livre dont l'importance théorique ne sera reconnue que beaucoup plus tard[5].

L'épistémologue et le philosophe

Cournot est aussi un philosophe, qui pense l'articulation et la différence du déterminisme physique, de la vie, de la liberté et du hasard.

Il contribua à une interprétation originale du hasard. Le hasard n'est pas que l'expression de notre ignorance des causes, comme le croyait le physicien déterministe Pierre-Simon de Laplace[6]. Cournot définit le hasard, dans une proposition devenue célèbre, comme la « rencontre de deux séries causales indépendantes » (lire l'article Générateur de nombres aléatoires). Les événements en eux-mêmes sont tout à fait déterminés quant à leur cause et à leur effet ; c’est de leur rencontre imprévisible, de l'intrusion d’une nouvelle causalité indépendante dans le déroulement d’un processus que naît le hasard. Autrement dit, Cournot souligne dans le Traité de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire : « une rencontre entre des faits rationnellement indépendants les uns des autres » (Cournot 1861, 62)[7].

Grâce aux recherches actuelles sur le chaos déterministe[8], on arrive à percer les fondements de la nature du hasard tels que les avait énoncés Cournot[7]. Les événements qui affectent un système complexe, comme le système solaire, sont partiellement imprévisibles, contrairement à l'affirmation de Laplace qui pense que des algorithmes déterministes expliqueraient le chaos[8]. Si on connaissait les conditions initiales de l'univers, on serait capable de définir les mouvements futurs et ceux passés[8].

Enfin Cournot, à la suite des philosophes allemands, comme Christian Wolff[9], pense l'articulation des sciences en rapport avec leurs objets. On passe ainsi graduellement du matérialisme au domaine de l'activité vitale, puis du « vitalisme » à celui de la raison abstraite. Les sciences humaines ont pour objet une réalité intermédiaire, où s'associent l'organicité de la langue, de la société, des religions, et l'activité de la raison abstraite.

L'historien de la science

Cournot définit l'Histoire comme une notion linéaire. En effet, il écrit que : « L'Histoire [...] embrasse la succession des évènements dans le temps ». Les évènements se succéderaient à la manière d'une frise chronologique tandis que la science selon le philosophe serait une notion cyclique. Il écrit aussi : « La science décrit la succession des éclipses (astronomie), la propagation d'une onde sonore (physique), le cours d'une maladie qui passe par des phases régulières (médecine) ». Le seul lien entre ces deux notions est le temps. De fait, l'Histoire évolue dans le temps et les sciences se répètent dans le temps[10].

Cette recherche sur le hasard conduit Cournot à un renouvellement de la philosophie de l'histoire. En effet, cette recherche est à rapprocher du fragment Sur les lois de développement des forces humaines écrit par Wilhelm von Humboldt en 1791, où ce dernier compare les futures sciences humaines au modèle physique de la causalité. Cournot, après Humboldt, lie le rôle de l'individu dans l'histoire aux effets de structures (en sociologie, le structuralisme désigne un courant de sciences humaines qui appréhende la réalité sociale comme un ensemble formel de relations structurelles). Le rôle de l'individu est infime car ce sont les structures sociales qui font l'histoire, même si le rôle de certains personnages ne peut être négligé. L'histoire n'est ni une science, faute de lois, ni le produit de purs aléas, ce qui rendrait le récit historique impossible ou chaotique. Certes, les choix des individus y jouent un rôle, mais il faut tenir compte également des effets de structure. La connaissance historique se situe donc au confluent de ces deux logiques. Cela ne veut pas dire que le rôle des grands personnages soit négligeable.

Aussi bien cette conception du hasard que celle de l'histoire sont à rapprocher du texte de Humboldt sur les lois du développement des forces humaines (1791). Notons cependant que, si Cournot appréciait l'œuvre des frères Humboldt, il ne pouvait pas avoir lu ce brouillon car celui-ci n'a pas été publié de son vivant.

Œuvres

Œuvres complètes, sous la direction d'André Robinet, Paris, Vrin, 1973-2010, (12 vol.).

Œuvres mathématiques et économiques

- Mémoire sur le mouvement d'un corps rigide, soutenu par un plan fixe. Suivi de De la figure des corps célestes, Paris, Hachette, (lire en ligne).

- Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses (1838) sur Gallica.

- Traité élémentaire de la théorie des fonctions et du calcul infinitésimal (1841), sur Gallica.

- Exposition de la théorie des chances et des probabilités (1843) sur Gallica

- De l'origine et des limites de la correspondance entre l'algèbre et la géométrie (1847). Éd. L.Hachette et Cie.

- Revue sommaire des doctrines économiques (1877).

Œuvres philosophiques

- Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique (1851) lire en ligne.

- Traité de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire (1861).

- Les institutions d'instruction publique en France (1864).

- Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes (1872).

- Matérialisme, vitalisme, rationalisme. Étude sur l’emploi des données de la science en philosophie (1875). Réédition en 1979 et 1987 sous la direction de Claire Salomon-Bayet (Paris: Vrin & CNRS, 272 pages).

Hommages

Le lycée d'enseignement général ainsi qu'une rue[11] de Gray sa ville natale portent son nom.

L'école doctorale en sciences humaines et sociales de l'Université de Strasbourg porte aussi son nom[12].

La Fondation Cournot

La Fondation Cournot, créée sous l'égide de la Fondation de France, soutient les travaux de recherche liées aux probabilités, en économie ou dans d'autres champs des sciences sociales[13] - [14].

La fondation attribue des bourses de recherche et soutient les activités du Centre Cournot ainsi que l'organisation de colloques.

Notes et références

- Pierre Humbert, Philosophes et savants, Paris, Flammarion, , p. 203.

- Pierre Crépel, « Antoine Augustin Cournot, Écrits de jeunesse et pièces diverses », Cahiers d'Histoire, no 114, (lire en ligne, consulté le ).

- « Augustin Cournot, scientifique, comtois et atypique », En Direct, université de Franche-Comté, (lire en ligne).

- Paulo Simonnet, « Le duopole », sur BTS Banque en alternance, (consulté le ).

- Ludovic Ragni, « La méthode mathématique chez Walras et Cournot : comparaison et enjeux de discorde », Cahiers d'économie Politique, vol. 1, no 60, , p. 149-178 (lire en ligne, consulté le ).

- Pierre-Simon de Laplace, Essai philosophique sur les probabilités, Introduction Wikisource.

- Thierry Martin, « Cournot (A) », sur encyclo-philo.fr (consulté le )

- Luc Ribard, « La théorie du chaos », Destination Science : 30 Théories scientifiques décryptées, no 5, , p. 110-113.

- Georges Gusdorf, « Matérialisme », sur universalis.fr (consulté le ).

- Antoine-Augustin Cournot, Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique, t. 2, Librairie de L. Hachette et Cie, (lire en ligne), p. 200 (Chapitre XX paragraphe 313)

- Rue Augustin Cournot sur Géoportail.

- (en) Jocelyn Donze, « Welcome to the website of the Augustin Cournot Doctoral School », sur ed.ecogestion-cournot.unistra.fr (consulté le ).

- « Fondation Cournot », sur fondationdefrance.org.

- « Fondation Cournot ».

Voir aussi

Bibliographie

- Gaston Milhaud, Études sur Cournot, Paris, Vrin, 1927.

- La formation d'une rationalité économique : A.A. Cournot, Nouvelle Bibliothèque scientifique, 1979.

- Jean-Pierre Osier, Introduction à une lecture : matérialisme, vitalisme, rationalisme d'A.-A. Cournot, Paris, Vrin, 1986, coll. « Bibliothèque Histoire de la Philosophie ».

- Thierry Martin, Probabilités et critique philosophique selon Cournot, Paris, Vrin, 1997, coll. "Mathesis".

- Bertrand Saint-Sernin, Cournot, le réalisme, Paris, Vrin, 1998.

- Robert Leroux, Cournot sociologue, Paris, PUF, 2004.

- Actualité de Cournot, Thierry Martin (éd.), Paris, Vrin, 2006, coll. « Bibliothèque Histoire de la Philosophie ».

- Thierry Martin, Cournot, mathématicien et philosophe novateur, « Les Génies de la science », 2006, 28, p. 10-14.

- René Roy, « Cournot et l'école mathématique », Econometrica, vol. 1, no 1, , p. 13-22 (JSTOR 1912227).

Article connexe

Liens externes

- Biographie et notamment des pointeurs vers de nombreux documents

- Le Centre Cournot pour la recherche en économie

- Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique sur Wikisource

- Principes de la théorie des richesses sur Gallica

- Un extrait de Recherches mathématiques sur les principes et la théorie des richesses analysé sur le site BibNum.

Bases de données et dictionnaires

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :