André Coyne

André Coyne, né le à Paris et mort le à Neuilly-sur-Seine, est un ingénieur français des ponts et chaussées qui conçut 70 barrages dans 14 pays.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 69 ans) Neuilly-sur-Seine |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| Distinction |

Prix Caméré () |

|---|

Biographie

Jeunesse et formation

André Coyne naît dans le quartier parisien d'Auteuil le . Il est le fils d'un négociant devenu professeur de piano, dont la famille, auparavant établie à Montauban, a été ruinée par l'épidémie de phylloxéra qui sévit dans les vignobles français dans les années 1880, et d'une musicienne née en Alsace[1]. Orphelin de père, fils unique, il effectue sa scolarité au lycée Janson-de-Sailly et témoigne de talents dans de multiples disciplines. Il montre une certaine habileté en dessin et dans la pratique du violon[2].

André Coyne s'engage volontairement le , avant d'être admis en à l'École polytechnique, dont il est 6e du concours d'entrée. Classé 17e à sa sortie de Polytechnique, il choisit en d'intégrer le Corps des ponts et chaussées, et poursuit ainsi ses études à l'École nationale des ponts et chaussées, dans laquelle il est nommé élève-ingénieur le [3].

Officier pendant la Première Guerre mondiale

Parallèlement à son entrée aux Ponts et Chaussées, André Coyne est versé dans la réserve militaire, avec le grade de sous-lieutenant dans le 5e régiment du génie[3]. C'est dans cette unité qu'il commence la Première Guerre mondiale en . En , à sa demande, il est affecté en tant qu'aviateur sur le front d'Orient, d'abord au sein du détachement aéronautique de l'armée d'Orient, puis de celui de l'armée du Danube[4].

Ingénieur des ponts et chaussées

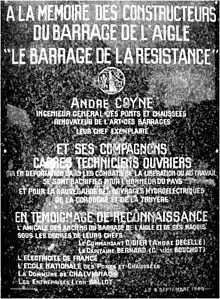

La construction du barrage de Marèges (1930-1935), situé entre Liginiac (Corrèze) et Saint-Pierre (Cantal), sur le cours de la Dordogne, lui permet de remettre à l'honneur la technique des barrages-voûtes en France. Le barrage de Marèges, inauguré en 1935 et toujours en activité, est géré par la Société Hydro-Electrique du Midi (SHEM).

Conception de barrages

Coyne introduit en France la technique d'auscultation des structures par cordes vibrantes et le principe de l'ancrage des ouvrages par des tirants d'acier pré-tendus. Il invente également un type de déversoir (évacuateur de crue) totalement passif permettant d'évacuer rapidement le trop-plein d’eau et de réduire son énergie à l’aval. Le dispositif fonctionne en projetant le torrent d'eau sous forme de jet parabolique à une distance suffisante des fondations du barrage pour empêcher leur affouillement et la ruine de l'ouvrage[5]. Le principe est celui d'un « tremplin de saut à ski » (ou cuillère de dissipation) fonctionnant à la manière d'un gigantesque toboggan aquatique qui projette l'énorme masse d'eau dans les airs et permet ainsi au jet de dissiper son énergie et de se disperser sous forme de cataracte. Ce dispositif inédit a équipé pour la première fois le barrage de Marèges sur la Dordogne. Il est particulièrement utile pour les barrages installés dans des vallées étroites.

Il est chargé d'enseigner les techniques de construction de grands barrages à l'École nationale des ponts et chaussées.

En 1947, il fonde son propre bureau d'ingénieurs conseils et d'études avec Jean Bellier, le bureau Coyne et Bellier (en), toujours en activité en 2020[6]. Celui-ci est l'auteur de l'étude de plus de 200 barrages dans le monde, dont plusieurs ouvrages remarquables, notamment :

- Bort-les-Orgues (France) : premier grand barrage français en béton (qui en utilise environ 700 000 m3)

- Serre-Ponçon (France) : premier grand barrage français en remblai de terre (dont la hauteur atteint 129 mètres).

- Kariba sur le Zambèze (Zambie/Zimbabwe) : première voûte construite en vallée large (sa hauteur atteint 128 mètres). Création d'un lac de 180 milliards de mètres cubes, le plus grand lac artificiel du monde.

- Bin el Ouidane (Maroc) : plus haut barrage-voûte du continent africain (dont la hauteur atteint 133 mètres).

- Tignes (France) : plus haut barrage-voûte d’Europe dans la vallée de l'Isère (dont la hauteur atteint 181 mètres).

Le bureau a été également le concepteur du barrage de Malpasset, mis en eau en 1954, et dont la rupture, le , affectera profondément André Coyne jusqu'à sa mort l'année suivante des suites d'un cancer. Le barrage de Malpasset n'était pas équipé d'un évacuateur de crue de type piste de saut à ski et sa vanne de décharge sous-dimensionnée ayant été ouverte trop tard, l'excès d'eau n'a pu être évacué assez rapidement. La défaillance de la roche (gneiss) en rive gauche du barrage sous les contraintes engendrées par la hausse du niveau d'eau et de la pression hydraulique a entraîné la rupture de l'ouvrage. Le déferlement en aval d'une cinquantaine de millions de mètres cubes d'eau a causé la mort de 423 personnes et des dégâts matériels considérables.

Prix

- 1953 : grand prix d'architecture pour l'ensemble de son œuvre

Notes et références

- Bordes et Tardieu 2015, p. 11, paragr. 3.

- Bordes et Tardieu 2015, p. 11, paragr. 4.

- Bordes et Tardieu 2015, p. 11, paragr. 5.

- Bordes et Tardieu 2015, p. 11, paragr. 6.

- Sylvain Bourgeois, « Effet des indentations des sauts de ski sur la fosse d’érosion en aval des évacuateurs de crue de barrage. Travail de fin d’études présenté en vue de l’obtention du grade d’ingénieur civil des constructions. Université de Liège (ULg), Belgique. Promoteur : Mr. le professeur Pirotton », sur matheo.uliege.be, (consulté le )

- « Coyne et Bellier: une expérience au cœur des grands ouvrages », sur Tractebel (consulté le ).

Annexes

Bibliographie

- Guy Coronio (dir.) et al., 250 ans de l'École des Ponts en cent portraits, Paris, Presses de l'École nationale des ponts et chaussées, , 221 p. (ISBN 2-85978-271-0), « André Coyne », pp. 179-181.

- Christian Labrousse et Jean-Pierre Poirier, La science en France : dictionnaire biographique des scientifiques français de l'an mille à nos jours, Paris, Jean-Cyrille Godefroy, , 1494 p. (ISBN 978-2-86553-293-3), entrée « Coyne, André », pp. 388-389.

- Jean-Louis Bordes et Bernard Tardieu, « André Coyne, de la Dordogne au Zambèze, la passion de construire », Bulletin de la Sabix, no 56, , p. 8-53 (lire en ligne, consulté le ).

- "Grands barrages", tirage à 2000 exemplaires, par Coyne et Bellier, Paris 1955. Imprimerie Draeger frères.

- Brochure sur les aménagements hydrauliques et sur les projets "Coyne et Bellier", publiée en 1971: "Un cadre vierge, souvent grandiose, une échelle vraiment monumentale, un parti que par la force des choses on ne peut s'empêcher d'affirmer."

Liens externes

- Ressource relative aux militaires :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (nl + en) RKDartists

- Site officiel du bureau d'études Coyne et Bellier

- André Coyne sur Structurae