Ambulance chirurgicale automobile

Les ambulances chirurgicales automobiles, ACA (aussi appelées Autochir[1]), étaient, pendant la Première Guerre mondiale, des hôpitaux chirurgicaux mobiles français destinés à opérer les blessés au plus près du champ de bataille. Elles ont fonctionné pendant toute la durée du conflit sur le front occidental et comportaient chacune plusieurs camions. L'ensemble se montait en trois heures et a permis d'établir jusqu'à 14 salles d'opération à Verdun.

Elles sont parfois appelées « formation Marcille » ou « formation Gosset-Dumont »[2].

Développement et mise en place

Origines du dispositif

L'abondance et la gravité des blessures causées par les obus n'était pas anticipée avant la guerre[3]. L'organisation des soins du champ de bataille était alors consacrée à l'évacuation rapide des blessés vers les hôpitaux de l'arrière, rapidement dépassés dès les premiers temps de la guerre[3]. Malgré tout, pour certains, le principe d'une automobile chirurgicale autonome dotée de tous les dispositifs nécessaires était acquis depuis 1912. En , le médecin-général Mignon déclarait qu'« un blessé grave devra demeurer sur place, dans une ambulance sur la zone des armées, sur le terrain de la lutte… Les grands blessés resteront là quinze jours, deux mois s'il le faut. Ils ne prendront la route du territoire qu'au début de leur convalescence. »

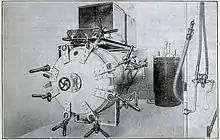

En 1912, l'ingénieur Paul Boulant, de la société de construction mécanique du Havre (Schneider et Cie)[note 1], avait ainsi conçu une « salle d'opération mobile », présentée et expérimentée aux manœuvres du Service de santé militaire de Paris. C'était une ambulance sur châssis Schneider, comprenant trois compartiments :

- à l'avant, autoclave et stérilisation par ultra-violet ;

- au centre, salle d'opération de 3,20 m sur 4,25 m ;

- à l'arrière : vestiaire, réservoir d'eau de 200 litres, lavabo, filtre et caisse à linge sale. Le prototype resta exposé au Val-de-Grâce et des commandes furent passées par la Russie en 1913. Cette ambulance, restée unique en France, tomba aux mains des Allemands lors de la bataille de Charleroi[4].

Mise en place

Une première version est mise en place au début de la guerre, à l'initiative du chirurgien Maurice Marcille et avec le concours financier de la duchesse d'Uzès et du prince Orloff[note 2] - [5].

En , l'ambulance chirurgicale expérimentale mise sur pied et dirigée par Marcille aidé par son ami François Henri Hallopeau part de Paris le et fonctionne près d'Hesdin, à dix kilomètres de la ligne de feu. Du 14 au , 70 blessés sont opérés ; l’expérience est réussie, mais est arrêtée prématurément, peut-être à cause du caractère particulier de Marcille, décrit par son ami G. Duhamel, et de ses mauvaises relations avec l’autorité militaire[note 3]. Officiellement, l'expérience est jugée désastreuse, des accusations graves étant portées contre le comportement et la probité professionnelle de son concepteur.

Toutefois, les premiers résultats sont publiés par François Henri Hallopeau[6] et Marcille (La Presse Médicale, )[7]. Jules Abadie avait publié la semaine précédente, dans la même revue, une autre étude pour une automobile chirurgicale le [8]. Le , la Société de Chirurgie des hôpitaux de Paris recommande la généralisation et l'utilisation plus rationnelle des formations Marcille[7].

Le Grand Quartier Général reste très critique envers Marcille, mais ce dernier, par ses soutiens politiques, obtient le principe d'une seconde expérimentation qui sera toutefois dirigée par un autre que lui.

A la fin , Antonin Gosset, médecin-major de 1re classe, eut ainsi la charge de la forme définitive des Autochirs, sous la tutelle du Service de santé des armées[9]. Après trois semaines de tests, du au à Sainte-Menehould, puis au Château de Salvange, le rapport positif de Gosset est envoyé au ministre de la guerre, le .

Le , le nouveau dispositif est présenté au public autorisé et à la presse. Le service de santé est largement félicité, Gosset est encensé et Marcille totalement oublié. Cependant, ce dernier reste attaché au dispositif en tant que « ingénieur », continuant à soumettre des plans détaillés sous contrôle étroit de l'administration centrale[7].

Financement

Les premières autochirs furent créées avec l'aide financière de donateurs privés, et inaugurées avec éclat par Alexandre Millerand, ministre de la guerre. Marie-Louise Heine-Fould, épouse de l'ancien député Achille Fould, a fait don au Service Santé d'une salle d'opération mobile avec tout son matériel qui a été installée et a fonctionné au Claon, ambulance 8/5, 3e Armée[10]. Le coût important du dispositif a par ailleurs freiné les débuts de son développement[11].

Le personnel était choisi par la direction du service de santé et la faveur d'être nommé à une autochir était très courue. Les plus grands parmi les chirurgiens de Paris et de province les commandèrent : Alexis Carrel, Jacques de Fourmestraux, Antonin Gosset, Raymond Grégoire, Georges Lardennois, Charles Lenormant, René Leriche, Massabuau, Pierre Mocquot, Robert Proust, Renon, Charles Viannay.

Répartition géographique des Autochirs

Le , la première Autochir fut mise en service à Sainte-Menehould, près de la ligne de feu[2]. Elle était alors sous le commandement d'Antonin Gosset, les autres médecins-chefs de la numéro 1 furent Charles Jean Lenormant (petit-fils de l'archéologue Charles Lenormant[12]), Robert Proust (frère de l'écrivain), et Thevenot[13].

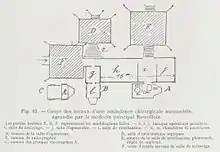

La deuxième resta sous le commandement d'Henri Rouvillois[14] jusqu'en 1918 ; l'autochir 21 sous celui de Pierre Duval, puis de Lefilliartre[13].

En , il y avait neuf autochirs au front. Il y aura en tout vingt-trois autochirs modèle 1915. Les autochirs numérotées à partir de 30 correspondent à un nouveau modèle 1917, beaucoup plus lourd, nécessitant de 24 à 36 h de montage[4]. À partir de [9], chaque division fut épaulée d'un « Groupe de stérilisation et d’opération » plus mobile, surnommé « Petite Chavasse. » Les ambulances non spécialisées ont alors eu le rôle de tri et de transport des blessés jusqu'aux auto-chirs[15].

L'auto-chir. 2, de Rouvillois, fonctionne dans quatre régions, en Artois, à Houdain, lors de l'offensive du printemps 1915 ; puis à Marcelcave, près de Villers-Bretonneux, quand se déclenche l'attaque de la Somme ; au Chemin des Dames, à Courlandon, d'avril à juin 1917, où elle est plusieurs fois bombardée[16], enfin en 1918, sur le front de l'Aisne, à Senoncourt-les-Maujouy[13].

Constitution d'un Autochir

Types de véhicules

L'autochir A1 se composait de cinq camions Berliet type CBA (3,5 t), deux camionnettes (1,5 t) et quatre véhicules sanitaires Renault.

Il y a trois camions techniques (A, B, C) :

- Le camion A est le camion de stérilisation (autoclaves, bouilloires, étuves , chauffe-linge.. alimentés par un générateur à vapeur). Il contient aussi les radiateurs de chauffage central et les paniers de chirurgie (instruments et vêtements).

- Le camion B est le camion de radiologie (appareil et chambre noire).

- Le camion C contient les panneaux démontables d'une salle d'opération, la pharmacie, et le groupe électrogène.

Les deux autres camions portent la literie. Les deux camionnettes transportent le personnel et le matériel administratif. Les quatre véhicules sanitaires transportent les infirmiers, ils sont utilisés pour évacuer les blessés en période d'activité[7].

Une fois en place, le pavillon opératoire rectangulaire fait 15 m de long sur 5 m de large. Il est constitué de panneaux interchangeables en contreplaqué, chacun muni d'une fenêtre avec des carreaux en mica. La toiture est une toile verte imperméable, le plafond est un vélum blanc. Le pavillon comporte deux salles d'opérations à deux tables chacune, et une alvéole de nettoyage-préparation. Les deux camions de stérilisation et radiologie sont reliés à ce pavillon par un couloir. L'ensemble se monte en trois heures, et en moins de deux avec l'entraînement.

Par la suite, s'ajouteront diverses tentes et baraques. L'autochir A3 à Verdun a ainsi pu abriter 300 blessés dans quatorze salles d'hospitalisations[7].

Accompagnement

Une ambulance « nourricière » est accolée à une ACA. Exemple, l'ambulance numérotée 5/17 est « jumelée » à l'autochir n° 2 et lui servira de « nourrice » jusqu'à la fin de la guerre. Son rôle est de soulager l'autochir en la dispensant des tâches administratives à l’entrée : enregistrement, récupération des papiers, objets personnels, armes, et de la préparation du blessé avant une intervention en général lourde, déshabillage, lavage, réchauffage éventuel, injections, désinfection...

Après l’opération, la nourricière récupère le blessé pendant quelques jours de façon que l’équipe chirurgicale puisse le revoir et conseiller utilement l’équipe médicale de la nourricière. Dans la pratique, une ambulance se retrouve affectée comme nourricière d’une ACA pour une période plus ou moins longue et le tandem se déplace alors conjointement, convoi routier très imposant[17].

Format définitif

En 1916, le personnel de l'auto-chir est décrit comme comprenant 42 personnes[19]. Le personnel se composait en général de neuf médecins (4 chirurgiens, 4 aides et 1 radiologue), un pharmacien, un officier administratif, et 25 infirmiers dont 10 étudiants en médecine. En 1917, ces équipes sont renforcées par un laboratoire de bactériologie chirurgicale, et des équipes plus spécialisées (chirurgie viscérale, fractures, chirurgie maxillo-faciale). Des infirmières remplacent les infirmiers envoyés auprès des unités combattantes[7].

À partir de 1917, l’autochir dite « légère » comporte :

- six tentes Bessonneau facilement démontables, de vingt lits chaque, réunis par un couloir de toile, et un certain nombre de tentes d’un modèle ordinaire pour l’abri du personnel, le matériel, le laboratoire ;

- une baraque opératoire démontable en bois contre-plaqué, sol de linoléum, radiateurs à eau chaude alimentés par une petite chaudière, une entrée, deux pièces symétriques, dont l’une consacrée à la radio ;

- un camion de stérilisation s’adaptant à la baraque avant, deux autoclaves Bellanger à vapeur surpressée ;

- un camion pour le transport du matériel radio ;

- quelques camions.

Personnel :

- un médecin-chef : débarrassé des questions d’administration et d’installation ;

- un chirurgien ;

- un bactériologue ;

- un pharmacien ;

- un officier d'administration ;

- quatre infirmières, une quarantaine d’infirmiers hospitaliers.

L'autochir est accolée à un H.O.E[note 4]. Le développement parfois important des baraquements dépendants de l'autochir, en particulier à Verdun, a pu transformer les autochirs en authentiques hôpitaux de campagne[20].

Ambulance auto-chirurgicale russe

Un groupe de Russes à la tête duquel se placent la comtesse Margarita Karlovna von Toll, épouse de l'ambassadeur Alexandre Petrovitch Izvolski, la comtesse Alexandra Constantinovna von Zarnekau, fille morganatique d'un duc d'Oldenbourg, épouse du secrétaire de l’ambassade Léon Narischkine, et sa cousine Mme Verola, assistées de quelques gens fortunés dont Victor Goloubew, délégué de la Croix-Rouge russe, organisent sous le haut patronage de l'impératrice douairière de Russie, Alexandra Fedorovna un service d'ambulances automobiles pour aller chercher les blessés en première ligne et les ramener rapidement à l'abri[5]. Les ambulances russes sont présentés en grande pompe au public dans la cour des Invalides, le [21].

L'œuvre des Formations Chirurgicales Franco-Russes, présidées par la duchesse d'Uzès, a pour but de fournir à l'armée des salles d'opérations permettant d'opérer près du front et soutient activement les travaux de Marcille. Les Ambulances Russes aux Armées Françaises (dirigées par le colonel Dimitri d'Osnobichine et Adam de Wieniawski en est le secrétaire général[22] - [23] - [24]) sont placées sous l'autorité des Services de Santé de l'armée. L'encadrement est constitué par des officiers français, le corps médical est souvent français, mais une grande partie des personnels, dont les chauffeurs, est composée de Russes résidents en France dès avant guerre, engagés dans la Légion Étrangère. Les intellectuels russes et français y sont surreprésentés. On y rencontre des artistes comme Ossip Zadkine, Alexandre Zinoview, Serge Férat, Paul Kotlarevsky, des hommes de lettres comme Abel Bonnard, des journalistes André Warnod, des acteurs de cinéma, le compositeur Marcel Lattès ou encore des sportifs[25]

Le , l'ambulance russe (n°1) est rattachée à la Ve armée, installée à Épernay, Section d'Hospitalisation (SHO) de la Division marocaine.

Les formations rattachées aux Ambulances Russes aux Armées Françaises sur le front occidental sont au nombre de six dont :

- L’ACA Russe n°1 ou SSR n°1 (Section Sanitaire Russe) qui comporte deux sections chirurgicales avec chacune une salle d'opérations Marcille, initialement affectée à la Ve armée, puis à a la IVe armée, après . Le , le général de Langle cite l'ambulance auto-chirurgicale russe n° 1 à l'ordre de la IVe armée, Bataille de Champagne (1915).

- L’ACA Russe n° 2 ou SSR n°2. La formation chirurgicale n° 2 est composée d'une voiture d'opération et de stérilisation, d'une voiture radiologique et d'une camionnette pour le transport, affectée d'abord à la IVe armée puis à la Brigade Russe en [5].

Adam de Wieniawski est délégué à la formation auto-chirurgicale à la 4e armée ; Victor Goloubew et Paul Verola à la 5e armée[26].

Impact sur les soins du champ de bataille

La première autochir avait été affectée à un corps d'armée, sous la direction du professeur Proust, le , mais on s'aperçut vite qu'il fallait l'affecter non à un corps de troupe, mais à une « réserve sanitaire » à la disposition de la direction de l'arrière qui devait régler ses mouvements. L'avantage ressenti à l'époque de l'autochir par rapport aux tentes-salles d'opération habituelles, outre le confort, était la possibilité pour le chirurgien de surveiller lui-même les opérés après l'intervention au lieu de les renvoyer à l'arrière[27].

Selon Rouvillois, « l'autochir disposant de puissantes ressources en personnel et en matériel devait permettre d'opérer dans les meilleures conditions de confort chirurgical. » Dans une Note sur l'utilisation des locaux techniques, à la Société de chirurgie de Paris, du , il précisait que son ambulance ne soignait que les blessés non transportables vers l'arrière, donc qu'il s'agissait d'une chirurgie lourde. Mais ceux-ci parvenaient à l'ambulance souvent trop tard : dans une statistique établie deux ans après, Rouvillois compte, sur 112 admissions, moins du tiers blessé depuis moins de six heures, la moitié entre six et douze heures, le reste depuis plus de douze heures et même plus de vingt-quatre heures. Il notait aussi que le choc traumatique devenait grave six heures après la blessure, « chez ces malheureux réduits pendant le premier hiver de la campagne à l'état de bloc de boue ensanglanté... » ; il ajoutait : « le problème est d'amener le blessé au chirurgien dans le minimum de temps avec le maximum de confort ».

Sur le front de Verdun, il y avait dès le début quatre autochirs qui furent renforcées par cinq autres. Une autochir à Verdun recevait 31 grands blessés par jour en moyenne. Elles ont pu résister à un fonctionnement prolongé, comme l'autochir 12 (médecin-chef Gross) avec trois mois ininterrompus à Froidos. Chaque médecin-chef avait sa tactique de triage et d'interventions.

En principe, les blessés passent dans une tente de triage, puis dans une tente de préparation (déshabillés, nettoyés, roulés dans des couvertures, réchauffés et « remontés »), pour être opérés directement. Le rendement est accru par une salle d'opération à deux tables : une équipe (l'aide et l'anesthésiste) prépare le geste opératoire sur le blessé arrivant, pendant qu'une autre opère un blessé déjà préparé. Les équipes avaient un entrainement différent, certaines étaient spécialisées (abdomen, tête et cou...).

L'expérience a montré qu'un chirurgien entraîné et vigoureux ne pouvait faire plus de 20 à 25 opérations graves par jour. Dans des circonstances extrêmes, certains ont pu aller jusqu'à 32, voire 35 en 24 heures. On est alors passé à l'alternance des équipes toutes les 24 h, puis au système des trois-huit, 80 équipes chirurgicales arrivant en renfort sur Verdun, les autochirs passent à quatre équipes chirurgicales.

L'autochir 3, déplacée à Baleycourt (secteur rive gauche de la place forte), reçoit du au , 4 118 blessés dont 1 045 graves et très graves. Il y eut au total 259 morts, 131 jugés inopérables, et 87 morts malgré l'opération, soit une mortalité globale opératoire de 10%[28].

Impressions à l'époque

À partir de 1914, Georges Duhamel occupe pendant quatre ans les fonctions de médecin aide-major dans des autochir, dans des situations souvent très exposées notamment lors de la bataille de Verdun[29]. Alors qu'il exerce près du front de Champagne en 1915, il décide de raconter les épreuves que les blessés subissent[30]. Deux romans naîtront de cette expérience : Vie des martyrs, paru en 1917, un recueil de récits qui connaîtra un certain succès[31] et Civilisation, livre-témoignage sur les ravages de la guerre. Le livre sort en sous le pseudonyme de Denis Thévenin.

Dans un long poème consacré à la guerre, l'auto-chir est décrite comme une usine consacrée à réparer les dégâts causés par la guerre[32] :

« Au sortir de la lutte et de la haine,

Pénétrons dans l'usine à chair humaine !

Où la Science, après avoir détruit,

Veut réparer le mal qu'elle a produit.

Dans l'autochir, voyez-vous la science

Étaler là ses plus récents progrès ?

Pour travailler la chair des fils de France

Que l'on triture et détruit sans regrets.

Quoi ! L'autochir est semblable aux usines !

N'entend-on pas bourdonner des machines ?

De l'éclairage il ronflait, le moteur

Et l'autoclave exhalait sa vapeur. »

— Marcel André, dit André-Bellot, Fleurs de sang, l'Illiade du XXe siècle, chant XII, « À l'autochir »

Notes et références

Notes

- . En 1903, Eugène Brillié crée la société des automobiles Eugène Brillié qui faisait construire les modèles de sa conception par les ateliers du Havre de Schneider & Cie (anciens Ateliers d’artillerie des Forges et Chantiers de la Méditerranée, acheté par Schneider et Cie en 1897). Cette marque proposait alors des voitures de tourisme et des voitures utilitaires. Schneider prend progressivement possession de la Société Brillié. Schneider abandonne la fabrication des véhicules de tourisme mais développe les utilitaires. En 1906, la Société Brillié livre les premiers autobus parisiens à la compagnie générale des omnibus (CGO). Les installations du Havre ne sont pas adaptées et les fabrications sont réparties dans d’autres usines Chalon et Champagne-sur-Seine. En mars 1914, Schneider apporte son activité automobile à la « Société d’outillage mécanique et d’usinage d’artillerie » (Somua).

- L'œuvre des Formations Chirurgicales Franco-Russes, placée sous la présidence d'honneur de Madame Isvolsky, de Monsieur Aristide Briand et présidée par la duchesse d'Uzès, se donne pour but de fournir à l'armée des salles d'opérations permettant d'opérer près du front. Cette œuvre soutient activement les travaux de Marcille.

- Georges Duhamel, dans La Pesée des âmes (Lumières sur ma vie, IV) dépeint ainsi Marcille « Une légende fermentait à l'entour de ce personnage. Il avait conquis sa femme par enlèvement, prouesse dont on avait fait un refrain et que tout Paris avait chanté. C'était, pour tous ceux qui l'avaient approché, l'homme des plaisanteries violentes, des gestes saugrenus, des lubies, des inventions cocasses ». Duhamel présente Marcille comme un chirurgien dangereux et emporté, sujet à des crises de fureur en cours d'opération envers les assistants comme envers l'opéré, et qui menace de le faire fusiller quand il lui demande plus de courtoisie « Et comme je ne disais rien, il leva sur moi un regard injecté de sang, obstiné, naïf quand même : " J'en ai le droit..." ». Marcille se lève aussi en pleine nuit pour changer les pansements des blessés, les réveillant sans raison en criant « je suis le maître ! j'ai tout pouvoir ici ! ». Selon Duhamel, l'inventeur était fou mais « l'invention non point folle, et parfaitement opportune et appropriée aux actions d'une guerre moderne ». citations de Larcan 2008, p.137-141.

- HOE : Hôpital d’Origine d’Étapes, désigne une structure d’évacuation, mobile en théorie, en dur ou pas, de taille très variable.

Références

- « Lexique des termes employés en 1914-1918 », sur Collectif de Recherche International et de Débat sur la Guerre de 1914-1918 (consulté le ).

- Chauvin et coll 2002.

- François Goursolas 1990.

- Alain Larcan 2008, p. 136-137.

- Bernard Isserlis, « Les Ambulances russes aux Armées françaises », sur Gazette de l'ASCERF en ligne (consulté le ).

- Hallopeau 1915.

- Alain Larcan 2008, p. 141-154.

- Abadie 1915.

- « Médecins de la Grande Guerre — Le Dr Marcille, inventeur de l'hôpital chirurgical mobile » (consulté le )

- « Dossier de Mme Achille Fould, née Heine », base Léonore, ministère français de la Culture.

- Edmond Delorme 1919, p. 207.

- F. Huguet, Les professeurs de la faculté de médecine de Paris, dictionnaire biographique 1794-1939, Paris, INRP - CNRS, , 753 p. (ISBN 2-222-04527-4), p. 290-292

- Alain Larcan 2008, p. 544-547.

- « Liste des membres de l'A.C.A. 7 » (consulté le ).

- Edmond Delorme 1919, p. 210.

- Sylvain Blondin, Eloge de Henri Rouvillois, Bulletin de l'Académie nationale de médecine, 3 mars 1970 sur Gallica.

- « Forum pages14-18 » (consulté le ).

- Edmond Delorme 1919.

- Émile Jean Charles Obellianne et Charles Marie Eugène Sognet, L'exécution du service de santé en campagne, H. Charles-Lavauzelle, coll. « Paris », , 108 p. (lire en ligne), p. 27.

- Edmond Delorme 1919, p. 200.

- Le Temps, 15 mars 1915 sur Gallica

- Le Petit Parisien, 6 septembre 1915 sur Gallica.

- Sylvain Blondin, Éloge de Henri Rouvillois.

- « Les Invalides dans la Grande Guerre, des ambulances russes dans la cour d’honneur » (consulté le ).

- Collectif, sous la direction de Cécile Pichon-Bonin et Alexandre Sumpf, Alexandre Zinoviev : Un peintre russe sur le front français (1914-1918), Paris/Péronne, Editions Gallimard, coll. « Alternatives - Historial de la Grande Guerre », , 128 p. (ISBN 978-2-07-272168-7, lire en ligne), p. 43.

- Le Gaulois, 15 novembre 1915 sur Gallica.

- Edmond Delorme 1919, p. 209.

- Alain Larcan 2008, p. 287-288.

- « Les poètes et leurs émules - L'Unanimisme et l'Abbaye de Créteil », sur émission de l'ORTF, (consulté le ).

- Laurance Campa 2008, p. 30.

- Laurance Campa 2008, p. 31.

- Marcel André, dit André-Bellot, Fleurs de sang, l'Illiade du XXe siècle (août 1914 novembre 1918) : poème épique, Nîmes, Barnier, Monbel et Gilly, , 212 p. (lire en ligne), p. 164.

Bibliographie

![]() : Tout ou partie de l'ouvrage a servi de source à l'article.

: Tout ou partie de l'ouvrage a servi de source à l'article.

Publications scientifiques

- Jules Abadie, « Étude pour une automobile chirurgicale pour opérations au voisinage du front, par le Dr Abadie (Oran), Médecin major de 2e classe, Chirurgien consultant, Riom-Chatelguyon », La Presse Médicale, no 5, (lire en ligne, consulté le )

- Edmond Delorme, Les enseignements chirurgicaux de la Grande guerre (front occidental), Paris, Maloine et fils, (lire en ligne)

- François Henri Hallopeau, « Fonctionnement complet d'un service chirurgical transportable et déplaçable, destiné à opérer, à panser les blessés du front », La presse Médicale, (lire en ligne, consulté le )

- Georges Vitoux, « Les formations sanitaires automobiles », Revue d'hygiène et de police sanitaire, no 37, (lire en ligne, consulté le )

- Henri Rouvillois, Sébastien Paul Guillaume-Louis, A. Pédeprade et A. Basset, Études de chirurgie de guerre de l'auto-chir. n°2, mai 1915-novembre 1918, Paris, Impr. de la Cour d'appel,

Témoignages

- Lucien Laby, Les carnets de l'aspirant Laby, médecin dans les tranchées, 28 juillet 1914 - 14 juillet 1919, Paris, Bayard,

- Mademoiselle de Laqueuille et Amicale des infirmières et assistantes sociales de la Croix-Rouge française, « Journal d'une infirmière de nuit à l'Auto-chir n°21 », Bulletin trimestriel de l'Association mutuelle des infirmières de la Société de secours aux blessés militaires, no 16, , p. 3-21 (lire en ligne, consulté le )

- Comte d'Haussonville, « L'auto-chir n°X », Le Figaro, (lire en ligne, consulté le )

- Georges Duhamel, La Pesée des âmes : Lumières sur ma vie, IV, Mercure de France, 1949.

Analyse contemporaine

- Chauvin Frédéric, Fischer Louis-Paul, Ferrandis Jean-Jacques, Chauvin Edouard et Gunepin Francois-Xavier, « L'évolution de la chirurgie des plaies de guerre des membres en 1914-1918 », Histoire des sciences médicales, vol. 36, no 2, , p. 157-173 (ISSN 0440-8888, lire en ligne, consulté le )

- François Olier, « Les autochirs (1914-1918), Genèse d'une épopée », Médecine et armées, vol. 30, no 3, , p. 299-320 (ISSN 0300-4937, lire en ligne, consulté le )

- François Goursolas « Chirurgie et chirurgiens d'une ambulance française en 1915 » () (lire en ligne, consulté le )

—Société française d'Histoire de la médecine - Laurence Campa, « Le Goncourt de la paix », L'Histoire, no 337,

- Alain Larcan et Jean-Jacques Ferrandis, Le Service de santé aux armées pendant la Première Guerre mondiale, Paris, LBM, , 596 p. (ISBN 978-2-915347-63-0)

Liens externes

Vidéo

- L’ambulance automobile chirurgicale, Alfred Machin, Section cinématographique de l’armée France : ECPAD.

- L'Ambulance automobile chirurgicale n° 7 [Adobe Flash Player], Opérateur : Charles Blanc, Photographes : Civate ; Boinaud France : Association des anciens de l'ambulance automobile chirurgicale n°7, Films de l'ECPAD.