Affaire Philippe Daudet

L'affaire Philippe Daudet, du nom de Philippe Daudet (1909-1923), fils de l'écrivain, journaliste et importante figure politique du mouvement nationaliste et royaliste Action française Léon Daudet, eut lieu en . Après avoir fait une fugue, Philippe Daudet se suicide à l'âge de 14 ans[alpha 1] - [1]. Sa mort a suscité de vives polémiques lancées par l'Action française et la famille Daudet contre les anarchistes, la police et le gouvernement républicain (Troisième République), réfutant les conclusions de l'enquête. Certains points de l'affaire restent flous[2].

| Affaire Philippe Daudet | |

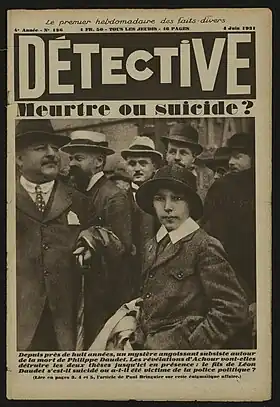

Léon et Philippe Daudet dans Détective du 4 juin 1931. | |

| Type | Affaire criminelle |

|---|---|

| Pays | |

| Localisation | 126 Boulevard de Magenta |

| Date | |

Historique

Anarchisme

Fils de Léon Daudet et de sa seconde épouse, Marthe Allard, habitué des fugues, Philippe Daudet, âgé de 14 ans, fuit le domicile parental le , et prend le train pour Le Havre. Il a volé de l'argent à ses parents pour s'acheter une traversée en bateau vers le Canada[3]. Cette somme étant insuffisante, il rentre à Paris le . Il se présente sous un faux nom à Georges Vidal, l’administrateur du journal anarchiste Le Libertaire. Il lui aurait confié sa sympathie pour l'anarchisme et lui aurait fait part de son intention de commettre un attentat contre Raymond Poincaré (président du Conseil), ou Alexandre Millerand (alors président de la République), ou même contre son père : Vidal l'en aurait dissuadé, le prenant pour un fou ou un agent provocateur. Un autre militant l'héberge pour la nuit, et Philippe Daudet lui aurait confié des histoires « typiques de l'exagération de l'adolescence[4] », notamment « que son père le battait, le punissait trop sévèrement, le haïssait, qu'il le haïssait lui et toute la bourgeoisie qu'il avait fuie, à présent qu'il voulait se venger de tout ce monde en commettant un crime éclatant », mais ici encore, il n'aurait pas obtenu l'aide escomptée[5]. Pendant ses cinq journées de fugue, Philippe Daudet rencontre également l'explorateur Louis-Frédéric Rouquette, et se serait procuré un revolver[6]. Il laisse une première lettre à sa mère, où il lui écrit : « Depuis longtemps j'étais anarchiste, sans oser le dire ». Il écrit également deux lettres à ses parents leur annonçant son suicide, sans les envoyer[7].

Le , il aurait reformulé ses désirs d’assassinat politique à Le Flaouter, libraire anarchiste, amant de Germaine Berton[8], agent provocateur et indicateur de police (ce que l'anarchiste André Colomer révèlera plus tard)[alpha 2], à qui l'adolescent aurait demandé des munitions[6]. Le Flaouter aurait tenté de l'en dissuader, lui aurait demandé de revenir dans l'après-midi pour prendre un livre de Baudelaire, et il prévient le contrôleur général Lannes de la Sûreté Générale de ses intentions : celui-ci dépêche alors huit inspecteurs et commissaires, ainsi que quatre policiers, à la librairie.

La mort de Philippe Daudet

Le samedi , vers 16 heures, le taxi dans lequel se trouve Philippe Daudet s’arrête à hauteur du 126 boulevard de Magenta[9], le chauffeur ayant vu dans un premier temps que son passager était affaissé, puis constaté qu'il avait été atteint d'une balle à la tête[10]. Philippe Daudet décède deux heures plus tard à l'hôpital Lariboisière, anonymement. Le dimanche matin, en lisant dans Le Petit Parisien un entrefilet relatant ce suicide, Mme Léon Daudet se demande s'il ne s'agit pas de son fils. Elle prie un ami de la famille, le docteur Bernard, de se rendre à l'hôpital : le docteur reconnaît le jeune homme, qui est ensuite reconnu par son père. Le suicide semble alors ne faire aucun doute[alpha 3]. Léon Daudet demande au Parquet d'autoriser l'inhumation sans autopsie. Lors de l'enterrement, pour permettre les funérailles religieuses à Saint-Thomas-d'Aquin, avant l'inhumation au Père-Lachaise dans le caveau familial, le docteur Bernard certifie que le suicide s'est produit alors que l'enfant avait l'esprit dérangé[10]. À ses proches, Daudet confie que son enfant est mort d'une méningite foudroyante.

L'Affaire

Elle commence le , lorsque la manchette d'un numéro hors-série[alpha 4] du Libertaire fait l'effet d'une bombe : « La mort tragique de Philippe Daudet, anarchiste ! Léon Daudet étouffe la vérité ». Georges Vidal donne un récit détaillé des circonstances dans lesquelles a disparu le jeune homme dont il fait un héros de l'anarchie et s'en prend violemment à Léon Daudet accusé d'avoir étouffé la voix de son fils et d'être responsable de sa mort[11]. La dernière page reproduit des poèmes de Philippe Daudet. Le , dans un autre article, il revient sur le geste de l'adolescent qui se serait suicidé en passant devant la prison où Germaine Berton, sa maîtresse[12], attend son jugement et souligne « son admiration, je dirai plus son amour[13] » pour la jeune anarchiste. Le journal publie une lettre signée de onze surréalistes, dont Aragon : « Nous sommes de tout cœur avec Germaine Berton et Philippe Daudet ; nous apprécions à sa valeur tout véritable acte de révolte[14] ». Léon Daudet réagit violemment. Dès le , L'Action française titre sur six colonnes : « L'assassinat de Philippe Daudet ». Abandonnant la thèse du suicide, Léon Daudet adhère à celle du meurtre avec préméditation. « La conviction de tous nos amis et la mienne, écrit-il dans son éditorial, c'est qu'après avoir été attiré — à la faveur de sa fugue — dans un guet-apens, chambré, suggéré ou contraint, et démuni de tous ses papiers, Philippe a été jeté à la mort. » La mort de son fils est une vengeance politique. Présenter Philippe comme gagné à l'anarchie est « odieux et imbécile ». Il décide de mener sa propre enquête (« vont arriver une foule de renseignements terribles et concordants que je tais ici ») et porte plainte contre X pour homicide volontaire et détournement de mineur.

Pendant plus d'un an, le juge d'instruction poursuit ses investigations tandis que L'Action française mène aussi son enquête. Au début de 1925, apprenant que le juge d'instruction va rendre une ordonnance de non-lieu, Léon Daudet dépose le une nouvelle plainte qui cette fois vise nommément le commissaire Colombo qui aurait été l'exécuteur, trois hauts fonctionnaires de la Sûreté Générale (dont le Contrôleur général Lannes beau-frère de Poincaré) et Le Flaouter. Le juge d'instruction est dessaisi et une nouvelle instruction confiée à un magistrat de la cour d'appel. Les résultats de cette nouvelle enquête sont tout aussi négatifs et, le , la cour, après avoir examiné les arguments de Léon Daudet (au nombre de six[alpha 5] : invraisemblance du suicide, contradictions du chauffeur de taxi, absence de balle dans le canon du pistolet, découverte suspecte de la douille de la cartouche dans le taxi dix jours après le drame, absence de trace de balle dans le taxi, invraisemblances contenues dans le récit de la surveillance du devant la librairie Le Flaouter où dix policiers expérimentés laissent Philippe Daudet sortir de la librairie) retient la thèse du suicide et rend une ordonnance de non-lieu. Le Procureur général a conclu son réquisitoire en estimant que les anarchistes connaissaient l'identité de Philippe et avaient résolu d'exploiter sa présence parmi eux « en le faisant arrêter comme anarchiste pour provoquer ainsi un scandale retentissant ». Philippe Daudet, ayant fini par éventer la machination, se serait tué de désespoir « parce que le suicide lui apparaissait comme la seule solution possible[15] ».

L'opinion publique est divisée : ainsi, alors que L'Humanité qualifie cette affaire d'« énigme historique[16] », la thèse de l'assassinat semble être retenue par Édouard Herriot, André Lefèvre, ainsi que par les anarchistes Vidal[17] et André Colomer qui, à la suite de cela, quitte Le Libertaire et fonde L'Insurgé. Dans le no 28 du de cet hebdomadaire, relatant le procès, Colomer rejoint Léon Daudet dans son accusation de l'État, et rapporte que Edmond Du Mesnil, directeur du Rappel, Pierre Bertrand, rédacteur en chef du Quotidien accusent Le Flaouter d'être, « par ses machinations avant, et par son silence après », « comptable du sang versé de Philippe Daudet ».

Condamnation de Léon Daudet

Léon Daudet continue à être persuadé que son fils a été assassiné et placé, mortellement blessé, dans le taxi. Il se méfie de la justice en raison de l'acquittement de Germaine Berton[18], qui avait revendiqué le meurtre du royaliste Marius Plateau. La Cour de cassation rejette son pourvoi. Il écrit alors de nombreux articles dans L'Action française où il dénonce violemment la Sûreté générale, le chauffeur de taxi Bajot, le libraire Le Flaouter et même le gouvernement républicain. Ces attaques confuses et violentes lui causent des ennuis judiciaires. Léon Daudet fait l'objet d'une plainte en diffamation de la part du chauffeur de taxi Bajot[alpha 6] qu'il a accusé sans preuve d'être un agent de la police[17], ce qui lui vaut d'être condamné à 1 500 francs d’amende et cinq mois de prison. Après une reddition spectaculaire, il est incarcéré à la prison de la Santé le , tandis que Le Figaro, Le Soir, et Le Temps en appellent à la clémence pour le père, suivis d'une pétition rassemblant Anna de Noailles, Paul Valéry, Henri Bernstein, et Paul Bourget[19]. Grâce à l'intervention de Charlotte Montard, il parvient à s'évader à la suite d'un faux coup de téléphone et s’enfuit en Belgique. À la suite de cette évasion rocambolesque, la presse française ridiculise le ministère de l’Intérieur et la Sûreté générale. Daudet est gracié par Daladier le , et il rentre en France.

Les anarchistes se sont très tôt dissociés de l'affaire, rappelant n'avoir jamais été en contact avec Philippe Daudet avant le .

Notes et références

Notes

- Si Eugen Weber écrit dans un premier temps que certains points de l'affaire restent troubles (Weber 1985, p. 196), il retient finalement le fait que Philippe Daudet s'est bel et bien suicidé : « le désespoir qui, auparavant déjà lui suggérait le suicide, put maintenant lui sembler plus décisif, et Philippe leva son pistolet. » (Weber 1985, p. 199).

- Sa boutique se trouvait 46 bd Beaumarchais à l’angle de la rue du Chemin-Vert

- Le procureur général Scherdlin dit dans son réquisitoire de 1925 : « Il convient surtout de retenir que, jusqu'à la publication du numéro spécial du Libertaire, M. Léon Daudet avait accepté l'idée que son fils s'était suicidé. » Larpent 1925, p. 64.

- Numéro 253 bis. Le journal, qui va devenir quotidien, est encore hebdomadaire à cette date.

- Les arguments de Léon Daudet sont discutés dans cet ordre par le procureur général Scherdlin dans son réquisitoire. Larpent 1925, p. 59.

- Eugen Weber estime que la déposition du chauffeur de taxi comporte « quelques incohérences », tout en estimant « incroyable » la thèse de Léon Daudet.

Références

- « le suicide, le , du fils de Léon Daudet, Philippe Daudet, adolescent perturbé. » Jacques Prévotat, L'Action française, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? », 2004, p. 35.

- Weber 1985, p. 196.

- Weber 1985, p. 191.

- Weber 1985, p. 198.

- Weber 1985, p. 192-193.

- Weber 1985, p. 193.

- Weber 1985, p. 198. La première de ces lettres sera publiée par Le Libertaire quelques jours après sa mort.

- Stéphane Giocanti, Maurras. L'Ordre et le Désordre éd. Flammarion, 2006, p. 299.

- « philippepoisson-hotmail.com.ov… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Weber 1985, p. 194.

- S. Giocanti, op. cit., p. 299.

- Le grand secret de Germaine Berton.

- Georges Vidal, Devant la calomnie, Le Libertaire, no 254, .

- Cette lettre est reprise dans Tracts surréalistes et déclarations collectives, éd. José Pierre, Éric Losfeld, 1980.

- Réquisitoire du procureur général Scherdlin Larpent 1925, p. 229.

- L'Humanité, , cité par E. Weber, op. cit., p. 196.

- Weber 1985, p. 197

- Weber 1985, p. 195.

- S. Giocanti, op. cit., p. 321.

Voir aussi

Bibliographie

- Eugen Weber, L'Action française, Fayard,

- Laurent Bourdelas, Le Paris de Nestor Burma - L'Occupation et les Trente Glorieuses de Léo Malet, L'Harmattan, 2007, revient sur la vision de Malet sur cette affaire.

- Henry Bordeaux, Procès politiques : Germaine Berton, Philippe Daudet, dans Écrits de Paris, no 199, 1961, p. 56-64.

- René Breval, Philippe Daudet a bel et bien été assassiné, Paris, Éditions du Scorpion, 1959.

- Marthe Daudet, La Vie et la Mort de Philippe, Paris, Arthème Fayard et Cie, 1926.

- Marcel Guitton et André Seguin, Du scandale au meurtre. La mort de Philippe Daudet, Paris, Les Cahiers de la Quinzaine, 1925.

- Georges Larpent, L'affaire Philippe Daudet d'après le réquisitoire Scherdlin. Le procureur général au secours des assassins, Librairie de L'Action française,

- Louis Noguères, Le suicide de Philippe Daudet, plaidoirie prononcée les 12 et devant la cour d'assises de la Seine, Paris, Librairie du travail, 1926.

- Gabriel Oberson, Une cause célèbre : la mort de Philippe Daudet. État de la question à l'issue du procès Bajot, Fribourg, Imprimerie de L. Delaspre, 1926.

- Maurice Privat, L'énigme Philippe Daudet, Paris-Neuilly, « Les Documents secrets », 1931.

- Georges-Michel Thomas, Le Flaouter et l'affaire Daudet, dans Cahiers de l'Iroise, nouvelle série, 33e année, no 1, 1986, p. 56-57.

- Léon Daudet, La police politique : Ses moyens et ses crimes, (chapitre VI), Denoel et Steele, Paris, 1934

- Stefan Zweig, L'odyssée et la fin de Pierre Bonchamps, la tragédie de Philippe Daudet, (Irrfahrt und Ende Pierre Bonchamps. Die Tragödie Philippe Daudets), Neue Freie Presse, Vienne, 1926.

Liens externes

- Eugen Weber, Action française: royalism and reaction in twentieth century France, Stanford University Press, 1962.

- Albert Marty, L'Action française racontée par elle-même, Nouvelles Éditions Latines, 1968.