Accordéon en Bretagne

L'accordéon est un instrument central de la musique traditionnelle de Bretagne. S’il n’est arrivé que tardivement dans la tradition musicale bretonne, il s'est imposé dans le répertoire breton[1].

La pratique de l’accordéon chez les sonneurs et musiciens de groupe en Bretagne *

| |

| Domaine | Musiques et danses |

|---|---|

| Lieu d'inventaire | Bretagne Haute-Bretagne Basse-Bretagne |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | |

La pratique musicale liée à l'accordéon en Bretagne est inscrite à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France.

Historique

En Bretagne, l’accordéon diatonique n’arrive que tardivement (première trace dans une noce en 1880 près de Rennes)[2], mais se répand très vite dans toute la région[3]. Cependant, son apparition ne fait pas que des émules. Alors qu’aujourd’hui[4], il représente un instrument clé de la musique bretonne, il est à cette époque très mal vu car faisant obstruction totale aux instruments alors en vogue (vielle à roue, violon, biniou…)[5]. Il est même surnommé « boest an diaoul » (boîte du diable) en Basse-Bretagne par le clergé qui voyait d'un très mauvais œil la pratique des danses en couple où l'on se frottait entre partenaires, à l'inverse des danses en chaîne beaucoup plus sages[6]. Mais l’accordéon reprend des classiques de la musique bretonne et sa modernité attire[7], ce qui permet de diffuser ces traditions musicales. L’instrument est également adapté aux pratiques musicales régionales, et notamment à celle des sonneurs et musiciens de groupe. Les répertoires sont eux aussi rendus conformes à la pratique instrumentale, tandis que des répertoires plus modernes sont créés directement pour l’accordéon.

L'accordéon chromatique arrive en Bretagne dans les années 1930[5]. Il va parvenir à remplacer l’accordéon diatonique et se réapproprier le répertoire breton. Il se fait surtout entendre dans les mariages et pour animer les bals, y compris là où l’accordéon diatonique n’avait pas réussi à s’implanter, faisant alors de l’accordéon un instrument phare de la culture bretonne. Malgré cela, la pratique de l’accordéon décline jusqu’aux années 1960[5]. C’est à cette époque que l’on s’aperçoit de la disparition des musiques régionales et traditionnelles, des collectes sont donc mises en place pour inventorier et enregistrer le répertoire de la musique et des chants bretons (Dastum a ainsi enregistré plus de 700 joueurs d’accordéon chromatique et diatonique). Ces collectes ont permis de revitaliser la pratique de l’accordéon en Bretagne, cela a permis aux plus jeunes de redécouvrir leur patrimoine et a suscité beaucoup de vocations d’accordéoniste amateur. La renaissance de la musique traditionnelle complète le mouvement régionaliste breton des années 1970-80, avec la réaffirmation de la culture bretonne, notamment à travers la musique.

Avec l’arrivée du fest-noz, l’accordéon a su trouver une place dans ce nouveau genre musical breton et s’impose à nouveau comme élément phare des instruments de musique en Bretagne. Il est alors de beaucoup de fêtes, certaines lui sont même pleinement consacrées et les rassemblements d’accordéonistes se multiplient face à leur succès. Des concours d’accordéons sont également mis en place. Les deux types d’accordéons bénéficient depuis les années 1990 de la même notoriété et sont utilisés dans les mêmes proportions[8].

Pratique de l’accordéon en Bretagne

Sonneur d’accordéon

Le sonneur joue généralement seul. Sa musique n’est ni arrangée ni harmonisée. Deux sonneurs ou plus peuvent jouer ensemble, mais il s’agira de la même mélodie, non harmonisée. Le sonneur exerce sa musique en particulier lors des noces, pour animer le cortège, les danses et le repas. En plus de la connaissance de l’accordéon, il doit donc avoir un certain talent à animer les soirées[9]. Le jeu en solo du sonneur lui demande de mettre en place un jeu cadencé et rythmé, qui rendra la musique entrainante, même avec un seul instrument. Le répertoire est à l’origine plutôt traditionnel, mais au fil du temps, les sonneurs d’accordéon se sont modernisés et ont adopté des styles comme la musette. Aujourd’hui, la pratique de sonneur est un peu effacée par le fest-noz. Il est difficile pour eux de s’exprimer musicalement en solo[9]. Cependant, ils s’efforcent à maintenir et sauvegarder leur pratique, d’autant plus que le fest-noz ne reprend pas tout le répertoire traditionnel breton. Les contre-danses et danses en couple par exemple ne survivent que grâce à la pratique de l’accordéon « sonné ».

Accordéoniste de groupe

Les accordéonistes de groupe sont généralement présents dans les groupes de fest-noz. Le fest-noz est né avec le renouveau de la musique bretonne dans les années 1970. Les groupes sont formés de 4 à 7 musiciens, avec des instruments traditionnels de Bretagne (bombarde, accordéon, biniou…) mais aussi des instruments plus modernes et internationaux (guitare, batterie, flûte traversière, synthétiseur…)[10].

La pratique de l’accordéon en groupe diffère grandement de la pratique en solo. Ici, il faut s’accorder avec les autres musiciens. La musique est donc arrangée, harmonisée et parfois même amplifiée, modifiant totalement le jeu de l’accordéon. Cependant, celui-ci garde une place prépondérante dans le groupe de fest-noz. Bien souvent, ce sont les autres instruments qui s’accordent à lui dans le groupe, bien que l’on ne puisse pas généraliser cette idée. En effet, même au sein du fest-noz, on relève différents styles de jeu[10].

Enfin, avec les groupes de fest-noz, les accordéonistes ont dû se réapproprier des morceaux traditionnellement chantés ou joués sur d’autres instruments, ce qui a de nouveau conduit à l’élargissement du répertoire, comme lors de l’arrivée de l’accordéon en Bretagne[11].

Yann Loïc Joly avec Carré Manchot

Yann Loïc Joly avec Carré Manchot.jpg.webp)

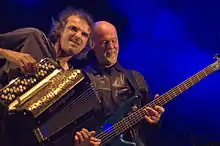

Loig Troël avec Diwall

Loig Troël avec Diwall Nicolas Rozé avec Digresk

Nicolas Rozé avec Digresk

Janick Martin avec Hamon Martin Quintet

Janick Martin avec Hamon Martin Quintet

Enseignement

Selon un recensement réalisé en 2019, l'accordéon est présent dans 14 des 17 établissements classés de la région Bretagne[12]. Il y a un enseignement du chromatique dans 7 conservatoires et du diatonique dans 10 conservatoires (et dans trois conservatoires les deux instruments sont enseignés).

Bibliographie

- (Collectif), Accordéon diatonique. Itinéraire bis, coll. Modal, éd. Famdt, 1997.

- (Collectif), Musique bretonne. Histoire des sonneurs de tradition, édition Chasse‐Marée / ArMen, Douarnenez, 512 pages, 1996.

- Defrance (Yves), Musiques traditionnelles de Bretagne 1 – Sonnoux et sonerien,‐ édition Skol Vreizh, 84p., 1996.

- Defrance (Yves), Musiques traditionnelles de Bretagne 2 – Etude du répertoire à danser, édition Skol Vreizh, 84p., 1998.

- Dour (Yann), Accordéon diatonique en Bretagne gallèse, éd. Breizh Hor Bro, 1984.

- Lasbleiz (Bernard), Boest an Diaoul (la boîte du diable). L’accordéon en pays de gavotte suivi d’un recueil de morceaux pour accordéon diatonique, éd. Dastum / Anche libre, 1987.

- Bardoul (Patrick), Musique à danser de Haute-Bretagne pour accordéon diatonique. Vol.1 : Pays rennais, Coglais, Pays de Dol, Vendelais, édition La Bouèze, 2003.

- Defrance (Yves), Traditions populaires et industrialisation. Le cas de l’accordéon, in Ethnologie française, XVIè, 1984/3, p.223-236.

- Lasbleiz (Bernard), Accordéon diatonique. Le style ancien (première partie), in Musique Bretonne, n°185, 2004, p.32-33.

- Lasbleiz (Bernard), Accordéon diatonique et jazz-band dans les Monts d’Arrée. 1re partie : 1935 - 1940, les années Ménez, in Musique Bretonne n°110, 1991, p.3-7.

- Lasbleiz (Bernard), Accordéon diatonique et jazz-band dans les Monts d’Arrée. 2e partie : les années1940-1950, les années chromatiques, in Musique Bretonne n°110, 1991, p.3-7.

- Lasbleiz (Bernard), Boest an aotrou Doue. L’accordéon diatonique en 1856, in Musique Bretonne n°187, 2004, p.32-33.

- Morvan (Christian), L’accordéon en 1850. Un instrument à jouer sans maître et sans voir la musique !, in Musique Bretonne n°184, 2004, p. 34-35.

- Lasbleiz (Bernard), La 61e gavotte, ou sur les traces d’Yves Ménez, accordéoniste de Scrignac et compositeur de gavottes (1905-1983), in Musique Bretonne n°76, 1987.

- Jacques Caplat, Le geste technique transforme l’intention : l’évolution de l’accordéon diatonique en Bretagne (thèse de doctorat), Paris Sciences et Lettres (ComUE), École des hautes études en sciences sociales, (lire en ligne)

Notes et références

- L’accordéon en Bretagne (sonneurs et musiciens de groupe), fiche d'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, page 1

- L’accordéon en Bretagne (sonneurs et musiciens de groupe), fiche d'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, page 8

- Selon l’ethnomusicologue Yves Defrance (Defrance (Yves), Musiques traditionnelles de Bretagne – 1 – Sonnoux et sonerien, éditions Skol Vreizh, 1996.), on en recense 8000 dans les années 1920

- En 2015, et depuis la seconde moitié du XXe siècle

- L’accordéon en Bretagne (sonneurs et musiciens de groupe), fiche d'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, page 9

- Martial Le Corre, Les sonneurs bretons, Éditions Sutton, coll. « Mémoire en images », , 224 p. (ISBN 978-2-813806-19-2)

- Histoire de l'accordéon sur le site de DASTUM

- L’accordéon en Bretagne (sonneurs et musiciens de groupe), fiche d'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, page 10

- L’accordéon en Bretagne (sonneurs et musiciens de groupe), fiche d'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, page 5

- L’accordéon en Bretagne (sonneurs et musiciens de groupe), fiche d'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, page 6

- L’accordéon en Bretagne (sonneurs et musiciens de groupe), fiche d'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, page 7

- https://www.conservatoiredeparis.fr/sites/default/files/Recherche-Editions/LHERMET_Vincent_Accordeon-dans-les-conservatoires-classes-France-2019.pdf