Vielle à roue

La vielle à roue est un instrument à cordes, frottées par une roue en bois au lieu d'un archet. La roue est tournée avec une manivelle de la main droite, pendant que la main gauche du musicien joue la mélodie sur un clavier.

| Vielle à roue | |

Vielle vers 1980 | |

| Classification | Instrument à cordes frottées |

|---|---|

| Famille | Instrument à cordes |

| Instruments voisins | Violon Nyckelharpa Vielle organisée/Lira organizzata Viola organista |

| Tessiture | sol3 à sol5 (vielle sol-do) ré4 à ré6 (vielle ré-sol) |

| Facteurs bien connus | Pajot, Pierre Louvet, Jean Louvet, Boudet père & fils à Jenzat, Jacques Grandchamp, Denis Siorat, Philippe Mousnier, Kerboeuf, Sébastien Tourny, |

Histoire de la vielle à roue

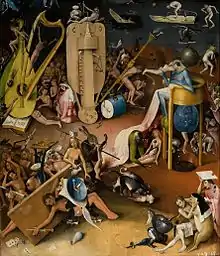

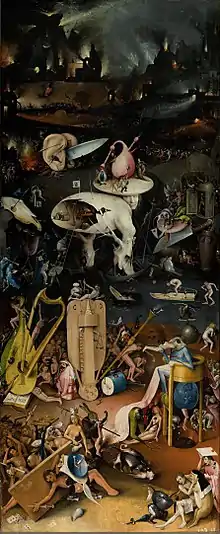

La vielle à roue naît vraisemblablement au XIIe siècle dans une abbaye bénédictine allemande en Europe centrale. De là, elle se diffuse[1]. On trouve dès la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle de nombreuses représentations sculptées qui en témoignent, de l'Espagne jusqu'en Angleterre. Plus tard, elle apparaît sur des stalles de bois[2], puis est représentée en peinture dès le XVIe siècle, notamment par Jérôme Bosch. D'abord instrument de cour pour qui Batton et Vivaldi ont écrit quelques pages, la vielle fut détrônée par le piano-forte et son usage fut alors plutôt réservé aux musiciens de rue.

À la fin du XVIIe siècle, l'aspect de la vielle est encore simple et rustique, d'une forme à peu près carrée (on l'appelle alors « chiffonie »). C'est seulement à la fin du siècle qu'un luthier de Versailles commence à monter des mécanismes de vielle sur des corps de guitare ou de luth. Cela donne aux instruments un ton plus doux et en même temps plus fort que celui des vielles anciennes. Au cours du XVIIIe siècle, des instruments construits avec beaucoup de soin et richement ornés font leur entrée à la cour. Les luthiers Guersan, Lambert, Louvet, Varquain et Salomon étaient les plus performants vers le milieu du siècle. Pendant cette période, beaucoup d'œuvres ont été composées pour cet instrument, entre autres les six sonates Il Pastor Fido de Nicolas Chédeville (qu'il fait attribuer à Antonio Vivaldi).

La révolution française va provoquer un second changement profond de l'usage de la vielle, qui revient alors dans le domaine des instruments régionaux et populaires.

Au XIXe siècle, elle tombe en désuétude avant que le Berry ne s’empare de l’instrument ainsi que de la cornemuse pour en faire ses emblèmes. La société des Gâs du Berry[3], fondée par Jean Baffier en 1888, conforte cette réputation, mais il existe aussi de nombreux témoignages écrits, iconographiques (cartes postales notamment) et enregistrés de l'utilisation de l'instrument en Bourbonnais, en particulier à Jenzat, centre historique de lutherie de la vielle à roue et où existe un musée qui lui est consacré [4], en Bretagne francophone ou Pays Gallo, dans les Landes de Gascogne, en Flandres et en Wallonie, ainsi qu'en Hongrie, où l'instrument est dénommé « tekerőlant » (littéralement « luth tournant », ou « luth rotatif »). Elle est aussi connue dans d'autres pays européens, par exemple en Angleterre sous le nom de « hurdy-gurdy », en Allemagne sous le nom de « Drehleier » ou en Espagne sous les noms de « zanfona » ou « sinfonía ». Au XXe siècle, dans les années 1960 et 1970, le mouvement folk se l’approprie de nouveau avec des musiciens tels que Claude Flagel, et les groupes dits « folk » se constituent.

Depuis, l’instrument est en constante évolution : on l’électrifie et la vielle électroacoustique apparaît. Certains utilisent beaucoup l'électroacoustique de la vielle, comme Grégory Jolivet, Yann Gourdon, Valentin Clastrier, Sébastien Tron ou encore Alexis Vacher (ALEK) pionnier de la vielle assistée par ordinateur. D’autres, comme Patrick Bouffard, continuent à explorer la vielle dans sa simplicité en faisant plutôt varier les mélanges de styles musicaux. On citera quelques viellistes célèbres tels que Gilbert Malochet (1859-1945), Gaston Guillemain (1870-1965), Georges Simon (1902-1986, qui a formé Claude Taillade, Gilles Chabenat, Jean François Dutertre, René Zosso, Dominique Regef, Évelyne Girardon, etc.), et Gaston Rivière (1909-2004) dont les professeurs furent G. Malochet et G. Guillemain. Il faut mentionner aussi André Dubois, dernier rescapé de cette tradition, dont la Méthode de vielle fait toujours référence.

Aujourd’hui, l’instrument continue à évoluer : on affine toujours et encore la qualité de la vielle et les luthiers sont en quête d’un son pur et précis. L’intérêt pour la vielle a grandi, on la retrouve parfois même dans les compositions modernes de la chanson francophone (Stephan Eicher, Olivia Ruiz, Arcade Fire, Stille Volk, ou encore Yves Jamait), mais aussi dans le folk metal, tel les groupes Ithilien et Eluveitie. Elle trouve toute sa place également dans la variété (Gilles Chabenat a joué dans des albums de Véronique Sanson et Jean-Jacques Goldman) et dans les musiques du monde (Sébastien Tron a notamment joué et enregistré avec la chanteuse activiste amérindienne Pura Fé, et le chanteur sénégalais Souleymane Faye). Son usage s'étend même dans l'univers du cinéma avec son apparition dans la bande-son du film The Rover de David Michôd.

L’apprentissage de la vielle est, depuis les années 1970, possible dans certains conservatoires (Clermont-Ferrand, Autun, Bourges, Vierzon, Nevers, Vichy, Montluçon) avec des maîtres-sonneurs comme Jacky Aucouturier à Châteauroux, qui y fonde la première classe de vielle de France en 1977, ou Jean-François « Maxou » Heintzen dans le Bourbonnais.

Le conservatoire à rayonnement régional de Limoges a également vu la création du premier département de musique traditionnelle de France, en 1987. La classe de vielle à roue y a été fondée puis dirigée par Philippe Destrem, qui enseigne également la cornemuse.

Facture

Deux cordes, appelées chanterelles, passent par le clavier ; leur longueur de vibration est changée par l'action des touches appelées sautereaux.

Le sautereau est un élément du clavier de la vielle à roue qui comprend des tiges coulissantes pour chaque note. Les sautereaux sont fixés sur chaque tige par groupe de deux (deux cordes en chanterelles) et permettent, comme le doigt du violoniste, de déterminer la partie de corde vibrante. Après appui sur la tige du clavier, celle-ci est rejetée par la vibration des cordes, faisant ainsi reculer la paire de sautereaux.

Un nombre variable de cordes, passant hors du clavier, émettent chacune un son, formant ainsi un accord continu : ce sont les bourdons (gros bourdon, petit bourdon, mouche et corde de chien ou trompette).

Au-dessous des bourdons se trouvent parfois des cordes sympathiques, dont la vibration est déclenchée par la vibration des autres cordes et qui donnent au ton un caractère plus doux, en vibrant plus longtemps et plus discrètement.

Parmi les bourdons, une corde particulière donne cette caractéristique originale de la vielle qui est de pouvoir rythmer une mélodie. Cette corde ne passe pas sur un chevalet fixe, mais repose sur une petite pièce de bois appelée le « chien », elle-même maintenue sur la table d'harmonie par la pression de la corde. Lorsque cette corde vibre suffisamment, la pièce de bois vibre alors sur la table, et génère un son comparable à un grésillement. L'instrumentiste produit cette vibration par une frappe de la manivelle, que l'on appelle détaché ou « coup de poignet ».

Plusieurs luthiers contemporains se sont investis dans la création de nouveaux modèles expérimentaux de vielle, notamment des vielles de grande taille, comme Philippe Destrem et Jean-Michel Ponty en France en 2000 (« très grosse vielle » exposée au Musée des musiques populaires de Montluçon)[5] - [6], et The Bosh Ensemble aux États-Unis avec une vielle de dix pieds inscrite au Livre Guinness des records en 2016[7].

Vielles à roue électro-acoustiques, électriques et électroniques

C’est en 1987 que le luthier Denis Siorat met peu à peu au point l’adjonction de plusieurs micros dans le corps de l’instrument. Valentin Clastrier, puis l’année d’après, Françoise Bois Poteur l’ont fait évoluer chacun, suivant le répertoire qu’ils souhaitaient aborder. Chaque micro rentrait dans les canaux d’une table de mixage, ce qui permettait d’y appliquer des effets. Quelques années plus tard, une nouvelle génération de vielleux se sont inspirés de ces essais en remplaçant tout ce matériel par un ordinateur.

Dans la musique pop, en particulier dans la musique populaire néomédiévale, on utilise des vielles à roue électriques, dans lesquelles des micros électro-magnétiques transforment la vibration de ses cordes en signaux électriques. Comme pour les guitares électriques, les signaux sont transmis à un amplificateur d'instrument ou reproduits par un synthétiseur sous une forme modifiée[8].

Les vielles à roue électroniques, par contre, se débrouillent complètement sans cordes. Les signaux des cordes mélodiques sont purement générés électroniquement par les touches et également en combinaison avec la rotation de la roue. Les signaux pour les cordes de bourdons et les collets sont générés par les mouvements de manivelle de la roue. Selon l'équipement technique de l'appareil, le signal audio numérique peut être émis directement via un processeur et une carte son intégrés. L'échange de données des informations musicales entre la vielle à roue et les ordinateurs, échantillonneurs ou synthétiseurs connectés est géré via l'interface MIDI[9].

En 2014, Marcus Weseloh met au point la MidiGurdy, un prototype commercialisé de vielle à roue totalement numérique, dont il fabrique une centaine d’exemplaires jusqu’en 2021.

En 2018, avec l’aide des doubles compétences de Barnaby Walters (luthier et informaticien anglais), le vielliste français Sébastien Tron établis une nouvelle métamorphose sur sa vielle (initialement fabriquée par Denis Siorat en 1991) : avec l’ajout d’un arduino embarqué combiné à un programme informatique temps réel, il propulse la vielle dans le monde des instruments polyphoniques et crée un instrument augmenté qui cumule un usage acoustique, électroacoustique et numérique (MIDI), nouveau terrain d’expression au service des artistes et créateurs contemporains.

Notes et références

- Christian RAULT, L’organistrum ou l’instrument des premières polyphonies écrites occidentales : étude organologique, iconographie, Paris, Aux amateurs de livres, (lire en ligne)

- Singe jouant de la vielle à roue, 1492-1500, Saint-Martin-aux-Bois, France

- « La société des Gâs du Berry » (consulté le )

- « MAISON DU LUTHIER / MUSÉE À JENZAT »

- « La très grosse vielle, musique géante », sur laluzege.chez-alice.fr (consulté le ).

- AVEC en Limousin (GéoCulture - Le Limousin vu par les artistes), « Très grosse vielle », sur geoculture.fr, (consulté le ).

- « Steven Jobe et The Bosh Ensemble (Rhode Island É.U) », sur chantsdevielles.com (consulté le ).

- (de) Aylin Izci, « Alles andere als altmodisch: die elektrische Drehleier » [« Tout sauf démodée : la vielle électrique »], sur enemy.at, (consulté le )

- (en) Banshee in Avalon, « A Hurdy Gurdy and MIDI controller », sur audiofanzine, (consulté le )

Galerie

_Affresco_Chiesa_2.JPG.webp)

L'Enfer, Jérôme Bosch

L'Enfer, Jérôme Bosch Panneau droit du Jardin des délices, Jérôme Bosch (1503-1504)

Panneau droit du Jardin des délices, Jérôme Bosch (1503-1504) Le Couronnement de la Vierge, fresque de l'église San Simpliciano de Milan, Ambrogio Borgognone (1515)

Le Couronnement de la Vierge, fresque de l'église San Simpliciano de Milan, Ambrogio Borgognone (1515)

Kermesse de village, Cornelis Dusart (v. 1700)

Kermesse de village, Cornelis Dusart (v. 1700) ?, Ferdinand Marohn (1847)

?, Ferdinand Marohn (1847)

Voir aussi

Bibliographie

.jpg.webp)

- Françoise Bois-Poteur et Nicole Pistono, La vielle à roue en France : répertoire et mentalités, La vielle dans tous ses états en Provence, (ISBN 978-2-9539279-1-7 et 2-9539279-1-3, OCLC 805053544, lire en ligne).

- Fustier Paul (2006), La vielle à roue dans la musique baroque française : instrument de musique, objet mythique, objet fantasmé ?, Thèse de doctorat de l'Université Lumière-Lyon2 (Faculté des lettres, sciences du langage et arts), sous la direction de Pierre Saby, soutenue le .

- Collectif, Conception, réalisation, maquette Jean-Loup Fontana, Michel Foussard, Sansougna, La vielle à roue dans les Alpes méridionales, Nice, Art et Culture des Alpes-maritimes (ACAM), , 96 p. (ISBN 2-906700-11-8).

- Cahiers des Alpes-maritimes n°9 édité par le Conseil Général des Alpes-Maritimes (ACAM). Le cahier constituait le catalogue de l’exposition « Sansougna, La vielle à roue dans les Alpes méridionales ». Presses d’Imprimix Nice.

- Yves Labbé, « Victor Gautier, sonneur de vielle : « J’ai marié trois générations ! » », ArMen, no 49, , p. 32-45

- Jean-François Chassaing, La Vielle et les Luthiers de Jenzat, éd. Aux Amoureux de Science, Combronde, 1987, 144 pages.

- Jean-François Chassaing, Joueurs de vielle en France 1857-1927, collection Musiques populaires inédites, éd. Maison du Luthier/Musée, Jenzat, 2014, 143 pages. (ISBN 9782950090744).

- Collectif, Vielle à roue, Territoires illimités, collection Modal, éd. F.A.M.D.T., Saint-Jouin-de-Milly, 1996, 191 pages (ISBN 2910432068)

- André Dubois, Méthode de Vielle en 12 leçons, éd. à compte d'auteur, Chavignol, 1976, imp. Delayance, 40 pages.

- André Dubois, Méthode de Vielle (2e édition), éd. à compte d'auteur, Chavignol, 1985, imp. Delayance, 40 pages.

- Florence Getreau, Les Amis de la Vielle de Jenzat, Le Trésor des Luthiers. Catalogue et histoire des collections de la Maison du luthier / Musée à Jenzat (Allier), éd. par Les Amis de la vielle de Jenzat - CRMT, Jenzat, 2013, 131 pages (ISBN 2950299105).

- Laurent Tixier, La Vielle en Vendée. Enquête sur un instrument de musique traditionnelle, éd. C.A.D., Saint-Jean-de-Monts, 1988, 63 pages (ISBN 2950299105).

- Didier Perre, Les joueurs de vielle à roue en Haute-Loire (1860-1950) à la lumière des registres des luthiers de Jenzat : in Cahiers de la Haute-Loire 2017, Le Puy-en-Velay, Cahiers de la Haute-Loire, .

Liens externes

- « L'instrument rare — Vielle à roue », sur Youtube, démonstration et explication du fonctionnement et de quelques utilisations.

- Musiconis, projet sur la représentation du son au Moyen Âge

- Ressources relatives à la musique :

- MusicBrainz

- (en + mul) Musical Instruments Museums Online

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

.jpg.webp)