Abbaye Saint-Martin-des-Glandières

L’abbaye Saint-Martin-des-Glandières à Longeville-lès-Saint-Avold est une ancienne abbaye bénédictine fondée au VIe siècle dépendant du diocèse de Metz.

| Abbaye de Saint-Martin-des-Glandières | |

Abbaye Saint-Martin-des-Glandières de Longeville-lès-Saint-Avold. | |

| Ordre | Ordre de Saint-Benoît |

|---|---|

| Fondation | 587-1685 |

| Diocèse | Diocèse de Metz |

| Localisation | |

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

| Commune | Longeville-lès-Saint-Avold |

| Coordonnées | 49° 07′ 00″ nord, 6° 38′ 23″ est |

Héraldique

De gueules à trois glands mouvants d’argent. Ce sont les armes de l'abbaye Saint-Matin-des-Glandières, reprises par la commune de Longeville-lès-Saint-Avold. On retrouve ce blason dans les armoiries de la famille des Hennezel, maîtres verriers qui possédaient une verrerie sur les terres de l'abbaye de Longeville-lès-Saint-Avold dès 1626.

Origine du nom

Le monastère est construit dans les forêts du pagus Glanderriensis (« pays de La Glandière ») entre les rivières Nied et Sarre. Dédié à saint Martin, il adopte le nom latin monasterium Sancti Martini Glanderiensis et apparaît sous la forme de S. Martini dans la charte de Louis le Germanique en l’an 875. Au Xe siècle, il est noté sous la forme de Glanderiensi monasterio dans un martyrologe annonçant la fête des fondateurs. Cité pour la première fois en français en 1274, son nom apparaît sous la forme de Saint Martin de la Glandière. En allemand, il est qualifié de Sankt Martin im Eichengrund. En 1314, ce nom se retrouve joint au nom de Longeville : Longavilla juxta Sanctum Martinum in Glandaria. Au XIVe siècle, le cartulaire du monastère indique Saint Martin en Glandières. En 1684, l’historien Louis Bulteau écrit Saint Martin des Glandières. L’Armorial général d’Hozier de 1696 écrit Saint-Martin-de-Glandières. Au XXe siècle, la communauté de paroisses de Longeville adopte le nom de Saint-Martin-en-Glandières. La dénomination usuelle en est aussi Saint-Martin-des-Glandières.

Histoire

Le duc d’Aquitaine Arnoult Bodogisel, père d’Arnoul, évêque de Metz, fonde le monastère Saint-Martin-des-Glandières vers 587. S’étant séparé de sa femme Oda par consentement mutuel, il bâtit ce monastère et y passa le reste de ses jours dans la piété[1]. Le monastère prit le nom de Glandiera (Glandières) et fut consacré sous l’invocation de la sainte Vierge et de saint Martin aux Chênes[2]. Les premiers moines présents dans l’abbaye furent saint Digne et saint Undo. Arnoult Bodogisel est considéré comme le troisième abbé du monastère. Vers 765, la liste des moines de l’abbaye de Saint-Martin, conservée à l’abbaye de Reichenau[3] nous donne cinquante-et-un moines. Le père abbé Rabigaudus en assure la direction. Louis le Débonnaire accorde un titre à l’abbaye en l’an 836. En 875, le roi Louis le Germanique fait restituer à l’abbaye des biens dont elle avait été spoliée[4]. Il s’agissait des propriétés de Grinstadt et de Martinsheim (dans le Palatinat) dont les moines avaient été spoliés par Charles-Martel. Un autre document de 836 délivré par Louis le Pieux et corroboré en 1421 par l’empereur Sigismond, rappelle aussi cet événement[5]. Odoacre, un prince local, offre en 991 aux moines de Longeville sa villa de Many et ses terres de Mainvillers. En l’an 1000, l’évêque de Metz Adalbéron II restitue à l’abbaye l’église de Hellimer.

Une charte de l’évêque de Metz de 1121 confirme l’appartenance du village de Bambiderstroff dans les biens de l’abbaye Saint-Martin-des-Glandières ainsi que le village d’Ucelsdorf (Ittersdorf en Sarre). Le village de Dourd’hal est également fondé par l’abbaye. En 1204, on consacre la première église abbatiale.

En 1215, l’abbé Vulperus ajoute un hôpital au bâtiment. En 1427, l’église abbatiale est reconstruite. L’abbaye ne fut pas touchée par la Réforme protestante mais les attaques et les pillages successifs par les troupes d’Albert de Brandebourg en octobre 1552, par les Suédois en 1635, les troupes de Turenne et enfin par les Luxembourgeois en 1672, ruinent le monument. En 1685, avec l’aide de Louis XIV, dom Hilaire de Bar restaure l’abbaye. En 1790, il n’y a plus que onze religieux dans l’abbaye.

En 1792, le bâtiment est vendu à Charles-Frédéric Durbach, administrateur départemental, pour la somme de 101 000 livres. La bibliothèque monastique est transférée à Metz, tandis que le nouveau propriétaire détruit en 1793 l’église abbatiale ainsi qu’une aile du bâtiment et construit une distillerie de pommes de terre, grâce à l’argent gagné après la vente des matériaux et biens de l’Église. En 1893, la famille Durbach lègue les bâtiments abbatiaux à Cécile Durbach, épouse du comte de Lamberty. Ils furent remis en vente l’année suivante et finalement rachetés en mars 1894 par Claude Stein, boulanger de Stiring pour la somme de 32 000 marks. En 1905, Claude Stein revend l'abbaye pour la somme de 80 000 marks à l’évêché de Metz qui le confie à l’ordre franciscain le . Le bâtiment sert alors de maison de repos pour le clergé. En 1928 la maison de noviciat franciscain est transférée de Metz à Longeville-lès-Saint-Avold. Le nouveau maître des novices est le père Bernardin Bender. En 1928, il y a dix novices : sept convers et trois clercs. Un incendie ravage le bâtiment en 1937, mais grâce à l’aide de la population, il est entièrement rénové en moins de deux ans.

En 1939, les moines sont évacués avec la population dans la Vienne. Les Allemands occupent l’abbaye et elle sert de centre de formation pour l’Arbeitsdienst (service du travail obligatoire). La chapelle est transformée en salle de loisir pour officiers. Le bâtiment principal et la chapelle furent touchés par des obus lors des combats de la Libération. Après la Libération et le retour des moines franciscains en 1945, ces derniers continuent la réhabilitation et reconstruisent une chapelle.

Le monument est finalement vendu à la caisse primaire d’assurance maladie de Thionville en 1954 et devient ainsi la maison de repos et de convalescence Notre-Dame-de-la-Paix agréée depuis 1986. Alfred Jacquat (†2020) en est directeur de 1954 à 1985.

En 1987, en présence des Pères abbés de Clairvaux et de Tholey, du Père Provincial des Franciscains, fut célébré le 14e centenaire de l’abbaye Saint-Martin-des-Glandières. De nos jours, les bâtiments accueillent un Centre de soins de suite (CSS) L’Abbaye géré par l’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie (UGECAM). Depuis 2013, le directeur de la structure est Pierre Jacquemin.

Chronologie de l'abbaye

Les origines

- Vers 587, fondation de l’abbaye.

- Saint Digne, abbé.

- Saint Oudon (Undon), abbé.

- Arnoul (Arnold) Bodogisel, considéré comme troisième abbé et fondateur de l’abbaye.

...

- Vers 765, abbé Rabigaudus (Rabigardus).

...

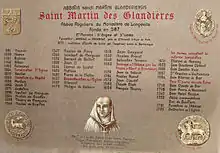

Liste des abbés réguliers

Cette liste est affichée dans la crypte de l’abbaye :

- 991, Thiémar.

- 1066, Hémon.

- 1121, Richizo.

- 1142, Albon.

- 1163, Folmarus.

- 1210, Vautier.

- 1252, Pontius.

- 1262, Jean Ier.

- 1271,Godefroy.

- 1296, Vautier de Mengue.

- 1324, Nicolas de Guerten.

- 1347, Nicolas de Pincy.

- 1352, Isembert de Mengues.

- 1376, Renaut de Belfort.

- 1399, Jean II

- 1414, Conrad de Castel.

- 1420, Mathias.

- 1422, Pierre de la Mothe.

- 1457, Albrecht.

- 1479, Philippe de Dalheim.

- 1518, Jean Gaspard.

- 1539, Nicolas Prévôt.

- 1546, Sébastien Tarvenu.

- 1559, Jean de Sebrich.

- 1554, Nicolas Pierrat.

- 1572, Jean Claudot.

- 1582, Claude Eliphi.

- 1606, François Thierry. Les moines acceptent la réforme bénédictine le . Le monastère s’agrège à la congrégation de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe de l’abbaye Saint-Vanne de Verdun.

- 1651, Étienne de Henning.

- 1655, dom Dieudonné Clément.

- 1666, dom Joachim Vivin.

- 1667, dom Anselme de Vautrembois.

- 1684, dom Hilarion de Bar.

- 1710, dom Claude de Bar.

- 1718, dom Pierre de Bassimon.

- 1740, dom Henri Fauque.

- 1752, abbé commendataire duc de Boufflers.

- 1791, fermeture de l’abbaye et 1793, destruction de l’église.

Période franciscaine

- 1905, venue de moines franciscains.

- 1906, père Materne Réderstorff

- 1913-1919, père Bernardin Bender

- 1950, départ des moines.

- 1965, père Théophile aumônier de la maison de repos

- 1972, père Christophe André, aumônier de l’abbaye.

Description de l’abbaye

Tour nord

La tour nord de l’abbaye faisait partie de l’enceinte défensive du site et est l’une des parties les plus anciennes de Saint-Martin-des-Glandières.

Tour Nord (vue de l'extérieur).

Tour Nord (vue de l'extérieur). Ancienne tour Nord vue du parc.

Ancienne tour Nord vue du parc.

Entrées

Le grand porche principal construit en 1725 sous l’impulsion de dom Pierre de Vassimont (1718-1740) a été démoli accidentellement il y a quelques années. Il a été partiellement restauré sans son arcature d’origine. À ses côtés subsiste la porterie. Le grand porche intact d’une entrée latérale, bâti en pierre de taille, est conservé. Face à l’abbaye subsiste le portail de l’ancien jardin. Le porche donnant autrefois sur l’ossuaire de l’église abbatiale subsiste également aux côtés de la grande galerie de l’ancien cloître, à côté du parc.

Le grand porche latéral.

Le grand porche latéral. L’ancienne porterie.

L’ancienne porterie. Entrée de l’ancien jardin.

Entrée de l’ancien jardin. Ancien porche de l’ossuaire.

Ancien porche de l’ossuaire.

Bâtiment abbatial principal

Le bâtiment abbatial se compose d’un long corps de quatre étages (une partie basse, un rez-de-chaussée et deux étages). La partie basse héberge les cuisines et les communs. Au rez-de-chaussée, sont conservés la grande galerie de l’ancien cloître, le grand salon, autrefois salle capitulaire, et d’autres salles de réunion. Une inscription, gravée sur l’un des piliers du cloître, nous donne la date de la première reconstruction : le . Cette reconstruction fut l’œuvre de l’abbé Pierre de la Mothe, abbé de 1422 à 1450. La seconde phase de reconstruction date des XVIIe et XVIIIe siècles. L’œuvre de reconstruction et de restauration, menée par dom Hilarion de Bar, à compter de 1684, complétée par les ajouts de dom Pierre de Vassimont, abbé de 1718 à 1740, confère à l’édifice son aspect actuel.

.jpg.webp) Abbaye Saint-Martin-des-Glandières : la tour principale.

Abbaye Saint-Martin-des-Glandières : la tour principale. Porte d’entrée de l’abbaye.

Porte d’entrée de l’abbaye. L’échauguette côté sud.

L’échauguette côté sud. Vue arrière du bâtiment abbatial.

Vue arrière du bâtiment abbatial. Fleur de lys de la façade.

Fleur de lys de la façade. Les contreforts de la grande galerie côté parc.

Les contreforts de la grande galerie côté parc. Détail d’une sculpture de contrefort.

Détail d’une sculpture de contrefort...jpg.webp) Vue de la grande galerie (nord).

Vue de la grande galerie (nord)...jpg.webp) Vue de la grande galerie (sud).

Vue de la grande galerie (sud). Clé de voûte du salon du palais abbatial.

Clé de voûte du salon du palais abbatial. Le grand salon (classé) du palais abbatial et armoire lorraine.

Le grand salon (classé) du palais abbatial et armoire lorraine. Le grand salon.

Le grand salon. Arcatures du grand salon du palais abbatial.

Arcatures du grand salon du palais abbatial. Façade principale, vue de nuit.

Façade principale, vue de nuit. Façade principale et tour, vue de nuit.

Façade principale et tour, vue de nuit.

Chapelle

La vaste chapelle actuelle remplace l’ancienne église abbatiale détruite en 1793 par Charles-Frédéric Durbach. Dom Pierre de Vassimont l’avait dotée en 1740 d’un portail monumental depuis disparu. Elle a été construite sur l’hôpital et l’ancien cellier de l’abbaye et rénovée entièrement en 1945-46. Elle se compose, ainsi que la crypte, de nombreux éléments anciens réutilisés lors des restaurations successives. La crypte a été aménagée en 1950 sous l’impulsion du père Constant Pilmes, dans les loges ayant servi d’ossuaire aux moines, en utilisant les matériaux anciens. On y a placé la meule de l’ancien moulin abbatial. La chapelle abrite deux sculptures et un chemin de croix de l’artiste naborien Helmut Muller (saint François d’Assise et saint Antoine). Le grand crucifix franciscain de saint Damien dans le chœur est l’œuvre de l’artiste-peintre Robert de Saint-Avold. Une ancienne statue de Notre-Dame est placée dans une chapelle latérale. La statue de la Vierge Notre-Dame de la Paix qui se trouve dans crypte a été sculptée dans un bloc de pierre du Massif-Central par maître Philippe Kaeppelin (1918-2011) qui a également sculpté les chapiteaux des colonnes de la crypte. La crypte est ornée de fresques réalisées par dom Saget de l’abbaye Saint-Maurice-et-Saint-Maur de Clervaux au Luxembourg, représentant l’histoire de l’abbaye de Saint-Martin-des-Glandières. La chapelle reste un lieu de dévotion et de pèlerinage à Notre-Dame de la Paix.

Clocheton de la chapelle.

Clocheton de la chapelle. Entrée de la chapelle.

Entrée de la chapelle. Intérieur de la chapelle.

Intérieur de la chapelle. Chapiteau mutilé de l’ancienne église abbatiale.

Chapiteau mutilé de l’ancienne église abbatiale. Chapiteau de la crypte de la chapelle. Anges musiciens.

Chapiteau de la crypte de la chapelle. Anges musiciens. Chapiteau de la crypte représentant saint François d’Assise.

Chapiteau de la crypte représentant saint François d’Assise. Chapelle de l’abbaye.

Chapelle de l’abbaye. Vue de la crypte.

Vue de la crypte.

Les vitraux

Les vitraux de la crypte sont les plus anciens. Les vitraux de la chapelle ont été mis en place après les destructions de la Seconde Guerre mondiale et sont l’œuvre d’Emmanuel Simminger et fils (1949), peintres-verriers à Montigny-lès-Metz.

Vitrail de la crypte.

Vitrail de la crypte..jpg.webp) Vitrail d’Emmanuel Simminger (1949), chapelle de l’abbaye.

Vitrail d’Emmanuel Simminger (1949), chapelle de l’abbaye.

Parc

Le parc arboré de l’abbaye fait actuellement 1,5 ha. Autrefois, il était bien plus vaste et une partie du domaine a été cédée au profit du nouveau cimetière de Longeville-lès-Saint-Avold. Face à l’abbaye se trouvaient des terres cultivées et d’anciennes caves troglodytes exploitées par les moines. Ces biens ont été dispersés et ces terrains se sont trouvés bâtis.

Dans le parc se situe un ancien vivier qui servait d’approvisionnement en poissons pour l’abbaye et constituait une réserve d’eau en cas d’incendie. Tout proche de l’abbaye se trouve un ancien puits avec une margelle en pierre de taille. Dans le mur d’enceinte du parc au nord se voit également une niche murée qui abritait autrefois une statue de saint Martin.

Abbaye Saint-Martin-des-Glandières, vue du parc.

Abbaye Saint-Martin-des-Glandières, vue du parc. L’ancien puits.

L’ancien puits. Le vivier.

Le vivier. Niche murée du parc.

Niche murée du parc. Calvaire du mur d’enceinte (extérieur).

Calvaire du mur d’enceinte (extérieur).

Mobilier de l'abbaye

L’orgue de l’église abbatiale construit vers 1670 à Nancy, ainsi que le lutrin du chœur et un graduel ancien en provenance de l’abbaye (édition de monseigneur Louis-Joseph de Montmorency-Laval (1724-1808), évêque de Metz de 1760 à 1801) ont été acquis par la paroisse de Hellimer. Une imposante armoire lorraine est conservée dans le grand salon (ancienne salle capitulaire) et un meuble ancien se trouve (côté nord) dans la grande galerie de l’ancien cloître. À son extrémité sud se trouve un grand crucifix. Dans la chapelle sont conservées différentes œuvres des artistes naboriens Helmuth Muller (1910-1989) et Jean Robert (1906-1976), ainsi que du sculpteur Philippe Kaeppelin. Dans la crypte sont exposés d’anciens vêtements sacerdotaux ainsi que des reliques liées au monastère.

Ancienne meule du moulin de l’abbaye dans la crypte.

Ancienne meule du moulin de l’abbaye dans la crypte. Ancienne statue d’évêque dans la crypte.

Ancienne statue d’évêque dans la crypte. Bannière de procession.

Bannière de procession. Statue de Notre-Dame de la Paix se trouvant dans la chapelle.

Statue de Notre-Dame de la Paix se trouvant dans la chapelle. Ancienne aube.

Ancienne aube. Reliques de la crypte.

Reliques de la crypte..jpg.webp) Christ de la crypte (mutilé en 1939-1945).

Christ de la crypte (mutilé en 1939-1945). Statue de saint François d’Assise (chapelle), œuvre d’Helmuth Muller.

Statue de saint François d’Assise (chapelle), œuvre d’Helmuth Muller. Chemin de Croix d’Helmuth Muller.

Chemin de Croix d’Helmuth Muller. Crucifix de la grande galerie.

Crucifix de la grande galerie.

Anciennes caves troglodytes

Face à l’abbaye, creusées dans le roc, d’anciennes caves troglodytes, actuellement propriété privée. Ces caves servaient pour le stockage des vivres et du vin. La vigne était autrefois cultivée sur les coteaux de Longeville-lès-Saint-Avold.

Anciennes caves troglodytes face à l’abbaye.

Anciennes caves troglodytes face à l’abbaye.

Bibliographie

- Abbé Léon Kessler, 17 cahiers reliés en deux tomes, fonds d’archive du couvent franciscain de Metz.

- Père Christophe André,Saint Martin en Glandière - Longeville-lès-Saint-Avold, Imprimerie Léon Louis et Cie, Boulay, , dépôt légal no 120.

- Henri Tribout de Morembert, Le temporel de l'abbaye de Longeville-lès-Saint-Avold, Société d’histoire et d’archéologie de la Lorraine, 1977, archives départementales de la Moselle, Metz, BH 9172.

- Henri Tribout de Morembert, Dom Henry Fauque, dernier abbé régulier de Longeville-lès-Saint-Avold, 1675?-1752, 1939.

- Henri Tribout de Morembert, article du Lorrain du 2 décembre 1929.

- P.-Cl. Schmitt, Le bullaire de l’abbaye de Saint-Martin des Glandières à Longeville-lès-Saint-Avold, Les Cahiers lorrains, 1988, p. 379-386.

- Dom Cassien Bigot, Journal de dom Cassien Bigot, prieur de l’abbaye de Longeville (Saint-Avold), publié par l’abbé Marchal, Lucien Wiener éditeur, Nancy, 1869.

- Revue historique de la Lorraine, t. LXXXI, Nancy, Palais ducal, 1937 (article de H. Tribout).

- Gauthier, La fondation de l’abbaye de Longeville-lès-Saint-Avold, Les Cahiers lorrains, 4, Nancy.

- Brochure d’information du Centre de soins de suite « L’Abbaye » de Longeville-lès-Saint-Avold, UGECAM.

- Julien Bouckenheimer, Contribution à l’histoire de Longeville-lès-Saint-Avold, son abbaye Saint-Martin-des-Glandières, vol. 1, 1999.

- Michel Parisse, La Lorraine monastique au Moyen Âge, service des publications de l’université de Nancy II, 1981.

- Didier F. Isel, Prosopographie des personnages mentionnés dans les textes pour l’époque de Pépin le Bref et de son frère Carloman (741–768), Waldbronn (Allemagne), Didier Isel , 2004-2013.

- Louis Bulteau, « Monastère de Longeville » dans Abrégé de l’histoire de l’ordre de Saint-Benoît", t. I, ch. 24, p. 296, Jean Baptiste Coignard éditeur à Paris, 1684.

- J.-C. Eckert, R. Maurer, Saint-Avold, cité d’art ?, t. II, pp. 93, 95 et 129, imprimerie Léon Louis et Cie, Boulay-Moselle, 1977.

- Stefan Flesch, Die monastische Schriftkultur der Saargegend im Mittelalter, vol. 20, Saarbrücker Druckerei und Verlag, 1991, p. 112.

- Walter Neutzling, Die Glashütten und Glasmacher im und am Rande des Warndts, éditions du Heimatkundlichen Verein Warndt (Sarre).

Liens externes

Notes et références

- Louis Bulteau (oblat), « monastère de Longeville » dans Abrégé de l’histoire de l’ordre de Saint-Benoît, t. I, ch. 24, p. 296, Jean Baptiste Coignard éditeur à Paris, 1684.

- Histoire de la Lorraine, t. VII, par dom Augustin Calmet, Antoine Leseure éditeur, Nancy, 1757 , pp. 115-116.

- l'abbaye de Reichenau était liée à Longeville par un jumelage spirituel faisant suite au concile d’Attigny en 762 et a conservé cette liste

- M. Viville, Dictionnaire du département de la Moselle, t. II, Antoine éditeur, Metz, 1817, p. 240.

- Père Christophe André, Saint-Martin-en-Glandière, imprimerie Léon Louis, Boulay, décembre 1991, p. 15