Abbaye Saint-Léonard de Corbigny

L'abbaye Saint-Léonard de Corbigny est un monastère de religieux bénédictins de l'ancienne province du Nivernais, sur le finage de Corbigny dans la Nièvre, en Bourgogne. Il dépend de l'ancien diocèse d'Autun (1180-1789) et de l'actuel diocèse de Nevers (1801-2010). Il est bâti sur un monticule à 195 mètres d'altitude, dans la vallée de l'Anguison au nord de la ville, à la jonction des routes de Nevers à Dijon et de Clamecy à Luzy[1].

| Abbaye Saint-Léonard de Corbigny | |

| |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | catholique romain |

| Type | abbaye |

| Rattachement | ordre bénédictin |

| Fin des travaux | XVIIIe siècle |

| Style dominant | classicisme |

| Protection | |

| Géographie | |

| Pays | |

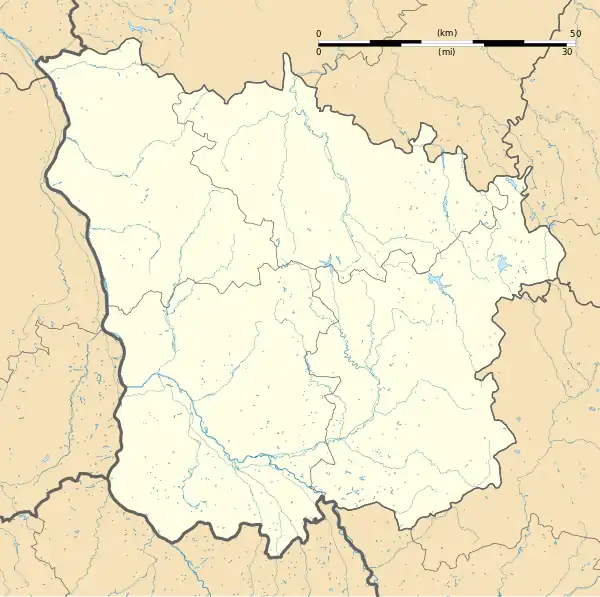

| Région | Bourgogne-Franche-Comté |

| Département | Nièvre |

| Ville | Corbigny |

| Coordonnées | 47° 15′ 31″ nord, 3° 40′ 59″ est |

L'ensemble des bâtiments (depuis 1950) avec confirmation pour les bâtiments plus récents du XXe siècle, ainsi que toutes les parcelles AD 164 à 170, 173, 174, fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [2].

Histoire

Fondation

Saint Léonard était un moine qui mourut le . Il fut enterré dans l'abbaye de Vandœuvre sur la commune de Saint-Léonard-des-Bois qu'il avait fondée dans la Sarthe. Ses reliques furent transférées à Tournus et, trois siècles plus tard, son corps fut transporté à Corbigny au diocèse d'Autun en 882. L'abbaye prit son nom ainsi que la ville de Corbigny Saint-Léonard, qui se construisit autour.

À la fin du VIe siècle, l'endroit n'était qu'une villa dont le propriétaire, Corbon, laissa à sa mort toutes ses terres, au nombre de dix huit, à son unique fils Varé ou Vitrade, qui sera proclamé plus tard bienheureux. Celui-ci entra dans les ordres et devint abbé de l'abbaye Saint-Pierre de Flavigny-sur-Ozerain et de la collégiale Saint-Andoche de Saulieu.

Par testament passé à Semur-en-Auxois le 6 des ides de février 706, il lègue ses biens aux abbaye Saint-Prix de Flavigny et de Saint-Andoche de Saulieu, de Sainte-Reine d'Alise et de Saint-Ferréol.

La terre d'Anthouin faisant partie du lot revenant à l'abbaye de Flavigny, l'abbé Manassès-le-Grand décide en 776 d'y faire bâtir un prieuré. Il en demanda la permission à Charlemagne qui s'empressa de l'accorder et y joint une châsse d'argent avec des reliques du Saint-Sépulcre et de saint Jacques. Des événements inconnus retardèrent cette réalisation qui ne se réalisa qu'au siècle suivant.

Un des successeurs de Mannassès, saint Egilon, qui sera archevêque de Sens, présida à la fondation de l'établissement. Cet abbé, après avoir pris l'avis du chorévêque d'Autun et de plusieurs seigneurs des environs qui furent les témoins de la translation des reliques de sainte Reine à Alise, dans son abbaye de Flavigny à Pâques de l'an 854, partit dès le lendemain élever un oratoire à Corbigny grâce à l'aide financière de Louis II de France, dit Louis-le-Bègue, et de sa seconde épouse, Adélis, sur l'emplacement de la villa de Corbon. Saint Pierre en était le patron et, en l'honneur de ce saint apôtre, il plaça dans les lieux douze moines de son abbaye.

Saint Égile leur donna la terre d'Anthouin, ses circonstances et ses dépendances pour leur entretien à condition qu'ils la tiendraient dans une perpétuelle dépendance de Flavigny. Il prononça un anathème devant ses religieux s'ils venaient à manquer à cette règle.

Le roi Charles-le-Chauve donna l'abbaye de Flavigny et le prieuré de Corbigny à Adalgaire, évêque d'Autun, par une charte du qui fut confirmée la même année par le concile de Ravenne que présidait le pape Jean VIII. En 882, les moines firent venir de Tournus, où elles avaient été transférées, les reliques de saint Léonard et de saint Vétéran, ou Vétérien. L'abbaye prit le nom de Saint-Léonard, la ville suivra à cause de la grande popularité de ce saint à qui on attribuait de nombreux miracles. Saint Léonard « guérissait » les aveugles, il est invoqué pour les oreilles et les yeux et la fièvre, ainsi que pour la libération des prisonniers. Une indulgence plénière, en forme de jubilé, s'attacha au pèlerinage des lieux par décisions des souverains pontifes. Le jour anniversaire de la translation du lundi de Pâques, chaque année une procession solennelle avait lieu, les pèlerins en profitaient de la fête des pardons en l'honneur de Sainte-Madeleine à Vézelay qui se tenait le dimanche de l'octave de Pâques.

Faisant fi de leur promesse, les moines, en 998, se proclament libres et indépendants. Ils proclamèrent Robert, frère de Landry de Nevers, comte de Nevers, moine rusé et ambitieux qui venait d'être chassé de Flavigny comme étant leur doyen, remplissant les fonctions de prieur claustral. Ces dérèglements en tous genres lui valurent le surnom de Robert-le-Diable. Les biens de cette abbaye furent dilapidés.

En 1034, l'année de la mort de frère Robert, Helmuin, évêque d'Autun, rassemble un synode à la demande d'Amadée, abbé de Flavigny. Il fut décidé d'abolir le titre d'abbaye à Saint-Léonard et de replacer ce monastère sous la dépendance de Flavigny. Les moines refusèrent d'obtempérer, élurent un nouvel abbé et les divisions continuèrent jusqu'en 1053, où l'évêque Aganon demanda aux deux abbés de l'accompagner à Rome pour demander l'arbitrage du pape. Lambert, doyen de Saint-Léonard, s'y rendit mais sans l'abbé de Flavigny. Le pape donna raison à ceux de Corbigny sans pour autant faire cesser les débats. Vers 1150, le grand nombre de pèlerins fit qu'il arriva dans ces lieux des poplicains, sorte de manichéens qui firent des prosélytes et provoquèrent des troubles. L'archevêque de Sens se déplaça. Tétric, leur chef qui se cachait dans une grotte, en fut tiré et fut brûlé sur la place publique en 1166. On retrouva d'autres fanatiques vers 1198. Corbigny devint un bourg important et riche.

En 1173, Seguin de La Tournelle, seigneur-abbé de l'abbaye et de Corbigny, obtint du comte de Nevers, qui avait la garde de l'abbaye, l'autorisation de fortifier le bourg et l'abbaye à condition que l'un et l'autre seraient remis entre ses mains et celles de ses successeurs. En 1180, un incendie détruisit le bourg et l'abbaye dont il ne resta rien. Philippe-Auguste, après avoir renoncé à ses vœux de croisade prononcés à Vézelay en 1190, serait venu vénérer les reliques de saint Léonard à Corbigny. En 1200, à la demande de l'abbé, le pape Innocent III confirme à cette maison son indépendance, tous ses biens et les églises de sa dépendance, les dîmes et autres droits et lui accorda de nouveaux privilèges. La reconstruction de l'abbaye et des bâtiments ayant entraîné de grosses dépenses et des dettes importantes, l'abbé Gauthier, pour dégrever son monastère, eut recours en 1228 à un acte d'affranchissement en proposant à ses sujets de racheter leur servitude. Ils s'affranchirent en payant 500 livres monnaie de Provins et une rente annuelle de 10 sous par hôtel, et s'érigèrent en commune. Le monastère fut reconstruit sur l'autre rive de l'Anguison. Seule subsiste de l'ancienne abbaye une élévation d'un autel en plein air qui était la chapelle de Sarre.

En 1432, le bailli d'Auxerre, prisonnier à Beauvais, se voue à Saint-Léonard et lui promet un pèlerinage à pied à Corbigny.

Époque moderne

En 1754, après la réforme de Saint-Maur, les bâtiments sont reconstruits d'après les plans de l'architecte Michel Caristie. Les structures de l'ancienne abbaye restent visibles au niveau du sous-sol.

Après la Révolution

En 1789, le monastère avait un administrateur qui faisait sous le titre de simple prieur un religieux très actif, dom Landel, qui présidait à la restauration des bâtiments, lorsque survint la Révolution française qui chassa les huit derniers moines qui résidait dans cette abbaye.

Depuis cette date, elle fut successivement : hôtel de district en 1790, le siège d'un haras en 1807, puis petit séminaire diocésain en 1834 et succursale de la maison des frères de la doctrine chrétienne de Nancy. En 1858, l'école normale d'instituteurs prend possession des lieux et, en 1888, une école primaire supérieure et un cours élémentaire, avant un cours complémentaire en 1889, avec internat dans les années 1950[3] puis, en 1894, une école pratique d'agriculture qui deviendra un hôpital militaire durant la Première Guerre mondiale. De 1962 à 1963, c'est de nouveau un cours complémentaire et collège d'enseignement général[4], et c'est aujourd'hui un office de tourisme depuis 2005, abritant les Espaces de cultures du Pays Nivernais-Morvan[5].

En 2009, avec l'aval des monuments historiques et de la DRAC de Bourgogne, la municipalité passe commande d'une peinture murale à l'artiste conceptuel américain Lawrence Weiner.

Architecture

Le cloître

Dans la reconstruction de 1754, les ailes est et sud qui prolongent l'église au nord se composent de grandes galeries formant cloître.

L'église principale

Le maître-autel en marbre d'Italie provenant de l'ancienne église abbatiale fut transporté dans l'église paroissiale de Saint-Seine. Des dessins de détails de fragments sculptés sont conservés à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine de Charenton-le-Pont[6].

Le trésor et les reliques

L'abbé Jacques de Baudreil fit réaliser l'inventaire du trésor des reliques en 1537, après celui de 1407, qui comprend :

- un vase transparent renfermant ce qui est donné pour du « lait de la Saint-Vierge » ;

- une dent supposée de saint Jean-Baptiste, et une autre tout aussi supposée de saint Pierre, enchâssées en deux morceaux de vermeil ;

- les deux bras attribués à saint Léonard dans une châsse d'argent ;

- le chef de Saint-Vétérien ;

- un ex-voto en chaînes de métal.

Gilles Franchet, juge-prévôt de Corbigny fut appelé le à faire l'inventaire des reliquaires et vases d'argent de l'abbaye; il se trouva que leur poids montait à quatre-vingts marcs. En 1562, l'or et l'argent détachés des reliquaires consistaient en deux lingots de vingt deux marcs et en diverses feuilles d'argent de trente-trois marcs. L'ensemble tomba aux mains des huguenots en 1563.

Les bâtiments monastiques

Avec des bâtiments répartis en forme de « U » autour d'une cour centrale, ornée d'un puits circulaire à colonnes et fermée par une grille, l'aile nord est occupée par l'église abbatiale que prolonge à l'est et au sud le cloître. L'intérieur des bâtiments conservent des ferronneries et des huisseries d'origine ainsi que le dallage.

On trouve à l'intérieur un escalier avec une rampe en fer forgé à motif végétal[7]. Un porche est marqué : « Gendarmerie nationale »[8].

Archives et chartrier

Le cartulaire de l'abbaye fondée vers 864 a entièrement disparu. Deux bulles des papes Pascal II et Adrien IV ont seules échappé à la destruction et sont reproduites dans Gallia Christiana. Trois chroniques, dont une sans date, l'autre de 1656 et la troisième de 1710, forment avec l'article de Gallia Chritiana la seule source dans laquelle ont puisé les historiens. Pour remédier à ce manque d'informations, Anatole de Charmasse va publier, en 1889, vingt sept chartes qui furent copiées par dom Guillaume Aubrée, religieux bénédictin de Saint-Bénigne de Dijon. Les dites chartes étant conservées dans le volume CVIII, du folio 13 au folio 52 de la Collection de vingt volumes dite de Bourgogne, acquis par le roi en 1748, et maintenant conservés à Paris à la Bibliothèque nationale de France. Elles sont suivies de sept autres qu'il n'a pas cru devoir publier les jugeant de moindre intérêt.

Droits

- Droit de justice reconnu par Louis, comte de Nevers en octobre 1331, il prescrit la destruction d'un gibet élevé par son prévôt de Monceaux-le-Comte au lieu-dit Les Cros en la justice des religieux qui se plaignaient de la vue des trépassés pour les pèlerins et les marchands.

Propriétés

- 876 : terre d'Anthouin (Anthonius ou Anthien) ; Mhère ;

- 880 : Dirol ;

- 1147 : domaine de Montreuillon en franc alleu légué par Le Roux de Champalement en partance pour la croisade ;

- 1152 : église de Ruages, don de Hugues de Bourgogne, évêque d'Autun, pour la rémission de ses péchés et pour y faire célébrer son anniversaire ;

- 1158 : domaine et vignes de Longchamp, acquisition faite par Valon et Hugues 1er ;

- 1164 : terre de Sardy (Cerdiaco), maison et vignes donnés par Pierre Chapelain de Brême, moyennant une rente de quatre livres, monnaie de Nevers et d'Auxerre, et un porc de cinq sous à la fête de la saint Léonard ;

- 1180 : forêt de Chereau, pour y prendre du bois tant vif que mort et pacager leur porc. Don de Raynaud de Bar-sur-Seine, qui s'y fait religieux, à condition de payer vingt francs à Robert son fils aîné au jour de l'octave de Saint-Léonard et de chanter à perpétuité une messe de requiem pour le remède de l'âme de ses parents ;

- 1192 : vigne de Mincy, don de Mathieu Chapelain, pour la fondation de son obit et régaler ce jour-là les religieux de Saint-Léonard ;

- 1199 : Thibault comte de Champagne, lègue une rente de dix livres sur le revenu de ses foires de Bar au monastère afin d'avoir des religieux ;

- 1257 : le château de Monceaux, legs de Mahaut de Bourbon, comtesse de Nevers pour le repos de son âme et celle de ses prédécesseurs, et une rente de cent sous ;

- 1270 : la terre de Nuaux, consistant en hommes, femmes, terres, bois, cens, justice excepté les enfants de Moret et leurs biens à condition que celui-ci qui aurait la maison de Tresnay payerait chaque année à la Toussaint soixante sous à l'abbaye. Don de Dreux de Mello et de son épouse Eustochie ;

- la terre de Marcilly, au finage de Cervon, mouvait en partie de l'abbaye[9] ;

- dans sa dépendance, divers prieurés ;

- l'abbé eut plusieurs démêlés, notamment en 1315 et 1350, avec les religieux de l'abbaye Saint-Eptade de Cervon pour la justice du hameau de Viry au finage de Cervon[10].

Prieurés dépendants

Prieuré Saint-Donat d'Abon, à Maux[11], Asnan, Chevannes-Gazeau, Frasnay, Héry, Maison-Dieu, Ruages, Sainte-Camille, Saint-Franchy-lès-Frasnay, Saint-Georges d'Anlezy, de Saint-Germain près de Lormes, de Saint-Germain, près Monceaux, de Saint-Privé, de Sardy.

L'abbé avait en plus le patronage des cures de même nom, il nommait aux deux paroisses de Corbigny, à celles de Brain, Diroles, Mhère, Maison-Dieu et ses annexes, Monceau-lès-Vézelay, Saint-Léger-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saizy, Sauzay et Vauclaix.

Abbés réguliers

- 998 : Robert de Monceaux (?-1034) fils de Bodon et frère de Landy comte de Nevers ;

- 1053 : Lambert, doyen ;

- 1147 : Walo, ou Galo, abbé ;

- ? : Valon, ou Wallon, reçut de Henri évêque d'Autun en legs l'église de Ruages[12] ;

- Hugues I (le pape Adrien IV confirme en 1458 par une bulle les acquisitions du domaine de Longchamp) ;

- 1154 : Hugues II (fait appel au pape Adrien IV pour faire observer la règle de Saint-Benoît, dans son monastère)

- 1173 : Seguin de La Tournelle, seigneur-abbé, Raynaud de Bar-sur-Seine, religieux ;

- 1195 : Guy Saveric, abbé (?-1195) ;

- 1195 : Guillaume Ier ;

- 1228 : Gauthier, abbé (acte d'affranchissement de ses sujets) ;

- 1230 : Girard, abbé renonce à la mainmorte et à certains droits fiscaux qu'il possédait sur les habitants (semble être Gauthier) ;

- 1248 : Simon Ier ;

- 1252 : Guillaume II de Viviers ;

- 1271 : Guy Ier (1271-1286), Philippe Maréchaut, prieur ;

- 1290 : Étienne Ier ;

- ? : Bertrand, successeur d'Étienne Ier ;

- 1311 : Réginald, ou Regnauld, abbé ;

- 1315 : Jean Ier, abbé ;

- 1350 : Alexandre Ier de Digoine, s'engage par acte donné en chapitre le Jeudi saint, à donner tous les jours à chaque religieux deux pintes de vin pur pour leur alimentation en échange d'un prêt de quatre cents livres tournois destinées au paiement des dettes contractées par son prédécesseur[13] ;

- ? : Alexandre II de Digoine, neveu du précédent, doyen et du parti des Bourguignons ;

- 1407 : Hugues III de Maison-Comte, seigneur-abbé[14];

- 1435 : Alexandre III de Digoine, abbé (1435-1453) ;

- 1453 : Guillaume des Ruaux, saint (1453-1477) ;

- 1477 : Bertrand II de La Teillaye (1477-, issu de la noblesse des environs, déjà abbé de l'abbaye de Saint-Martin de Nevers, dont Jean Bongars lui disputa sa dignité pendant treize années ;

- 1494 : Jean des Gentils, abbé jusqu'au ;

- 1500 : Claude de Senneterre, conseiller et aumônier de la reine douairière ;

- 1505 : Paul de La Platière (1505- ;

- 1525 : Philibert de Chastel religieux, demande à l'évêque d'Autun et à Jean Lombard doyen de Saulieu son vicaire général au nom et comme mandataire de ses confrères de pouvoir procéder à l'élection de leur abbé dont le siège est vacant à la suite du décès de Paul de La Platière. Guy de Baudreuil, licencié en droit, conseiller de la maison de Longueville, il résigne en 1530 au profit de son neveu ;

- 1531 : Guy de Baudreuil, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois depuis 1492, échange son bénéfice contre François de Clèves en 1531 afin de se rapprocher de la Nièvre dont il est originaire, et plus particulièrement de Saint-Pierre-le-Moûtier. Il quitte l'Oise en 1531 avec ses frères et neveux au rang desquels Jacques qui lui succédera à Saint-Léonard ;

- 1530 : Jacques Baudreuil, neveu du précédent, religieux de Saint-Augustin qui dut quitter son ordre ;

- ? : Jean Grandrye, doyen de Saint-Léonard, curé de Moulins-Engilbert entre 1554 et 1570[15] ;

- 1563 : Charles de Senneterre, abbé, aumônier de la reine ;

- 1601 : Nicolas de Choiseul-Praslin, qui faisait profession pour la religion réformée, il résigna deux ans après en faveur de Martin Couvet ;

- 1603 : Martin Couvet, conseiller et aumônier du roi, dernier abbé régulier de Corbigny, permuta avec Hérard de Rochefort. Cette abbaye fut la dernière de France à être livrée à la commende.

Abbés commendataires

- 1626 : Hérard de Rochefort, abbé de Vézelay et de Cernon, doyen d'Autun, premier abbé commendataire de Corbigny, résigna au profit de ses neveux Léonard et Charles et d'Hérard II un autre neveu, moyennant réserve de deux mille livres ;

- 1633 : Léonard de Rochefort, neveu du précédent, puis à Charles de Rochefort qui moururent sans avoir pris possession ;

- 1637 : Hérard II de Rochefort, un autre de ses neveux qui mourut trois mois après sa prise de possession ;

- 1637 : Henri Sponde, évêque de Pamiers, désigné par le roi, puis qui la redonne six mois plus tard à Jean Sponde son neveu ;

- 1638 : Jean Sponde, neveu du précédent ;

- 1642 : Hérard de Rochefort, dit l'Ancien, à condition de payer une pension de huit cents livres à Étienne Danse (1642-1644), fils de l'apothicaire de la reine ;

- 1644 : Armand de Bourbon, prince de Conti, donnée par le roi. C'est lui qui introduisit la réforme de Saint-Maur le et qui la céda pour se marier en 1651 ;

- 1651 : Melchior de Harod de Senevas, baron de Saint-Romain (1651-1694) ;

- 1694 : René Pucelle[16], sous-diacre, conseiller-clerc de grand'chambre au Parlement de Paris[17], (donné par le roi), janséniste. (1694-1745) exilé dans son abbaye[18] ;

- 1745 : Jean Omelane, conseiller du duc d'Orléans ;

- 1783 : Sixte Louis Constant Ruffo de Bonneval, vicaire général de Mâcon, dernier titulaire de Saint-Léonard, il fut nommé évêque de Senez, député du Clergé aux États généraux,contre-révolutionnaire, et dès lors considéré comme "prêtre réfractaire" refusant de prêter serment à la constitution civile du Clergé, il émigra et mourut en Autriche à Vienne en le [19].

Moines et visiteurs notables

- Jean Thiroux (1663-1731), moine bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, écrivain, accusé de jansénisme, prisonnier à la Bastille.

Festival

La cour d'honneur de l'abbaye accueille chaque année plus de 3 000 mélomanes pour les « Fêtes musicales de Corbigny ».

Notes et références

- « Inventaire des sanctuaires et lieux de pèlerinage chrétien en France »

- Notice no PA00112861, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « 1954 école dans l'ancienne abbaye de Saint-Léonard »

- « Patrimoine religieux »

- « Cartes postales anciennes de Corbigny de l'Anguison et de l'abbaye »

- « Fragments sculptés de l'abbaye de Corbigny »

- Notice no AP44L09428, base Mémoire, ministère français de la Culture

- Notice no AP44L09429, base Mémoire, ministère français de la Culture

- Jacques-François Baudiau, Le Morvand, Nevers, 1865 ; 3e éd. Guénégaud, Paris, 3 vol., t. II, p. 149.

- Baudiau, op. cit., t.II. p. 134.

- « Chapelle Saint-Donat à Maux »

- « Église Ruage donné par Henri évêque d'Autun à l'abbaye de Corbigny »

- « chartes de l'abbaye de Corbigny »

- « homme pervers » (« virum pessimum ») selon la Gallica Christiana du parti des Armagnacs.

- « Jean Grandrye »

- « Gravure de Hyacinthe Rigaud, représentant Pucelle en exil ».

- « Estampe de René Pucelle par Desrochers Étienne-Jehandier et Hyacinthe Rigaud ».

- « Estampe de Renée Pucelle par Pierre Drevet en 1739 à Versailles »

- « Archives Bora, papiers Bonneval Archives nationales (Paris) »

Annexes

Bibliographie

- Ms latin 12678 Monasticon Benédictum de la BnF; Chronique de Corbigny, f.162-93.

- Acta sanctorum : AASS, , p. 45-47.BHL 4858 d et 4859 Vita Leonardus conf. Corbiniacensis

- Petrus Roverius, Histoire de Réomaüs

- Dom Plancher, Histoire de Bourgognet, t. I, p. 100 et 110

- Claude Courtépée, Histoire de Bourgognet, t. I, p. 106

- Anatole de Charmasse, Chartes l'Abbaye de Corbigny, Autun, Imprimerie Dejussieu père et fils,

- Jacques-François Baudiau, Le Morvan ou essai géographique, vol. 3, t. II, paris, Librairie Guénégaud, , p. 98-126

- Jacques-François Baudiau, Histoire de Mhère depuis sa création jusqu'en 1867

- Le Corvaisier, Histoire des évêques du Mans, p. 152

- Bulteau, Histoire de l'Ordre de Saint-Benoît, t. I, p. 272

- Alban Butler, Abbé Jean-François Godescard, Vie des pères, martyrs et autres principaux saints, vol. 7, Paris, Impr. de Decourchant, , p. 605

- Née de la Rochelle, Mémoires, Rituel d'Autun, p. 282 à 285

- Jacques de Voragine, La légende dorée, Paris, Gallimard - Pléiade, , p. 850-855

- P. Marillier, Corbigny, Paris, Le Livre d'Histoire-Lorisse, , 478 p.

- G. Jugnot, Le Pèlerinage et le droit pénal d'après les lettres de rémission accordées par le roi de France, coll. « Le Pèlerinage, Cahiers de Fanjeaux / 1 », , 198 p.

- R. de Lespinasse, À travers les lettres de rémissions nivernaises au XIVe et XVe siècles, t. IX à XIX, coll. « Bulletin de la Société Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts / 1 », , p. 113

- A. de Charmasse, Chartes de l'Abbaye de Corbigny, t. XVII, coll. « Mémoires de la Société Éduenne / 1 », , p. 38

- Jean de la Garde, Les Fortunes et adversitez de feu noble Jehan Régnier, escuyer en son vivant, seigneur de Garchy et bailli d'Auxerre, Paris, , p. 145

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Collections documents sur Corbigny et son Abbaye

- Photos de l'Abbaye, inventaire de patrimoine de Francis Cahuzac

- Ressource relative à l'architecture :