Abbaye Notre-Dame d'Argenteuil

L'abbaye Notre-Dame d'Argenteuil (ou abbaye Notre-Dame d'Humilité) est à ses origines un monastère de bénédictines situé à Argenteuil dont l'existence est attestée dès le VIIe siècle. Rattaché au XIIe siècle à l'abbaye de Saint-Denis, dont il devient un prieuré masculin, il est détruit sous la Révolution française. Selon la tradition, la Sainte Tunique y est déposée par Charlemagne en 803.

Notre-Dame d'Humilité

| Destination initiale |

Abbaye féminine |

|---|---|

| Destination actuelle |

Vestiges, parc paysager |

| Construction |

VIIe siècle puis XIe siècle |

| Propriétaire |

Commune |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Adresse |

17, rue Notre-Dame |

| Coordonnées |

48° 56′ 30″ N, 2° 14′ 59″ E |

|---|

|

|

Localisation

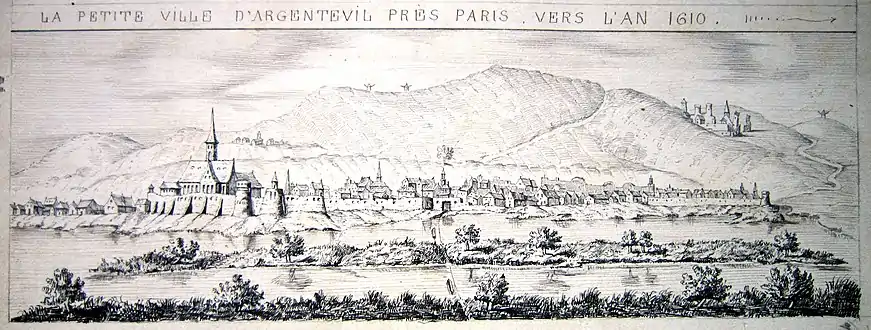

L'abbaye est située dans le centre d'Argenteuil dans le quartier de la basilique Saint-Denys. Son emprise était celle d'un îlot actuel délimité au nord par la rue Notre-Dame qui la sépare de la chapelle Saint-Jean, à l'ouest par la rue du (ex-rue de la Chaussée, réputée pour mener alors au port fluvial) et celle de l'Hôtel-Dieu à l'est. Au sud elle était bordée par un bras de la Seine comblé depuis pour laisser place au boulevard Héloïse.

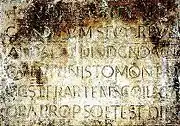

Extra-muros jusqu'au XVIIe siècle, la chapelle Saint-Jean située à quelques mètres de l'angle nord-ouest de la clôture dépend bien de l'abbaye comme l'établit l'épitaphe du diacre Addaldade, maître de chapelle. Ce n'est qu'au XVIe siècle que les moines la désaffectent pour la céder à un vigneron qui en fait son cellier. Incluse depuis dans un îlot devenu insalubre, son classement comme monument historique lui permet d'échapper à la destruction lors de la dernière rénovation du quartier.

Argenteuil possède également une remarquable cave dimière située à quelques centaines de mètres de l'angle nord-est de l'abbaye, aujourd'hui rue Paul-Vaillant-Couturier. Silo de stockage d'une quincaillerie au XXe siècle, elle a été rénovée depuis en studio musical par la municipalité. La cave et la chapelle Saint-Jean sont les témoins les mieux conservés d'Argenteuil médiéval.

Histoire

Une abbaye de femmes

On devrait la création au VIIe siècle de ce monastère féminin à un riche seigneur de Neustrie nommé Ermenric et sa femme Nummane. La première mention date de 697[MG 1], quand Childebert IV lui lègue la forêt de Cormeilles. Sous les Mérovingiens, il semble que l'abbaye ait pour fonction d'accueillir les filles des familles princières qui n'épousent pas toujours pour autant la vie monastique. Au début du IXe siècle, c'est encore à une fille de Charlemagne, Théodrade, que revient la charge de prieure et le privilège d'y recevoir de son père la relique de la tunique du Christ, tradition qui n'est véritablement attestée qu'à partir du XIIe siècle[1]. Cependant un document de 828 précise que Théodrade a reçu de son père l'abbaye d'Argenteuil sous la condition qu'elle revienne ensuite à l'abbaye de Saint-Denis, sauf si cette dernière y renonçait : le transfert de l'abbaye relevait de l'autorité de Saint-Denis en dehors de tout pouvoir royal[2].

Une fille de Charles le Chauve, Judith, a succédé à Théodrade quand le monastère est ravagé par les incursions des Vikings. Il reste ensuite un siècle à l'abandon et c'est à l'initiative d'Adélaïde d'Aquitaine (vers 945-1004), épouse d'Hugues Capet, que ses ruines sont relevées à la fin du Xe siècle pour y réinstaller des religieuses[MG 2]. Un siècle et demi plus tard le monastère est sous l'autorité d'Eremburge lorsque Héloïse (vers 1092-1164) y fait ses études. Bien connue pour ses amours avec Abélard, elle en devient prieure en 1129 et entre en conflit avec l'abbé Suger qui fait valoir la clause de 828. Un concile tenu en l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés décide l'expulsion de la communauté féminine qui se réfugie en partie à l'abbaye du Paraclet. L'abbaye d'Argenteuil devient alors un prieuré d'hommes dépendant de l'abbaye de Saint-Denis[3], qui y développe l'agriculture et le vignoble.

Un prieuré masculin de Saint-Denis

À l'occasion de travaux d'agrandissement, les moines exhument la Tunique cachée par les religieuses lors des invasions normandes. Celle-ci est alors exposée en 1156 en présence de Louis VII et les pèlerinages se succèdent jusqu'au XIVe siècle, époque à laquelle la Guerre de Cent Ans, la peste noire et les Grandes compagnies ruinent le pays, particulièrement en 1411 quand Argenteuil est mis à sac par le parti d'Orléans[MG 3]. Une nouvelle église paroissiale est bâtie en 1449 mais, dès 1518, le monastère tombe sous le régime de la commende et, en 1562, Argenteuil est pris par les Huguenots du prince de Condé qui incendient l'abbatiale[MG 4]. Il semble qu'à cette époque les moines cèdent la chapelle Saint-Jean à un vigneron laïc qui la transforme en cellier.

Le rattachement du monastère à la congrégation de Saint-Maur en 1646 relance la vénération de la Tunique qui fait chaque année l'objet de six processions solennelles[MG 5]. Le , une tempête emporte le clocher de l'abbatiale qui s'écrase sur le chœur ; les réparations restent sommaires[MG 6]. En 1706, l'abbé Fleury obtient la commende du prieuré qui entame son déclin et ne compte plus que quatre moines en 1788[MG 7]. Dégradé au fil des siècles, le bâtiment est vendu comme bien national à la Révolution française le pour être utilisé comme carrière de pierres. Le site disparaît totalement en 1916 avec l'installation de l'entreprise de mécanique Debet et Kornberger.

Maquette de l'abbatiale, élévation sud (1905) et coupe du dortoir.

Maquette de l'abbatiale, élévation sud (1905) et coupe du dortoir. Vestiges du chevet et du sanctuaire.

Vestiges du chevet et du sanctuaire. Vestiges du chevet et du sanctuaire.

Vestiges du chevet et du sanctuaire. Traces du réfectoire.

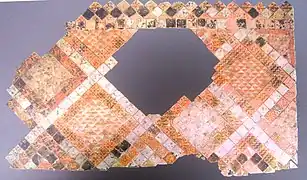

Traces du réfectoire. Pavement de l'abbaye.

Pavement de l'abbaye.

La redécouverte

La faillite de Debet et Kornberger en 1984 amène la municipalité à acquérir le terrain et à y effectuer des sondages en vue de l'urbanisation du quartier. À partir de 1989, des fouilles mettent au jour les vestiges de l'abbaye, une nécropole mérovingienne ainsi que des céramiques et pavements. Les lieux sont inscrits aux monuments historiques par un arrêté du [4]. Le site fait l'objet d'un aménagement récent, ouvert au public depuis 2014. Outre la mise en valeur des fouilles, il comporte deux espaces consacrés à la culture de la vigne et du figuier, emblématiques de l'histoire agricole d'Argenteuil.

Le "square de l'abbaye".

Le "square de l'abbaye". Plan du square.

Plan du square. Emprise du parc actuel sur le plan du XVIIe siècle.

Emprise du parc actuel sur le plan du XVIIe siècle. Les fouilles.

Les fouilles.

Prieurs

- 1706-1723 : Claude Fleury (1640-1723), auteur d'une Histoire Ecclésiastique et confesseur du roi[5]

Architecture

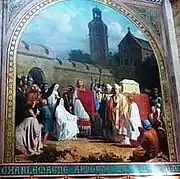

(tableau du XIXe siècle).

Au sein de l'enceinte extérieure protégée dans son ensemble par un mur renforcé d'échauguettes à l'ouest et au sud, on distingue les espaces suivants : au nord-est le jardin du prieur (F), au sud l'ancien logis du prieur transformé en communs et sa vaste cour (H) ouverte sur la Seine à l'angle sud-est près du logis du prieur commendataire et au nord-ouest la clôture intérieure. Selon le Monasticon Gallicanum, celle-ci comporte au XVIIe siècle :

- l'abbatiale (A) qui est régulièrement orientée. Les fondations du chevet (G) qui déborde sur le potager des moines (E) en restent la seule partie visible ; le reste des fondations est actuellement enfoui sous des immeubles récents. Elle est de plan basilical avec une nef et deux collatéraux se raccordant à l'est à un transept ; sa façade s'ouvre à l'ouest par un porche encadré initialement de deux tours ;

- dans le prolongement du croisillon sud du transept un bâtiment qui abrite chapitre et réfectoire en rez-de-chaussée et dortoir en étage, fermant le cloître du côté est. Lors de la destruction de celui-ci en 1855 un fragment de 13 mètres 50 sur 4 mètres 70 du chapiteau de la salle capitulaire est remis au musée de Cluny et intégré au jardin avant d'être rendu à Argenteuil en 1947 en vue de la création d'un musée local. En attente de réalisation, les éléments soigneusement démontés sont stockés dans des conditions déplorables et quand le musée s’inquiéta à nouveau de leur devenir, dans les années 1970, il n’en reste plus rien[6] ;

- le cloître jouxte ensuite immédiatement le mur sud de la nef et est bordé à l'ouest par les restes d'un autre bâtiment (D). Entre 1855 et 1947, la façade de la salle capitulaire orne les jardins des thermes de Cluny. Conservée ensuite dans des conditions précaires à Argenteuil, elle est condamnée au rebut en 1963[MG 8].

Mobilier

La majorité des éléments préservés de la destruction, dont le tympan mutilé de l'abbatiale, ont intégré les collections du musée de Cluny, à Paris.

Une Vierge à l'Enfant connue comme Notre-Dame d'Humilité, pourrait provenir de l'abbaye. Elle est en bois naturel, légèrement vernie, sculptée en ronde-bosse, au revers plat, mesure 122 cm de hauteur et date de la limite XVIIe siècle/XVIIIe siècle. Classée monument historique au titre objet en [7], elle est visible sur le pilier gauche de l'entrée du chœur de la basilique actuelle.

Ostensions de la tunique du Christ

La première ostension de la tunique d'Argenteuil, attestée par une charte de l'archevêque de Rouen Hugues III d'Amiens, est celle de 1156[8]. Les suivantes sont bientôt interrompues par la guerre de Cent Ans. L’abbaye est pillée et incendiée en 1411 et l’église paroissiale n’est reconstruite qu’en 1449[MG 9]. La tunique fait alors l'objet de pèlerinages des rois de France François Ier, Henri III, Louis XIII, des reines Marie de Médicis et Anne d’Autriche, ou du cardinal de Richelieu[9], bien attestés par les documents d'archives à partir du XVe siècle.

Après la Révolution, les pèlerinages et les ostensions solennelles reprennent au XIXe siècle, en principe tous les cinquante ans. La dernière s'est déroulée en 1984 et la suivante était programmée pour 2034. Cependant, l'évêque de Pontoise décide d'en organiser une du au en raison de la conjonction de trois événements : les 50 ans du diocèse de Pontoise, les 150 ans de la basilique Saint-Denys et l'année sainte du jubilé de la Miséricorde. Plus de 200 000 pèlerins ont été accueillis pendant ces deux semaines[10].

Autres monastères argenteuillais

L'abbaye Notre-Dame n'est pas le seul monastère argenteuillais.

- Au XIVe siècle les vestiges d'une motte castrale située aux limites communales de Sannois donnent naissance à la Commanderie de Mail, définitivement arrasée en 1800[11].

Avec le succès des ostensions, on relève dans la première moitié du XVIIe siècle les créations :

- d'un couvent d'Augustins en 1632[12] dont le parc et les bâtiments ont laissé place à l'école nationale des professions de l'automobile (GARAC),

- d'un prieuré de Bernardines en 1635[13]. Celui-ci dépendait de l'abbaye de Penthemont, fondée près de Blincourt en 1227 et déplacée à Paris en 1672 à la suite d'une inondation,

- d'un couvent d'Ursulines en 1647[14] situé rue de Pontoise.

- des religieux de Saint-Vincent-de-Paul s'établissent à Argenteuil dès le début du siècle. Ils sont à l'origine du premier hôpital à la limite est de la ville en 1674 et participent à l'extension de l'ordre. Le , les habitants de Domfront donnent à Philippe Durocq et Siméon Maurice, religieux de la Charité, venus d'Argenteuil, le prieuré Saint-Antoine et l'hôpital éponyme de leur ville, à charge pour eux d'instruire leurs enfants. Les religieux ne parvenant pas à remplir leurs obligations rendent hôpital et prieuré aux habitants trois ans plus tard, le [15] - [16].

Tous sont disparu dans le remaniement urbain. Jusqu'à la Révolution d'autres ordres et communautés religieuses possèdent également des biens sur Argenteuil[17].

Références

- Jean Paul Mirbelle et Alexis Grélois 2015, p. 12.

- Jean Paul Mirbelle et Alexis Grélois 2015, p. 19.

- Jean Paul Mirbelle et Alexis Grélois 2015, p. 30-31.

- Jean Paul Mirbelle et Alexis Grélois 2015, p. 38.

- Jean Paul Mirbelle et Alexis Grélois 2015, p. 47.

- Jean Paul Mirbelle et Alexis Grélois 2015, p. 48-49.

- Jean Paul Mirbelle et Alexis Grélois 2015, p. 52.

- Jean Paul Mirbelle et Alexis Grélois 2015, p. 62-63

- Jean Paul Mirbelle et Alexis Grélois 2015, p. 32.

- Autres références :

- Pierre Dor 2002, p. 30.

- RI I n. 848, in: Regesta Imperii Online

- (en) Thomas G. Waldman, « Abbot Suger and the nuns of Argenteuil », Traditio, New York, Université Fordham, vol. 41, , p. 239–272.

- « Abbaye Notre-Dame d'Argenteuil », notice no PA95000001, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- 44 Histoire Ecclésiastique..., chez Jean Mariette, rue Saint-Jacques, aux Colonnes d'Hercule, Paris, 1720. Texte en ligne

- Musée d'Argenteuil

- « Statue : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame d'Humilité », notice no PM95000017, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Albert Florence, La tunique d'Argenteuil. Étude médico-légale sur son identité, Storck, , p. 9.

- Marion et Lucotte 2006, p. 176.

- Edouard de Mareschal, « La Sainte Tunique du Christ exposée à Argenteuil en mars 2016 », sur lefigaro.fr, .

- Le château du Mail sur France archives

- Abbé J. Lasailly Le couvent des Augustins à Argenteuil in Mémoire de la Société historique "Le vieil Argenteuil" Tome XIII, p. 83-88, 1941

- Danièle Ducoeur - Les Bernardines d’Argenteuil. État de leurs revenus en 1729 in Bulletin n° 42 (2012-2013) de la Société d'histoire et d'archéologie d'Argenteuil et du Parisis

- Magazine Vivre en Val-d'Oise, no 101, janvier-février 2007 p. 14-15.

- Église Notre-Dame-sur-L'Eau

- R. P. Dom Paul Piolin, Histoire de l'Église du Mans, Paris, 1863, Éditeur: H. Vrayet de Surcytome.VI, p. 69-70

- Danièle Ducoeur - Les communautés et institutions religieuses non argenteuillaises possessionnées à Argenteuil avant la Révolution in Bulletin n° 44 (2016-2017) de la Société d'histoire et d'archéologie d'Argenteuil et du Parisis

Annexes

Bibliographie

- Dom Michel Germain, Matériaux du Monasticon Gallicanum, ms. Latin 11820 « Prioratus B. Mariæ de Argentolio »

- Pierre Dor, La tunique d'Argenteuil et ses prétendues rivales : étude historique, Maulévrier, éditions Hérault, , 268 p. (ISBN 978-2-7407-0180-5)

- Jean Lebeuf, Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris : Tome second, Paris, Librairie de Fechoz et Letouzey (réédition), 1883 (réédition), 693 p. (lire en ligne), p. 1-18

- André Marion et Gérard Lucotte, L’Église, le linceul de Turin et la tunique d'Argenteuil, Paris, Presses de la Renaissance, , 330 p. (ISBN 978-2-7509-0204-9, BNF 44413530)

- Jean-Paul Mirbelle et Alexis Grélois, Argenteuil, une abbaye dans la ville, Saint-Ouen-l'Aumône, Éditions du Valhermeil, , 111 p. (ISBN 978-2-35467-164-8, BNF 44413530)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :