Šolta

Šolta (prononcé Cholta en croate, et Solta en italien) est une île de l'Adriatique et une municipalité de Croatie située en Dalmatie, dans le Comitat de Split-Dalmatie. Au recensement de 2001, la municipalité comptait 1 479 habitants[1], dont 94,59 % de Croates[2]. L'île est située sur la côte dalmate en face de la ville de Split et fait partie d'un archipel qui comprend notamment à l'est les îles de Brač et de Hvar et à l'Ouest Drvenik. Son nom original vient du grec olyntha (figue non mûre), mais il est aussi parfois rapproché du latin Solenta qui signifie l’« Île du Soleil ». L'ancienneté de son peuplement est attestée et l'île accueillit des pêcheries de l'empereur romain Dioclétien alors installé à Split.

| Šolta | |

Héraldique |

|

Vue de Šolta | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Comitat | Split-Dalmatie |

| Maire | Ante Ruić |

| Indicatif téléphonique international | +(385) |

| Démographie | |

| Population municipalité | 1 479 hab. (2001) |

| Densité | 25 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 22′ nord, 16° 19′ est |

| Altitude | 0 237 m |

| Superficie municipalité | 5 887,5 ha = 58,875 km2 |

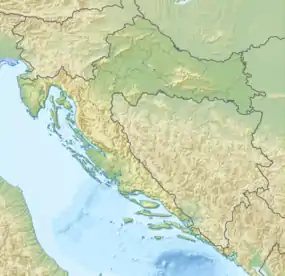

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.solta.hr |

L'administration de la municipalité siège à Grohote[3].

Histoire

Des recherches archéologiques récentes menées par l’université de Birmingham ont recensé plus de 200 sites sur l’île, dont 33 sites préhistoriques. Parmi ces derniers, on a identifié plusieurs sites funéraires près de Gornje Selo dans lesquels ont été trouvés des restes de métaux datant de l’âge du bronze tardif. Des sites encore plus nombreux datent de l’époque romaine allant de villas romaines à des restes de poterie, souvent localisés à proximité des terres les plus fertiles non loin de Grohote et suggérant donc une forte activité agricole. Des fragments de mosaïques, de colonnes ou de sarcophages ont été identifiés, mais également ceux d'une église chrétienne. L'île est mentionnée (sous le nom d'Olyntha) dans le grand Périple de Pseudo-Scylax, qui décrit en détail le littoral dalmate aux alentours du IVe siècle av. J.-C.

L'île devint chrétienne avant l'arrivée des populations croates, puisqu'on trouve aux abords de l'église actuelle de Grohote les ruines d'une basilique ancienne du VIe et VIIe siècles av. J.-C.. D'autres églises anciennes se trouvent à Necujam (XVe siècle) ou encore à Gornje Selo. La vie religieuse a trouvé sur l’île une forme de développement original par l’apparition des confréries villageoises, dont les premières virent leurs statuts (ou matriculas) enregistrés en croate avant le XVe siècle. Ces confréries, fondées sur le strict respect des normes religieuses et sociales, établirent une forte solidarité entre les villageois et acquirent progressivement des biens fonciers par legs des membres. Les confréries de village furent dépossédées de leurs terres et bâtiments lors de la formation de la Yougoslavie socialiste en 1947 et certaines luttent encore aujourd’hui pour récupérer leurs biens, réattribués à l’Eglise lors de l’indépendance de la Croatie.

L’île reçut au fil des siècles de nombreux immigrants du continent, notamment ceux chassés de Salon par les Avars ou encore des chrétiens de Bosnie fuyant l’avancée ottomane. Elle a été également régulièrement menacée par pirates, comme ceux d’Omiš dont l’attaque contre Šolta en 1240 est décrite par le chroniqueur Thomas l’Archidiacre dans son Historia Salonitana. Plus tard, les Uskoks au XVIe siècle, pirates luttant originellement contre les Turcs, mais qui attaquèrent également les territoires sous contrôle vénitien, constituèrent une nouvelle menace d’agression contre l’île et ses richesses. À la Biblioteca Marciana à Venise, on trouve une carte manuscrite de Šolta de cette époque (1590, carte d'Antonio Millo), avec un commentaire qui évoque les villages de l'île. La petite citadelle défensive de Rogac date du XVIIe siècle, de même que les tours de Grohote (abritant aujourd'hui la municipalité) et celle du port de Maslinica. Un petit château baroque attenant y a ajouté en 1708, portant le blason de la famille des Martinis-Marchi, et la formation du village de Maslinica ne date que de cette époque. Certaines localités mentionnées sur la carte de 1590 comme Porto Rosso au sud ont perdu toute importance, mais une carte vénitienne plus récente, datant de 1787, indique fidèlement le nom des principales localités en italien : Grochotte (Grohote), Villa sup. (Gornje Selo), Villa di Mezzo (Srednje Selo), Villa inf. (Donje Selo), et Olivetto (Maslinica).

Šolta est passés en de nombreuses mains, ayant été vénitienne de 1418 à 1797, puis autrichienne jusqu’en 1918, et brièvement française (1805-1813) pendant la période de la République illyrienne. La langue administrative et paroissiale de l’île devient officiellement le croate à partir des années 1870 et remplace ainsi l’italien ou le latin. L’île est devenue yougoslave après la première guerre mondiale jusqu’en 1991, avec un dernier petit épisode italien en 1941-43 quand l’État indépendant de Croatie (NDH) avait « cédé » des morceaux de la Dalmatie au régime de Mussolini. La plupart des noms de villages avaient d’ailleurs des équivalents, aujourd’hui oubliés, en italien : Grohote/Grocote, Srednje Selo/Villa media, Gornje Selo/Villa Superiore, Maslinica/Porto Oliveto, Rogač/Porto Carober etc.

La population de l’île a enregistré un déclin dramatique durant les cent dernières années, passant de 3 687 en 1900 à 1 479 aujourd’hui. Comme ailleurs dans les îles dalmates, souvent affaiblies par la crise de la viniculture (phylloxéra, importation italienne, etc.), les habitants de Šolta ont émigré en grand nombre à partir de la fin du XIXe siècle vers le continent mais également vers des destinations plus lointaines comme l'Australie, le Chili ou le Canada où de nombreuses communautés d'origine dalmate se sont installées. Une des grandes figures de l’émigration est Marin Ante Bavčević, né en 1791 à Gronje Selo et mort en 1873 à Istanbul après avoir fait fortune dans le commerce des bateaux. En 1943, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'île a été évacuée par les britanniques et une large part de sa population civile a été transférée jusqu'en 1946 dans les camps de réfugiés égyptiens de El-Shatt dans le Sinaï. D'intenses combats entre Allemands et Alliés (Anglais et Partisans) ont eu lieu sur l’île durant le premier semestre 1944, de nombreuses maisons ayant notamment bombardé par les Britanniques.

De nombreux Croates originaires de Šolta et aujourd'hui installés au Canada, aux États-Unis ou encore en Australie (notamment dans la région de Perth) manifestent leur attachement à l'île en dépit de leur éloignement et s'y rendent en touristes à la recherche de leur village ancestral. Peu d’entre eux se réinstallent durablement sur l’île. Du fait de cette émigration séculaire, de nombreuses maisons de famille ont toutefois été abandonnées. Les familles des émigrés laissent souvent les demeures à l'abandon, pour des questions d'héritage non réglées. Elles se trouvent aujourd'hui partiellement détruites, avec une toiture en pierre plate effondrée ou des fenêtres éventrées, même si un autre pan de la maison est au contraire parfaitement entretenue et habitée. Cela donne aux villages traditionnels du centre de l'île comme Donje Selo, Grohote ou encore Srednje Selo un aspect parfois fantomatique.

Les villages côtiers ont au contraire connu un fort renouveau immobilier du fait du tourisme depuis les années 1960 : cela est particulièrement vrai à Nečujam qui accueille un complexe touristique et reçoit désormais des milliers de visiteurs durant l'été même si l'architecture récente a moins de charme que les grandes bâtisses de pierre épaisse aux volets verts qui décorent les villages de l'intérieur de l'île. Rogač a particulièrement bénéficié de la mise en place d'un service de bateaux régulier avec Split dans les années 1950 avec l’introduction de bateau à vapeur (vapor). L’électricité est arrivée dans l’île à la même période, suivie par les routes carrossables et le service des bus durant la décennie suivante et le téléphone dix ans plus tard. L’eau courante n’arrive progressivement sur l’île que dans les années 1990. La fin de la guerre de Croatie, dont le principal événement a été l’incursion de bateaux de la marine yougoslave à Šolta en , a annoncé une très forte reprise de l'activité touristique qui a largement profité à l'île avec l'arrivée de nouveaux touristes venant d'Europe centrale.

L’île est également connue pour ses peintres naïfs, à commencer par Eugen Buktenica de Grohote (1914-1997), dont la tradition est aujourd’hui poursuivie par le poète et érudit local Dinko Sule. Un peintre paysagiste renommé, Boris Mihovilović, vit et travaille à Srednje Selo.

Géographie

Šolta a une superficie de 57,886 km2 ou 58,875 km2 avec les sept îlots en face de Maslinica qui lui sont rattachés. Elle est formée d'un plateau central cultivé en partie (vignes, olives) et dont le point culminant (Vela Straža, Grande garde en référence à l'époque où l'on protégeait l'île des incursions des pirates) est à 237 mètres d'altitude. Ce sommet offre une vue panoramique sur l'île, le continent ainsi que de nombreuses îles voisines comme Brač, Hvar ou Vis. Le littoral est découpé de nombreuses baies dont les plus animées sont celles de Rogač et de Nečujam. La côte méridionale de l'île est comprend de nombreuses petites anses calmes et elle est plus sauvage et difficile d'accès à partir du plateau central par manque de chemin et la présence de falaises. Les collines de l'intérieur de l'île et les pentes côtières restent toutefois largement inhabitées et sont recouvertes d'une garrigue typiquement méditerranéenne parsemée d'oliveraies. La colline faisant face à Srednje Selo était auparavant occupée par l'armée yougoslave a accueilli depuis les actions de l'ONG écologiste croate Zelena Akcija. L’armée surveillait l'Italie depuis ses bunkers, dont on trouve les vestiges sur certaines falaises de la côte méridionale. L'île a été fortement déboisée depuis le XIXe siècle, y compris dans les parties les moins habitées où l'on venait par voie de mer installer des fours à chaux (japjenic) alimentés par le bois local. Elle est comme les autres îles de Dalmatie très vulnérable aux feux durant l’été et en a souffert à plusieurs reprises récemment. On trouve une faune variée, avec de nombreux faisans et chouettes (čuvita, ou petit-duc scops), ces dernières étant l’animal mascotte de Šolta.

Population

Šolta comptait lors du recensement de 2001 une population de 1 479 personnes. Le chef-lieu Grohote, situé sur le plateau au centre de l'île, est le village le plus peuplé avec 425 habitants et accueille la municipalité de l'île, l'école et de nombreuses boutiques. Les autres villages sur le plateau sont Donje Selo, Srednje Selo et Gornje Selo. Les quatre ports de l'île sont Maslinica, Nečujam, Rogač et Stomorska. Maslinica et Stomorska sont des ports de pêche traditionnels, alors que Rogač qui s’étale le long d’une très grande baie est devenu le premier port de l’île en raison du débarcadère des ferries. et Stomorska. Nečujam, bien que possédant une bâtisse liée au grand humaniste Marko Marulić (1450-1524), est une localité récente, construite autour d’une plage et d’un complexe touristique. Durant l'été, la population se trouve multipliée par plus de dix en raison de l'afflux de touristes venant de Split, du reste de la Croatie ainsi que du reste de l'Europe.

L’histoire de l’évolution démographique de l’île est désormais mieux connue, grâce au travail méticuleux de reconstitution généalogique entrepris par Mladen Andreis à partir des registres paroissiaux et d’autres sources nominatives. On y découvre oscillant entre 600 et 1 000 habitants pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, avec Grohote abritant plus du tiers du total de la population. Au début du XXIe siècle, les estimations se font plus précises et on dénombre 1300 habitants en 1807, puis un total de 1 422 habitants en 1825 selon la reconstitution généalogique détaillée de Mladen Andreis. Grohote compte alors 470 habitants, contre respectivement 250, 219 et 319 à Gornje Selo, Srednje Selo et Donje Selo. En raison du caractère principalement agricole de l’île, les établissements côtiers sont beaucoup moins peuplés, avec seulement 66 habitants à Maslinica, 77 à Stomorska et 11 à Gornja Krušica, cette dernière localité ayant accueilli des villageois de l’île d’Ugljan au XVIIIe siècle.

Le XIXe siècle est sans aucun doute le siècle d’or de la démographie de l’île, car sa population commence une croissance vertigineuse. Elle atteint 1686 personnes en 1850, dépasse les 2 000 personnes dix ans plus tard, les 2 500 personnes en 1875 pour finir par atteindre 3 659 habitants en 1900. Cette explosion démographique correspond à une croissance annuelle de 1,2 % en 1825-1875, avec une accélération durant la seconde moitié du XIXe siècle. La croissance s’avère supérieure à celle observée dans les autres îles de l’Adriatique croate, ainsi qu’en Dalmatie ou en Croatie.

Faute de données détaillées, il n’est pas aisé de déterminer les facteurs de ce soudain redressement démographique. La baisse de la mortalité apparaît comme la cause déterminante, mais elle est très certainement mal mesurée en raison de l’omission de l’enregistrement des décès néonataux. La natalité semble également avoir augmenté, en partie du fait du rajeunissement inattendu de l’âge au mariage observé durant le XIXe siècle de quelques années. Il est à noter que les hommes se mariaient en moyenne à 30 ans en 1800 et les femmes à 26 ans, illustration du malthusianisme vigoureux de l’époque. Cette nuptialité tardive, jointe à une forte mortalité durant l’enfance, avait pour effet de réduire la taille des descendances finales et du nombre d’enfants survivants parmi les couples. Les mariages plus précoces observés à la fin du XIXe siècle (les hommes se mariant alors à 28 ans et les femmes à 23 ans à Grohote) correspondent sans aucun doute à des conditions socioéconomiques plus favorables. En dépit de l’arrivée d’un grand nombre de femmes du continent venues se marier sur l’île, le solde migratoire semble avoir déjà été négatif à Šolta durant le XIXe siècle et ne peut ainsi expliquer la poussée démographique.

Les estimations généalogiques disponibles permettent également de mettre en évidence la forte saisonnalité de la mortalité à Šolta, en particulier parmi les enfants au XIXe siècle. Contrairement à la Croatie continentale où l’hiver est souvent fatal aux plus petits, c’est durant l’été que l’on distingue un pic de mortalité infantile et juvénile sur l’île : les mois de juillet et d’août accusaient un taux de mortalité parmi les moins de cinq ans double de celui du reste de l’année et les diarrhées estivales étaient souvent fatales aux nourrissons et aux enfants.

Comme indiqué précédemment, La population de l’île a brutalement décliné les cent dernières années, diminuant de 3 687 habitants selon les statistiques officielles de 1900 à 1 479 en 2001. Ce déclin a été en premier provoqué par le mouvement massif d’émigration intercontinentale qui a frappé l’ensemble des localités agricoles de l’île, avec fort peu de retours des familles de Šolta établies de Chicago à Perth qui ont laissé derrière elles leurs demeures et leurs terres. Durant la période yougoslave, l’émigration s’est prolongé, mais la rapide baisse de la fécondité qui a caractérisé l’ensemble de la Yougoslavie est devenu le facteur premier de la fragilité démographique de l’île. Les unions sont tardives et le nombre d’enfants inférieur au niveau de remplacement des générations, comme l’illustre la réduction des effectifs de la seule école de l’île à Grohote. Quelques gens du continent et étrangers s’installent aujourd’hui sur l’île, notamment sur le littoral qui a connu un boum de construction, souvent sauvage, depuis les quarante dernières années. Si les innombrables disputes foncières sur les droits de succession, dans les familles divisées par la migration, venaient à se résoudre, le marché de l’immobilier permettrait sans doute le repeuplement partiel des villages agricoles de l’intérieur du fait de l’attrait de la vie locale et du climat méditerranéen.

Économie

L'économie traditionnelle de l'île est fondée sur l'agriculture et, dans une moindre mesure, sur la pêche. Les villageois ont souvent des vignes, des amandiers et des figuiers et l’île est également réputée pour son miel et son caroube, qui a donné son nom au port de Rogać. Dans le passé, l’activité agricole était prédominante et le vin était la denrée la plus précieuse de l’île avec environ 15 000 hl produit annuellement à la fin du XIXe siècle, soit environ 500 litres par habitant. À la même époque, ce sont plus de 1 000 hl d’huile d’olive qui sont produits par an, mais également 150 à 200 tonnes d’amandes et 10 tonnes de caroube. L’agriculture se doublait d’un élevage d’un très grand nombre de moutons, qui étaient plusieurs milliers sur l’île d’après les statistiques de l’époque autrichienne et ont depuis pratiquement disparu. Jusqu’en 1905, les paysans avaient un statut de serfs et devaient acquitter des impôts sur le produit agricole aux détenteurs des terres, à savoir la ville de Split, les aristocrates et l’Eglise. La production de chaux était importante et le littoral abonde des traces des anciens fours à chaux de pierre, aisément accessibles par bateau et atteignant près de dix mètres de diamètre. On comptait également plusieurs dizaines d’apiculteurs et plusieurs centaines de ruches enregistrées. Le nombre des pêcheurs est en revanche resté toujours modeste et les localités de la côté ont jusqu’à récemment joué un rôle marginal dans l’économie insulaire.

L’île fut dotée durant l'époque yougoslave une petite usine de produits plastiques (Jugoplastika) qui donnait un emploi à plus d'une dizaine de personnes, mais a fermé dans les années 1990. Avec le repli de l’agriculture, le secteur des services a pris une place dominante et la ressource touristique saisonnière est devenue la première de l'île, qui comprend des hôtels ou résidences, de nombreuses habitations à louer, des bars-restaurants et des boutiques estivales. Un grand nombre d’habitants loue des maisons ou des appartements pendant la saison d’été ou travaillent dans des secteurs du commerce liés au tourisme. Le développement des localités de bord de mer, autrefois inexistante comme Rogać ou Nečujam, traduit la réorientation géographique de l’île vers le littoral au-delà du terroir du plateau central. La proximité de Split, accessible par l'autoroute, l'avion, le train, les cars ou encore les bateaux venant d'Italie, font de Šolta une destination assez fréquentée par le tourisme familial.

De nombreux habitants travaillent également à Split et, tout comme les adolescents allant au lycée, font la navette quotidiennement grâce à l'hydroglisseur (appelé katamaran) qui relie Rogač au continent. Un ferry accueillant les véhicules fait également le trajet plusieurs fois par jour. Deux lignes de bus relient le port de Rogač aux deux extrémités de l'île (Maslinica et Stomorska) et desservent l'ensemble des villages. Pour aller travailler aux champs, certains habitants utilisent encore leurs ânes (localement appelés tovar), mais ce moyen de locomotion tend à disparaître alors que les chemins sont recouverts au fur et à mesure de macadam et ouverts à la circulation automobile.

Localités

La municipalité de Šolta compte 8 localités :

|

|

Jumelages

La ville de Šolta est jumelée avec[4] :

Notes et références

- (en) « Population by sex and age by settlements, census 2001 », sur dzs.hr, Crostat - Bureau central de statistiques (consulté le )

- (en) Recensement de 2001 : « Population by ethnicity, by towns/municipalities, census 2001 », sur dzs.hr, Crostat - Bureau central de statistiques (consulté le )

- Gouvernement de Croatie, « Općina Šolta », sur vlada.hr (consulté le )

- Bratimljeni gradovi i općine

Sources

- (en) Ivo Boko, The Island of Šolta. A Little Book about a Green Pearl in the Adriatic Blue, Šolta, 2008.

- (hr) Mladen Andreis, Stanovištvo Otoka Šolte do Godine 1900, Šolta, Opcina, 2011.

- (hr) Dinko Sule, Svu smio robu izgorili. Šolta i Šoltani na starin letratima, Grohote, 1996.

- (en) Office de tourisme de l'île de Šolta

- (en) Site d’information

- (en) recherches archéologiques sur la Dalmatie

- (hr) Site d’information

- (it) carte de 1590 de la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia

- (en) Témoignages de migrants originaires de Šolta

- (en) Traduction anglaise du Périple de Pseudo-Skylax mentionnant Olyntha