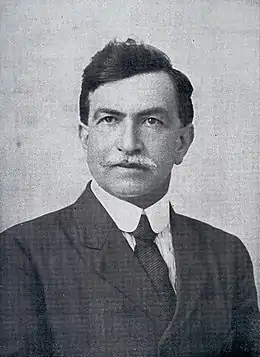

Étienne Sergent

Étienne Sergent, né le à Mila (Algérie française) et mort le à Alger (enterré au cimetière du boulevard Bru - Diar-Es-Saâda à Alger), est un chercheur et un biologiste français. Il participe avec son frère Edmond à l'installation d'une mission permanente de l'Institut Pasteur en Algérie.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 69 ans) Alger |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Père |

Louis Sergent (d) |

| Mère |

Alice Merle des Isles (d) |

| Fratrie |

Félix Sergent (d) Edmond Sergent |

Il passe sa vie à lutter contre le paludisme en mettant en place une doctrine posant les bases de la lutte antipaludique en Afrique du Nord et découvre de nombreux traitements pour lutter contre les maux endémiques touchant la population d'Algérie et son bétail. Il participe ainsi à sauver de nombreuses vies et favorise le développement de l'Algérie[1] - [2] - [3] - [4]

Biographie

Enfance

Étienne Sergent est né le à Mila (Algérie française). Il est le troisième fils de Louis Sergent et d’Alice Merle des Isles.

Ses frères, Félix né en 1872, intègre l'École polytechnique, rentre dans l’armée et finit comme général. Edmond né en 1876, devient médecin et se spécialise en microbiologie. Sa carrière est étroitement liée à celle d’Étienne dans la recherche médicale et la lutte contre les maladies endémiques en Algérie.

Étienne passe sa petite enfance à Mila, où son père est en poste. Il est ensuite scolarisé huit années au lycée d’Alger. Lorsque son père prend sa retraite à Constantine, il y poursuit ses études. En 1891 la famille revient habiter Alger après le décès de Louis Sergent.

Ascendants

Louis Sergent est né en 1835 à Herbeauvilliers (Seine et Marne). Il est issu d’une famille de propriétaires terriens de Malesherbes (Seine et Marne). Il intègre l’École Spéciale Militaire de Saint Cyr en 1855 et à sa sortie choisit de servir dans la Légion Etrangère. Il est affecté au 1er Régiment Etranger à Sétif. Il prend part à la campagne d’Italie (Magenta, Milan). En 1860, il est nommé au Bureau Arabe et affecté successivement à Constantine, Aïn Beida, Souk-Ahras et Batna. Il quitte l’armée en 1876 et entre au service des Affaires indigènes. Il est nommé administrateur de la commune mixte de Mila. En 1880, il devient administrateur de la commune mixte d’Attia puis détaché au Service Central des Affaires indigènes du Gouvernement général à Alger. En 1890 il se retire à Constantine. Il y meurt en 1891 et y est enterré.

Alice Merle des Isles est issue d'une famille du Bourbonnais et est née en 1848 dans une propriété familiale de Bois des Fosses dans le bourbonnais. Son père, Claude-Anne, après ses études à la pension Chevalier de Moulins, là où il a d'ailleurs lié une amitié avec Georges Chevalier, membre de la famille de son précepteur, a poursuivi sa scolarité à l'école des officiers de cavalerie à Saumur jusqu'au décès de son père, lui-même officier dans l'armée. Sa mère, Clémentine Belon épouse son père à 16 ans, une fois sortie du couvent de la Congrégation de Notre-Dame de Moulins, ses parents sont propriétaires et habitent Bourbon-l'Archambault. Alice a trois frères et une sœur, deux de ses frères suivront la tradition militaire familiale en rejoignant l'École Spéciale Militaire de Saint Cyr puis l'École de cavalerie de Saumur. En 1852, sa famille s’installe en Algérie. Son père développe une propriété agricole dans la plaine de l’oued de Saf-Saf et construit la propriété familiale dans le domaine de Bellarif. Alice est mise en pension à Phillipeville au couvent des Sœurs de la doctrine chrétienne. Après son mariage, elle suit fidèlement son mari dans ses multiples affectations et aventures (siège du bordj d’El-Milia). Après le décès de Louis, elle s’installe au 4 de la rue Michelet à Alger. Elle décède le et est enterrée à Constantine auprès de son mari.

Louis et Alice se marient le à Saint Charles (Ramdane Djamel).

Descendants

Il se marie en 1905 à Alger avec Geneviève Durieu du Pradel, née en 1878 à Dieppe.

De cette union naissent Suzanne en 1908, mariée avec Louis Labatut (familles Labatut, Meurillon, Auricombe et Godard) et Madeleine (Manou) en 1914 mariée avec Jean Chassaing (familles Chassaing, Delas, Zeller, Peigné).

Formation

Étienne Sergent obtient en 1895 son baccalauréat lettres-philosophie et entreprend ses études de médecine à l'École préparatoire de Médecine et Pharmacie d'Alger.

Son premier stage hospitalier se déroule en 1896 dans le Service des Enfants de l’Hôpital Mustapha à Alger. Deux ans plus tard, il est reçu major à l'Externat.

En 1899, il entre comme préparateur dans le Service des Maladies des Pays chauds du Professeur Brault. C’est dans ce service qu’il prépare sa thèse sur « Les tatouages dans les pays chauds, leur ablation ». Il la soutient à Montpellier en .

Il effectue la même année son service militaire au 1er Régiment de Zouave et est affecté à l’infirmerie de la place d’Alger.

En , Étienne va suivre à Paris le Cours de microbiologie de l'Institut Pasteur. Il se fait remarquer par Emile Roux qui le nomme Attaché à l’Institut Pasteur et Chargé de mission en Algérie.

À partir de 1904 sur les recommandations d'Émile Roux, le Gouverneur général Jonnart le nomme pour assurer la direction du Service de la Lutte antipaludique de l’Algérie.

_and_Etienne_Sergent._Photograph._Wellcome_V0027713.jpg.webp)

Œuvre

En 1903, Étienne Sergent découvre, avec son frère Edmond, à l'examen microscopique du sang de chamelles, un trypanosome, Trypanosoma berberum, qui est l'agent étiologique du debad, principale maladie du dromadaire. Ils confirment que la transmission de la maladie s'effectue par les piqûres de taons, et formulent les règles prophylactiques et thérapeutiques permettant de la combattre. En 1907 il participe avec son frère, aux côtés des chercheurs E. Marchoux, F. Noc, et P-L. Simond, à la rédaction du tome Hygiène coloniale du Traité d'hygiène de Brouardel et Mosny.

En 1909, il devient membre associé de la Société de pathologie exotique. Entre 1917-1918, Étienne est mobilisé, avec son frère Edmond, comme aide-major. Ils sont chargés, par le ministre de la guerre, le général Lyautey, de mener une campagne de lutte contre le paludisme qui fait des ravages dans l'Armée d'Orient opérant en Macédoine. Afin d'éviter qu'un nouveau désastre ne se produise en 1917, la quininisation préventive des hommes et son contrôle rigoureux sont institués. En , les troupes sont délivrées du paludisme. Il est cité à l'ordre de l'armée pour son action décisive dans la lutte anti paludique. Le général Maurice Sarrail tient à remettre lui-même la Croix de guerre avec palme.

Il devient membre correspondant de la Société de Biologie en 1919. En 1921, avec son frère Edmond, L. Parrot, A. Donation et M. Béguet, il fait apparaître le rôle des phlébotomes, insectes piqueurs nocturnes, dans la transmission de la leishmaniose cutanée, appelée aussi bouton d'Orient ou clou de Biskra.

De 1924-1934, l'Institut Pasteur d'Alger acquiert, à titre de champ expérimental, une parcelle domaniale de 360 hectares connue sous le nom de Marais des Ouled Mendil. Les frères Sergent vont consacrer dix ans à assainir ce marécage, à y aménager des fermes susceptibles d'accueillir 40 familles de cultivateurs, qui ne connaîtront aucun cas de paludisme.

Il se rend en mission à Mila en 1925, en compagnie du Docteur Gueidon, pour examiner toutes les ulcérations suspectes des habitants de la région et fait paraître un compte-rendu sur le clou de Mila dans les Archives de l'Institut Pasteur d'Algérie. En , Étienne se rend à Rome, comme représentant du Gouvernement français au 1er congrès international du paludisme. E. Brumpt, E. Marchoux, F. Mesnil et son frère Edmond font également partie de la délégation.

En 1932, après un travail de près de 16 années il met au point un sérum antiscorpionique efficace qui permet aux médecins des territoires du Sud algérien ou tunisien de secourir avec succès de nombreuses personnes.

Sa vie a été consacrée tout entière à la science et à la quête désintéressée du bien. À la réaliser il appliqua d'enviables qualités spirituelles : la curiosité sans cesse en éveil, la ténacité dans l'effort, le sens de l'observation méthodique, le « flair » cette venatica subodoratio que François Bacon souhaitait aux hommes d'étude, le goût de l'histoire naturelle, ou pour mieux dire, l'amour de la nature; aussi l'habilité manuelle et un talent de dessinateur dont témoigne bellement son dernier ouvrage, l'Histoire d'un marais algérien. Émile Roux le tenait pour « l'un des meilleurs expérimentateurs des Instituts Pasteur » ; et un de ses collègues a pu écrire : « Étienne Sergent était le chercheur infatigable, ingénieux, le découvreur, d'une étonnante originalité; et si l'Institut Pasteur d'Algérie a pu s'acquérir quelque renommée dans le monde, il y a grandement contribué ».

Un musée à l'Institut Pasteur d'Alger lui est consacré en décembre 2017 ainsi qu'à son frère Edmond en reconnaissance de leur travail immense pour le bienfait de la population d'Algérie.

Notes et références

- « Notice biographique Etienne Sergent », sur Institut Pasteur

- Edmond Sergent et Etienne Sergent, Histoire d'un marais algérien, Institut Pasteur d'Algérie, , 293 p.

- « http://www.larevuedupraticien.fr/histoire-de-la-medecine/edmond-et-etienne-sergent-lepopee-de-linstitut-pasteur-dalgerie »

- Jean-Pierre Dedet, Edmond et Etienne Sergent et l'épopée de l'Institut Pasteur d'Algérie : double biographie, Pézenas, Domens, , 380 p. (ISBN 978-2-35780-048-9)